Последнее объятие Мамы

Один пожелавший остаться неизвестным любитель крыс проделал подобный эксперимент дома:

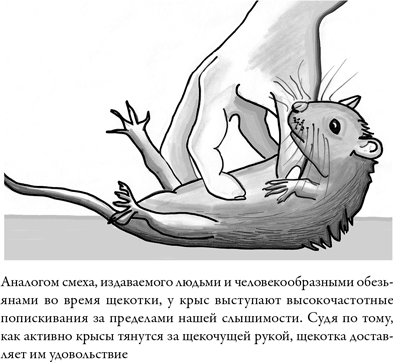

Панксепп пришел к выводу, что для крыс щекотка – это удовольствие (поэтому они гоняются за щекочущей рукой, если ее отвести), которое требует правильного настроения. Если животное нервничает, напугано кошачьим запахом или ярким светом, никакого смеха не будет, сколько ни щекочи. Кроме того, их энтузиазм зависит от предыдущего опыта и степени знакомства с процессом, поскольку крысы гораздо охотнее (издавая высокочастотные попискивания) приближаются к руке, которая их щекотала, чем к той, которая лишь гладила. Крысы совершают едва заметные подскоки, называемые «прыжками радости», типичные для всех млекопитающих во время игры – для коз, собак, кошек, лошадей, приматов и так далее. Вспомним тех же скачущих от удовольствия коров у Дарвина. Хотя игровые сигналы у животных довольно разнообразны, резвые подскоки присутствуют всегда и у всех. Кошка, пританцовывая и выгнув спину, устремляется к вам, собака кружится на месте и заскакивает на запретный диван, всем видом показывая, что она не прочь устроить игру в догонялки. Эти радостные подскоки настолько типичны, что их легко распознают даже представители другого вида. В неволе детеныш носорога может играть с собакой, собака с выдрой, жеребенок с козой, а в дикой природе наблюдались случаи, когда молодые шимпанзе затевали шуточную возню с павианами, а волки и вороны дразнили друг друга. У игры свой собственный универсальный язык.

Кроме прочего, мы используем смех для того, чтобы разрядить неловкую или напряженную обстановку. У других видов такое встречается реже, но все-таки встречается. Мне лично доводилось видеть, как самцы шимпанзе гасят разгорающийся конфликт. Три взрослых самца, вздыбив шерсть по всему телу, только что провели устрашающую демонстрацию, при которой обстановка всегда накаляется до взрывоопасных пределов, поскольку соперники испытывают нервы друг друга на прочность. Они перемахивают, раскачиваясь, с ветки на ветку, ворочают тяжелые камни, швыряют все, что под руку подвернется, молотят по гулким и звонким поверхностям. Но на этот раз, когда все трое уже удалялись с ристалища, один взял и потянул другого за ногу. Тот, удержав равновесие, попытался ее высвободить – и все это со смехом. Третий не остался в стороне, и вскоре все трое взрослых самцов галопом скакали по лужайке, тыкали друг друга в бок и хрипло смеялись. Страсти улеглись, как и стоявшая дыбом шерсть.

Аристотель считал, что именно смех отличает человека от зверей, и многие психологи до сих пор сомневаются в способности животных смеяться от радости или над чем-то забавным. Однако хорошо известно, что обезьяны любят фарсовые комедии – возможно, именно из-за обилия «физического» юмора. Когда симпатичный им человек, идя навстречу, вдруг поскальзывается или падает, они сначала замирают в тревоге, но, если все обошлось, смеются с явным облегчением, точно так же, как мы в подобных обстоятельствах. Я уже рассказывал, как рассмеялась Мама, догадавшись, что под маской пантеры скрывался человек. Такую же реакцию можно наблюдать и у бонобо. Давным-давно территорию бонобо в зоопарке Сан-Диего отделял от публики глубокий сухой ров. С внутренней стороны в него свешивалась пластиковая цепь, чтобы обезьяны могли спускаться и вылезать обратно, когда захотят. Но временами, когда в ров по ней спускался альфа-самец Вернон, подросток Калинд тут же вытягивал цепь наверх. Глядя сверху на оказавшегося в ловушке Вернона, Калинд смеялся, широко открыв рот, и шлепал ладонью по бортику рва. Он подшучивал над вожаком. Тогда единственная присутствующая при этом взрослая самка обычно кидалась на выручку и свешивала цепь обратно в ров, а потом стояла на страже, пока Вернон выбирался.

Еще один пример смеха над чем-то забавным сняли на видео японские полевые исследователи в Западной Африке. Девятилетний дикий шимпанзе радостно колол орехи с помощью распространенного приема с «молотом и наковальней». Он клал твердые, неразгрызаемые орехи по одному на плоскую поверхность большого камня и бил их зажатым в руке булыжником, пока не треснут. В лесу найти подходящие камни для такого дела не так-то просто. Мать самца, окинув взглядом найденные им идеальные молот с наковальней, двинулась к сыну и принялась вычесывать. На это обычно полагается ответить аналогичной любезностью, поэтому, закончив, мать застыла в ожидании, а сыну, чтобы приступить к вычесыванию, пришлось отложить камни. Мгновение спустя они уже были в руках матери. Судя по всему, сам подход к сыну и экспресс-сеанс груминга ей нужен был только как отвлекающий маневр. На видео видно и слышно, как, хватая камни, она тихо посмеивается, довольная, что уловка сработала[47].

Это, разумеется, частные случаи, но и они позволяют предположить, что смех у человекообразных обезьян может быть не только игровым сигналом. Иногда он приобретает более широкое значение (служа для выражения веселья, налаживания связей, разрядки обстановки), что знакомо нам по контактам нашего собственного биологического вида.

Смешанные чувства

Проследив эволюцию смеха и улыбки, мы можем убедиться, насколько прав был Ян, предполагая у них разное происхождение. Они зародились на противоположных участках эмоционального спектра. Улыбка восходит к выражению страха и подчинения, превратившемуся затем в сигнал отсутствия враждебности и только потом в демонстрацию симпатии. Смех появился как индикатор игрового поведения, возникающий во время веселой возни и щекотки, который впоследствии стал сигналом благополучия и налаживания отношений, и даже радости и веселья. У нашего вида эти выражения эмоций постепенно сближались и, поскольку у нас часто происходит смешение эмоций, в конце концов они слились воедино. Мы запросто переходим от улыбки к смеху и наоборот либо демонстрируем смешанные варианты.

Смешанные выражения эмоций типичны для гоминид – маленького семейства в составе отряда приматов, в которое входит человек и человекообразные обезьяны. Если у большинства остальных животных, в том числе и из группы приматов, в ходу разрозненные звуковые сигналы и мимические выражения, то гоминиды выделяются коммуникативными полутонами. Мартышка может сделать угрожающее лицо или игровое, может обнажить зубы в усмешке, но сочетать или смешивать эти выражения она не способна. Ее коммуникативные сигналы фиксированы, стереотипны и разительно отличаются друг от друга – то есть это, условно, либо синий, либо красный цвет, но не фиолетовый. В этом низшие обезьяны сильно ограничены по сравнению с человекообразными, которым ничего не стоит в любом порядке чередовать надутые губы, хныканье и оскал, сопровождаемый повизгиванием. Выражение их лиц постоянно меняется, передавая широкую гамму эмоциональных тенденций, пусть даже и противоречивых. Точно так же ребенок может заплакать, потом засмеяться сквозь слезы, потом еще немного повсхлипывать.

Используя классификацию из двадцати пяти выражений мимики, мы проанализировали в буквальном смысле тысячи их демонстраций в центре Йеркса, наблюдая за повседневной жизнью шимпанзе на открытой территории. Мы обнаружили огромное число смешанных выражений и переходов[48]. Например, молодой самец, пытаясь наладить контакт с альфой, опасливо садится поодаль и ждет приглашающего знака. Он демонстрирует дружелюбие – протягивает альфе руку, учащенно пыхтя, но при этом, как положено подчиненному, не забывает похрюкивать, выражая почтение. Или, допустим, самке очень хочется сочного арбуза, от которого ее раз за разом отпихивает товарка, и она никак не может решить, то ли продолжать клянчить, то ли громко возмутиться, нарываясь на драку. Она то дует губы и поскуливает, выпрашивая арбуз, то подтявкивает и негромко взвизгивает, выдавая растущее недовольство. Социальное взаимодействие изобилует подобной борьбой эмоций, которая целиком и полностью отражается на лицах – как человеческих, так и обезьяньих. Это отражение вовсе не застывший моментальный снимок, в нем видны все полутона и переходы. Эмоциональные состояния почти никогда не бывают обособленными, и именно поэтому вызывает столько нареканий стремление рассовать мимику по ящичкам с надписями «злость», «печаль» и прочими обозначениями базовых эмоций. Ни с нами, ни с нашими собратьями-гоминидами это примитивное распределение не срабатывает.

3. На языке тела

Первый опыт работы с шимпанзе я получил в студенческие годы, когда учился в Неймегенском университете. Чтобы подзаработать, я устроился лаборантом в психологическую лабораторию, но никак не ожидал, что придется иметь дело с обезьянами. Какой ненормальный будет держать шимпанзе на верхнем этаже университетского здания, где одни кабинеты и аудитории? Условия содержания действительно были далеки от нормы, сегодня такого просто не допустили бы, но я получал несказанное удовольствие от общения с двумя новыми косматыми друзьями.

Каждый день я тестировал их, предлагая когнитивные задания, которые, наверное, идеально подходили крысам, но для человекообразных обезьян совершенно не годились. В те времена психологи еще верили в универсальность законов научения и интеллекта, таланты каждого конкретного вида их не интересовали. Они даже размер мозга не учитывали. Как безапелляционно выразился основатель школы бихевиоризма Беррес Скиннер: «Голубь, крыса, обезьяна – какая разница, где чьи показатели? Это неважно»[49]. Но мы-то теперь знаем, что существует много разновидностей интеллекта, каждая из которых приспособлена к особенностям восприятия и истории развития конкретного биологического вида. К человекообразной обезьяне или слону нельзя применять те же критерии оценки, что к вороне или осьминогу. Особенно к человекообразным обезьянам. Это мыслящие создания, с любой поставленной перед ними задачей они пытаются разобраться, а разобравшись, теряют интерес. Пара макак-резусов, которых тестировали в той же лаборатории, показывала куда лучшие результаты, чем наши шимпанзе, из чего следует, что выполнение заданий далеко не всегда является показателем интеллекта. Если макаки думали только о вознаграждении и могли выполнять рутинное задание раз за разом, лишь бы получить побольше лакомств, шимпанзе быстро становилось скучно. Задание было для них слишком примитивным. В итоге мы с ними в основном просто дурачились и проказничали, это им нравилось гораздо больше.

Именно так я и научился распознавать типичные для их вида звуки и другие коммуникативные сигналы, а также подражать их поведению – что на самом деле не так уж трудно, ведь человек, по сути, тоже обезьяна. Я не мог сымитировать только одно – их физическую силу. Мне не дано было раскачиваться под потолком клетки, цепляясь за решетку одним пальцем, или прыгать со стены на стену, не касаясь пола. Им не было еще и шести лет, но они быстро сообразили, что я существо хилое и что мне не нравится, когда меня завязывают в такие же узлы, в которые они привыкли завязывать друг друга. Я мог со всего размаха шлепнуть кого-нибудь из них по спине – любой человек в ответ вспылил бы, а эти просто смеялись, словно я сделал что-то невероятно забавное.

Как и положено в этом возрасте, у них пробуждалось влечение к противоположному полу, проецируемое в силу обстоятельств на представительниц нашего вида. При виде женщины у обоих возникала эрекция. Женщин они отличали абсолютно безошибочно, но как – я понять не мог. По запаху вряд ли, чувственное восприятие у шимпанзе схоже с нашим и ведущая роль в нем принадлежит зрению. Мы с приятелем-студентом решили провести небольшой тест (так состоялся мой первый поведенческий эксперимент). Нацепив юбки и парики, мы потренировались разговаривать фальцетом и отправились проверять реакцию обезьян – прошлись перед клеткой, непринужденно болтая и показывая на них пальцем, будто случайные посетительницы. Нас почти не удостоили вниманием. Ни эрекции, ни замешательства – разве что за юбку потянули. Через несколько минут из-за угла выглянула секретарша, увидевшая двух странных дамочек и заподозрившая, что они заблудились. Вот на нее оба самца сразу же отреагировали именно так, как мы надеялись. Мы пришли к выводу, что людей обмануть проще, чем шимпанзе.

Это, конечно, не эксперимент, просто розыгрыш, и я бы постеснялся о нем упоминать, не будь он такой наглядной иллюстрацией остроты восприятия, о которой и пойдет речь в этой главе. Как одна особь считывает язык тела другой? Многие животные, демонстрируя не меньшую проницательность, чем те два шимпанзе, при контактах с людьми легко отличают мужчин от женщин. Даже таким далеким от нас видам, как птицы или кошки, это удается без труда. Я знал немало попугаев, которые симпатизировали только мужчинам или только женщинам. Они ориентируются на видимые различия, универсальные для всего царства животных: у самцов движения резче и решительнее, чем у самок, которые движутся более мягко и плавно. Чтобы отличить мужскую особь от женской, нам необязательно даже видеть все тело целиком. Закрепив на руках, ногах и в паховой области испытуемых крохотные лампочки, ученые сняли прогуливающихся участников эксперимента на камеру и обнаружили, что этих светящихся точек нам достаточно, чтобы определить пол[50]. По движению нескольких белых проблесков на темном фоне зритель сразу догадывался, мужчина перед ним или женщина. У женщин походка может меняться даже в зависимости от фазы овариального цикла. Если мы сами способны безошибочно распознавать пол по таким скудным данным, неудивительно, что и многие другие животные считывают принадлежность человека к одному из полов с первого взгляда. Причем умение это обоюдное: я тоже по одним только движениям абсолютно точно отличу самца шимпанзе от самки.

Много лет спустя мы провели более научный эксперимент по различению пола. Начинался он как исследование по узнаванию лиц с использованием сенсорного экрана, но в результате мы обнаружили, что шимпанзе знают друг друга не только в лицо, но и с тыла. На монитор перед шимпанзе выводили сначала фотографию зада кого-то из собратьев, а затем два портрета, лишь на одном из которых был запечатлен обладатель этого зада. Если портреты принадлежали обезьянам разного пола, угадать было очень легко, поскольку зад самца резко отличается от зада самки, и в лицах маскулинность и фемининность тоже проявляется четко.

А что будет, если за фотографией зада самца последуют два «мужских» портрета или, наоборот, за фотографией зада самки – два «женских»? Собьет ли это испытуемых с толку? Нет, шимпанзе по-прежнему безошибочно соотносили зад и портрет – но лишь у тех изображенных обезьян, которых они знали лично. Ошибки при сопоставлении соответствующих частей тела у незнакомцев означают, что испытуемые опирались в своем выборе не на общие признаки, отображаемые на фото – размер, окрас и так далее, а на знания, полученные извне, благодаря ежедневному общению друг с другом. Держа в уме образ всего тела знакомой особи, они свободно могли соотнести между собой любые его части – например, заднюю и лицевую. Мы опубликовали результаты этого эксперимента под заголовком «Лица и зады» (Faces and Behinds), и поскольку способность обезьян узнавать друг друга по заду показалась всем очень смешной, нам вручили Шнобелевскую премию – пародию на Нобелевскую, присуждаемую за исследования, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься»[51].