Последнее объятие Мамы

Антропоморфизм вовсе не так вреден, как может показаться. По отношению к человекообразным обезьянам он, по сути, логичен и диктуется самой эволюционной теорией, согласно которой они относятся к «антропоидам», что означает «подобные человеку». Этим термином мы обязаны Карлу Линнею, шведскому биологу XVII в., который строил свою классификацию на анатомии, но с таким же успехом мог положить в основу и поведение. Самый экономный и непритязательный подход: если два родственных вида в схожих обстоятельствах ведут себя одинаково, значит, мотивация у них тоже наверняка одинаковая. Если нам ничто не мешает так рассуждать, сравнивая лошадей и зебр или волков и собак, почему для человека и человекообразных обезьян правила должны быть иными?

К счастью, времена меняются. Естественные науки навсегда размыли прочерченную в западной культуре и религии границу между человеком и животными. Сегодня мы часто идем от противного: предполагаем преемственность и перекладываем бремя доказательств на тех, кто отстаивает существование разрыва. Пусть они нас в этом и убеждают. Любому, кто возьмется доказывать, будто детеныш обезьяны, захлебываясь во время щекотки хриплым смехом, чувствует нечто принципиально иное, нежели хохочущий от щекотки человеческий ребенок, придется здорово попотеть.

Все написано на лице

Много лет назад мы с Яном ван Хоффом побывали в Нидерландах на семинаре Пола Экмана и его последователей. Американского психолога принимали у нас с почестями – тогда он еще не достиг грядущих вершин славы, но его исследования человеческой мимики уже вызвали резонанс. Экман разработал систему кодирования лицевых движений (FACS/СКЛиД) – комплексный инструмент для классификации выражений лица человека в соответствии с отслеживаемыми сокращениями всех лицевых мышц, вплоть до самых мелких. В нашей мимике участвует и крошечная мышца у внутреннего края глазницы, латинское название которой означает «сморщивающая бровь», и крупные мышцы щек, которые тянут вверх уголки губ, когда мы улыбаемся. Экман мог лично продемонстрировать практически любую комбинацию – мимической мускулатурой он управлял виртуозно. Он без труда проделывал едва уловимые движения, и симметричные, и асимметричные, передавая тончайшие эмоциональные переходы. Вот он сердится, а вот скрывает недовольство за широкой улыбкой, а теперь одновременно польщен и обеспокоен. Он мог выдать целую гамму сложнейших эмоций по заказу – только называйте. По его лицу было четко видно, что едва заметная складка между бровей – это одна эмоция, а наморщенный нос – совершенно другая. Однако нас восхищала не только эта мимическая эквилибристика, но и редкий в то время для психолога эволюционный подход.

Я говорю «эквилибристика», потому что работал Экман, несомненно, главным образом с движением и формой. Нам, людям, ничего не стоит состроить сердитую мину, когда на самом деле мы ничуть не сердимся. Мы способны – в разумных пределах – управлять своей мимикой. Я очень долго считал, что другие приматы такой способности лишены, пока не начал изучать бонобо в зоопарке Сан-Диего. Там я оказался в ситуации, которая теперь, по прошествии времени, выглядит довольно забавной.

Я взялся документировать весь поведенческий репертуар бонобо – все звуковые сигналы, мимику, жесты, позы, – чего прежде никто не делал. Но после каждого сеанса наблюдений за группой молодняка в просторном зеленом вольере мой список выражений лица удлинялся и удлинялся, уходя куда-то в бесконечность. Выражения встречались одно причудливее другого и никак не совпадали с подмеченными ранее. Через какое-то время до меня дошло, что самые необычные выражения всегда возникают в ситуациях несоциального характера и за ними не следует никаких поступков вроде спаривания или агрессии, выдающих скрытые за мимикой эмоции. Вот сидит юный бонобо, уставившись в пространство, а потом вдруг устраивает целую пантомиму: щеки втянуты, верхняя губа выпячена, челюсти работают в ускоренном темпе. Иногда подключается рука – например, чтобы оттянуть губу вбок или, обвив голову сзади, сунуть палец в рот «с противоположной» стороны.

Я догадался, что бонобо просто забавляются, корча гримасы, которые совершенно ничего не значат, однако эти ужимки говорили о великолепном владении мимической мускулатурой. В таком случае что мешает животному, способному корчить физиономии ради забавы, состроить нужную мину ради манипуляции? На этот вопрос еще предстоит ответить, но пока обезьяний молодняк ясно дал мне понять, насколько нелепа одержимость науки классификациями. А я, осознав, в чем смысл этого лицедейства, уже не мог отделаться от ощущения, что бонобо иногда мне подмигивают.

Нам с Яном импонировал подход Экмана с его упором на внешние проявления. Мы изучаем поведение животных с биологической точки зрения, основное внимание уделяя сигналам, их выражению и их воздействию на окружающих. Собственно, ни о чем другом нам очень долго просто не позволяли говорить! Яну поступила настоятельная персональная рекомендация (ни много ни мало от нобелевского лауреата, зоолога Нико Тинбергена) в исследовании мимических выражений у приматов не касаться внутренних состояний. Зачем упоминать эмоции, если можно спокойно без этого обойтись? У Тинбергена смеющееся или «игровое» выражение лица у шимпанзе описывается как «расслабленное с открытым ртом», а ухмылка или улыбка зовется «оскалом без вокализации». Экман в рамках своей классификации делал то же самое, но при этом никогда и нигде не отрицал, что анализирует именно эмоции. Он не стеснялся отсылок к внутренним состояниям, да и в принципе считал, что в мимике нельзя разобраться, не учитывая стоящие за ней эмоции. Эмоции редко удерживаются внутри, утверждал Экман, ведь «один из главных отличительных признаков эмоции заключается в том, что ее, как правило, не получается утаить: нам видны и слышны ее проявления»[22].

Ну, разумеется, Экман мог без опаски ссылаться на эмоции, подумаете вы, он-то занимался нашим собственным биологическим видом. Но, к сожалению, в науке иногда вспыхивают совершенно загадочные баталии, которые по прошествии времени вызывают у нас лишь недоумение, если вообще вспоминаются. Именно так вышло с изучением человеческой мимики, которая либо считалась чем-то банальным и не стоящим внимания, либо впечатляла такой непохожестью у разных народов, что ее предпочитали относить к культурным особенностям. Попытки увязать мимику с биологией, как у Экмана, были заранее обречены на провал. Однако все изменилось, когда Экман пообщался с самым ярым оппозиционером – антропологом, утверждавшим, что человеческие эмоции и их проявления бесконечно пластичны. Не сомневаясь, что у антрополога имеется обширная картотека с полевыми заметками и тонны кино- и фотоматериалов, запечатлевших язык человеческого тела, Экман попросил разрешения взглянуть на архивы. К его величайшему изумлению, оказалось, что никаких архивов нет. Антрополог уверял, что все данные у него в голове. И куда это годится? Верифицируемые данные – фундамент науки. Выходит, замок культурной обусловленности выстроен на песке?

Экман провел серию контролируемых экспериментов, в которых представителям двадцати с лишним народов демонстрировались изображения лиц, выражающих те или иные эмоции. Все испытуемые были почти единогласны в интерпретации предъявленной мимики, практически без разночтений опознавая гнев, страх, радость и так далее. Получалось, что смех – он везде и всюду смех. Но Экману не давало покоя альтернативное объяснение: что если люди просто насмотрелись популярных голливудских фильмов и телесериалов? Что если единодушие – это просто влияние массовой культуры? Тогда он отправился в один из самых уединенных уголков планеты и провел свое исследование в племени Папуа – Новой Гвинеи, не знающем письменности. Там не только о Джоне Уэйне и Мэрилин Монро слыхом не слыхивали, там вообще не подозревали о существовании телевидения и журналов. Тем не менее испытуемые правильно опознали эмоции на большинстве предъявленных Экманом изображений и, в свою очередь, не явили никаких необычных, незнакомых нам выражений на сотне тысяч футов кинопленки, запечатлевшей их повседневную жизнь. Данные, полученные Экманом, говорили в пользу универсальности эмоций настолько убедительно, что навсегда изменили наше представление и о самих эмоциях, и об их выражении. Сегодня мы считаем их обусловленными природой человека, а не культурой[23].

И все же нельзя забывать, насколько результаты этих исследований зависят от языка. Мы сравниваем не только выражения лиц и их оценку, но и сами обозначения эмоций. Поскольку эмоциональный словарь в каждом языке свой, все по-прежнему упирается в перевод. Единственный выход – наблюдать, как эти обозначения используются в жизни. И если мимика действительно формируется под влиянием окружения, то рожденные слепоглухими либо не должны выражать эмоции мимикой вовсе, либо выражения лица у них должны быть своеобразными, ни на что не похожими, ведь лиц окружающих они не видят. Однако в исследованиях такие дети улыбаются, смеются и плачут точно так же и точно в таких же обстоятельствах, как любой нормальный ребенок. И, поскольку в их ситуации имитационное научение невозможно, стоит ли сомневаться, что выражение эмоций с помощью мимики – это биологическая составляющая нашего вида?[24]

Тут мы возвращаемся к позиции, изложенной Чарльзом Дарвином в его труде «О выражении эмоций у человека и животных» (The Expression of the Emotions in Man and Animals, 1872). Дарвин подчеркивал, что мимические выражения – это часть эмоционального репертуара нашего вида, указывал на их сходство с мимикой человекообразных и других обезьян, позволяющее предположить идентичность эмоций у всех приматов. Это был фундаментальный труд, признанный сегодня всеми исследователями в данной области. В то же время это единственная из всех крупных дарвиновских работ, которая, получив поначалу заслуженную славу, была вскоре забыта, и почти целый век к ней никто не обращался. Почему? Потому что ретрограды от науки сочли манеру изложения Дарвина чересчур вольной и антропоморфической. Их смущало, что кошка, которая трется о ноги хозяина, находится «в ласковом настроении», шимпанзе оттопыривают губы «в угрюмом настроении или когда разочарованы», а «коровы смешно закидывают хвосты, когда скачут от удовольствия»[25]. Что за нелепость? А уж предполагать, будто наши благородные переживания мы выражаем теми же самыми движениями лицевых мышц, что и «низшие» животные, – это уже откровенное оскорбление.

Однако сходство не было абсолютным, Дарвин замечал и исключения. Краснеть и хмуриться, как он думал, способен только человек. Насчет первого он был абсолютно прав. Я не знаю других приматов, у которых наблюдалось бы резкое покраснение кожи лица. Эта способность остается эволюционной загадкой – особенно для циников, сводящих весь смысл социального взаимодействия к эгоистичной эксплуатации окружающих. Будь это так, не выгоднее ли было бы нам обойтись без неконтролируемого прилива крови к щекам и шее, сигналящего, словно маяк в ночи, об изменении нашего психического состояния? Если краска смущения или стыда служит залогом честности, необходимо задуматься, почему эволюция снабдила столь бросающимся в глаза сигналом только наш вид и больше никакой. Или, как выразился Марк Твен: «Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится».

А вот по поводу умения хмуриться Дарвин был прав лишь отчасти. Он цитирует авторитетного современника, который видел в этой способности присущее исключительно человеку проявление интеллектуального превосходства, поскольку соответствующая мышца «сдвигает брови энергичным усилием, которое безотчетно, но непреодолимо выражает проходящую в уме мысль»[26]. Однако на самом деле никакого повода раздуваться от гордости наличие крохотной мышцы-корругатора нам не дает. Теперь мы знаем, что она имеется и у других видов. Задавшись целью исследовать ее действие у прочих животных, Дарвин несколько раз наведался в зоопарк Лондонского зоологического общества – о встрече с самкой орангутана Дженни он повествует в письме к сестре:

Поскольку Дарвин полагал, что обезьяна, как и человек, будет хмуриться, сосредоточившись на каком-то деле, которое никак не ладится, он пытался заставить Дженни и других обезьян наморщить лоб, давая им почти невыполнимые задания. Однако, сражаясь с задачей, лоб они хмурить и не думали. С тех пор ученые считали умение хмуриться сугубо человеческим, в действительности же человекообразные обезьяны морщить лоб способны – как выяснил сам Дарвин, щекоча шимпанзе нос соломинкой. Тогда она «сморщила лицо, и между бровями появлялись легкие вертикальные складки»[28]. У шимпанзе и орангутанов выступающие надбровные дуги нависают над глазами козырьком, поэтому хмурить брови им затруднительно, а окружающим затруднительно это движение различить. А вот бонобо с их более плоскими, более открытыми лицами сдвигают брови легко, причем точно в таких же ситуациях, как мы. Например, предостерегая противника, бонобо сужают глаза и сверлят его взглядом, сводя брови к переносице. Получается совершенно такое же выражение, как у рассерженного человека.

Я отчетливо помню, как меня самого испепелили подобным взглядом в колонии шимпанзе. Сделала это Бори – одна из моих пожилых любимиц, у которой на полевой станции Йеркса уже имелись не только дочери, но и внуки. Как-то раз, когда и без того жаркая Джорджия превратилась в настоящее пекло, я взял шланг и устроил для шимпанзе фонтан. Разумеется, питьевой воды у них и так всегда вдоволь, но плескаться под струей из шланга им нравится намного больше – они обожают ее, как городские дети обожают газонные поливалки. Десяток обезьян толкались под струей, ловя распахнутым ртом прохладную влагу. И тут вдруг взвизгнул кто-то из малышей – на него случайно брызнуло. Остальные не отреагировали, зато Бори сразу подбежала и уставилась на меня сердито, предупреждая, чтобы поаккуратнее размахивал шлангом. Вблизи этот пристальный напряженный взгляд читался абсолютно недвусмысленно.

Лучший способ разобраться в эмоциях животных – наблюдать за их спонтанным поведением как в дикой природе, так и в неволе. Исследователи поведения животных документируют примеры использования того или иного мимического выражения сотнями, даже тысячами. Именно так мы выясняем, что обезьяны смеются во время игры, а жуя любимое лакомство, издают особые ухающие звуки, приглашая остальных присоединиться к пиршеству. Мы смотрим, что предшествовало появлению выражения и как отреагировали на него остальные. Что произошло после подачи данного сигнала? Вспыхнула драка, прекратилась потасовка, наметился путь к примирению? У нас собраны обширные каталоги (они называются «этограммы») сигналов, типичных для каждого вида – не только для приматов, но и для лошадей, слонов, ворон, львов, кур, гиен и так далее. Одна из первых этограмм была составлена для волков и включала все движения хвоста, положение ушей, вздыбливание шерсти, вокализацию, оскалы и так далее. Этограммы бывают довольно пространными, указывающими на богатый эмоциональный репертуар. Сейчас мы располагаем, кроме прочих, этограммами мышей и крыс.

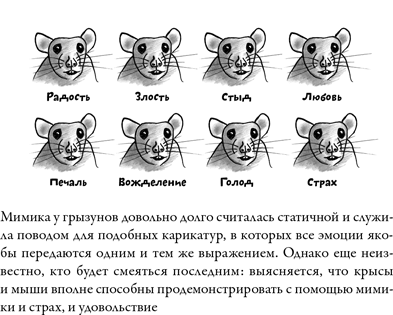

Очень долго считалось, что грызуны лишены эмоциональной мимики, однако тщательные исследования показали, что, испытывая боль или мучения, грызун сужает глаза, раздувает щеки и прижимает уши к голове. Другие грызуны распознают это выражение с легкостью – как видно из экспериментов, в ходе которых они предпочитали усаживаться рядом с фотографией, запечатлевшей расслабленную крысиную мордочку, а не искаженную болью. Мимика крысы способна сообщить и о приятных ощущениях. Когда швейцарские ученые разработали программу положительного воздействия, обеспечивающую лабораторным крысам ежедневное поглаживание и игры, в спокойные моменты после каждого такого сеанса исследователи наблюдали за выражением крысиных мордочек. Крысы, получившие положительное воздействие, заметно выделялись на общем фоне – более розовыми и менее напряженными ушами. Эти исследования покончили с устоявшимся мнением о статичности мимики у грызунов (отраженным в шуточных рисунках, где разные эмоции иллюстрировало одно и то же непроницаемое выражение)[29].

Обладатели самой выразительной мимики на нашей планете принадлежат к отряду копытных. В принципе, наличие богатой мимической палитры у лошадей, ослов и зебр вполне объяснимо, если вспомнить, что эти виды – высокосоциальные «визуалы», у которых ведущим органом чувств является зрение. Лошадиная СКЛиД (то есть версия экмановской системы кодирования, применяемая к лошадиной мимике) распознает у них не менее семнадцати отдельных мимических движений, складывающихся в бесчисленные комбинации. Лошади выражают удовольствие учащенным всхрапыванием; приветствуют друг друга, оттягивая уголки губ; задирают верхнюю губу, улавливая необычный запах (это движение называется «флемен»); в испуге расширяют глаза, обнажая белки, а об огромном разнообразии позиций ушей и говорить не приходится[30]. Любому хозяину кошки или собаки известно, насколько действенный сигнальный механизм представляют собой их уши – глядя на них, начинаешь жалеть, что человеческие далеко не так подвижны.