Последнее объятие Мамы

В намеренном лишении жизни как таковом ничего необычного нет, хищники занимаются этим сплошь и рядом, но по отношению к представителям других видов, поэтому мы не расцениваем это как преступление. Зачастую хищник не отступается от жертвы, пока та не испустит последний вздох. Когда тигр душит огромного быка гаура, сжимая челюсти у него на горле, орел сбрасывает горного козла с обрыва, а крокодил топит зебру в реке мощным «смертельным переворотом», все они действуют намеренно. Если жертва подаст признаки жизни, хищник примется ее добивать. Шимпанзе также целенаправленно расправляются с представителем собственного вида, так что я не считаю термин «убийство» в этом случае таким уж неуместным.

Насколько я успел убедиться, чем лучше вожак, тем дольше он пробудет у власти и тем меньше вероятность, что причиной его смерти станет кровавая расправа. Обширной статистики у нас нет, и я прекрасно понимаю, что существуют исключения, однако, в общем и целом, если самец сохраняет позиции только за счет террора, его «правление» продлится не больше пары лет и кончит он так же плохо, как Бенито Муссолини. Когда вожак – тиран, остальные только и ждут, когда найдется кто-то, способный бросить ему вызов, и охотно поддерживают этого соперника, если он кажется перспективным. Если в дикой природе самцов-агрессоров либо изгоняют, либо убивают, как Гоблина и Фудуку, то в неволе их можно ради их собственной безопасности удалить из колонии. Вожаки, которые пользуются общей симпатией, наоборот, остаются у власти необыкновенно долго. Если даже молодой самец попробует бросить такому альфе вызов, то поддержки не получит – все встанут на сторону последнего. Для самок нет ничего лучше, чем стабильная власть альфы, который защищает их и гарантирует мир и покой в сообществе. Это самая благоприятная обстановка для выращивания потомства, поэтому самкам обычно не хочется, чтобы такого вожака сместили.

Даже если хороший вожак теряет позиции, его редко изгоняют. Он может опуститься всего на пару ступеней иерархической лестницы и достойно стариться в кругу собратьев. И даже пользоваться некоторым закулисным влиянием. Одного такого самца по имени Финеас я знал много лет. Когда у него отобрали власть, он закрепился на третьем месте, превратившись в любимца всей детворы, с которой возился как добрый дедушка, а также став популярным партнером по грумингу у всех самок. Новый вожак предоставлял Финеасу право улаживать вспыхивающие скандалы, сам даже не утруждаясь вмешательством, поскольку старику в разрешении конфликтов не было равных. Таким спокойным и умиротворенным, как «в отставке», я не видел Финеаса за все предшествующие годы ни разу, и это вполне объяснимо: статус альфы, хоть и кажется завидным, на самом деле требует большого напряжения сил и нервов.

Физиологические доказательства того, что жизнь альфа-самца вовсе не сахар, были получены из экскрементов павианов с кенийских равнин. Анализ фекалий на гормоны стресса показал, что низкоранговые самцы испытывают гораздо больший стресс, чем высокоранговые. Тут все логично, ведь подчиненных постоянно гоняют и не подпускают к самкам. Неожиданностью стало то, что такой же сильный стресс испытывает и альфа-самец. Это относится именно к самому главному самцу группы, находящемуся в статусе вожака, поскольку он вынужден постоянно отслеживать, не проявляет ли кто неуважения и не сколачивает ли коалицию с целью его сместить[155]. «Но нет покоя голове в венце»[156] – писал Шекспир о короле Генрихе IV, однако ровно то же самое можно сказать об альфа-самцах павианов и шимпанзе.

Бой тамтамов

Хотя эмоций, роднящих человека с другими животными, найдется предостаточно, мы неизменно предпочитаем говорить только о «хорошей» их разновидности, особенно если эмоции призваны пробудить к животным симпатию. Призывая заботиться о животных, никто не будет расписывать, как они жестоко расправляются с врагами или пожирают добычу. Пропагандисты всегда упирают на привязанность, взаимопомощь, самопожертвование, родительскую заботу, способность горевать и тому подобное. Одной из первых современных книг, подчеркивающих эти качества, была книга Джеффри Муссайеффа Массона «Когда плачут слоны. Эмоциональная жизнь животных» (When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals, 1994). О них же нам напоминают прекрасные работы Элизабет Маршалл Томас, Темпл Грандин, Барбары Кинг, Марка Бекоффа, Карла Сафины и других. В эту же категорию укладываются и мои собственные книги о примирении и эмпатии у приматов. Однако среди эмоций у животных, безусловно, есть и такие, которые побуждают их нападать на соперника из сексуальной ревности, сражаться за статус, расширять территорию за счет чужих владений, убивать детенышей и так далее. Эмоциональная жизнь животных может быть весьма неприглядной.

Поэтому, чтобы наше обсуждение было более приближено к реальности, нужно рассматривать весь поведенческий спектр. Самой первой эмоцией, которая удостоилась отдельных исследований (и единственной интересовавшей биологов в 1960–70-е гг.), была агрессия. В те времена все дискуссии об эволюции человека сводились к инстинкту агрессии. Не упоминая эмоции как таковые, биологи определяли «агрессивное поведение» как причиняющее вред или имеющее целью принести вред представителям того же вида, что и агрессор. Как всегда, внимание обращали главным образом на результаты. Но за агрессией явно стоит эмоция, у человека известная как гнев или ярость, которая движет и враждебностью животных. Ее внешние физические проявления одинаковы у разных видов – например, низкие угрожающие звуки (ворчание, рык, рычание). Эти звуки связаны с размером тела: чем длиннее гортань, тем басовитее звук. Мы без труда отличим ротвейлера от чихуа-хуа по лаю, даже не видя саму собаку. Когда самец гориллы бьет себя в грудь, по ударам можно догадаться о мощи его торса. Угрожая, животные стараются казаться больше – расправляют плечи, выгибают спину, распахивают крылья, взъерошивают шерсть или перья. Демонстрируют свое оружие – когти, рога, зубы.

Самцы нашего собственного вида выставляют кулаки и выпячивают грудь, чтобы обозначились грудные мышцы. В пубертатном периоде у мальчиков (но не у девочек) опускается гортань и удлиняются голосовые связки, поэтому мужской голос звучит ниже, грубее, солиднее. Все это средства устрашения и запугивания, позволяющие агрессору добиться своего. В большинстве случаев они работают, а если нет, ждите эскалации конфликта. Гнев обычно возникает, когда что-то препятствует достижению целей или под угрозой оказываются статус или территория. Проявление гнева – распространенный способ добиться желаемого и защитить имеющееся.

Порой ярость и агрессию подают как антисоциальные эмоции, однако на самом деле они более чем социальны. Если нанести на карту города все случаи крика, оскорблений, визга, хлопанья дверьми и разбивания посуды, они сосредоточатся в основном в семейных домах – не на улице, не на стадионах, не на школьных дворах, не в торговых центрах. Именно в домах. Когда полиция расследует убийство, в первую очередь всегда подозревают членов семьи, любовников, сослуживцев. Поскольку агрессия служит средством формирования социальных взаимоотношений, на этом поле она и произрастает.

В то же время близкие социальные связи обычно и самые прочные. Человеческие семьи держатся на механизме примирения, который представлен в них не менее широко, чем агрессия. Супруги, братья, сестры и друзья выстраивают свои взаимоотношения, проходя через снова и снова повторяющиеся циклы конфликта и примирения. Мы демонстрируем гнев, чтобы обозначить свои позиции, затем зарываем топор войны – миримся, целуясь и ласкаясь. Другие приматы делают то же самое, защищая свои союзы от разрушительного воздействия конфликтов: после стычек они целуются и вычесывают друг друга. Им тоже проще всего дается примирение с самыми близкими.

Однако есть одна область, в которой агрессия – обычное дело, а примирения – редкость, и поэтому там все складывается принципиально иначе. Повышенного внимания эта область удостоилась после выхода в 1966 г. книги Конрада Лоренца[157] «Агрессия» (On Aggression, 1966)[158], в которой он доказывал, что у нас имеется импульс агрессии, ведущий к разжиганию войн, и поэтому война имеет биологическое начало. Принять эту точку зрения многим мешало то, что она исходила от австрийца, во время Второй мировой войны служившего в немецкой армии. Жаркие и во многом идеологизированные споры не утихают до сих пор. По мнению одних, нам суждено воевать до скончания веков, тогда как другие видят в войне лишь культурный феномен, находящийся во взаимосвязи с конкретной политической ситуацией.

Однако современная война, безусловно, в значительной степени дистанцирована от агрессивных инстинктов, присущих нашему виду. Это уже совсем иные материи. Решение о войне обычно принимают столичные «старейшины», руководствуясь политическими, экономическими и эгоистическими соображениями, а выполнять грязную работу приходится молодым. Поэтому, глядя на марширующие войска, я совсем не обязательно вижу агрессивный инстинкт в действии. Скорее, я вижу тут стадный инстинкт: тысячи людей, идущих в ногу и готовых повиноваться приказам. Сложно себе представить, чтобы солдаты Наполеона испытывали ярость, замерзая в русских лесах. И от ветеранов войны во Вьетнаме я тоже ни разу не слышал, чтобы их вела туда злость на противника. Но, увы, невероятно сложную проблему людских войн зачастую по-прежнему сводят к инстинкту агрессии.

Глядя на реки крови, которые были пролиты в войнах только за последние столетия, вполне закономерно будет предположить, что тяга к войне заложена у нас в генах. Именно так, судя по всему, считал и британский премьер-министр Уинстон Черчилль, писавший: «История человеческого рода – это война. Если не считать периодов недолгого и неспокойного затишья, мира на земле не было никогда; бесконечная кровавая распря царила повсюду еще до начала времен»[159]. К сожалению – а может, и к счастью, – подтверждений для нарисованной Черчиллем милитаристской картины найдется немного. Если частные убийства случались и сотни тысяч лет назад, как подтверждают археологические находки, то среди аналогичных свидетельств ведения массовых войн (например, захоронений, в которых оружие отыскивается в толще скопления скелетов) нет ни одного старше 12 000 лет. У нас нет ни единого доказательства того, что войны происходили до неолитической революции, с начала которой выживание людей стало зависеть от перехода к оседлой жизни и разведению скота. Даже стены Иерихона – считающиеся одним из самых первых свидетельств ведения военных действий в древности и благодаря Ветхому Завету прославившиеся тем, что рухнули, – возможно, были выстроены для защиты от селевых потоков.

Задолго до этих библейских времен наши предки обитали на редконаселенной планете – пара миллионов человек на всю Землю. Как показывают исследования митохондриальной ДНК, около 70 000 лет назад наш род находился на грани вымирания и жил мелкими разрозненными общинами. Не самые подходящие условия для продолжительных войн. Кочующие охотники-собиратели (именно такой образ жизни многие считают наиболее характерным для наших предков) занимались дружественным обменом – в том числе и охотничьей добычи, вступали в межплеменные браки, устраивали общие пиры. В одном из самых потрясающих новейших аналитических исследований в результате нанесения на карту дружеских связей танзанийского народа хадза выяснилось, что народ этот располагает обширной сетью контактов, далеко выходящих за пределы общины и рода[160]. Даже если война и не исключалась для наших предков полностью, скорее всего, они жили по модели хадза – диаметрально противоположной той, которую предполагал Черчилль. Скорее всего, долгие периоды мира и покоя прерывались короткими вооруженными конфликтами.

Человекообразных обезьян на всем протяжении этих дебатов упоминали много и часто. Сначала в них видели идеализированное воплощение наших незлобивых предков, поскольку считалось, что у обезьян не существует других занятий, кроме как перемахивать с дерева на дерево в поисках еды. Что-то вроде благородного дикаря у Руссо, только вегетарианца. Однако в 1970-е гг. начали поступать первые шокирующие полевые отчеты о том, как шимпанзе убивают друг друга, охотятся на мелких обезьян, поедают мясо и так далее. Хотя убийство представителей другого вида никакого отношения к делу не имело, на эти отчеты стали ссылаться, доказывая, что наши предки наверняка были кровожадными чудовищами. Описанные выше случаи убийства вожаков сородичами все же исключение, в отличие от того, как они обычно поступают с представителями других групп, для которых и приберегается вся жестокость. В результате поведение человекообразных обезьян из довода против позиции Лоренца превратилось в главный довод, ее подкрепляющий. Британский специалист по приматам Ричард Рэнгем в своей книге «Демонические самцы: человекообразные обезьяны и происхождение насилия у человека» (Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence, 1996) приходит к выводу: «Насилие, подобное наблюдаемому у шимпанзе, предшествовало человеческим войнам и подготовило для них почву, и современные люди – это те, кто уцелел в продолжающейся вот уже 5 млн лет бесконечной кровавой распре и еще не оправился от потрясений»[161]. Рэнгем прямо и открыто возвращает нас к идее врожденной предрасположенности к войне, хотя и старается изобразить эту предрасположенность как гибкую, оставляющую нам возможность выбора. Но насколько гибким может быть свойство натуры, которое побуждает нас вести «бесконечную» войну на протяжении всей человеческой истории и доисторической эпохи?

Хотя кажется, что это утверждение подкреплено фактами, опора на археологические данные у него отсутствует. Мы не знаем, действительно ли история войн уходит корнями во времена самых древних наших предков. И похожи ли были эти предки на шимпанзе. Поскольку в дождевых лесах останки плохо фоссилизируются[162], размеры и внешний вид этих предков нам неизвестны. Скорее всего, они были человекообразными обезьянами, но с тех пор сильные изменения претерпел не только наш род, но и все человекообразные обезьяны. Ни по одному из ныне существующих видов невозможно определить наше происхождение. Последний общий предок людей и человекообразных обезьян – именно его обычно называют «недостающим звеном» – мог напоминать шимпанзе, бонобо, гориллу, орангутана или кого-то еще. Некоторые специалисты ставят на гиббона – тоже человекообразную обезьяну, но не из «больших», которые ходят, опираясь на костяшки пальцев. Гиббоны – брахиаторы, то есть передвигаются по ветвям деревьев за счет брахиации – раскачивания на руках.

Самая, пожалуй, интригующая из этих кандидатур – бонобо, учитывая его миролюбивую натуру. Хотя существует много подтвержденных сообщений о том, что шимпанзе убивают себе подобных, применительно к бонобо на данный момент нет ни одного подобного свидетельства – ни в дикой природе, ни в неволе[163]. Полевые исследователи, наоборот, рассказывают об исключительно мирном взаимодействии между сообществами бонобо. При встрече эти обезьяны окликают друг друга и могут поначалу продемонстрировать агрессию, но вскоре сближаются, занимаются сексом, а затем переходят к грумингу. Матери разрешают детенышам играть с молодняком из другой группы – и даже с взрослыми самцами. Судя по всему, социальные связи бонобо тянутся далеко за пределы их собственных сообществ. Представители разных групп явно рады видеть друг друга и держатся абсолютно без напряжения. В одном из недавних полевых отчетов описывалось даже, как бонобо делятся мясом с соседями[164]. Для шимпанзе, способных проявлять по отношению к чужакам лишь враждебность в той или иной степени, такое попросту немыслимо. В отличие от бонобо, никакого дружелюбия и доверия они чужакам не демонстрируют, и при встречах с другими группами любая мать постарается убраться как можно дальше вместе с детенышами, оберегая их от серьезной опасности. В этом состоит разительный контраст между двумя ближайшими сородичами-приматами: шимпанзе в диких лесах устраивают кровавые битвы, а бонобо – веселые пикники.

В заповеднике «Лола-йа-бонобо» в окрестностях Киншасы (Демократическая Республика Конго) недавно решили слить воедино две группы бонобо, живших до того отдельно, просто для того чтобы стимулировать социальную активность. Провернуть подобное с шимпанзе ни у кого бы даже мысли не возникло, потому что результатом стало бы кровавое побоище. А бонобо устроили оргию. За склонность охотно помогать незнакомцам в решении задач исследователи зовут бонобо

«Как интересно!» – подумаете вы. Однако наука отказывается принимать бонобо всерьез. Слишком мирные, слишком матриархальные, слишком мягкие, они никак не вписываются в популярную историю человеческой эволюции, которая строится на завоеваниях, мужском господстве, охоте и войнах. У нас есть теория «человека-охотника» и теория «обезьяны-убийцы»; есть идея, что сотрудничеству способствовала межгрупповая конкуренция, и есть предположение, что наш мозг приобрел такие большие размеры, поскольку женщины предпочитали умных мужчин. Деваться некуда, все наши теории антропогенеза вертятся вокруг самцов и того, что делает их успешными. Если шимпанзе прекрасно подходят для большинства этих сценариев, то что делать с бонобо, никто не знает. Наших сородичей-«хиппи» неизменно превозносят за их замечательные качества, а потом попросту игнорируют. «Милейшие создания, слов нет, но мы все-таки займемся шимпанзе» – вот общий тон таких высказываний.

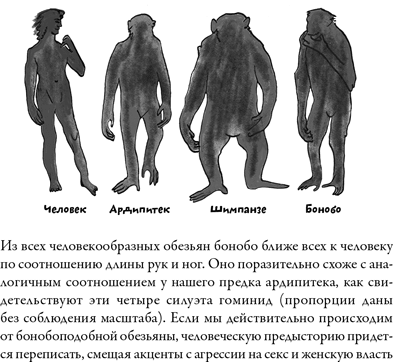

Из опубликованного в 2009 г. описания окаменелых остатков самки древнего гоминида