Последнее объятие Мамы

Один из самых блестящих своих ходов Трамп сделал, отвечая на критику Митта Ромни, кандидата от республиканцев на выборах 2012 г. Трамп сразил Ромни, напомнив аудитории, как тот пресмыкался перед ним четырьмя годами ранее: «Как он тогда стелился, как вымаливал мою поддержку. Скажи я: “На колени!” – он бы и в ноги мне бухнулся»[147]. Легким взмахом руки Трамп подрывает доверие к Ромни, изображая его ползающим на коленях, как ползают перед вожаком низкоранговые шимпанзе.

Зато на всеобщих выборах, когда соперницей Трампа оказалась женщина, виртуозное владение самцовыми приемами запугивания помогало ему далеко не всегда. У разнополых противников все иначе. В природе поединки регламентированы, животные, способные прикончить друг друга – хищники, ядовитые змеи, полорогие, – вступают в схватку по определенным правилам. Это не кровавая бойня, это ритуальное испытание мощи и проворства, не требующее непременно лишать соперника жизни. При этом правила единоборства между самцами и потасовки между самцом и самкой принципиально отличаются: расправиться с соперником – это еще куда ни шло, а вот убить самку – это уже попросту глупо. Ведь по эволюционной логике, одержать верх над соперниками самцу нужно как раз для того, чтобы добиться расположения самок для продолжения рода. Хотя наше государственное устройство дает женщине право голоса и возможность занимать высочайшие посты, и этим радикально отличается от социального устройства у многих других видов, правила борьбы в основе своей остаются прежними. Они формировались миллионы лет и слишком впитались в нашу плоть и кровь, чтобы их можно было с легкостью отбросить. В стычке с самкой самец обычно сдерживает физическую силу. Это верно как для лошадей и львов, так и для обезьян и человека. Эти ограничения прочно укоренились в нашей психологии, поэтому на нарушение их мы реагируем резко. Например, если в фильме женщина даст мужчине пощечину, это нас не особенно смутит, а вот обратная ситуация заставит содрогнуться.

Трамп столкнулся с дилеммой: против новой соперницы не годились отработанные приемы, которыми он привык выбивать из колеи других самцов. Я просмотрел все президентские дебаты начиная со времен Рональда Рейгана – такого цирка, как во вторых теледебатах между Трампом и Хиллари Клинтон 9 октября 2016 г., в их истории еще не было. Грубость и враждебность настолько бросались в глаза, что зрелище становилось невыносимым. Телодвижения Трампа выдавали бурлящие в нем противоречивые чувства: он готов был размазать соперницу, но понимал, что, если тронет ее хоть пальцем, на предвыборной кампании можно ставить крест. Он нависал над Клинтон, словно надутый шар, нетерпеливо мерил сцену шагами или вцеплялся в спинку своего кресла. Обеспокоенные телезрители слали в твиттер прямого эфира сообщения для Клинтон: «Осторожно! Он сзади!» Сама Клинтон прокомментировала позже, что у нее «мороз шел по коже», когда Трамп в буквальном смысле дышал ей в затылок.

Клокотавший от злости Трамп не удержался все-таки от прямой угрозы: пообещал, что после избрания его президентом спецпрокурор посадит Клинтон за решетку. Будь Трамп самцом шимпанзе, он швырнул бы студийное кресло в зал или вызверился на мирного стороннего наблюдателя, чтобы продемонстрировать силовое превосходство. Трамп же довольствовался чем смог: подставил идущего с ним в связке кандидата на пост вице-президента (бросил отдуваться одного при ответе на вопрос о внешней политике), раскритиковал президента Обаму, а заодно и мужа Клинтон. Нападать на мужчин ему явно было проще. Собственно, еще до начала дебатов он провел пресс-конференцию, на которую вытащил нескольких женщин с обвинениями против Билла Клинтона. Однако это все равно не разрешало его дилемму – как справиться с политическим соперником противоположного пола.

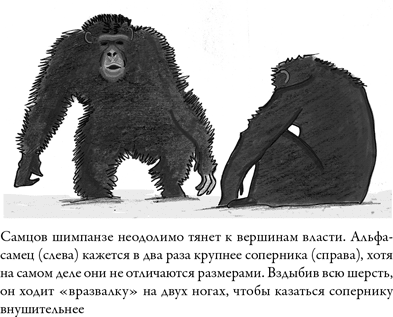

Сразу после дебатов, которые Трамп, по мнению большинства комментаторов, проиграл, британский политик Найджел Фараж, изобразив, будто бьет себя кулаками в грудь, прямо заявил, что кандидат вел себя «как альфа-самец гориллы». Параллели с приматами замелькали и в комментариях специалистов по языку телодвижений. Строились эти параллели на том, что вожак должен быть обязательно большим, сильным и готовым стереть противника в порошок. Никогда прежде не слышал, чтобы об альфа-самцах разглагольствовали так часто, как во время этой предвыборной кампании: например, сын Трампа Эрик, оправдывая сальные шуточки отца в адрес женщин, говорил, что для альф это в порядке вещей. Учитывая, что термин «альфа-самец» ушел в массы после того, как спикер палаты представителей Ньют Гингрич порекомендовал новоиспеченным конгрессменам мою книгу 1982 г. «Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов» (Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes)[148], полагаю, самое время объяснить, что на самом деле значит быть альфой.

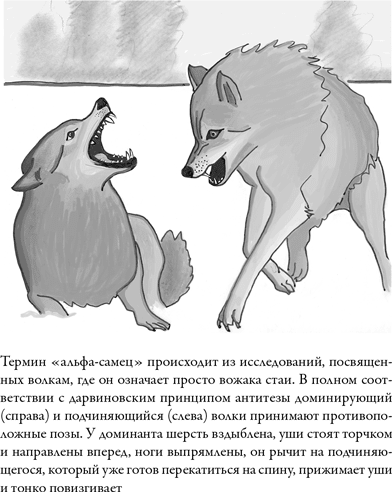

В научных работах, посвященных животным, альфа-самец – это просто обладатель самого высокого статуса в группе. Термин восходит к исследованиям волков, проводившихся в 1940-е гг. швейцарским этологом Рудольфом Шенкелем, и употребляется до сих пор. Однако в политическом жаргоне он постепенно стал обозначать определенный тип личности. На бизнес-тренингах все чаще инструктируют, как стать «альфой», имея в виду демонстрацию уверенности в себе, целеустремленность и внешнюю крутизну. Альфы не просто победители, заявляют нам, они давят окружающих одним пальцем и ежедневно напоминают им, кто тут главный. Они никому не дают спуску. Настоящий альфа всегда один, конкуренты перед ним, будто овцы перед львом. Однако на самом деле эти тренинги дают весьма схематичную версию подлинной картины, причем не только применительно к человеческому обществу, но и к волкам и шимпанзе. Альфа-самцами не рождаются, и своего положения они достигают не только благодаря темпераменту и размерам. Статус альфы у приматов подразумевает нечто более сложное и ответственное, чем просто держать всех в страхе.

Да, на вершине иерархии у шимпанзе случалось утверждаться и безжалостным тиранам, но в основном известные мне альфы были прямой противоположностью. Обладатель этого статуса далеко не всегда будет самым крупным, сильным и злым в группе, поскольку на вершину он зачастую пробивается при поддержке остальных. То есть при наличии нужных сторонников альфой может оказаться даже самый мелкий самец. Большинство альфа-самцов защищают слабых, поддерживают мир в стае и утешают пострадавших. Анализируя случаи, в которых один шимпанзе обнимает другого, проигравшего в стычке, мы обнаружили, что, как правило, самки берут на себя роль утешительниц чаще, чем самцы, – за одним ошеломляющим исключением в лице альфы. Он выступает главным «целителем» и чаще кого бы то ни было приходит на помощь тем, кому плохо, кто мучается и страдает. Когда вспыхивает потасовка, все оглядываются на альфу – как он поступит. Он последняя инстанция, третейский судья, который стремится восстановить мир и порядок. И поэтому он встанет между вопящими противоборствующими сторонами и будет стоять, величественно воздев руки, пока все не успокоятся.

Вот в этом и заключается принципиальное различие между Трампом и настоящим альфа-самцом. Трампу явно недостает эмпатии. Вместо того чтобы сплотить и стабилизировать народ или выразить сочувствие страдающим и притесняемым, он разжигает вражду – начиная с передразнивания журналиста-инвалида и продолжая негласной поддержкой сторонников превосходства белой расы. Так что, с точки зрения приматолога, сравнивать поведение Трампа с поведением альфа-самцов у приматов можно далеко не во всем: сходство наблюдается только в том, как он пробивался на вершину власти, а не в стиле руководства.

Между тем Трамп продолжал привычную для него политику физического устрашения – отдавливал ладони при рукопожатии различным мировым лидерам, включая и тех, кто помоложе (например, французского президента Эммануэля Макрона), явно обладающих более крепкой хваткой, чем пожилой Трамп. Наблюдая эти неловкие поединки, я иногда жалел, что в президентской гонке не участвует бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер. Он единственный мог бы сразить Трампа наповал своей физической мощью, а пусти он в ход свое любимое оскорбление – «баба», – политическая арена окончательно перенеслась бы в пещерные времена.

Истерики политиков

Называя человеческий вид

Поразительны эвфемизмы, которыми мы окружаем двусоставную движущую силу человеческой политики – жажду власти у лидеров и стремление к руководящим постам у их сторонников. Мы иерархический вид, как и большинство приматов, так зачем же делать вид, будто мы другие? Доказательства повсюду – это и стремление даже в самом нежном возрасте разбираться, кто главнее (новая группа детского сада в первый день напоминает поле боя), и одержимость уровнем дохода и статусом, и высокопарные названия должностей и титулов в мелких организациях, и совершенно инфантильная истерика взрослых мужчин, рухнувших с карьерных высот. Однако эта тема была и остается табу. В силу профессии мне часто доводится листать учебники социальной психологии, и в каждом новом я ищу в алфавитном указателе термины «власть» и «доминирование». Нахожу редко. И действительно, зачем о них упоминать. Когда на одной конференции по психологии я подчеркнул роль жажды власти у людей, то оторопел от посыпавшихся в ответ возмущенных комментариев. Такое впечатление, что я им порноролики показал! Попытки завуалировать мотив стремления к власти прослеживаются и в голландском опросе-исследовании среди руководителей, выяснявшем их потребность держать все под контролем. Все они признавали существование жажды власти – у кого угодно, только не у себя. Свою роль в компании они описывали совсем в иных выражениях – через понятия ответственности, престижа, авторитета. Рвался к власти всегда

Точно так же не спешат признаваться в тяге к власти поли-тические лица. Они предпочитают образы слуг народа, скромных чиновников, которые участвуют в современной демократической политике лишь для того, чтобы наладить экономику и улучшить систему образования. Слово «слуга» здесь – очевидное лицемерие. Неужели кто-то и вправду верит, что они лезут в эту клоаку ради нашего блага? Поэтому мне так приятно работать с шимпанзе – они и есть самые честные политики, которых нам всем не хватает. В их борьбе за статус бесполезно искать скрытые мотивы и ожидать ложных обещаний. Их цели ясны и прозрачны.

Единственные, кто не стесняется открыто говорить о стремлении нашего вида к власти, – это философы. Первым на ум приходит Никколо Макиавелли. Неукротимую тягу к власти постулировал Томас Гоббс, о присущей человечеству «воле к власти» говорил Фридрих Ницше. Еще студентом, осознав, что учебники по биологии не особенно помогают разобраться в поведении шимпанзе, я взялся читать трактат «Государь» Макиавелли. Он рисовал обстоятельную неприукрашенную картину человеческого поведения, основанную на наблюдениях за действиями Борджиа, Медичи и римских пап. Эта книга помогла мне понять, в каком ключе рассматривать политику у человекообразных обезьян, обитающих в зоопарке. Однако по сей день, говоря об этом флорентийском философе, многие презрительно фыркают, поскольку его имя ассоциируется с политической беспринципностью и коварством. Мы не такие, мы лучше, словно говорят эти люди, игнорируя все подтверждения обратного.

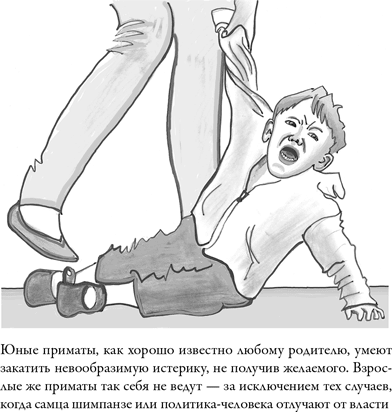

Нагляднее всего масштабы человеческого стремления к власти иллюстрирует реакция на ее утрату. Взрослые мужчины бьются в припадках неконтролируемой ярости, больше напоминающих истерику ребенка, не получившего желаемое. Впервые столкнувшись с тем, что не всегда все будет так, как ему хочется, детеныш примата или человеческий ребенок устраивает бурный скандал. Что же это делается, что это за жизнь такая?! Он орет во все горло, оповещая о вселенской несправедливости всю округу, катается по земле с воплями, бьется головой, не в силах подняться на ноги – иногда его может даже вырвать (после того, как мать столько сил потратила, чтобы его накормить). Истерики характерны для возраста отлучения от груди – у человекообразных обезьян это около четырех лет, у детей около двух. Реакция политических руководителей на утрату власти очень схожа – не зря от власти тоже можно «отлучить». Ричард Никсон, осознав, что на следующий день ему придется уйти в отставку, с рыданиями повалился на колени и, молотя кулаками по ковру, кричал: «Что я сделал? Как такое случилось?» Как пишут Боб Вудворд и Карл Бернстайн в книге «Последние дни» (The Final Days, 1976), госсекретарь Никсона Генри Киссинджер утешал низвергнутого руководителя, словно ребенка – обнимал, снова и снова перечисляя все его многочисленные заслуги, пока тот не успокоился.

Когда глава

Как однажды сказал Генри Киссинджер, власть – величайший афродизиак для мужчины. Они ревностно ее охраняют, и, когда она оказывается под угрозой, у них рушатся все барьеры. То же самое происходит и у шимпанзе. Впервые наблюдая, как вожак теряет авторитет, я никак не ожидал реакции настолько бурной и громогласной. Обычно державшийся с достоинством альфа-самец стал сам на себя не похож, когда осмелевший соперник, проскакав мимо, хлопнул его по спине, а потом принялся швырять в него камни. Да еще и с места не сдвинулся, когда альфа попытался атаковать в ответ. И что делать? В самый разгар стычки вожак плюхнулся с дерева, будто гнилое яблоко, и принялся с жалобными воплями корчиться и извиваться, дожидаясь, когда все кинутся его утешать. Он вел себя совсем как детеныш, которого мать оттолкнула от груди. И как детеныш в истерике поглядывает на маму (может, подобрела?), альфа тоже примечал, кто собирается рядом. Как только образовалась достаточно большая группа поддержки, он резко воспрянул духом и, окруженный сторонниками, возобновил поединок.

Когда его все же сместили, бывший вожак после каждой потасовки надолго застывал, уставившись в пространство. Не привыкнув проигрывать, он сидел с отсутствующим видом, ничего не замечая вокруг. Он неделями отказывался от пищи – в результате от внушительного и солидного самца осталась только тень. Растоптанный и отвергнутый альфа как будто потух.

Институты, предполагающие максимальную степень координации усилий, в частности крупные корпорации и армия, обладают четко структурированной иерархией. В тех случаях, когда необходимо принять любые ответственные решения, демократия отступает перед субординацией. Мы автоматически переключаемся в иерархический режим, когда того требуют обстоятельства. В одном из давних исследований 11-летних мальчишек в летнем лагере поделили на две группы, между которыми устроили соревнование. В группах повысилась сплоченность, установились более жесткие внутригрупповые правила и отношения «лидер – сторонники». Эксперимент продемонстрировал, что иерархия обладает объединяющим свойством, которое усиливается, как только требуется согласованность действий. В этом состоит парадокс властных структур – они связывают людей воедино[151].

Однажды выстроенная иерархическая система отменяет необходимость драться за власть. Даже если у нижестоящих и остается подспудное желание подняться повыше, они утешаются тем, что зато теперь никто их не донимает и не задирает. При этом у них самих всегда найдется на ком из тех, кто стоит еще ниже, сорвать злость. Многократный обмен статусными сигналами подтверждает вышестоящим, что им не нужно утверждать свой авторитет силой, поэтому остальные могут вздохнуть спокойно. Даже тем, кто считает человеческое общество более эгалитарным, чем у шимпанзе, придется признать, что без установленного иерархического порядка оно функционировать не сможет. Мы жаждем иерархической прозрачности. Представьте, сколько возникло бы недоразумений, если бы никто ни малейшим намеком не обозначал свою позицию относительно вашей. Представьте себе собрание священнослужителей, которых созвали для принятия важного решения, но попросили облачиться в абсолютно одинаковые сутаны. Поскольку приходского священника теперь невозможно отличить от папы, начнется полная неразбериха, так как вышестоящие «приматы» вынуждены будут в отсутствие «цветовой дифференциации» утверждать свой авторитет путем запугивания (возможно, раскачиваясь на люстре).