Дарвинизм в XXI веке

Конечно, если в свете этого оглянуться на историю эволюционной идеи в биологии, на язык невольно запросятся иронические комментарии. Сколько квадратных километров бумаги было исписано за последние двести лет глубокомысленными словесами о «жизненном порыве», «воле», «стремлении», «аккумуляции усилий» и всем таком прочем, что позволяет животному самому влиять на свою будущую эволюцию! Сколько блестящих умов — от Ламарка до Анри Бергсона и Бернарда Шоу — обольщались этой красивой идеей! Сколько упреков, насмешек, патетических обличений было обрушено на «догматиков» — дарвинистов, злостно игнорирующих эту великую творческую силу! И вот оказывается, что эта великая сила способна только создавать дополнительные препятствия на пути реальной эволюции. Разгребать которые приходится все тому же невозмутимому и трудолюбивому «демону Дарвина» — естественному отбору.

Но ирония — иронией, а как же все-таки понимать этот результат? Сами авторы работы предлагают простую трактовку: именно неадаптивность «первой реакции» активности того или иного гена — причина особенно быстрой эволюции ее в ближайших поколениях. Чем вреднее будет

Это рассуждение звучит вполне правдоподобно и к тому же косвенно подтверждается некоторыми деталями (сужением размаха колебаний уровня активности для изученных генов в «безопасных» популяциях по сравнению с «живущими в опасности»). Однако остается вопрос: почему же «быстрые» изменения активности генов столь неотвратимо неадаптивны? Даже если они никак не связаны «по смыслу» с тем, чего требуют от организма изменившиеся условия среды, — почему бы им хотя бы в половине случаев не оказаться полезными? Ну или хотя бы нейтральными? Собственно, почему эти гены вообще

Вспомним комментарий Владимира Фридмана (см. главу «Отбор в натуре») к более ранним опытам с гуппиными популяциями, в которых в безопасные дотоле заводи вселяли хищников (то есть делали нечто противоположное тому, чем занималась группа Резника): изменения

в собственный размер и безопасность. По сути дела Фридман на чисто фенотипическом уровне заметил тот же парадокс, который сейчас группа Резника наглядно показала на уровне генетическом и эпигенетическом. И то, что при рассмотрении одной лишь активности генов и ее изменений кажется загадочным и противоестественным, при взгляде на фенотипическое выражение приобретает вполне внятный смысл.

Получается, что мы (как и авторы статьи в

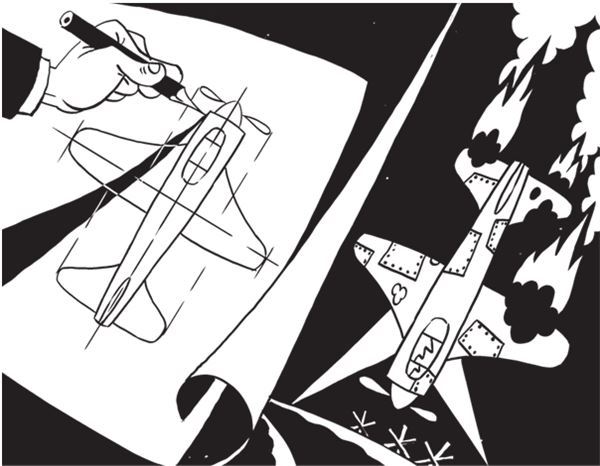

Пояснить сказанное можно такой аналогией. Представим себе авиаконструктора, которому нужно, допустим, модернизировать истребитель. Ему приходится учитывать целый ряд противоречащих друг другу требований: машина должна летать быстрее, чем предыдущая модель (и чем самолеты противника), но при этом нельзя уменьшать ее маневренность, ослаблять вооружение, уменьшать время, которое она способна находиться в воздухе, и т. д. Чтобы улучшить одни и сохранить на прежнем уровне другие важные в бою характеристики, конструктор решает пожертвовать долговечностью машины — исходя из того, что подавляющее большинство этих самолетов все равно не доживет до опасной степени износа. Но вот истребитель спроектирован, принят на вооружение, поступил в войска и оказался там на попечении аэродромных техников. Техник не имеет возможности существенно изменить конструкцию самолета, да и вообще его задача — не обеспечить превосходство данной модели, а поддерживать в наилучшем из возможных состояний конкретную машину. Поэтому он будет стараться улучшить то, что он может улучшить, — в частности, продлить ресурс самолета, то есть сделать его более долговечным. И даже не задумается о том, что это противоречит логике изменений, внесенных конструктором, — да и всему тренду развития истребительной авиации.

Можно предположить, что если не во всех, то во многих случаях примерно так же соотносятся индивидуальные изменения с эволюционными. Механизмы индивидуальной пластичности не могут сколько-нибудь существенно изменить морфологию данной особи, не говоря уж об особенностях индивидуального развития, которое она давно прошла. Они могут изменить только ее поведение и — в тех или иных пределах — «текущую» физиологию. И меняют их так, чтобы обеспечить максимальную безопасность и благополучие

Разумеется, это только одна из возможных гипотез. Разнонаправленность индивидуальных и эволюционных изменений может объясняться чем-нибудь совсем иным — например, ошибками компенсационных механизмов. Вспомним, что в отсутствие хищников самцу выгодно быть цветастым и уделять брачным демонстрациям как можно больше времени и сил. Но когда хищники исчезли внезапно, может резко увеличиться частота встреч с самцами-конкурентами — отчасти из-за реального роста никем не поедаемой популяции, отчасти из-за того, что все разом перестали прятаться. А частое лицезрение соперников приводит к стрессу, который угнетает и яркую окраску, и сексуальную активность. Через три-четыре поколения естественный отбор исправит эту ошибку (например, повысив порог стресс-реакции), изменения пойдут в «правильную» сторону — но это будет уже потом.

Можно, наверно, придумать и еще какие-нибудь модели. И запросто может статься, что в одних случаях верны одни объяснения, в других — другие. Пока что же нам важен сам факт разнонаправленности индивидуальных реакций особей и дальнейшей эволюции популяции. И, исходя из него, можно предположить, что даже в тех случаях, когда направление этих изменений совпадает (см. ниже) — это именно всего лишь совпадение, а не внутренняя связь. Полагать, что эпигенетические изменения (независимо от того, насколько они адаптивны) могут со временем перерасти в эволюционные — это примерно то же самое, что верить, будто полив огорода из лейки может вызвать дождь.

Здесь внимательный читатель удивится, а может, даже и возмутится: позвольте, но ведь примеры «эпигенетической наследственности», приведенные в предыдущей главке, явно неадаптивны не только с точки зрения долгосрочной (эволюционной) стратегии, но и с точки зрения отдельной особи! Какую пользу ей могут принести повышенная склонность к неврозу, сахарному диабету или никотиновой зависимости? С другой стороны — а как же знаменитые модификации, «определенная изменчивость»? Нас же в школе учили, что они обычно адаптивны! Читатель, знакомый с биологией более глубоко, вспомнит и про «генетическую ассимиляцию» и «эффект Болдуина» — ситуации, когда те или иные изменения (предположительно адаптивные) возникают сначала как чисто фенотипические варианты, а через какое-то число поколений становятся генетически предопределенной нормой. Как это совместить с закономерностью, открытой группой Резника?

Вряд ли кто-то сейчас может дать исчерпывающий и бесспорный ответ на этот вопрос — ведь «эффект Резника» обнаружен совсем недавно. Но самое простое и очевидное соображение можно прочитать в любом приличном учебнике по теории эволюции: адаптивные модификации — не первые шаги эволюции, а ее результат, сформированный ею приспособительный механизм. Помимо всего прочего это означает, что они «включаются» в ответ на что-то, с чем данный вид

Если это так, то не удивительно, что в большинстве экспериментов по эпигенетическому наследованию наблюдаемые сдвиги оказываются явно неадаптивными. Дело в том, что факторы, вызывающие их (от постоянного обилия высококалорийной еды до воздействия никотина), — это то, с чем данный вид в своей предыдущей эволюции не сталкивался. Попытка извлечь из прежнего эволюционного опыта какой-то «план действий» на такой случай неизбежно приводит к ошибкам — как попытки программы распознавания текстов опознать символ, отсутствующий в применяемом ею алфавите. Точно так же, как эта программа обязательно поставит

Несколько отступая от темы нашей книги, можно сказать, что такой подход присущ не только генетическим и компьютерным программам, но и, например, мозгу — в том числе и человеческому. И не только наивным умам простаков, всерьез интересующихся, к какой части паровоза и как именно нужно припрягать лошадь или как вернуть в интернет скачанную и прочитанную книгу, но и изощренным умам ученых. В самом деле, разве не так отреагировала бóльшая часть научного сообщества на открытие эпигенетических эффектов и эпигенетического наследования? На совершенно новые (и в общем-то непростые для нормального человеческого воображения) явления многие исследователи смотрят сквозь «оптику» давно обветшавших теорий, пытаясь влить «вино» новых фактов в «мехи» старых понятий и концепций.

Но наш разговор все-таки не о нравах человечества в целом и мира науки в частности, а об эволюции. Мы убедились, что закономерные изменения особей в течение их индивидуальной жизни могут совпадать или не совпадать с направлением эволюции вида или популяции, но в любом случае являются

Итак, наследование приобретенных признаков невозможно?

И все-таки они наследуются. Но…

Параллельно с попытками найти опору для ламаркизма в иммунологии и эпигенетике продолжались и поиски «наследования по Ламарку» в микробиологии. Казалось бы, флуктуационный тест Дельбрюка и Лурии навсегда закрыл вопрос, однозначно доказав: приспособление бактерий идет путем естественного отбора. Однако и в этой области нашлись люди, не верящие в однозначные и окончательные запреты. В конце 1980-х эту роль взял на себя профессор Гарвардской медицинской школы Джон Кернс.

Объектом его экспериментов была все та же кишечная палочка. Но если Дельбрюк и Лурия травили ее смертоносными фагами, то Кернс морил голодом. Для опытов он выбрал мутантный штамм

Разумеется, в каждой чашке Петри находилось несколько клеток, у которых произошла обратная мутация и ген восстановил свою активность. Они успешно росли и размножались, давая начало видимым невооруженным глазом колониям. Но в отличие от опытов Дельбрюка и Лурии основная масса высеянных бактерий не погибала: они проходили через два-три деления, а затем переставали размножаться, ограничивали до предела процессы жизнедеятельности и в таком виде ждали лучших времен.