Дарвинизм в XXI веке

Август Вейсман против векового опыта человечества

Помните вопрос, который мы задавали воображаемому собеседнику во вступлении к книге: какой щенок имеет больше шансов стать звездой цирка — отпрыск длинной династии цирковых собак или потомок сторожевых псов? Мы тогда получили ответ: «Конечно, потомок цирковых!» Такой ответ, может быть, покажется нам наивным — но уж никак не неожиданным: он словно напрашивается сам собой.

Представление о том, что знания, опыт, навыки, приобретенные тренировками особенности телосложения, даже травмы предков (особенно повторяющиеся из поколения в поколение) не могут не влиять на потомков, трудно даже назвать теорией или концепцией. Это кажется очевидным — как же может быть иначе? У всех народов мира известны сказки, заканчивающиеся «…и с тех пор у всех бурундуков на спине пять темных полос — след медвежьих когтей» или «…вот с тех пор у зайца рваная верхняя губа, а у лисицы на рыжем меху бурые пятна». Точно так же сегодня писатели-фантасты регулярно пробуждают в героях «генетическую память» (представляющую им то, что когда-то видел или слышал их далекий предок), а политики со столь же удручающей регулярностью говорят что-нибудь вроде «православие вошло в гены русского народа».

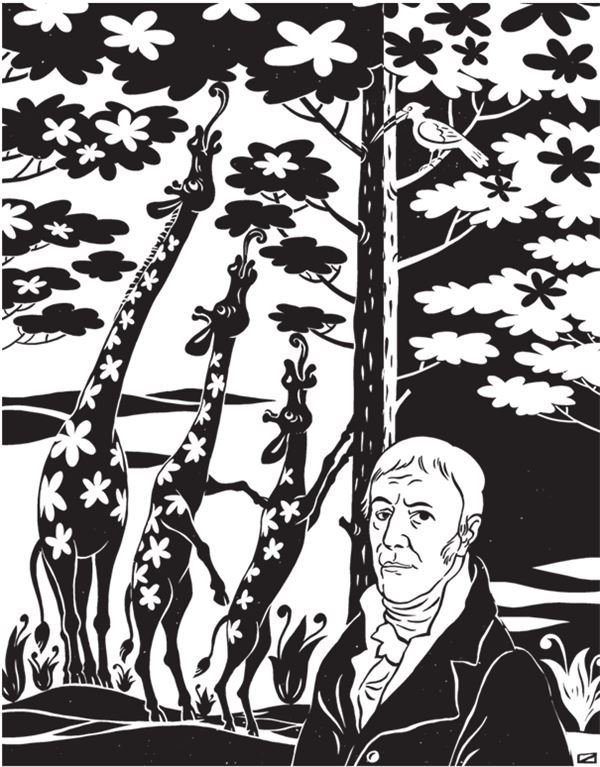

Когда наука Нового времени предположила, что виды могут изменяться, те же соображения попали и в научные трактаты. Впрочем, автор первой цельной эволюционной теории, знаменитый французский ботаник и зоолог Жан-Батист Ламарк, признавая существование такого эффекта, отказал ему в звании главной движущей силы эволюции. По его мнению, наследование индивидуальных достижений лишь искажает и деформирует заложенное в каждом организме врожденное стремление к прогрессу — позволяя зато приспосабливаться к среде обитания и порождая тем самым ошеломляющее нас разнообразие живых форм.

Однако по иронии судьбы словом «ламаркизм» в науке стала зваться именно идея наследования приобретенных признаков[78]. Случилось это, правда, через десятилетия после смерти Ламарка — во времена триумфа дарвиновской теории. Парадоксальным образом теория естественного отбора, поставив эволюционные процессы в центр внимания ученых, возбудила их интерес к механизмам эволюции — и тем невольно способствовала возрождению идей Ламарка.

Нам сейчас даже довольно трудно представить, насколько почетное место заняла идея наследования приобретенных признаков в биологии того времени. Эволюционное значение этого явления в той или иной мере признавали почти все заметные ученые, включая и самого творца теории естественного отбора[79]. Во многих же эволюционных концепциях (а их, как уже говорилось, в ту пору было выдвинуто несметное множество) ламарковскому механизму отводилось самое почетное место. Психоламаркисты рассматривали наследственность как особую разновидность памяти (благо о механизмах того и другого в ту пору не было известно практически ничего конкретного), механоламаркисты воспроизводили старое рассуждение Ламарка об упражнении-неупражнении органов. Ламарковский механизм представлялся столь естественным и очевидным, столь неразрывно связанным с самой идеей эволюции, что отрицать его, казалось, могли только самые крайние ретрограды, все еще цеплявшиеся за представления о неизменности видов[80].

Но именно в это время наивысшей популярности ламаркизма впервые нашелся человек, который спросил: а существует ли вообще сам эффект?

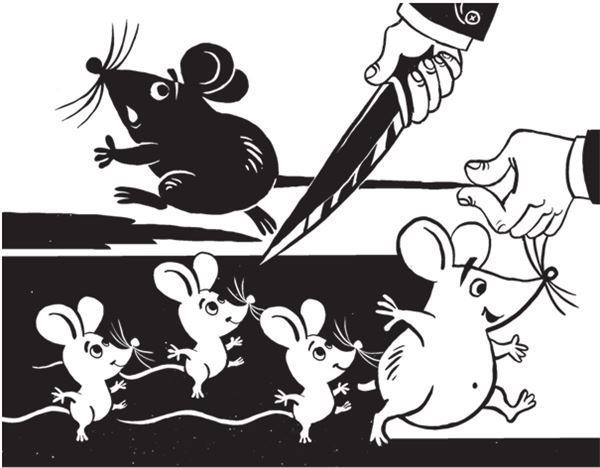

Этого человека звали Август Вейсман[81]. Почтенный профессор Фрайбургского университета, приобретший научный авторитет работами в модной тогда науке цитологии, но затем из-за испорченного зрения вынужденный заниматься биологией в основном умозрительно, он так и просится в персонажи карикатуры — подслеповатый кабинетный теоретик, от чрезмерной учености усомнившийся в очевидном. Не удивительно, что в устном предании он остался педантичным чудаком, который отрезáл мышам хвосты, получал от бесхвостых грызунов приплод, выращивал до взрослого размера, мерил хвост, снова отрезал… И, не получив никакого изменения длины хвоста на протяжении 22 поколений, сделал вывод: индивидуальные изменения, случившиеся с организмом в течение жизни, не наследуются[82].

Вейсман действительно поставил такой опыт. Но он мог и не утруждаться: многие породы собак подвергались обрезке ушей и хвостов в куда более длинном ряду поколений — с тем же результатом. Еще более масштабный эксперимент природа поставила над самим человеческим родом — точнее, над его прекрасной половиной. Всякая женщина рождается с девственной плевой. Если ей вообще суждено кого-то родить, то только после разрушения этой структуры. Но этот признак, уничтожаемый в каждом поколении, упрямо воспроизводится в следующем на протяжении всей известной нам истории человечества. Где же оно, пресловутое «наследование приобретенных признаков»?

На этот вопрос ламаркисты нашли ответ довольно быстро: мол, грубая разовая травма не может служить моделью мягкого, но постоянного давления среды на организм. Правда, оставалось непонятным, как организм отличает одно от другого и где проводит границу. Ведь многие виды имеют приспособления именно к быстрым, сильно травмирующим воздействиям — взять хотя бы знаменитую способность ящериц восстанавливать утраченный хвост. Но еще хуже было с примерами наследования приобретенных признаков. Наиболее авторитетный идеолог ламаркизма, чрезвычайно популярный в ту пору философ Герберт Спенсер вынужден был привести в качестве таковых наследственный сифилис и телегонию — поверье заводчиков лошадей и собак, что если самка спаривалась в течение жизни с разными самцами, то у потомства от более поздних отцов могут обнаруживаться черты предыдущих. Но у самого этого феномена было туго с примерами: «гадюки семибатюшные» обитали только в проклятиях и анекдотах. Впрочем, как мы помним из главы «Отбор в натуре», с примерами действия естественного отбора в те времена дело обстояло не лучше.

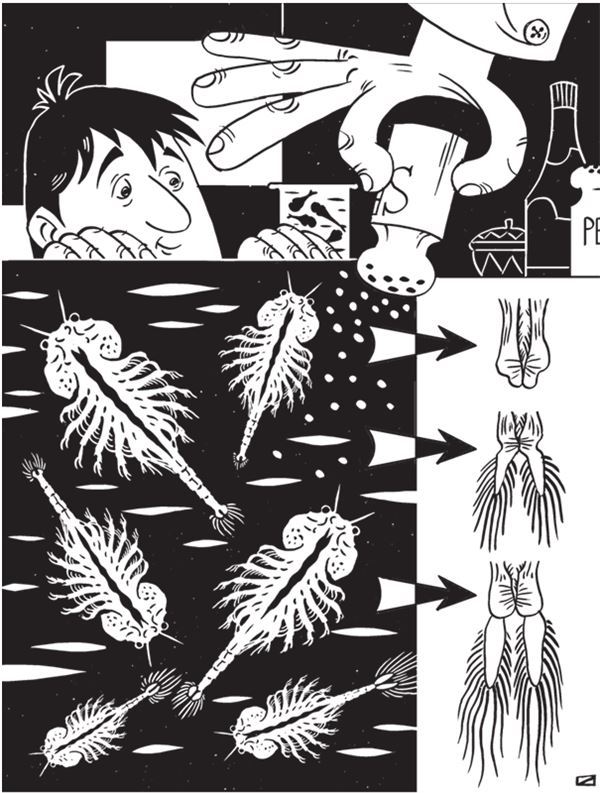

К концу XIX века представления о возможности наследования приобретенных признаков по-прежнему преобладали, но уже не казались само собой разумеющимися: спор двух концепций был перенесен на поле эксперимента. Поисками заветного феномена азартно занялось множество ученых в разных странах мира. Они использовали разные объекты и разные признаки, но схема их работ обычно была одной и той же: берем некий фактор, воздействуем им на подопытные организмы (желательно на молодые, еще не закончившие свое формирование, а еще лучше — на семена, проростки, икру, личинок и тому подобные стадии) и убеждаемся, что их индивидуальные признаки смещаются в ту же сторону, в какую под действием данного фактора эволюционировали близкие им виды в природе.

Например, целая школа французских ботаников во главе с Гастоном Боннье много лет проводила опыты с переносом десятков видов растений с равнин в альпийские условия — исправно убеждаясь, что уже в первом поколении черты таких растений изменяются в сторону родственных им горных видов. Русский ученый Владимир Шманкевич, увеличивая концентрацию соли в воде, где развивались личинки рачка

Кроме того, эти опыты имели и еще одну общую слабость: в них было очень трудно отделить то, что организм унаследовал, от того, что самостоятельно приобрел в ходе собственной жизни. Допустим, мы вслед за Боннье и его сотрудниками пересадили сеянец хлопушки[83] с равнины на высоту две с лишним тысячи метров, и она выросла мелкой и суховатой, как родственный горный вид. Мы собрали с нее семена и высадили… где? Если в горах — то да, из них вырастут мелкие и жесткие растения. Но как узнать, унаследовали ли они эти качества от «натурализовавшихся» в горах родителей или самостоятельно адаптировались к горному климату — так же, как это сделали их родители? Если же мы высадим их на равнине, из них вырастут обычные кустики хлопушки. И опять непонятно: то ли они не унаследовали родительских адаптаций — то ли успели адаптироваться обратно, к исходному состоянию?

В первые годы ХХ века появилась — и тут же стала чрезвычайно модной — генетика. Это заметно ослабило позиции ламаркизма: существование каких-то автономных носителей наследственных качеств плохо увязывалось с представлением о неограниченной пластичности организма по отношению к факторам внешней среды. Вдобавок загадочные гены вели себя так, как будто никаких внешних воздействий нет вовсе.

Идея наследования приобретенных признаков по-прежнему насчитывала немало именитых сторонников (правда, и решительных противников теперь было не меньше — в основном из числа новоявленных генетиков), но она все меньше привлекала научную молодежь. Тем временем успехи экспериментальной биологии сделали возможной пересадку половых желез от одного животного другому с последующим получением от таких животных потомства. Подобные опыты были проделаны на морских свинках, курах, шелкопряде — и ни в одном из них не было найдено никаких следов влияния организма-реципиента на донорские половые клетки: развившиеся из них особи несли признаки только животного-донора. Это выглядело куда убедительней вознесенных в горы растений и подсоленных рачков. И хотя в 1907 году директор берлинского Анатомического и биологического института Оскар Гертвиг предрекал, что в конце концов именно ламарковский эволюционный механизм окажется верным, звезда еще недавно общепринятой теории явно клонилась к закату. Однако даже к середине 1920-х годов ламаркизм все еще оставался респектабельной научной гипотезой.

Продолжались и попытки найти-таки заветный эффект — по своей длительности, массовости и настойчивости сравнимые уже разве что с поисками философского камня. Искали ученые-одиночки и целые научные школы, искали корифеи и дилетанты, искали разными методами и на разных объектах. В истории этой погони за призраком случалисьи настоящие трагедии[84].

Одна из последних широко известных попыток доказать наследование приобретенных признаков косвенно связана с именем знаменитого русского физиолога Ивана Павлова. В 1924 году один из его сотрудников — Николай Студенцов опубликовал результаты оригинального исследования: он вырабатывал у мышей условные рефлексы, скрещивал обученных мышей между собой и обучал их потомство. И выходило, что каждому поколению мышей для выработки рефлекса требовалось меньше сочетаний стимула и подкрепления, чем предыдущему. Этот результат трудно было истолковать иначе, нежели «по Ламарку». Комментируя работу Студенцова, Павлов предположил, что таким манером условный рефлекс может в конце концов стать безусловным.

Однако после резких возражений видных генетиков (прежде всего Николая Кольцова) Павлов, известный своей придирчивостью к достоверности результатов, поручил другому сотруднику, Евгению Ганике, повторить опыты Студенцова, по возможности исключив альтернативные объяснения. Ганике сконструировал специальную установку, в которой мыши обучались автоматически, без участия экспериментатора. И «эффект Студенцова» как рукой сняло — мышам с 25 поколениями ученых предков на выработку навыка требовалось столько же времени, сколько мышам, предков которых ничему не учили. (Скорее всего, полученные Студенцовым результаты объяснялись тем, что в эксперименте обучались не только мыши, но и сам молодой исследователь — это была его первая самостоятельная работа.) После этого Павлов публично попросил не причислять его в дальнейшем к авторам, признающим наследование приобретенных признаков.

К началу второй трети ХХ века ламаркизм вынужден был оставить основные поля эволюционных битв — зоологию и ботанику, — но все еще держался в микробиологии. Стремительная адаптация микроорганизмов чуть ли не к любым воздействиям плохо совмещалась с образом медленной дарвиновской эволюции, невольно наталкивая на мысль, что уж микробы-то точно приспосабливаются «по Ламарку». Поиски «направленных мутаций» надолго прервались только после знаменитого опыта Макса Дельбрюка и Сальвадора Лурии, поставленного в 1943 году и вошедшего в историю науки под именем «флуктуационный тест».

Объектом их эксперимента была кишечная палочка