Дарвинизм в XXI веке

Конечно, эта аналогия не вполне корректна. Столь стремительное уменьшение размеров компьютеров при одновременном увеличении их мощности стало возможным за счет многократного уменьшения размеров элементов. В первых компьютерах элементами служили радиолампы — детали такого размера, что в любую из них сегодня мог бы поместиться целый процессор вместе с жестким диском. Элементы человеческого мозга (будь то нейроны или синапсы) не претерпели с верхнепалеолитических времен сколько-нибудь заметного уменьшения. Однако задача компактизации уже имеющегося мощного устройства была для эволюции нашего вида даже более актуальной, чем для конструкторов вычислительной техники. В конце концов, ни большие, ни маленькие компьютеры никому не надо рожать, мучительно пропихивая твердые корпуса их блоков сквозь узкие и кривые родовые пути. Снижение объема головного мозга хотя бы на 10 % (примерно настолько он и уменьшился со времени «верхнепалеолитического перелома»)

Правда, принятие такой гипотезы означает, что возможности мозга не так уж жестко связаны с его абсолютным размером. Между тем на протяжении всей истории палеоантропологии «по умолчанию» предполагалось однозначное соответствие между размером мозга и интеллектуальными способностями его обладателя. С одной стороны, только на основании такого допущения можно судить об умственных способностях ископаемых гоминид — сам по себе интеллект окаменелостей не оставляет. С другой — оно покоилось на вполне логичном рассуждении: зачем бы еще древним гоминидам было так гипертрофировать энергетически дорогой, уязвимый и создающий массу проблем при деторождении орган? Это имеет смысл лишь в том случае, если каждая прибавка его объема делает обладателя такого мозга еще умнее.

Это соображение, вероятно, и в самом деле справедливо как общее правило, но все-таки не как непреложный закон. Во всяком случае, из него не следует справедливость обратного утверждения:

А что признание этого факта изрядно затрудняет интерпретацию палеоантропологических находок — ну так эволюция и не брала на себя обязательства облегчить жизнь своим исследователям.

Надеюсь, всего вышесказанного достаточно, чтобы сделать вывод: наиболее популярные представления о современной эволюции человека и ее будущих результатах — будь то футуристический головастик или «общество идиократии», — мягко говоря, не имеют под собой достаточных оснований. Никаких фактов, указывающих на то, что биологическая эволюция человечества или отдельных его популяций продолжается, мы назвать не можем (если только не понимать под словом «эволюция» любое изменение частот генов или даже отдельных нуклеотидных полиморфизмов).

В допущении, что современный человек никуда не эволюционирует, иногда видят какую-то уступку креационизму или попытки не мытьем, так катаньем протащить в науку представление об особой природе человека, резко отличной от природы всех прочих живых существ: вот, мол, все они эволюционируют, а человек — нет. Но мы уже знакомы с видами, эволюция которых практически остановилась не на какие-то там века или тысячелетия, а на

Впрочем, те же требования научной объективности не позволяют нам сказать со всей определенностью, что биологическая эволюция человека безусловно остановилась. Единственное, что мы можем твердо сказать — это что известные на сегодняшний день факты не свидетельствуют о каких-либо эволюционных изменениях, происходящих

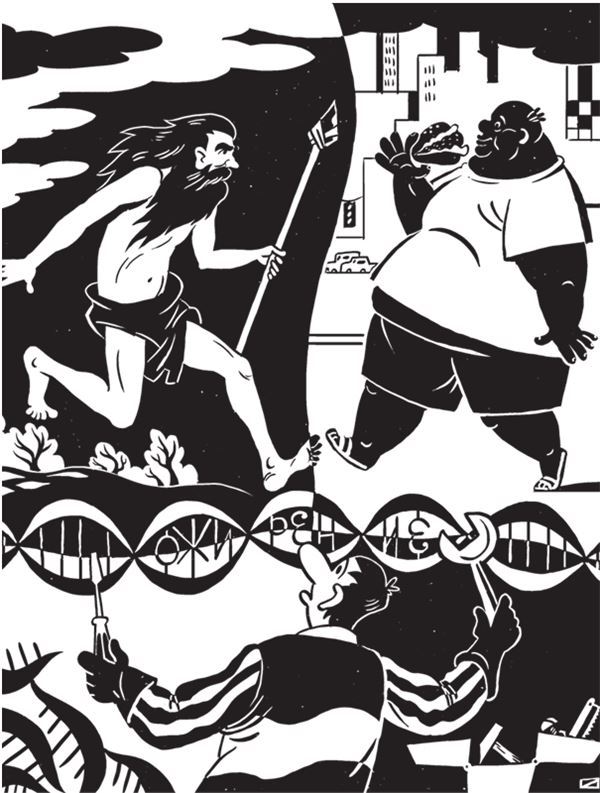

Прекращение биологической эволюции человека, разумеется, не означает, что он достиг предела совершенства и что развиваться ему больше некуда. Скорее наоборот — мало того, что человек вообще-то представляет собой с эволюционной точки зрения довольно «сырую» и недоработанную конструкцию, так эта конструкция еще и создавалась отбором для совсем других условий, нежели те, в которых живет сегодня абсолютное большинство человечества. Человеческий организм, например, совершенно не рассчитан на ситуацию, когда еда есть всегда, а ее добыча не требует сколько-нибудь серьезных физических усилий. Все врожденные поведенческие стратегии побуждают человека никогда не упускать случая поесть досыта (и, что еще важнее, накормить своих детей) — поскольку формировались они под такой образ жизни, при котором никогда не было известно, когда такая возможность представится в следующий раз. В результате современное человечество, еще не вполне справившись с проблемой массового голода, столкнулось с проблемой массового ожирения: число людей с избыточным весом на планете уже превышает число систематически недоедающих[317]. Причем оказывается, что избавить людей от лишнего веса куда трудней, чем избавить их от голода — поскольку тут приходится действовать вопреки биологическим основам нашего поведения.

Что делает человек, когда, въехав в новую квартиру, обнаруживает, что строители оставили целый ряд недоделок, а некоторые особенности интерьера не соответствуют его потребностям и вкусам? Засучает рукава и принимается за ремонт. Точно так же недоработанность биологической организации человека и ее явная неадекватность принятому образу жизни естественным образом порождают желание доделать и переделать все, что нас в ней не устраивает. Сейчас, когда наука и техника вплотную подошли к овладению инструментами, позволяющими редактировать геном (но, увы, пока далеки от полного понимания того, как этот геном работает), это желание вполне может вскоре воплотиться в реальность. Но независимо от того, насколько удачными будут попытки такого рода, они уже будут находиться за пределами биологической эволюции — и следовательно, за пределами темы этой книги.

Заключение

Целью написания этой книги было ответить на вопросы, возникающие у ее предполагаемых читателей (которых я вижу людьми образованными и любознательными, но не связанными профессионально с какой-либо биологической дисциплиной) в связи с эволюцией и эволюционной биологией. И вот книга закончена, а я не знаю, достиг ли я своей цели — ответил ли на вопросы, интересовавшие ее читателей, помог ли им уложить то, что они знают об эволюции, в более-менее стройную и непротиворечивую картину?

Возможно, многие читатели будут разочарованы тем, что я ничего или почти ничего не сказал о многих областях эволюционной биологии. О математических моделях эволюции, о «гипотезе Черной Королевы» Ли ван Валена (гласящей, что виду нужно постоянно изменяться и совершенствовать свои адаптации даже для того, чтобы «оставаться на месте» — сохранять свое положение в экосистеме, которая сама непрерывно эволюционирует) и о спорах вокруг нее, о концепции «эволюабельности» Джона Герхарта и Марка Киршнера и еще о многом другом, что обсуждают сегодня профессиональные биологи-эволюционисты. Другим, вероятно, будет досадно, что в книге нет связного и последовательного рассказа об истории жизни на Земле — с пояснениями к каждому этапу, почему эволюция пошла тем, а не иным путем, почему крупные эволюционные события произошли именно тогда, когда они произошли, а не раньше или позже, почему вымерли те, кто вымер, и выжили те, кто выжил, и т. д. Третьим, должно быть, покажется странной и неудачной структура книги, не соответствующая ни традиционной последовательности изложения теории эволюции в учебниках, ни хронологическому принципу. Наверно, будут и четвертые, и пятые…

В свое оправдание хочу сказать лишь, что, во-первых, то, чего нет в моей книге, можно найти в книгах других авторов. Сегодня российские библиотеки и книжные магазины предлагают читателям немало хороших книг, рассказывающих о биологической эволюции. Некоторые из них (те, которые кажутся мне наиболее интересными и содержательными) включены в список рекомендуемой литературы. В своей же книге я сознательно либо не затрагивал вообще, либо излагал по возможности кратко те разделы и положения современной эволюционной теории, которые уже изложены в этих книгах — причем зачастую куда более подробно и компетентно, чем это мог бы сделать я. Во-вторых, эта книга — ни в коей мере не учебник по теории эволюции и не обзор современных эволюционных исследований (хотя бы даже самых важных и интересных). Я старался рассказать именно о тех сторонах эволюционной теории, с которыми связаны самые частые и распространенные недоразумения, споры, неверные толкования и прочая путаница. Если кому-то эта книга поможет упорядочить уже имевшиеся у него знания, разрешить действительные или кажущиеся противоречия, сделать представления об эволюции более цельными и четкими — я буду считать свою задачу выполненной.

Слова благодарности

Мне трудно назвать всех тех людей, разговоры и переписка с которыми помогли мне в работе над этой книгой. Но несколько имен я не могу не назвать — это люди, без которых этой книги просто не было бы.

Я приношу самую горячую благодарность Виктории Скобеевой и Кириллу Еськову — не только за то, что они взяли на себя труд быть научными редакторами этой книги, но прежде всего за многократное и обстоятельное обсуждение ее предмета — биологической эволюции. Общение с ними дало мне очень много для понимания тех вопросов, о которых я постарался рассказать в своей книге.

Огромное спасибо биологу и популяризатору биологии Сергею Ястребову — прежде всего за неоценимую помощь в работе над главой 13, за ясный и нетривиальный взгляд на многие проблемы фундаментальной биологии, а также за его великолепный блог, неизменно интересный не только постами самого Сергея, но и комментариями его читателей.

Я глубоко признателен Николаю Борисову за ценное обсуждение и за прямую помощь в написании некоторых фрагментов и особенно главы «Эволюция и энтропия».

Огромное спасибо художнику Олегу Добровольскому. Точность, выразительность и изящество его иллюстраций читатели могут оценить и сами. Я же могу добавить, что удовольствием был сам процесс работы с Олегом.

Я благодарен редакции журнала «Знание — сила», в котором я публиковал статьи и заметки, легшие впоследствии в основу целого ряда фрагментов этой книги, а также редакции журнала «Наука и жизнь», опубликовавшей практически полный текст главы 3.