Дарвинизм в XXI веке

Некоторые человеческие популяции приобрели уникальные адаптации — не столь заметные на вид, но весьма полезные для определенных условий жизни или определенного способа хозяйствования. Так, например, тибетцы, постоянно живущие на высоте, где атмосферное давление (а стало быть, и концентрация кислорода) составляет всего около 60 % от привычного для нас, оказались обладателями уникальной версии гена

Ряд недавних исследований показывает, что подобные адаптивные изменения в организме человека происходили в эволюционном масштабе времени совсем недолго — 5–8 тысяч лет, то есть всего около 200–300 поколений назад. А что происходит с нашим видом сейчас? Продолжаем ли мы эволюционировать? И если да, то куда?

Грядущий головастик и другие химеры

Не только в разговорах дилетантов и в публикациях масс-медиа, но и в сугубо научной литературе можно найти самые разные мнения по этому вопросу. (Впрочем, как мы видели в главе 15, «спроецировать» эволюционное прошлое в настоящее, увидеть в сегодняшней картине будущие эволюционные тенденции в принципе очень трудно — если вообще возможно. А в данном случае на объективную трудность этой операции накладываются еще и субъективные пристрастия — ведь речь идет не о ком-нибудь, а о нас самих.) Так что нам не удастся в ответе на этот вопрос ограничиться простым «да» или «нет», сославшись на «мнение ученых», — придется разбираться обстоятельно.

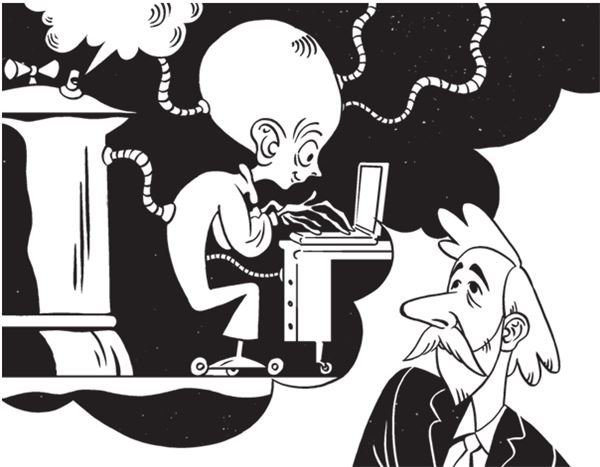

До недавнего времени в популярной (а отчасти и в научной) литературе об эволюции человека широко обсуждались фантазии на тему, к чему эта эволюция приведет в будущем. Метод «прогнозирования» был прост: взять тенденции, проявлявшиеся в ходе предыдущей эволюции, и продолжить их еще дальше. Какие основные изменения можно увидеть в ряду форм от ранних австралопитеков до сапиенсов? Увеличение размеров мозга, уменьшение размеров лицевой части черепа (особенно челюстей), уменьшение числа и размера зубов, повышение точности и разнообразия движений — особенно мелких движений пальцев, губ и языка, рост продолжительности жизни. (На самом деле практически все эти изменения, включая даже рост объема мозга, о котором мы будем отдельно говорить в следующей главке, отнюдь не были столь неуклонными и однонаправленными. Но об этом прорицатели от антропологии обычно предпочитали не вспоминать.) Продолжив эти тенденции в будущее, авторы подобных рассуждений получали хлипкое, но весьма долголетнее существо с огромным мозгом, крохотным личиком, рудиментарными зубами и тонкими слабыми конечностями, способными к точным и ловким движениям — но не к усилиям.

Но эволюцию гоминид, как и всех прочих существ на свете, двигали дарвиновы силы — естественный и половой отбор. Мозг рос, челюсти уменьшались, а движения пальцев становились точнее потому, что обладатели именно таких черт оставляли в среднем больше потомства, чем их соплеменники с другими признаками. Однако сегодня ничто не указывает на то, что обладатели больших голов или, допустим, люди, лишенные даже зачатков «зубов мудрости», размножаются успешнее прочих. Так какие же силы могут слепить из современного человека такого головастика? В ответ на этот вопрос приверженцы идеи перманентной эволюции либо пускаются в рассуждения в духе философов XIX века («интенсивное использование клавиатур и сенсорных устройств стимулирует развитие пальцев и увеличение концентрации нервных окончаний, в результате чего пальцы будут становиться длиннее и более ловкими» и т. п.[308]) — либо только пожимают плечами: мол, не хотите же вы сказать, что на нас эволюция остановилась?!

Правда, сейчас пророчества о Грядущем Головастике несколько вышли из моды (некоторые причины этого мы будем обсуждать в следующей главке). Но желание найти у современного человека хоть какую-нибудь «эволюцию» не ослабло. Лет десять назад, например, вышло исследование группы американских ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне, утверждавшее, что именно в последние тысячелетия эволюция человека не только не остановилась, но наоборот — многократно ускорилась, и этот процесс продолжается и сейчас. Основанием для столь радикального вывода стали данные по однонуклеотидным полиморфизмам (снипам) — по мнению висконсинских геномиков, сегодня накопление таких разночтений в геномах идет чуть ли не в сто раз быстрее, чем десятки тысяч лет назад.

Можно было бы обсудить надежность методов, при помощи которых авторы этой работы оценивали скорость накопления снипов в древних популяциях. Но в этом нет нужды: как мы помним (см. главу «Стабилизирующий отбор: марш на месте»), наивысшая для позвоночных скорость фиксации

В другой работе, выполненной в 2012 году финскими и британскими учеными, проанализированы приходские книги четырех финских сел с середины XVIII по середину XIX века, в которых сохранились записи обо всех рождениях (точнее, крещениях), браках и кончинах всех жителей этих сел. На основании этих записей авторы подсчитали, что в эти не столь уж далекие от нас времена почти половина родившихся не доживала до 15 лет, а пятая часть доживших не вступала в брак и оставалась бездетной. Откуда, по мнению авторов, следует вывод, что еще 150–250 лет назад популяция финнов подвергалась естественному отбору. Увы, приходские книги ничего не говорят о каких-либо наследственных чертах, обладатели которых чаще (или, наоборот, реже) других умирали в детстве или оставались одинокими в зрелом возрасте. А без таких сведений данные о детской смертности и доле бобылей не дают никакого основания для вывода о естественном отборе. Кроме того, как ни близок к нам исторический период, охваченный этим исследованием, он все же завершился до наступления эпохи прививок, антибиотиков и современного акушерства — которые резко снизили детскую смертность.

Я не выискивал среди работ, авторы которых утверждают, что эволюция человека продолжается, наиболее слабо аргументированные, а просто взял наугад две типичных. Практически все работы на эту тему, которые мне довелось видеть, содержат те или иные логические натяжки. Часто, например, в качестве текущего эволюционного тренда называют акселерацию — увеличение среднего роста взрослых людей в последних нескольких поколениях[309]. Однако сейчас уже ясно, что основной механизм этого процесса — не эволюционный, а чисто физиологический: всё бóльшая доля населения в охваченных этим процессом странах могла себе позволить скармливать своим детям достаточно много белков и витаминов. Дополнительным фактором, возможно, было усиление «перемешивания» человеческого генофонда за счет постоянного ослабления социальных, а в какой-то мере — и национально-религиозных барьеров.

Кстати, саму нарастающую панмиксность[310] человечества и особенно рост доли межрасовых браков нередко также приводят в качестве примера «современной эволюции». Понятно, однако, что оснований называть этот процесс эволюцией не больше, чем, скажем, называть «новинкой литературы» сборник хорошо известных произведений нескольких писателей, ранее никогда не выходивших в одном издании. Если же считать (как это принято в господствующей ныне версии эволюционной теории — СТЭ), что основной эволюционный процесс — это видообразование, то нарастающее смешение рас следовало бы назвать даже «антиэволюцией» или «отрицательной эволюцией»: крупные, хорошо различимые и уже частично изолированные друг от друга географические разновидности на наших глазах вновь сливаются в единую популяцию — лишаясь тем самым всех шансов когда-нибудь развиться в самостоятельные виды.

Последним доводом сторонников «продолжающейся эволюции» обычно является указание на то, что, несмотря на все успехи медицины, в каждом поколении людей кто-то умирает или остается бесплодным именно из-за своих генетических особенностей (например, из-за того, что оказался гомозиготным по летальной мутации). Что это, как не проявление естественного отбора? Да, интенсивность его сегодня намного ниже, чем когда-либо в истории человеческого рода, — но все же не нулевая.

Но мы уже видели (см. опять-таки главу «Стабилизирующий отбор: марш на месте»), что «отбор» и «эволюция» — далеко не синонимы и что ситуация, когда отбор есть, а эволюции нет, — вовсе не редкость. Все, что можно рассматривать как примеры действия отбора на современных людей, — это примеры отбора

Но прежде, чем сделать окончательный вывод, идет ли сегодня эволюция человека, давайте рассмотрим еще один поворот этой проблемы — имеющий довольно давнюю историю, но получивший особенную популярность в последнее время, когда новые методы исследования выявили новые, весьма неожиданные факты.

Дурак — венец творения?

Как мы уже говорили в главе «Провал теории успеха», еще с XIX века, с первых шагов демографической статистики, было известно, что социальный успех и социально одобряемые черты фатально не совпадают с показателями эволюционной приспособленности. Проще говоря, у богатых в среднем меньше детей, чем у бедных, а у образованных — меньше, чем у необразованных.

Вот именно это последнее обстоятельство (дополненное неявным предположением, что уровень образования сильно коррелирует с уровнем интеллекта — и, стало быть, ускоренное размножение низкообразованных означает в перспективе снижение умственных способностей человечества) уже в первой половине прошлого века заставило ряд видных генетиков всерьез обеспокоиться за будущее человечества. Одни, как мы помним, призывали социальную элиту изменить свое репродуктивное поведение. Другие уповали на евгенику — применение к человеческому роду методов селекции животных. Но после того как идеи евгеники взял на вооружение нацизм, практически все ученые отшатнулись от них, а проблема «генетического вырождения» оказалась отодвинутой далеко на периферию интересов науки. Модно было думать, что интеллект (а тем более образование) определяются не генами, а условиями жизни.

Однако совсем недавно интеллектуальная мода вновь изменилась. Во-первых, были опубликованы (и привлекли к себе широкое внимание) данные палеоантропологов, согласно которым самая характерная и постоянная черта эволюции «человеческой линии» — неуклонный рост объема головного мозга, шедший практически непрерывно на протяжении последних двух с лишним миллионов лет, — сломалась на сапиенсах. И не в момент их становления и отделения от предков-гейдельбержцев (эти процессы сопровождались как раз очередным значительным увеличением средних размеров мозга), а всего около 35 тысяч лет назад — во времена, когда сапиенсы достигли вершины эволюционного успеха, завоевывая Евразию и вытесняя своих соперников-неандертальцев. С этого времени средний размер мозга человека не только не увеличивался, но даже немного уменьшался. И если все предыдущее неуклонное увеличение размера мозга в эволюции «по умолчанию» воспринималось как показатель растущей мощи человеческого интеллекта, то внезапный поворот этого процесса вспять естественно было рассматривать как «поглупение».

Во-вторых, сегодня в распоряжении ученых оказались огромные базы персональных молекулярно-генетических данных. Сравнивая их с теми или иными обстоятельствами жизни людей, которым они принадлежат, можно выявить не только те гены, которые делают своих обладателей устойчивыми (или, наоборот, особо уязвимыми) для той или иной болезни, но и те, что способствуют, например, получению образования или социальному успеху. В последние годы такие исследования появляются одно за другим. И все они свидетельствуют: в современном обществе естественный отбор работает

Особенно показательно в этом отношении недавно опубликованное исследование исландских ученых. Они разработали специальный индекс — POLYEDU, учитывающий наличие всех генов, для которых доказано хотя бы небольшое, но достоверное влияние на уровень образования. (Таких оказалось около 120 — и есть основания думать, что они обеспечивают лишь примерно десятую долю всего влияния генов человека на время, которое он жертвует учебе.) Причем каждый ген входит в этот показатель со своим «весом», соответствующим величине корреляции между ним и уровнем образования его обладателей. После этого они рассчитали POLYEDU для почти 110 тысяч исландцев, родившихся с 1910 по 1975 годы, сопоставив его с числом детей у каждого из представителей этой выборки. Как и следовало ожидать, корреляция получилась отрицательной: каждый лишний год, отданный учебе, снижает число детей в среднем на 8,4 % для женщин и на 5,4 % — для мужчин.