После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

Современный проект «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года» определяет основные виды занятости следующим образом:

87 миллионов человек жили земледелием;

3,3 миллиона – состояли в прислуге;

3,2 миллиона относились к рабочему классу (повторю, что из-за размытости критериев и неоднозначности данных эта цифра очень приблизительная);

на удивление мало людей зарабатывали на жизнь коммерцией (1,3 миллиона) – из-за низкой покупательной способности населения и стойкости натурального хозяйства на селе;

зато военных было очень много – 1,1 миллиона, и это еще без казачьих округов.

Государственных служащих – при вечных жалобах на засилие чиновников – в то время насчитывалось всего 225 000, что для нормального управления почти 130-миллионным населением вообще-то недостаточно. На местном хозяйственно-социальном уровне эту работу в значительной степени выполняли земские деятели.

У Б. Миронова приводятся данные на 1910-е годы, когда административный аппарат существенно увеличился, и все равно в среднем приходилось по одному чиновнику на 161 жителя, а, скажем, во Франции коэффициент равнялся 1:57, и нужно ведь еще учитывать несопоставимость внутренних расстояний.

Россия была полна парадоксов. Бюрократическая империя с дефицитом бюрократов; земледельческая страна с недоразвитым институтом частного землевладения; дворянская монархия с быстро исчезающим дворянством; полицейский режим со скудным штатом полиции – по одному служивому на 2500 жителей (в сегодняшней России, например, этот коэффициент вдесятеро выше – 1:240).

Культурный уровень народа

При революции степень «бессмысленности и беспощадности» народного бунта зависит прежде всего от цивилизационного уровня основной массы населения. Чем люди беднее и темнее, тем легче ими манипулировать, тем неистовей разгул хаоса и жестокости. Главная причина того, что в 1917 году страна не удержалась в рамках демократической республики и провалилась в тоталитаризм, заключалась в ментальной неготовности тогдашних россиян к более сложной форме государственного устройства.

Проблема культурной отсталости очень заботила лучших представителей русского общества первой половины и середины девятнадцатого века. Первой по важности задачей они считали просвещение простого народа, мечтали о прекрасном будущем, «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесет». Дела, однако, обстояли еще хуже: мужик и «глупого милорда» не очень-то нес с базара, поскольку в основной своей массе вовсе не умел читать.[3]

Когда после Крымской войны во власть попали либералы, они деятельно занялись развитием образования. О всеобщем обучении мечтать не приходилось, на это в казне не имелось денег и негде было взять столько учителей, однако делали что могли. Появились четырехклассные земские училища, в гимназию стали принимать детей низших сословий, и плата была невысокой. Культурной революции в стране это не произвело, потому что доступ к образованию все равно получил очень небольшой процент населения, но в высшие учебные заведения хлынул поток способных, любознательных, а стало быть, общественно активных юношей из народной гущи. Они видели, что в существующей сословной системе их возможности очень ограниченны, остро ощущали эту несправедливость – и радикализировались.

Власть тревожило, что среди революционеров высока пропорция выходцев из «разночинной» и крестьянской среды. Государственные мужи консервативного толка винили в этом образование. Их логика заключалась в том, что «в многих знаниях много печали» – не следует заронять в умы сословий, предназначенных для физической работы, слишком высоких стремлений, это опасно для государственной стабильности. Как говорилось в знаменитом «циркуляре о кухаркиных детях», детям простонародья «вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

В восьмидесятые годы были приняты соответствующие меры: элитизировано высшее образование и резко повышена плата за среднее. Это очень сократило приток «интеллигентов в первом поколении».

Естественно было бы ожидать, что государство вложится всей своей мощью в развитие хотя бы начального образования, дабы постепенно приготовить «кухаркиных детей» к более высокому уровню существования. Однако всё время находились иные приоритеты, и народное просвещение финансировалось по остаточному принципу. Оно, конечно, развивалось, но темпами для XX века совершенно неудовлетворительными. За время царствования Николая II достижения в этой сфере были скромными. В основном дело ограничивалось обсуждениями и прожектами.

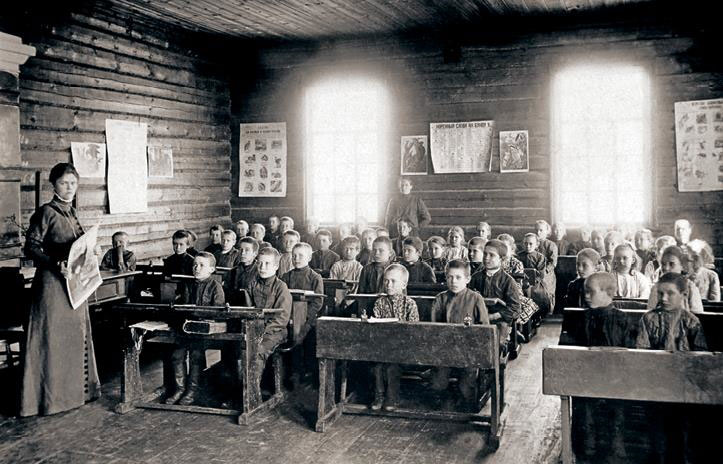

Земская школа

После Октябрьского манифеста 1905 года, когда задули новые ветры, Дума поставила вопрос о введении всеобщего начального образования – в европейских странах эта система давно уже существовала. В 1908 году финансирование школ низшей ступени было увеличено, но и только. Денег на всеобщее образование после проигранной японской войны в бюджете не нашлось.

Вновь к этой теме вернулись в 1912 году, когда экономическая ситуация улучшилась. И опять законопроект о всеобщем образовании был отклонен. Вводить его решили неторопливо, завершив сей дорогостоящий процесс к 1928 году. (Эту задачу, примерно в те же сроки, осуществит уже совсем другое правительство.)

Давайте посмотрим на цифрах, что было сделано за время последнего царствования на этом важнейшем направлении государственной деятельности.