Искусство и наука танцевально-двигательной терапии. Жизнь как танец

В данной главе мы будем обсуждать теоретическую модель эмотивного моторного поведения человеческого Я, которую я назвала эмоторикой. Термин описывает эмотивные способы выражения при помощи моторных средств. Бинарная модель эмоторики также является методом организации сложной информации о прошлом и настоящем движущегося человека, о неразрешенных трудностях, выраженных в телесных, пространственных и временны́х показателях в специальной системе координат.

Мой интерес к систематическому изучению анализа движений начался с занятий у Ноя Эшколя (в период с 1956 по 1960 год) и прочтения пособия по системе Эшколя-Уочман «Способы записи движений» (Movement Notation, 1958). Однако потом я пошла другим путем, поскольку система Эшколя-Уочман не принимала в расчет связи между движениями и эмоциями.

Модель «эмоторикс» постепенно разрабатывалась и совершенствовалась, подкрепляемая практикой двигательной терапии и исследованиями в других областях, таких как танцевально-двигательная терапия, изучение структур и механизмов моторной системы, наблюдение за детьми, исследования мозга, психоаналитические теории развития, лингвистические исследования.

Эмоторикс – это теоретическая модель, утверждающая первостепенную роль эмотивного движения в здоровом психофизическом функционировании и развитии. Парадигматическая модель здорового функционирования может стать необходимой базой для изучения патологических факторов индивидуального поведения. В качестве инструмента диагностики она предоставляет терапевту ценную информацию, основанную на непосредственных наблюдениях в режиме реального времени. Эмоторикс – это интегративная модель, описывающая взаимосвязь эмоций, движений, тела и души. Мы будем использовать сочетания «эмотивное движение», «эмотивное поведение» и «эмотивное выражение» как взаимозаменяемые производные, описывающие психофизические процессы и связь души (психики/сознания) с телом. Термин «эмоторика»[64] показался мне наиболее ясным для передачи значения взаимообусловленности эмотивного и моторного опыта.

Основные цели нашей работы:

• сформулировать пробную модель функционирования эмотивного движения в рамках психофизической динамики поведения и развития человека;

• разработать базовые парадигматические шкалы для оценки того, как биологические потенциалы раскрываются в поведении индивида в реальном времени и пространстве;

• разработать парадигматические шкалы и инструменты диагностики для анализа эмоторных поведенческих текстов.

I. Вместо более часто употребляемого термина «психомоторный» я буду использовать термин «эмоторный», подчеркивая роль эмоций в моторном поведении.

II. Вместо понятия «аффект» я буду использовать термин «эмоция», чтобы подчеркнуть скоротечность и текучесть эмоционального переживания. Такой подход согласуется с формулировкой Дамасио: «Эмоция – это беспокойство, поток, переход, зачастую выражаемый в телесном смятении. Параллельный набор команд приводит к тому, что сами структуры мозга, отвечающие за создание образов и внимание, начинают меняться. В результате некоторые области коры больших полушарий проявляют меньшую активность, другие же, наоборот, активизируются» (Damasio, 2003, p. 64).

III. В соответствии с парадигмой эмоторики психофизическая диагностика не должна целиком и полностью опираться на руководство DSM. Акцент делается не на конкретных индивидуальных симптомах, а на универсальных механизмах взаимосвязи тела – души – движения и их потенциала для развития индивида.

Часть первая: предпосылки психомоторного метода эмоторики

Тело – душа – эмоция – движение

Телесные формы выражения и абстрактный вербальный язык родились в одном и том же человеческом мозге. Тело, душа и движение взаимосвязаны внутри нашего Я. Они подпитывают друг друга: моторная активность направляется абстрактными понятиями, в то время как абстрактное мышление извлекает пространственно-временны́е схемы из физических отношений тела с окружающим пространством. Анализ некоторых аспектов эмоторного поведения можно проводить, находя параллели в функционировании языка. В обоих случаях имеются отдельные строительные блоки (слова и движения соответственно), набор которых ограничен, но число комбинаций их модуляций – практически бесконечно. Однако есть одно значимое различие: те или иные телесные проявления видны глазу наблюдателя, чего не скажешь об абстрактных понятиях. Это обстоятельство укрепляет нас в уверенности в возможности терапевтической эмпатии и адекватных интерпретаций.

Универсальность тела и физического пространства как объективная база для диагностического измерения человеческого поведения

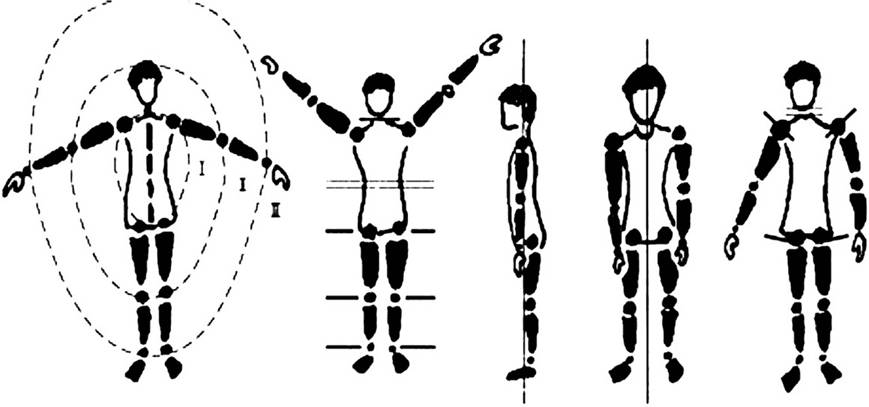

Анатомическая структура скелетной и мышечной системы содержит в себе двоякий потенциал – как для «запуска», так и для блокировки движения. Совместная артикуляция и система агонистических и антагонистических движений содержат в себе потенциал для сложных координированных движений (рисунок 15.1). Однако они же чреваты фрагментацией и разобщенностью частей тела. Например, такие «провалы» развиваются, когда человек систематически не задействует определенные части своего тела. В наиболее тяжелых случаях результатом может стать хроническая боль и даже деформация образа собственного тела. Подобные процессы часто коррелируют и с психическими диссоциативными расстройствами.

Человеческая моторика существует внутри сложной сети гравитационных сил. Мы не можем наблюдать эти силы непосредственно. Однако их существование выявляется опосредованно – в контурах видимого тела, пространственной ориентации и привычных движениях (рисунок 15.2).

Физическая гравитации (сила тяжести) – это скрытый фактор, придающий форму нашему движущемуся телу. Моторная активность всегда привязана к силе тяготения, которая действует вниз по вертикальной оси. Сама ось гравитации не видна, но наши движения и позы помогают ее выявить. Можно сделать вывод, что движения вверх, то есть те движения, что производятся против силы гравитации, задействуют больше мышечных усилий, чем движения вниз. Тяготению вниз необходимо противопоставить соизмеримое тяготение вверх. Источниками такой силы противодействия становятся биологические импульсы, а также психологическая энергия влечений, эмоций и намерений. Термин «мотивация» я буду использовать как общий концепт, описывающий антигравитационное тяготение, то есть силу противодействия по вертикальной оси. Динамические отношения между гравитацией и мотивацией определяют эффективность моторного поведения индивида. Абсолютная ось физической гравитации, несомненно, является объективным фактором при диагностической оценке движений. Наблюдатель использует ее как ориентир при измерении задействованного количества энергии (уходящей, в первую очередь, на преодолении силы тяготения).