Искусство и наука танцевально-двигательной терапии. Жизнь как танец

Регулятивные модификаторы связаны с организацией и регуляцией тела, способностями к обучению и качеством внимания. В общем и целом эти модификаторы отражают уровень эмоторного функционирования (первичного, вторичного и высшего – об этом ниже).

Парадигматические типы эмоторных циклов

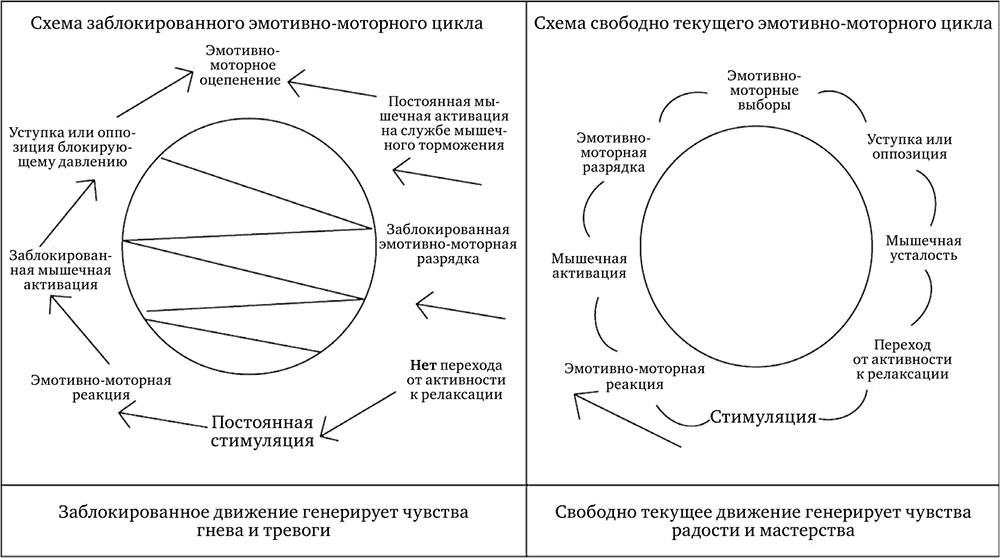

Влечения, эмоции и мотивация создают ритмы активации/релаксации. Парадигматически можно выделить два типа таких циклов: свободно текущие эмоторные циклы и заблокированные эмоторные циклы.

Активация мышц является богатым источником приятных ощущений. В свободно текущих циклах нейронное эмоторное возбуждение переходит в моторную активность. Дамасио описывает скоротечность эмоциональных реакций: «Характерная для всех эмоций перекличка нейронных и химических реакций изменяет на некоторое время и некоторым образом внутренние органы и мышечную и скелетную систему» (Damasio, 2003, p. 64).

Здоровый свободный эмоторный цикл характеризуется постоянными переходами от нейронного возбуждения к активному движению, которое сменяется релаксацией. Эти моторные циклы заряжают энергией все тело и поднимают самооценку.

В циклах этого типа переход от нейронного возбуждения к активному эмоторному движению не осуществляется. Функциональные и экспрессивные движения производятся посредством одного и того же моторного механизма. В связи с этим происходит опасное для здоровья систематическое подавление эмотивных движений.

Систематическое подавление эмотивной моторной разрядки, особенно в ранние периоды жизни, может вылиться в формирование заблокированных эмоторных циклов. В подобных циклах поток от нейронного эмотивного возбуждения к моторной активности прерывается или же полностью блокируется. В таких условиях особые защитные паттерны, сформировавшиеся лишь на определенный период, сохраняются на постоянной основе. Все это чревато патогенными последствиями. Например, может развиться общая тревожность и другие психомоторные конфликты. Патологические циклы характеризуются блокировкой потока энергии и недифференцированными мышечными сокращениями (рисунок 15.4). В итоге жизнеспособность заменяется ригидностью и фиксацией.

Рис. 15.4. Свободно текущие, заблокированные циклы и потенциальные исходы

Уровни эмотивного движения

Моторное поведение человека формируется в течение всей жизни от первичных к высшим уровням регуляции и координации. Дамасио пишет об этом: «Первичные эмоции (то есть врожденные, в духе теории Джеймса) зависят от организации лимбической системы. Однако с помощью механизма первичных эмоций невозможно описать весь спектр эмоциональных поведенческих моделей. Они представляют собой базовый механизм. Однако я уверен, что в рамках индивидуального развития эти базовые механизмы переходят в более сложные механизмы вторичных эмоций, которые появляются вместе с нашей способностью переживать чувства и самостоятельно формировать объекты и ситуации, с одной стороны, а с другой – остаются и первичные эмоции» (Damasio, 1994, p. 133–134).

Потенциал для пути развития от первичных к высшим паттернам дан нам как биологическая универсалия. Использование этого потенциала – личная задача каждого человека. Методы оценки движений должны учитывать зазор между теоретическим уровнем потенции (чего можно достичь в идеальной ситуации) и качеством индивидуального эмоторного поведения.

Моторная система как исполнительный орган влечений и эмоций

Каждой установке соответствует не только аффективное состояние, но и мышечный рисунок лица и тела в целом.

Таким образом, аффект есть одновременно и физиологическая модификация, и визуальное выражение (коммуникация), и субъективно переживаемый опыт.

Моторная активность – это главный способ собирать информацию, общаться и умственно организовать окружающую среду. В то же самое время она является потенциальным каналом эмотивной разрядки, поскольку именно она экстернализирует эмоции и установки в форме конкретных поз и движений. С первого дня жизни каждый моторный паттерн начинает включать различные интерактивно-эмотивные обертоны. Вот, что пишет Элейн Сигел: «Аффект является такой мощной связью между внутренним и внешним миром, он покрывает пропасть между психикой и сомой так полно, что его можно считать совершенным инструментом. Аффекты – конкретные, видимые, ощутимые, живые и передаваемые пути к единству тела и души. В своей наиболее развитой форме они становятся средством как разрядки, так и самонаблюдения. Все проблемы появляются только от неполноты и несовершенства наших аффектов» (Siegel, 1984, p. 74).

Архетипические ядерные прототипы межличностной телесной координации

Личные двигательные паттерны развиваются в мире межличностного общения (Stern, 1985). В соответствии с нашей моделью эмоторики межличностный мир младенца характеризуется двумя совершенно разными физическими отношениями:

• координация «младенец – родитель»: Я-тело в замкнутом пространстве родительской «оболочки» (рисунок 15.5);