Я на новогодних концертах, с первого класса по четвертый, всегда играл почтальона. Была у меня тройка лихих «коней», через плечо висела холщовая сумка, наполненная письмами. Конями охотно соглашались быть девчонки. Когда я был еще первоклассником, коней играли девочки из третьего класса, постарше чтоб. В середину подбирали рослую крепкую девчонку — «коренника», по бокам ставили девчонок пониже, «пристяжных», равных между собой. Коренник держала над головой дугу — согнутую черемуховую палку, которая летом служила мне луком для стрельбы в цель. Дугу перевивали цветными бумажными лентами, подвешивали к дуге школьный звонок — почтовый колокольчик. Бумажными лентами девчонки-кони украшали свои головы так, чтобы концы лент спускались гривами. Сзади на шею коренника клал я вожжи, пропуская их под мышками, пристяжные брали коренника под руки — и тройка почтовая готова, отправляется в путь, скоро ждите писем.

На мне стираная, прочная еще, зеленая клетчатая рубаха, на мне серые, с одной всего заплатой на заду, штаны, на голове сдвинутая на сторону кепка, с левого бока свисает сумка, с правого веревочный кнут, на ногах тяжелые не по размеру рабочие ботинки. Ботинки эти долго искал я по деревне, долго выпрашивал, мне хотелось проехать вокруг елки со стуком, ни ботинок же, ни сапог своих не было, были подшитые пимы, а в пимах какой стук… Дали ботинки. На репетициях я в них не показывался, чтобы никто не знал, что они есть у меня, а на концерте обул. Здоровые, с мужичьей ноги. Кепка была старшего брата, а сумка и вожжи сохранились с прошлого концерта. Дугу мы меняли каждый год, ее сделать легко.

Концерт идет как и следует быть, школьники меняют взрослых. Я сижу в гримерной возле окна, но в открытую дверь мне видна часть сцены, елка и Дед Мороз, он рассказывает что-то смешное зрителям — слышно, как заливаются в зале. Кони мои тут же, в гримерной, устали ждать. Они поглядывают на меня — скоро ли выезд? Осматривают еще раз свои наряды.

— Приготовься, — говорит учительница, и я начинаю запрягать коней, ставлю тройку в дверях, прихорашиваюсь и сам, поправляя кепку, сумку, кнут.

— Поше-ол, — кивает учительница и машет резко сложенной программой.

— Но-но-о! — кричу я перехваченным от волнения голосом, а тройка, красиво и слаженно выбрасывая ноги, вылетает на сцену.

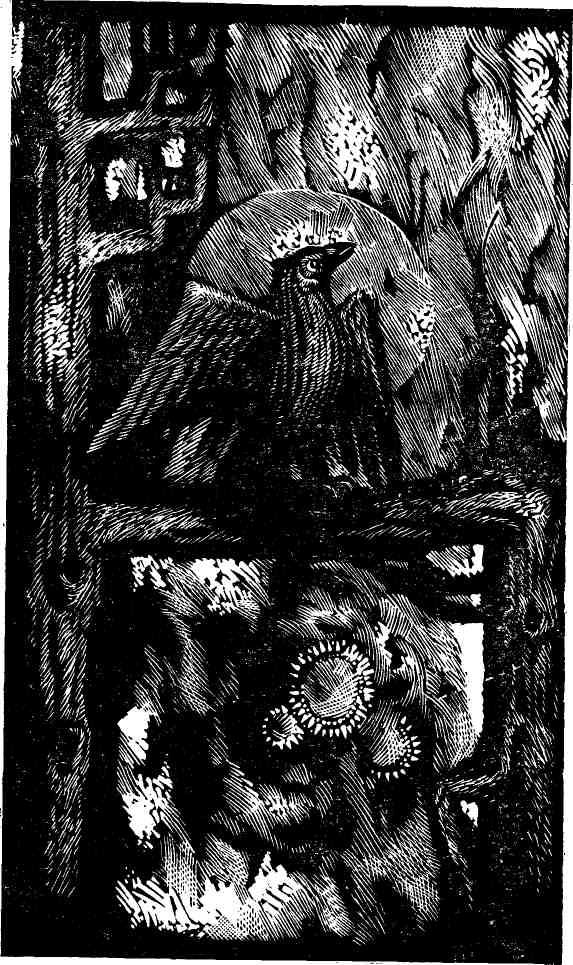

Звенит под черемуховой дугой колокольчик, неслышно опускаются на пол ноги коней, а позади, забрав в правую горсть вожжи, левой рукой придерживая сумку, отклоняясь назад, топая как можно громче, не видя перед собой света белого, несусь я. Тройка обегает по сцене вокруг елки плавный круг, второй — так делаем всякий раз, чтоб зрители смогли оценить нас.

— Тпр-у-у! — ору я и так натягиваю вожжи, что коренник начинает пятиться ко мне. — Стой, окаянные! Кнута на вас нет! Стой, кому говорят!

Я знаю, что за эти слова попадет после от учительницы, но в данные минуты мне все равно. Тройка, перебирая ногами, стоит у края сцены, зрители смотрят на тройку, на почтальона. Я перевожу дух, во рту сухо.

— Никак почта приехала? — говорит, идя навстречу, Дед Мороз. — Здравствуй, здравствуй, молодец! Давненько тебя не видно. Небось письма привез. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, что у тебя в сумке. Целый год ждали писем, целый год. Надо бы почаще приезжать. Открывай сумку, показывай…

Я открываю сумку, беру, сколько захватит рука, письма и подаю Деду Морозу. Писем в сумке много, и я выезжаю несколько раз в течение концерта, занимая паузы, давая другим артистам передохнуть, собраться с силами. Письмо — обычные тетрадные листки, свернутые треугольником. Их пишем мы, ребятишки, пишут взрослые. Письма в основном адресованы тем, кто сидит в зале, не принимая участия в самодеятельности. В письмах, кроме обязательных новогодних поздравлений, содержатся просьбы-пожелания выйти на сцену и исполнить что-нибудь. Спеть, сплясать, прочесть стихи. Редко, даже пожилые, отказываются выполнить просьбы — так уж принято. Выходили, начинали исполнять. Смеху тут было. Хохотали все — и артисты, и зрители. Дед Мороз оделял их подарками. Его самого просили и спеть, и поплясать. Дед Мороз читал стихи, танцевал вальс со Снегурочкой… А уж программа подходит к концу, объявляют последний номер. Вот учительница выходит на сцену и говорит, что концерт окончен. Еще раз поздравляет с пожеланиями самого лучшего, еще раз благодарит, что пришли на концерт. Зрители минуту-другую сидят, глядят на сцену, неспешно встают, переговариваясь, надевая платки, шали, идут к выходу. Остается молодежь, остаемся и мы, школьники. Учительница собирает нас на сцене, берет список, выкликает каждого ученика по фамилии, а Дед Мороз, открыв мешок, выдает подарки — кульки с пряниками и конфетами. Подарки мы ждем от праздника к празднику, без них праздник не полон, нет такой радости…

Уже поздний вечер, мы расходились по домам. На дворе морозец, тихо. Полная луна висит над Жирновкой нашей, сугробы голубовато светятся. Хорошо видны избы, бани, дворы, деревья в палисадниках, заснеженные речные берега. Далеко слышен скрип снега под ногами по улицам и переулкам, слышен разговор и смех, восклицания — это обсуждают наш концерт.

Мы расходимся, а девки и парни, с ними учительница, остаются в школе, они станут встречать возле елки Новый год. Елка еще долго будет стоять в школе на сцене, до старого Нового года, пока не пожелтеет и не осыплется совсем. Вечерами, после уроков, кто занимается во вторую смену, — играют под ней. А потом мы снимем с елки игрушки, вынесем ее на улицу и поставим в сугроб, за школой. Кто-то из взрослых незаметно унесет елку, изрубит на дрова. И мы скоро забудем о ней, потому что подойдут другие праздники.

ГЛУБИНКА

Среди ночи, сунув ноги в женины калоши, стоявшие возле двери, набросив на плечи брезентовый дождевик с капюшоном, Тимофей Гаврилович дважды выходил на крыльцо послушать, не гудит ли трактор, посланный днем на центральную усадьбу за тесом, но тихо было, темно и глухо, только сеял-шуршал мелкий холодный дождик, прибавляя и без того грязи, и утихать, чувствовалось, не собирался.

Раньше, когда жива была деревня, проснись в самый глубокий час ночи, выйди на улицу, будь любое время года, все равно уловишь какие-то звуки: собака взлает, еще что-нибудь. У некоторых над крыльцом лампочки висели, освещая часть ограды; глянешь, — и спокойнее станет: люди кругом. Но теперь осталось от деревни три жилых двора, все в разных концах, и собак не было в тех дворах. Будто ни единой живой души окрест. Да еще дождь.

Докурив, ежась от сырости, Тимофей Гаврилович вернулся в избу, снял калоши, повесил на вешалку дождевик, босой, стараясь мягче ступать по половицам, чтобы не потревожить спавшую в горнице жену, шагнул к ходикам, висевшим в простенке меж слепых от дождя окон, подался лицом к часам, всматриваясь в циферблат: только-только на пятый час поползли стрелки. Зная, что не уснуть уже ему, Тимофей Гаврилович лег опять на скрипнувшую деревянную кровать, лег на спину, подложив повыше подушку, накрылся одеялом да так и лежал в мыслях, пока не настала пора дня. Прислушался чуть, повернув голову к горничным дверям, — старуха дышала ровно, спала. Хворала она последние дни, поздно засыпала, жалуясь, и вчера уснула в двенадцатом часу. Давно уже спали они всяк себе: старуха в горнице, Тимофей Гаврилович в передней, но перед сном он непременно приходил к жене, садился на край кровати — поговорить. Поговорят, повздыхают, тогда и в постели. Или жена посидит на его кровати, если он раньше лег.

Вечером Тимофей Гаврилович до полуночи ожидал трактор, чтобы выйти, встретить, помочь при нужде. Да хоть и не нужна помощь, просто выйти навстречу, слово сказать — и то человеку будет легче после трудной дороги. Но трактора не было. Тимофей Гаврилович так и уснул в брюках и пиджаке поверх одеяла.

Тракторист Витька Сысоев, год назад вернувшийся из армии парень, на тележке, прицепленной к «Беларуси», попутно обязан был захватить с центральной усадьбы на третью ферму почту, кинобанки, хлеб и товар для магазина. Но Тимофею Гавриловичу важен был тес, еще важнее — деталь для гусеничного трактора: трактор недвижно стоял возле Витькиного двора, а должен быть занят в работе. Ни тесу, ни товару сельповскому, тем более кинобанкам, ничего не сделается в дороге; главный груз, за который особо беспокоился Тимофей Гаврилович, было стекло — ящики стекла, крайне нужного для телятника. Забуксует не раз, начнет рвать-дергать тележку, побьет стекло, стекли тогда рамы кусками, выгадывай. Поставил ли Витька ящик в тележке, плашмя ли положил? Догадался бы закрепить, чтоб не подбрасывало.