Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами

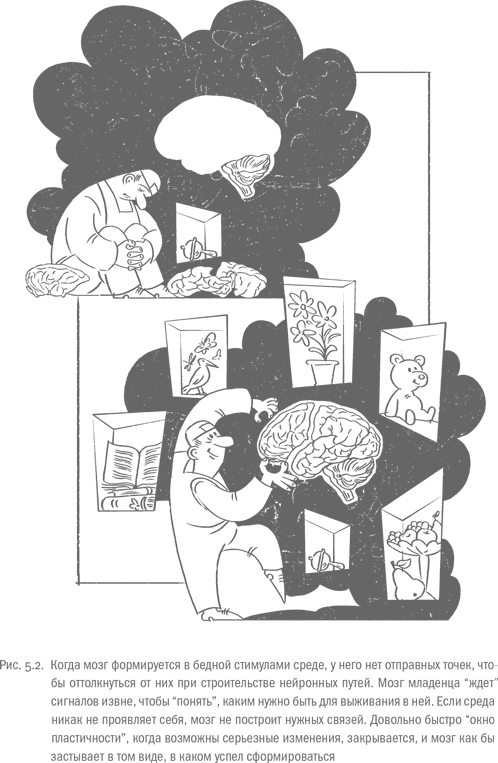

Руководствуясь направляющими указаниями, получаемыми в критические периоды, мозг буквально в режиме онлайн прокладывает новые связи в нужной зоне. Разумеется, окружающая среда не посылает нам инструкций: из нее поступают стимулы, и мозг меняет свою архитектуру так, чтобы максимально адекватно отреагировать на них. Чем чаще встречаются однотипные стимулы, тем мощнее будут нейронные конструкции, возникшие как реакция на них. Если света нет или недостаточно, в зрительной коре не образуются структуры, необходимые для обработки сигналов от глаз. Если человек никогда не слышал звука "р", мозг не научится отличать его от "л". И так далее. На уровне структуры мозга это означает, что в нужной зоне не возникают новые связи, а те, что были, постепенно уничтожаются – происходит так называемый прунинг. Многочисленные опыты показали, что у животных, которые росли в бедной стимулами среде, формируется заметно меньше связей между нейронами, и они выглядят "неправильно" [7]. Иначе располагаются и глиальные клетки – своеобразные завхозы, отвечающие за снабжение нейронов питательными веществами (хотя в последнее время получено много данных, указывающих, что роль глии сильно недооценена, и это не завхоз, а полноценный участник когнитивных процессов). Толщина коры, метаболизм и скорость синтеза нейромедиаторов, даже работа генов – все эти параметры очень сильно разнятся у животных, которые росли в обогащенной и обедненной стимулами среде [8].

Поведение крыс, которые провели детство в пустых клетках, и крыс, живших в роскоши многоэтажных лабиринтов, укромных норок и темных переходов, тоже отличается. Животные, выросшие в бедной стимулами среде, боятся исследовать новое и предпочитают отсиживаться в хорошо изученном укрытии. Одно из первых научно обоснованных свидетельств, что среда, в которой растут звери, влияет на их характер и поведение, случайно получил известный канадский нейрофизиолог Дональд Хебб. Ученый занимался нейронами, и во многом именно благодаря его работам стало понятно, что делают эти клетки и насколько они важны для обучения. В 1947 году Хебб забрал из лаборатории домой несколько крысят – его детям захотелось иметь питомцев. Либеральный отец разрешал животным свободно бегать по дому и исследовать все закоулки. Через несколько месяцев Хебб решил проверить, отличаются ли грызуны, выросшие у него дома, от тех, что остались в университетском виварии. Он принес домашних крыс на работу, и оказалось, что они гораздо лучше лабораторных животных справляются со стандартными тестами, оценивающими умственные возможности грызунов. Более того, интеллектуальное превосходство "домашних" зверей сохранилось на всю жизнь [9]. Позже эти результаты были многократно повторены во всевозможных опытах – например, российско-грузинский этолог Ясон Бадридзе показал, что волчата, взрослевшие в обедненной среде, не способны делать главное дело волка, т. е. охотиться. Но если родившихся в неволе хищников выращивали в просторных вольерах, перекрытых ширмами, стволами деревьев, большими валунами и так далее, они охотились не хуже диких сородичей [10]. Итоги опытов с различными животными доказывают: детство в обогащенной среде улучшает когнитивные способности. А вот у зверей, которые выросли в бедной стимулами обстановке, мозг вырастает инвалидом, не приспособленным нормально реагировать на раздражители, с которыми они не сталкивались в раннем возрасте.

Тяжелое детство способно радикально – и навсегда – изменить мозг

На людях такие интересные опыты провести нельзя, но некоторые наблюдения указывают, что на развитие мозга Homo sapiens среда тоже влияет очень существенно. И если внешних стимулов недостаточно, ребенок вырастет ментально неполноценным. Крайняя степень такого расстройства называется госпитализмом. Впервые этот феномен был описан в конце XIX века, когда в Европе появилось много специализированных детских больниц. Благотворители, жертвовавшие деньги на их строительство, рассчитывали, что такие учреждения помогут уменьшить детскую смертность, которая в те времена была очень высокой. Например, во Франции и Голландии в 1890 году до пяти лет доживали 75 малышей из 100, в Швеции – 8236. Для сравнения, сегодня в большинстве развитых стран смертность детей до пяти лет не превышает 1 %.

Но довольно быстро работавшие в новых больницах врачи стали замечать, что детям, которые долго лечились в стационаре, становилось не лучше, а хуже. Даже выздоровевшие малыши, которых почему-либо не забирали домой, вдруг начинали терять вес, причем чем младше был ребенок, тем быстрее он худел. "Начавшаяся потеря веса, которая не связана с изначальным заболеванием, должна быть сигналом к тому, чтобы ребенка немедленно забирали из больницы. Если этот процесс заходит дальше определенной черты, никакая смена обстановки или еды уже не спасут младенца", – предупреждал коллег об опасности врач Генри Чопин в одном из выпусков журнала Archives of Pediatrics. В том же журнале в 1897 году появилась статья с первым подробным описанием загадочной напасти. Автор Флойд Крендал предложил называть недуг госпитализмом и заключил, что дети умирают из-за нехватки care, fare and air, т. е. гигиены, полноценного питания и свежего воздуха. По мнению ученого, главной в этой тройке был свежий воздух, а о недостатке человеческого тепла, которое не могли дать замотанные нянечки и врачи, он упомянул вскользь [11].

Истинные причины госпитализма выяснил в 1940-е годы австрийский психиатр Рене Шпиц. Он одним из первых использовал в работе обычный сегодня прием, когда исследователь в течение долгого времени наблюдает как за больными, так и за здоровыми детьми. Шпиц детально описал все симптомы расстройства и показал, что потеря веса – далеко не главный из них. В первую очередь госпитализм проявляется нарушениями в эмоциональной и психической сфере: долго лежавшие в больнице маленькие дети становились апатичными, грустили, переставали адекватно реагировать на внешние раздражители, развивались намного медленнее, чем положено. Если мать забирала ребенка домой через три-пять месяцев, состояние малыша довольно быстро восстанавливалось до нормы. Но дети, которые оставались в больнице дольше этого срока, уже никогда не выправлялись.

В 1945 году Шпиц наблюдал за детьми в сиротских приютах и обнаружил, что там госпитализм и вовсе обычное явление. Ученый заключил, что необратимые нарушения в развитии – следствие того, что дети надолго лишаются человека, который любит их, и которого любят они. Если в приюте была нянечка, врач или еще кто-то, кто постоянно ухаживал за ребенком, обнимал его и просто заботился, малыш вырастал без отставаний. Проявления госпитализма были особенно тяжелыми, если без матери или другого любящего взрослого, который постоянно находился бы рядом, оказывался малыш до года. Чем старше был ребенок, тем меньше последствий несла для него длительная разлука с матерью. Как полагают ученые, у подросших детей травмирующая ситуация "ложится" на уже сформированный мозг, поэтому он лучше или хуже, но справляется с ней. Мозг малышей еще не созрел, и если он не получает правильных стимулов извне, то формируется нездоровым [12].

Мозг, который не совсем верно сформировал те или иные области – то ли из-за того, что недополучил "правильных" сигналов, то ли из-за обилия "неправильных", будет неадекватно реагировать на новые стимулы. Обстановка, в которой развиваются малыши в первые годы жизни, очень сильно влияет на то, как они будут "отрабатывать" невзгоды и радости, став взрослыми. Эта мысль идет вразрез с устоявшимися представлениями о том, какие закономерности управляют развитием личности. Еще совсем недавно многие паттерны поведения ребенка считали исключительно привычкой – мол, он с детства видел, что его родители делают именно так, и просто не знает, что можно поступать иначе. Идея, что условия, в которых ребенок рос в раннем детстве, влияют на то, как формируется его мозг, сразу усложняет ситуацию: выходит, у детей, которые воспитывались в разных условиях, мозг физически устроен немного неодинаково. И их поведение во многом определяется не привычкой или незнанием, а структурой мозгового "железа" – поэтому так сложно переучить неусидчивого малыша и сделать так, чтобы он стал примерным. Родители объясняют плохое поведение отпрысков тем, что учителя недостаточно стараются, учителя обвиняют родителей, что те слишком балуют детей дома, но все уверены: ситуацию можно исправить, нужно лишь правильно убеждать и воспитывать ребенка. При этом ни родители, ни учителя не пытаются "переучивать" старый процессор, надеясь, что он вдруг заработает быстрее.

Соблазнительно предположить, что, чем впустую переучивать уже подрощенных детей, можно попытаться заставить мозг развиваться в нужную сторону при помощи неких правильных воздействий в раннем детстве. Например, поспособствовать, чтобы он нарастил как можно больше связей между префронтальной корой и разными компонентами системы поощрения: миндалиной, прилежащим ядром и другими. Ребенок с таким образцово сформированным мозгом будет легко удерживаться от сиюминутных удовольствий, если они мешают добиваться долгосрочных целей. Гипотеза выглядит многообещающей, но у нее есть существенный недостаток: пока ученые слишком мало знают, что за механизмы управляют развитием мозга в раннем детстве. Соответственно, они не могут сказать, каким должно быть "правильное" воздействие. Ниже я попробую собрать все, что сегодня известно о процессах и факторах, способных влиять на формирование силы воли уже после рождения. И начну с очевидного – с родителей.

Поведение родителей

Поведение родителей может улучшить или ухудшить самоконтроль, причем навсегда

Тезис, что мама и папа – главные люди в жизни любого человека, не нов. Исследования показывают, что особенности взаимодействия ребенка с родителями в раннем детстве в буквальном смысле сказываются на устройстве мозга. У детенышей обезьян, которых слишком рано разлучили с матерью и выращивали в одиночестве, формируется аномально малое количество связей между полушариями и иначе развивается префронтальная кора – как вы помните, именно в ней "прячется" сила воли. Различные аномалии в архитектуре мозга появляются и у крысят, которых преждевременно отняли от матери [13].

Собрать достаточно данных об анатомических изменениях в мозгу детей, выросших в неблагоприятных условиях, до недавнего времени было в принципе невозможно. Даже при помощи современных неинвазивных методов исследования получить четкую картину, как мозг младенцев меняется в критические периоды и какие факторы влияют на этот процесс, по-прежнему сложно. Хотя бы потому, что без наркоза и жесткой фиксации младенца невозможно заставить неподвижно лежать в томографе по полчаса и дольше. Можно, конечно, исследовать малышей, когда они спят, и в отдельных работах сделано именно так. Но дети, способные спать в грохочущем томографе, – редкое явление, и большой вопрос, можно ли считать мозг таких малышей среднестатистическим. Поэтому исследователям приходится по старинке наблюдать за детьми в "естественной среде обитания" и вытаскивать закономерности из большого количества разрозненных данных. И, увы, пока эти данные не получается трактовать однозначно: генетика и внешние факторы, например неправильное воспитание, слишком тесно переплетены.

Отделить влияние родителей от генетических предпосылок очень сложно

В 2005 году два известных специалиста по самоконтролю, Джон Райт и Кевин Бивер, попытались отделить наследственные факторы от внешних и ответить на вопрос, влияет ли стиль воспитания в раннем младенчестве на развитие самоконтроля – даже свою статью они назвали именно так. Ученые анализировали данные о 1000 детей из долгосрочного эксперимента ECLS-K (Early Childhood Longitudinal Study, Kindergarten Class – длительное исследование детей с раннего возраста до окончания детского сада). За время исследования авторы несколько раз проверяли, насколько хорошо дети справляются со своими порывами и способны ли они сосредоточиться на какой-нибудь задаче. Для этого ученые использовали специально разработанные опросники для родителей и воспитателей. Кроме того, Райт и Бивер оценили обстановку в семье каждого ребенка: папам и мамам вручили длиннющие списки вопросов, и из полученных ответов исследователи примерно понимали, каков стиль воспитания в семье, много ли внимания родители уделяют детям, насколько они эмоционально близки с ребенком. В общем, стандартная процедура сбора информации, которая стоит за любым сколько-нибудь серьезным исследованием. Хитрость Райта и Бивера была в том, что они включили в исследование большое количество близнецов. Применяя сложные статистические методы анализа, специалисты учли генетическую компоненту, которая обычно в такого рода исследованиях выпадает. В результате эффекты, которые объясняются родством участников, – скажем, похожее поведение, – приписывают влиянию внешних факторов, например воспитанию. Чтобы наглядно показать, насколько важно учитывать общую наследственность, Бивер и Райт составили две сводные таблицы: одна рассчитывалась по стандартной схеме анализа, т. е. без учета родства, вторая – по усложненной схеме, его включавшей.

Что получилось в итоге, лучше всего описали сами авторы в статье. "Целью нашего исследования было ответить на один-единственный вопрос: влияет ли стиль родительского воспитания на развитие самоконтроля? На первый взгляд, это достаточно простой вопрос, на который можно ответить эмпирически. Однако у эмпирических исследований есть одна неприятная черта: они выявляют всевозможные сложности, которые запрятаны даже в самых простых вопросах. Именно так и произошло в нашем случае". Анализ по стандартной схеме показал, что родительские привычки влияют на силу воли малышей. Особенно важным было поведение матери. Если она вела себя отчужденно и оба родителя в целом не сильно утруждали себя заботами о ребенке, такой малыш плохо сдерживал сиюминутные желания и не мог бороться с искушениями. Но стоило включить в схему анализа генетическую компоненту, как обнаруженные закономерности испарялись. Это означает, что равнодушие матери и низкий самоконтроль ребенка не являются следствием и причиной. Они могут быть никак не связаны между собой или, что более вероятно, являться разными проявлениями одного и того же фактора. Например, в данном случае – "неудачных" вариантов генов, которые увеличивают вероятность, что ребенок вырастет безвольным, а мать будет лишена эмпатии.

Кроме того, оказалось, что результаты исследования выглядят совершенно по-разному, если учитывать ответы родителей и воспитателей – напомню, и те и другие оценивали степень самоконтроля ребенка, заполняя специальные опросники. Когда Бивер и Райт использовали ответы воспитателей, они получали, что поведение отца и матери не играет никакой роли. Если же ученые брали родительские опросники, в итоговых результатах проявлялась четкая связь между их привычками и силой воли малыша. Столь радикальное расхождение исследователи объясняют тем, что воспитатели и родители видят детей в очень разных условиях. В саду, а позже в школе дети вынужденно проявляют больше сдержанности и сосредоточенности, чем дома. Как ни крути, там нужно выполнять задания педагогов и постоянно взаимодействовать с большим количеством других людей, которые особенно не склонны терпеть бесконечные капризы [14]. Так что понять, каков же "истинный" уровень самоконтроля у ребенка – если он в принципе есть, – с помощью подобных тестов невозможно. Наконец, все такие исследования не отвечают на вопрос, что есть следствие, а что причина. Скажем, отчуждение матери может быть не причиной нетерпеливости ребенка, а реакцией на нее. Например, если малыш бесконечно капризничает и не в состоянии хотя бы пару минут побыть один, оглашая весь дом дикими воплями, когда мама отлучается в туалет (родители беспокойных детей поймут, о чем я говорю). Здесь проявляется то самое реактивное взаимодействие генов и среды, которое мы обсуждали выше.

Противоречивые результаты исследований не означают, что папа и мама никак не влияют на силу воли своих детей. Они означают, что это влияние намного сложнее, чем было принято думать, и, кроме того, опосредуется через генотип родителей и ребенка. Мальчик с одним вариантом генов не пострадает от агрессивного поведения отца, а его брат с иным набором аллелей в тех же условиях сам очень рано начнет проявлять агрессию. И наоборот: эффект от изначально "неблагоприятных" генетических вариантов может нивелироваться благодаря правильному поведению матери, а другой вариант проявится во всю мощь, невзирая ни на какие усилия со стороны родителей. Более того, если в семье растут не однояйцевые близнецы, одно и то же поведение папы и мамы может привести к совершенно непохожим результатам. Другими словами, из-за сложных отношений GxE невозможно сделать надежный прогноз, как особенности родителей повлияют на самоконтроль конкретных детей. Сила воли определяется разными механизмами, и даже если один из них работает не очень, остальные могут компенсировать неполадку. Родительское поведение способно усилить или ослабить проявления таких поломок, но однозначно заявлять, что какой-то стиль воспитания непременно даст на выходе безвольного ребенка, нельзя. Впрочем, похоже, что до какой-то степени улучшить самоконтроль почти любого ребенка родители могут – хотя при удачном наборе "генов самоконтроля" результаты, скорее всего, будут более убедительными. В главе 6 мы поговорим об возможных способах сделать это.

Доход семьи