В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи

Мыс Северный. Полярники пробивают шурф в вечной мерзлоте, который потом будет использоваться как естественный холодильник

Всем сотрудникам станции в ближайшее время предстояли очень непростые испытания.

«Лодырь» спасает почти сто человек

В восточной части Ледовитого океана навигация 1933 г. была относительно оживленной. В конце 20-х годов прошлого века на Чукотском полуострове и в бассейне Колымы были открыты месторождения ценных полезных ископаемых (олова, меди, угля) и огромные запасы золота. 13 ноября 1931 г. постановлением № 516 Совета труда и обороны «с целью разработки недр, с добычей и обработкой всех полезных ископаемых» в районе Колымы был создан трест «Дальстрой». В начале 1930-х годов территория активно осваивается и колонизируется, на побережье строятся порты. Для тех мест это времена не только Дикого Запада, но и «золотой лихорадки», однако участвуют в ней не вольные золотоискатели, а ссыльнопоселенцы и заключенные колымских лагерей, или, как их иногда деликатно именовали в документах, «строители Дальстроя», «пассажиры Дальстроя». В 1932 г. в устье реки Колымы, в бухте Амбарчик, началось создание морского порта. Строители из первой посланной партии пережили тяжелейшую рабочую зимовку, осложненную недостатком продовольствия и цингой. В летнюю навигацию тех, кто выжил, должны были забрать три парохода колымского рейса – «Анадырь», «Хабаровск» и «Север». Но они не успели. «Пассажиров» взяли на борт под самый конец навигации, и на обратном пути весь караван вмерз в лед у мыса Биллингса, в 220 км западнее мыса Северный.

«Пассажиры», в том числе женщины и дети, были истощены, многие больны. В отличие от экспедиции Шмидта, у них не было в достаточном количестве продовольствия и зимней одежды, и в короткое время голод, холод и цинга грозили убить большую часть «пассажиров». Умирать они начали еще в дороге, первая смерть на судах колымского рейса произошла 22 августа – пассажир скончался от цинги. Вторым, 30 августа, от воспаления легких и ангины умер мальчик. В тот же день скончалась женщина – как было отмечено в документах, «от уремии и беременности». В общем, понятно, что такой кучный мор был вызван истощением.

«Челюскин» прошел мимо «Анадыря», «Хабаровска» и «Севера» 13 сентября. Геодезист Я. Гаккель отметил, что корабли стояли у мыса Аачим и перегружали уголь. В тот момент суда еще могли двигаться, но все они оказались запертыми во льдах через считаные дни: «Челюскин» застрял 23-го, а командир колымского рейса Сергиевский сообщает о начавшейся зимовке еще раньше, 21 сентября. Но если на «Челюскине» поначалу все благополучно, то Сергиевский рапортует о больных, у него их «42 лежачих и 92 ходячих». Лечить их нечем, хуже того, нет и продовольствия для зимовки. Спасти людей может только срочная эвакуация хотя бы части пассажиров.

Осенью 1933 г. эвакуировать их можно было только одним способом: вывезти на раздолбанном, полуживом «Н-4», и сделать это мог только один человек – пилот Федор Куканов. Ну, может быть, и не один, а вместе с коллегами: механиками Аникиным и Куквой, но управлял самолетом только он, на нем лежала основная ответственность. И все, больше никаких вариантов на многие-многие сотни километров. В Уэлене – а это более 500 км к востоку от Северного и свыше 700 км от пароходов – потенциально есть еще два маломощных двухместных У-2 с открытыми кабинами, завезенных пароходом в августе, но они до сих пор стоят разобранными после транспортировки.

Команды застрявших пароходов подготовили ледовый аэродром в 2 км от кораблей. Первый спасательный рейс к мысу Биллингса Куканов совершает 13 октября 1933 г. Самолет к тому времени был переставлен с поплавков на лыжи. В первом же рейсе произошла авария при посадке. Цитата из раздела о летных происшествиях годового отчета летной службы ГУСМП:

Но выбора нет, лететь все равно надо. Посадив в самолет тяжелобольных и женщин с детьми, Куканов пытается взлететь, но перегруженный самолет не может оторваться от земли. У пилота нет права на ошибку, любая авария поставит десятки людей на грань выживания. Два раза он гоняет самолет по снежному аэродрому, и только с третьей попытки ему удается взлететь.

На мысе Северный самолет уже ждут. Местные жители на собачьих упряжках перевозят лежачих больных от аэродрома в поселок полярной станции.

В следующие четыре дня Куканов делает к терпящим бедствие пароходам еще несколько рейсов, до 17 октября он вывозит на мыс Северный 67 человек.

В середине октября 1933 г. опасность ситуации начинают осознавать в самых высоких начальственных сферах. В восточном секторе Арктики зимуют во льдах множество судов, знаменитый «Челюскин» дрейфует посреди океана, на побережье стоят полярные станции, а связывают все эти объекты лишь один самолет сомнительного технического состояния и один летчик? А если что случится?

Во Владивостоке для отправки на Чукотку у гражданского флота забирают два самолета АНТ-4 и грузят их на пароход «Сергей Киров». Начальник авиации Главсевморпути Шевелев вспоминает про рапорт Анатолия Ляпидевского, написанный по совету Куканова, и срочно вызывает молодого пилота во Владивосток.

Ляпидевский:

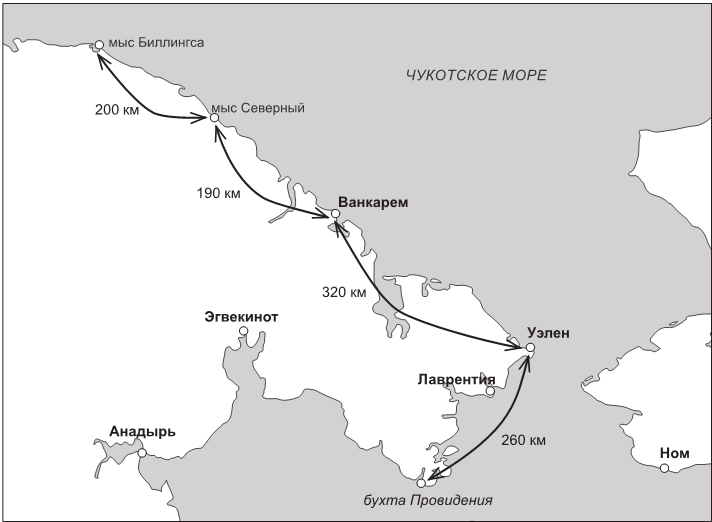

Карта побережья Чукотки с расстояниями между населенными пунктами

Это те самые «Анадырь», «Хабаровск» и «Север» с «пассажирами Дальстроя».

Ляпидевский:

Полный состав отряда: начальник летнаб Петров, пилот и политрук Конкин, пилот Ляпидевский, бортмеханики Руковский, Гераськин, Куров и Скляров, базовый механик Яровой.

От Владивостока до Петропавловска путь неблизкий. Только в начале ноября «Сергей Киров» входит в Авачинскую бухту. В Петропавловске самолеты перегружают на судно «Смоленск», назначенное госпитальной базой, и лишь 10 ноября «Смоленск» выходит в рейс в сторону Берингова пролива. Поздней осенью в северной части Тихого океана погода по большей части отвратительная, «Смоленск» пробивается через шторма в 12 баллов. К эвакуации пассажиров трех аварийных пароходов летчики и самолеты безнадежно опаздывают.