В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи

Для эвакуации людей с парохода «Ставрополь» были отправлены экипажи летчиков Виктора Галышева и Маврикия Слепнева. Запомним эти фамилии – оба впоследствии будут участвовать в спасении челюскинцев. Маврикий Слепнев в списке героев Советского Союза займет строчку под номером 5, а Виктор Галышев… скажем так, в списки Героев не попадет.

Операцию можно сравнить с челюскинской, потому что она проходила в тех же широтах, в тех же местах, примерно в такое же время года. Отличие только в том, что суда были затерты в прибрежных льдах, а не дрейфовали в море. Но самолеты действовали на огромных расстояниях от своих баз, так что в этом операции тоже схожи.

Для спасательной операции 1929 г. был отправлен ледорез «Литке» – при этом входить в зону льдов ему было строжайше запрещено. «Литке» вышел из Владивостока 7 ноября. На борту он имел два самолета «юнкерс W-33» в разобранном виде и две команды авиаторов. Одна – пилот Маврикий Слепнев и бортмеханик Фабио Фарих, вторая – пилот Виктор Галышев и бортмеханик Иоганн Эренпрейс. Кроме них, в команду входили радист Кириленко, каюр Дьячков и некоторые другие участники. Для нужд экспедиции везли два сменных авиадвигателя, винты, запасные части к моторам и самолетам, семь тонн бензина и масла.

«Литке» прибыл в бухту Провидения 23 ноября.

Интересно сравнить с 1933 г.: тогда пароход «Смоленск» с Ляпидевским на борту покинул Владивосток значительно раньше, 21 октября, но пришел в бухту Провидения почти в ту же дату – 20 ноября. Вылететь Ляпидевский смог только месяц спустя – 20 декабря. Посмотрим, что же произошло в 1929 г.

«Юнкерсы» были сгружены на лед и собраны. До места зимовки «Ставрополя» оставалось около 800 км – примерно 5–6 часов лёта. Но вылету препятствует отвратительная погода суровой арктической зимы. К тому же на одном из самолетов из-за вязкого масла почти сразу заклинивает мотор, и его приходится менять. Летчики пережидают бесконечные бураны, до одури играя в карты. Практически операция начнется двумя месяцами позже, когда позволит погода. Первым в путь к затертому пароходу отправится каюр Дьячков во главе каравана из 14 нарт, нагруженных продовольствием. Каждая нарта везла по 160 кг – итого к «Ставрополю» по снегу отправилось свыше двух тонн продуктов, часть из которых, впрочем, по пути съели собаки. В каждую упряжку входило по 10 собак – трудно даже представить такую команду. Караван отправился в путь 25 января 1930 г.

Пока летчики плыли по морю, собирали самолеты и ждали погоды, у мыса Северный произошла трагедия.

Застрявшая американская шхуна «Нанук» имела на борту груз пушнины, на ней же находился владелец судна и груза Олаф Свенсон и его дочь, Марион Свенсон, журналистка и фотограф.

Зависшая на шхуне пушнина приносила мистеру Свенсону колоссальные убытки, и в октябре он обратился в американскую авиакомпанию Alaska Airways, чтобы вывезти мех самолетами. 30 октября 1929 г. на мыс Северный прилетает на разведку первый американский самолет, ведомый пилотом Дорбандом. 31 октября там же приземляется большой цельнометаллический «гамильтон-10002», которым управляет знаменитый полярный летчик Бен Эйлсон. 1 ноября оба самолета с грузом пушнины улетают на Аляску.

Карл Бен Эйлсон

Следующий рейс должен был состояться 7 ноября, но планы сорвала погода. 10 ноября самолеты вылетают из Нома, хотя погода по-прежнему не благоприятствует. Дорбанд по пути принимает решение вернуться, Эйлсон летит в Северный. Обратным рейсом в этот раз он хотел эвакуировать больного капитана «Ставрополя» П. Миловзорова – советский и американский корабли стояли неподалеку, команды навещали друг друга, и о болезни капитана американцам было известно. Но Эйлсон до Северного не долетает, его «гамильтон» исчезает. Как потом выяснится, в условиях плохой видимости летчик допустил ошибку, самолет зацепился за снег и потерпел крушение. Американские самолеты были хорошо оснащены, у экипажей имелся большой запас продуктов, спальных мешков, Эйлсон и его бортмеханик Борланд были опытными полярниками, и поначалу оставалась надежда, что они живы. Американские летчики попытались их найти.

Исчезнувший Карл Бен Эйлсон был пилотом очень известным и даже, без преувеличения, легендарным – один из самых заслуженных американских полярных летчиков, первопроходец многих маршрутов. Он (вместе с Уилкинсом) стал первым в мире, кто пересек Ледовитый океан, перелетев из Америки в Европу (ну или почти в Европу, на Шпицберген), – этот полет состоялся в апреле 1928 г., его протяженность составила 3540 км, а продолжительность – 20 часов. В конце того полета при подходе к Шпицбергену началась пурга, пилот был вынужден сесть на небольшом островке и пять суток пережидать непогоду.

Бен Эйлсон был первым, кто летал над Антарктидой. Его имя знала вся Америка и, без преувеличения, весь мир. Президент США принимал его в Белом доме. Найти Эйлсона стало для американских пилотов делом чести. Первоначально поиски шли только на общественных началах и с помощью частных средств. Несмотря на ужасные погодные условия, два аляскинских пилота, Джо Кроссон и Гарольд Гиллам, решают отправиться в Сибирь на двух самолетах. Прилететь им удается только 21 декабря 1929 г., спустя почти полтора месяца после исчезновения Бена Эйлсона. Еще раньше команда шхуны «Нанук» предпринимает наземные поиски, но они не дают результата.

Два американских самолета, базируясь на мысе Северный, в течение месяца прочесывают окрестности, насколько позволяет погода. Безрезультатно. Все это время американская авиационная общественность, как может, пытается расширить масштабы поисков. Поступает обращение в Военный департамент в Вашингтоне. Из департамента отвечают, что у них нет самолетов, способных летать на Крайнем Севере, и что Бен Эйлсон – это единственный пилот, который может работать в таких условиях. Военные рекомендуют обратиться к Советскому Союзу, который «добился больших успехов в освоении Арктики». Госдепартамент США отказывается направить в Советский Союз официальное обращение, поскольку между странами нет дипломатических отношений. Однако сенатор Уильям Э. Борах, председатель Комитета по международным отношениям, и министр внутренних дел Рэм Лайман Уилбур посылают в Москву телеграммы с просьбой о помощи, практически в частном порядке.

В Москве эти частные телеграммы встречают с воодушевлением. Знаменитый летчик? Национальный герой Америки? Недавно встречался с президентом США? Конечно, будем искать! Хотя дипломатических отношений между странами пока еще нет, экономические связи с США имеют большое значение. Идет первая пятилетка, самое начало индустриализации, в Штатах покупаются заводы, американские инженеры монтируют их в Союзе. Товарищ Сталин понимал толк в пропаганде и агитации – и на внутреннем рынке, и на внешнем.

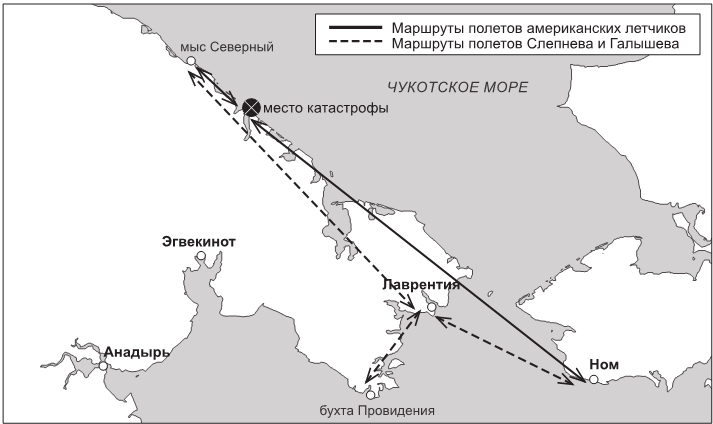

Схема маршрутов по поискам Эйлсона с декабря 1929 г. по март 1930 г.

Организацией поисков занимается Арктическая правительственная комиссия во главе с заместителем наркома по военным и морским делам СССР С. С. Каменевым. Комиссия развивает бурную деятельность – на первом этапе главным образом медийную, на страницах газет.

Первая телеграмма из Америки в Москву пришла 26 декабря. Уже на следующий день Арктическая комиссия сообщает прессе, что немедленно снаряжает спасательную экспедицию во главе с летчиком Шестаковым. Почему с ним? Прямо в тексте сообщения, переданного ТАСС, содержится намек: потому что он недавно «совершил перелет Москва – Нью-Йорк». Кого же еще посылать, неужели какого-то неизвестного летчика? При этом, как бы невзначай, Арктическая комиссия информирует, что

Шестаков, правда, находится в Москве, в 6500 км от места поисков, но комиссия считает, что он «немедленно» приступает. Ну и вместе с ним, просто помочь ему – два каких-то самолета, находящихся рядом с местом возможной аварии. «Одновременно с полетом Шестакова». Ничего себе размах операции!

Спустя несколько дней появляется информация, что поисками также займутся Б. Чухновский и М. Громов. Почему они? Потому что на тот момент это самые известные в стране летчики: Чухновский участвовал в спасении экспедиции Нобиле, а Громов – знаменитый летчик-испытатель и рекордсмен. Для организации экспедиций Чухновский выезжает в Красноярск, Громов – в Хабаровск…