Огненный перст

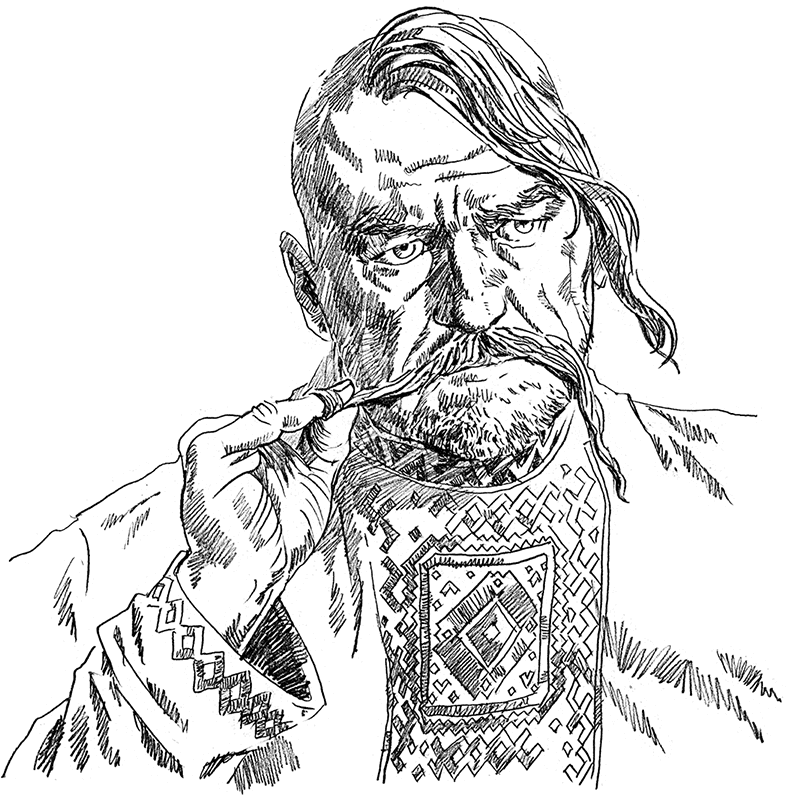

Усы у боярина были длинные, седые, а борода короткая и серая, словно шерсть на морде у матерого волка.

Просветлев лицом, Ингварь трижды перекрестился на икону Феодосия Печерского, святого покровителя свиристельского княжества.

– Слава Господу!

– Как письмо прочтешь, Бога славить передумаешь.

Правой рукой, на которой было только два пальца, большой и мизинец (прочие когда-то отхватила половецкая сабля), боярин протянул пергаментный свиток, развернутый.

Ингварь взял письмо, нисколько не удивившись, что оно уже прочитано. От Добрыни секретов нет. На нем, мудром и надежном советчике, всё держится.

Маленьким Ингварь страшился Путятича не меньше, чем отца. Уже тогда Добрыня был немолод, суров, на речи скуп. На княжича-последыша, который при двух старших братьях не имел никакой важности, даже и не глядел. Кажется, ни разу слова не сказал.

Нет, один раз было. Лет восьми Ингварь играл на псарне с новорожденными щенками. Гончая сука принесла шестерых. Смешные, слепенькие, они копошились в корзине, наползая друг на дружку. Сунешь кутенку палец – хватает беззубым ртом, думает, это титька. Мальчик смеялся. Вдруг его накрыло тенью. Это подошел Добрыня, наклонился. Внимательно поглядел – не на княжича, на щенков. Своей жуткой двухпалой рукой потыкал в одного, в другого, в третьего. Двоих оставил в корзине. Остальных сгреб лапищей и сжал. Хрустнули тонкие косточки. Сука с визгом кинулась в угол, куда боярин отшвырнул трупики. Закричал от ужаса и маленький Ингварь. Лишь тогда страшный человек посмотрел на него, сверху вниз. Сказал: «Слабым жить незачем. Тебе это надо знать». Но Ингварь знал тогда только одно: что всей душой ненавидит Добрыню. Такому волю – он бы Владимира с Бориславом, старших братьев, оставил, а Ингваря точно так же раздавил бы и в гнилую солому кинул…

Видя, что князь медлит читать письмо, боярин криво усмехнулся:

– Вижу, рад? Читай, читай…

И стал наматывать ус на сиротливо торчащий мизинец, что служило у Добрыни знаком предельной озабоченности.

Первый раз Ингварь обнаружил у боярина эту привычку два года назад, в тот черный день, когда моровая язва утром забрала отца, а вечером брата Владимира.

От горя и потрясения Ингварь утратил всякое разумение. Только молился и рыдал, совсем ослеп от слез. О том, что теперь будет, страшился даже думать.

Подошел Добрыня, яростно накручивая ус. Взял за руку, увел от смертного ложа в угол. Сурово молвил: «Впредь плакать на людях не моги. Ты теперь не княжич – князь. Надо быть сильным». От таких слов Ингварь взвыл пуще прежнего: «Не смогу я! Куда мне?» К княжению его никогда не готовили, сам он и подавно о том не помышлял. Как это – князем быть? За всю землю, за всех людей перед Господом ответ держать? «Сможешь. Придется смочь», – сказал боярин и принялся дергать ус еще неистовей. Потом тихо прибавил: «Ладно. Поплачь напоследок, пока рядом никого. Я бы тоже с тобой поплакал, да не умею. Никогда не умел… У меня в прошлую ночь жена и сыновья померли… Никого не осталось. Как у тебя». Про то, что у Добрыни в семье тоже мор, Ингварь не знал. Но плакать горше прежнего было уже некуда, поэтому, всхлипнув последний раз, умолк. «Так-то лучше, князь. Будем с тобой, как эти два перста. – Боярин показал свою искалеченную руку. – Ты сиротствовать, я бобылствовать. Не робей. Держи княжество крепко. Что тебе остается? От судьбы не сбежишь. Чего не знаешь – я научу. Как-нито сдюжим».

Вначале было очень трудно. Чуть не каждый день Ингварю приходилось сражаться со слезами, не допуская их на глаза. Добрыня всё мотал на мизинец усы. Без него Ингварь не сдюжил бы – пропал бы и свое княжение, нежданное-нежеланное, сгубил бы.

Ничего. Понемногу выправились. Повезло Ингварю с советчиком – единственное во всю жизнь везение, зато большое.

Уже зная, что хорошего не прочтет, он развернул шуршащий свиток. Неужто вправду отыскался Борислав? Не обман ли? Не ошибка ль?

Но прочел первые строки, и сомнение исчезло.

Пергамент задрожал в пальцах. Будто вчера было: огромный Борислав, насильно усадив маленького брата на плечи, несется вприпрыжку по склону холма, к реке Крайне; Ингварь орет благим матом, страшно, а Борис (так Борислава звали в семье) гогочет. Никто чужой такого помнить не мог.