Помимо поэтизации средневековых суеверий, другим проявлением «готицизма» Шекспира, также по-новому осмысленным в предромантическую пору, было пресловутое пренебрежение классическими правилами драматургии, прихотливая иррегулярность его пьес[23], которая роднила их с готической архитектурой, богатой на причудливо изломанные линии и выразительные «неправильности». На это сходство указал еще поэт-классицист Александр Поуп, заметивший в предисловии к подготовленному им шеститомному изданию сочинений Шекспира (1725), что его пьесы, «со всеми их недостатками и неправильностью (irregularity), в сравнении с более законченными и правильными выглядят как древний величественный образец готического зодчества в сравнении с изящным современным зданием: последнее более изысканно и ослепительно, но первый — мощнее и внушительнее»[24]. Четыре десятилетия спустя знаменитый лексикограф, критик и эссеист Самюэл Джонсон в предисловии к своему изданию Шекспира (1765) уподобил пьесы драматурга смешанному лесу «с раскидистыми дубами и вздымающимися ввысь соснами, которые порой перемежаются сорной травой и ежевикой и дают кров мирту и розам, поражая взор необыкновенным величием и даруя уму бесконечное разнообразие»[25]. В свою очередь епископ Уильям Уорбертон, комментируя в 1752 году «Моральные опыты» Поупа, развил высказанное ранее антикваром Уильямом Стакли предположение о том, что на создание готических интерьеров с их длинными галереями, колоннадами, сводчатыми потолками и стрельчатыми арками средневековых зодчих вдохновил вид аллеи деревьев, соприкасающихся кронами[26]. Варьируясь в трудах различных теоретиков искусства XVIII века, подобные наблюдения постепенно сформировали в эстетической мысли зрелого английского Просвещения парадигматический ряд образов: естественный в своей первозданной иррегулярности лес (либо имитирующий естественность пейзажный парк) / наследующая этой природной иррегулярности готическая архитектура / пренебрегающие классическими правилами «готические» творения Шекспира. Утверждение этой парадигмы повлекло за собой трансформацию основополагающего принципа классицистской эстетики — принципа «подражания природе», предполагавшего, что простота, цельность, упорядоченность и взаимная пропорциональность частей произведения сообщают последнему естественность и правдоподобие. В середине — второй половине столетия за этой классической формулой стала закрепляться прямо противоположная семантика: природа была увидена и осмыслена как царство сложности, контрастности, многообразия и живописных «неправильностей», а они в свою очередь признаны образцами для «истинного подражания» и важнейшими элементами «природоподобной» художественной формы[27]. И вполне закономерно, что именно Шекспир, чье творчество немало способствовало этой понятийной метаморфозе, утвердился в теоретических построениях предромантиков как символ автора, чьей рукой водила сама природа, как ярчайшее воплощение подлинно оригинального (то есть природного) художественного гения.

Идея оригинального гения, вызревавшая в просветительской эстетике и критике на протяжении нескольких десятилетий[28], обрела характер развернутой и цельной теоретической программы в трактате Эдварда Юнга (Янга) «Размышления об оригинальном творчестве в письме автору „Сэра Чарлза Грандисона“» (1756—1759, опубл. 1759), который стал важнейшим манифестом английского и европейского предромантизма. Написанная по инициативе Самюэла Ричардсона, одного из крупнейших романистов века Просвещения, эта работа парадоксальным образом возвестила о скором наступлении принципиально иной литературной эпохи, заявив о новых эстетических ценностях и приоритетах, близких искусству романтизма. Автор «Размышлений…» решительно противопоставил писателям-имитаторам, опирающимся на знания и правила и способным только копировать классические образцы, оригинальных гениев-творцов — «божественно-вдохновенных энтузиастов», которым дано «беспрепятственно бродить» по «обширному полю природы», «совершать всевозможные открытия и свободно играть с бесконечным множеством предметов видимого мира, изображая их в произвольном порядке»[29]. Более того, творения гениев, согласно Юнгу, демонстрируют «смелые экскурсы человеческого ума» за пределы реальности, в «волшебную страну фантазии», в «собственную империю вымыслов», населенную «призрачными существами», или в «неведомые миры, столь же многочисленные и яркие и, возможно, живущие так же долго, как звезды»[30]. Сочинение Юнга полно органицистских метафор и поэтических образов, характерных для художественного мышления будущего романтизма: гениальный автор уподоблен одинокой комете, прекрасному незнакомцу, приковывающему к себе внимание вестями из далеких земель, волшебнику, творящему при помощи невидимых средств; его ум — это «плодородное поле», где царит «вечная весна» и распускаются «чудесные цветы»; его произведение «не сделано, а произрастает», «стихийно возникая из жизненного корня гения»[31]. Таким творцом предстает в описании Юнга Шекспир, черпавший знания из двух книг, «которые он знал наизусть и немало восхитительных страниц которых запечатлел в своих бессмертных сочинениях»; это «книга природы» и «книга человека» — «источники, из коих бьют кастальские ключи оригинального творчества»[32]. «Размышления…» стали важной вехой в истории шекспировской критики[33] и внесли заметный вклад в предромантическую «шекспиризацию» европейской литературы, сказавшуюся в усилении драматизма и динамики образной системы, в метафоризации поэтического языка, в историзации сюжетов и — самое главное — в высвобождении авторской субъективности из-под регламентирующей власти правил и в признании индивидуального и интуитивного основополагающими началами художественного творчества[34]. Концепция гения, сформулированная в юнговском трактате, получила дальнейшую теоретическую разработку как в Англии (например, в «Опыте об оригинальном гении» (1767) Уильяма Даффа и «Опыте о гении» (1774) Александра Джерарда), так и за ее пределами — в частности, в Германии, где наследниками идей Юнга оказались И. Г. Гердер, И. В. Гёте (и, шире, все движение «бури и натиска»), И. Кант, И. Г. Фихте и немецкие романтики.

Идеей оригинального творчества был проникнут и предромантический фольклоризм, ставший — наряду с культом Шекспира и изучением средневековых романов — еще одним способом актуализации и осмысления национальных культурных истоков. Экзотический, яркий, полный драматичных, остроэмоциональных сюжетных коллизий мир народных баллад и песен впервые привлек в это время серьезное внимание коллекционеров древних рукописей, филологов-любителей и переводчиков, увидевших в нем бесценный источник вдохновения для современных поэтов. Этапную роль в процессе возрождения этого поэтического наследия сыграла публикация трехтомной антологии «Памятники старинной английской поэзии» (1765), которая была составлена знатоком англосаксонского фольклора епископом Томасом Перси на основе рукописного сборника середины XVII века (содержавшего около двухсот произведений различных эпох и жанров) и дополнена материалами других манускриптов, современными стилизациями под средневековые баллады, а также вступительными очерками и комментариями редактора. Плохое состояние рукописи побудило Перси к переделкам и произвольным дополнениям многих памятников, затрагивавшим порой десятки стихотворных строф; подобная модернизация текстов стала предметом серьезной критики в адрес Перси со стороны ряда филологов и фольклористов[35]. Несмотря на это, его книга стимулировала аналогичные опыты других ученых и собирателей раритетов в Англии и континентальной Европе; так, в Германии Иоганн Готфрид Гердер, следуя примеру Перси, опубликовал в 1778—1779 годах поэтическую антологию «Народные песни», получившую во втором издании (1807) название «Голоса народов в песнях». Этим трудам (при всех неточностях и элементах стилизации возвращавшим из забвения подлинные памятники фольклора) сопутствовало целенаправленное мистификаторство с использованием фольклорной поэтики, образцом которого могут служить прозаические «Поэмы Оссиана, сына Фингала» (1761—1765), якобы переведенные с гэльского языка, а в действительности сочиненные шотландским литератором Джеймсом Макферсоном. Их лирическая недоговоренность (напоминавшая выразительную лаконичность слога ирландских и шотландских баллад, на которые опирался автор) имитировала особый строй поэтического языка древнекельтского барда Оссиана, представшего под пером Макферсона оригинальным гением III века, Гомером северных народов; вместе с тем она была созвучна меланхолическим интонациям и настроениям английской сентиментальной лирики XVIII века. Этим объясняется беспримерный литературный успех мистификации Макферсона, породивший, вопреки скептическим и разоблачительным выступлениям ряда его современников, масштабный феномен европейского оссианизма[36].

Наряду с готическим и оригинальным в круг важнейших предромантических концептов входит категория возвышенного (sublime), история которой прослеживается в европейской философско-эстетической традиции с позднеантичных времен; во второй половине XVIII века феномен возвышенного был актуализирован и перетолкован в психологическом ключе английским мыслителем, публицистом и общественным деятелем Эдмундом Бёрком в «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757)[37]. Подчеркнуто противопоставленное категории прекрасного, основанной на рационалистических принципах соразмерности, гармоничности, ясности, упорядоченности, возвышенное в трактовке Бёрка предполагает упразднение строгих пропорций, четких линий и жестко очерченных границ. Концептуально близкое идее оригинального гения, это понятие подразумевает, что «не только форма в смысле строгого классицизма, но и

Следует заметить, что суждения, близкие или тождественные предромантическим, в разрозненном виде нередко появлялись на страницах английских эстетических трактатов, опытов и эссе еще в первой половине столетия, в пору господства просветительского классицизма. В статьях и очерках Аддисона, опубликованных в журнале «Спектейтор» в 1711—1712 годах, встречаются наблюдения о «величественной простоте», естественности и поэтичности старинных английских баллад, о «великих от природы гениях», в творениях которых присутствует «нечто возвышенно дикое и необычайное», вызывающее восхищение у их современников и изумление у потомков, о странном чувстве удовольствия и даже восторга, возбуждаемом картинами бед и опасностей, о «волшебной манере письма» и «благородной необузданности фантазии», которые с «великим совершенством» демонстрировали Спенсер, Шекспир, Мильтон в полных «приятного ужаса» сверхъестественных эпизодах своих произведений, о сцене с призраком в «Гамлете» как шедевре применения выразительных средств поэзии, и т. п.[42]. Шотландский философ Фрэнсис Хатчесон в «Исследовании о происхождении наших идей красоты и добродетели» (1725) констатировал (предвосхищая рассуждения Бёрка о возвышенном), что «бо́льшая часть ‹…› предметов, вызывающих у нас сначала ужас, может стать основаниями для удовольствия, когда опыт или разум устранят этот страх; так происходит в случае с хищными животными, бурным морем, обрывистым ущельем, темной тенистой долиной»[43]. Идеи иррегулярности, живописности, разнообразия, игравшие ключевую роль в эстетике предромантизма, ранее получили разработку в теории и практике английского пейзажного садоводства, стремительно входившего в моду на протяжении первой половины XVIII века; тогда же о своем предпочтении этих принципов заявили, казалось бы, верные классическим вкусам философы — в частности Шефтсбери, воспевший в «Моралистах» (1709) «грубые скалы», «покрытые мохом пещеры», «гроты неправильные и никем не вырытые» и «навевающие страх прелести диких и неприступных мест»[44], и Хатчесон, заметивший, что пренебрежение «строгой регулярностью при разбивке парков» с целью «добиться подражания природе даже в виде некоторых запущенных, диких мест» «доставляет больше удовольствия, чем более ограниченная аккуратность регулярной разбивки»[45]. Элементы страшного и сверхъестественного, ставшие основополагающими в художественном мире готической прозы, задолго до возникновения последней активно культивировала (с различными целями и функциями) английская поэзия XVIII века[46] — начиная со знаменитой поэмы Поупа «Элоиза Абеляру» (опубл. 1717), в образный строй которой входят и «затхлый гнет промозглых подземелий», и «мрачный ужас мхом поросших келий», и «ветхость хладных стен», и «мрачные пещеры, | Могилы и пустые островки»[47]. Однако эти и им подобные пассажи, вполне «предромантические» по смыслу и фразеологии, имеют эпизодический, фрагментарный и зачастую ситуативный характер, соседствуя с высказываниями прямо противоположного толка; поэтому усматривать в них, как это нередко делалось в прошлом и как порой предлагается сегодня[48], первые симптомы предромантического видения мира или ранние манифестации предромантической эстетики едва ли справедливо. Лишь в середине — второй половине XVIII века эти разрозненные идеи, интуиции и рефлексии раннепросветительского сознания начали оформляться в связный понятийный круг, отмеченный общностью ориентиров, ценностей и приоритетов, обретать системный и концептуальный вид в серии трактатов и манифестов, близких программным установкам будущего романтизма. Иначе говоря, предромантизм как феномен

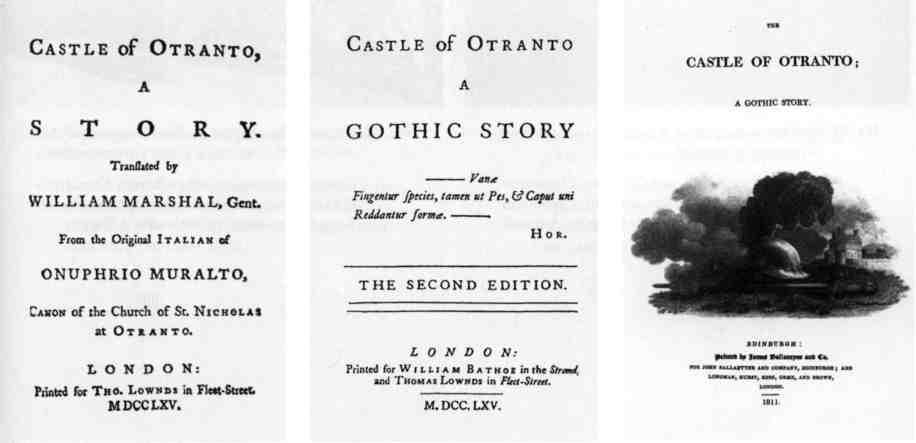

Ранний готический роман стал опытом транспонирования вышеописанных идей и эстетических устремлений в область сюжетно-повествовательной прозы. Предтечей, а возможно, и первым образцом жанра можно считать двухтомный роман ирландского священника и историка Томаса Лиланда (1722—1785) «Длинный Меч, или Граф Солсбери» (опубл. 1762), посвященный судьбе внебрачного сына английского короля Генриха II Уильяма Плантагенета, 3-го графа Солсбери, по прозванию Длинный Меч (ок. 1176—1226). Основываясь на отдельных фактах его биографии, задействуя связанные с его жизнью исторические фигуры и реальные имена, автор развернул на этом условно-средневековом фоне авантюрно-моралистическое, не лишенное мелодраматических коллизий повествование на тему узурпации власти, получившую широкое распространение в ранней готической литературе. Несмотря на отсутствие каких-либо элементов сверхъестественного и нечастую в готических сюжетах благополучную развязку (противоречащую истинной судьбе графа Солсбери, который, как предполагается, умер насильственной смертью), роман Лиланда ввел в зарождавшийся жанр принципиально важные персонажные типы злодея-узурпатора, страдающей добродетельной героини — безвольной игрушки в руках тирана — и преступного монаха (выступающего здесь в роли неудачливого отравителя главного героя). Однако жанрообразующую роль в истории готической прозы все же довелось сыграть не сочинению Лиланда, а уже упоминавшемуся выше небольшому роману Горация (Хорэса) Уолпола (1717—1797) «Замок Отранто». Положившая начало новой разновидности литературы, эта книга в свою очередь стала естественным порождением специфических культурных интересов и художественных увлечений ее создателя, вписавших примечательную страницу в летопись «готического возрождения» XVIII века.

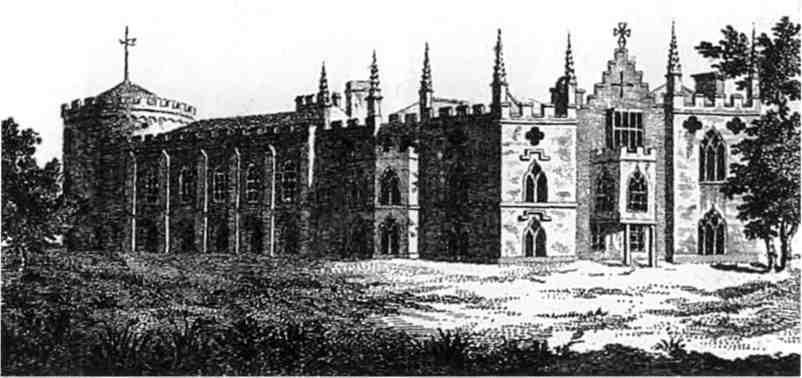

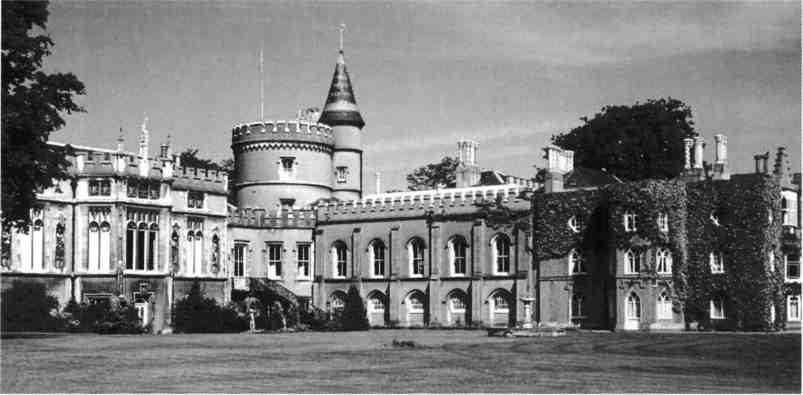

Потомок старинного аристократического рода, младший сын сэра Роберта Уолпола (премьер-министра Великобритании от партии вигов в 1721—1742 годах)[49], получивший классическое образование в престижном Итонском колледже, а затем в Кингз-колледже Кембриджского университета, Гораций Уолпол уже в силу биографических обстоятельств обладал всеми возможностями для реализации своих умственных и духовных запросов; последние же с ранней его юности лежали в сфере изящных искусств, истории и литературы, а после традиционного для молодого британского аристократа «большого путешествия» на континент (совершенного совместно с Томасом Греем в 1739—1741 годах) стали все заметнее сдвигаться в область исторического прошлого, а точнее, английского и европейского Средневековья. Унаследовав после смерти отца в 1745 году немалое состояние и занимая несколько весьма доходных должностей, Уолпол вскоре смог реализовать свои пристрастия в зримом и впечатляющем художественном проекте, который на протяжении многих десятилетий был известен широкой публике гораздо больше, чем самые значительные из его сочинений. В 1747 году он арендовал, а спустя два года приобрел в собственность поместье, расположенное в живописной местности на берегу Темзы, близ городка Туикнем (ныне это — район на юго-западе Большого Лондона), и названное им Строберри-Хилл (Земляничный холм). Это решение биографы считают поворотным моментом в судьбе Уолпола, событием, которое придало его комфортному, спокойному и размеренному существованию эмоциональную полноту и осмысленность, подарило ему его «главную жизненную страсть»[50]. В январе 1750 года он написал своему другу, британскому послу в Тоскане сэру Хорэсу Манну, что собирается построить в Строберри-Хилл «маленький готический замок»[51], — и последующие два десятилетия его жизни были посвящены реализации упомянутого замысла. За это время доставшееся Уолполу «бесформенное асимметричное строение, с архитектурной точки зрения лишенное всякого интереса»[52], постепенно трансформировалось в неоготический замок-особняк с круглой башней, часовней, винтовыми лестницами, витражами, резными потолками, лепными каминами, старинной мебелью и увешанными средневековым оружием стенами. Вместе с тем конструкция и облик пересозданной усадьбы оказались весьма далеки от канонов средневекового замкового зодчества; напротив, в планировке и отделке ее помещений переплелись приметы нескольких культурных эпох, эклектично соединились элементы различных в стилистическом и функциональном отношении построек, превратившие Строберри-Хилл в «причудливое собрание аналогий»:[53] двери обрели сходство с церковными порталами, внешний вид одного из каминов был скопирован с надгробия из Вестминстерского аббатства, а антураж столовой — с монастырской трапезной. По-видимому, эта пестрота была намеренной — во всяком случае, в иллюстрированном описании своего поместья, опубликованном в 1774 году, Уолпол прямо заявил о стремлении совместить «старинный дизайн интерьеров и наружной отделки» с «современным убранством» и признался, что «вовсе не имел в виду сделать свой дом столь готическим, чтобы исключить этим благоустроенность и преимущества современной роскоши»[54]. Создатель замка Строберри-Хилл был одновременно и его обитателем, и очевидно, что «наряду с умелой стилизацией „под старину“ его заботила еще и проблема комфорта, приспособленности помещений для жизни человека, привыкшего к удобствам просвещенного века»[55]. Старинные монеты, декоративные раковины, статуэтки, гербы, девизы, доспехи, оружие и прочие артефакты материальной культуры прошлого, заядлым собирателем которых он был, мирно сосуществовали в его сознании — и, соответственно, в его жилище — с достижениями прогресса цивилизации. Продолжительную реконструкцию усадьбы и постоянное пополнение своей коллекции антиквариата Уолпол умудрялся сочетать с созданием ученых трудов на различные темы, участием в работе парламента, светским и дружеским общением, активной перепиской (полное комментированное издание которой, предпринятое в XX веке, составило 48 томов) и даже издательской деятельностью: в 1757 году он оборудовал в замке небольшую частную типографию «Сгроберри-Хилл-пресс», где в разное время были напечатаны произведения Томаса Грея, Джозефа Спенса, Ханны Мор и многих других авторов, а также ряд исторических, искусствоведческих и художественных сочинений самого Уолпола.