Вскоре европейцы и американцы были хорошо осведомлены об этом новом интересном развитии событий. Менее чем через год после Опиумной войны в Филадельфии открылась китайская выставка, побившая все рекорды по посещаемости. Затем она выставлялась в лондонском Гайд-парке, где также собирались большие толпы народа. Вступительное слово в каталоге выставки подчеркивало, насколько беспрецедентным было это событие:

Еще ни разу в истории мира внимание цивилизованных наций не было столь пристально приковано к Китаю, его ранней истории и современной ситуации, как сейчас. Одного только факта, что китайская нация состоит из 360 миллионов человек, уже самого по себе достаточно, для того чтобы пробудить к ней глубочайший интерес.

То было время необычайного интереса к Китаю, поскольку, как было указано в том же каталоге, эта страна «закрылась от нас занавесом». «Внутренние особенности этой нации, мельчайшие характерные черты, фешенебельные будуары, литературные объединения и храмы этого многочисленного народа были сокрыты от глаз европейского и американского любопытства».

Европейское и американское любопытство не иссякало на протяжении целого века. После падения последней династии в 1912 г. в Китае начался хаос, продолжавшийся до Второй Мировой войны. Однако те, у кого были средства, могли свободно приезжать и наблюдать происходящее в стране. С приходом Мао Цзэдуна и коммунизма в 1949 г. снова опустился «занавес». На протяжении почти трех десятилетий никому из жителей Запада невозможно было попасть в Китай, разве что официальным представителям. Тем не менее в 1970-х гг. Китай постепенно вновь открывается для туристов.

Сегодня поездка в Китай — обычная составляющая любого проспекта туристической компании. Запретный город, Храм Неба, Великая стена, Сиань, Дуньхуан — эти места и названия становятся известными сотням тысяч туристов. Вот еще один повод узнать, чем Мин отличается от Цин и какая из династий правила раньше — Сун или Тан.

1

ДИНАСТИЯ ШАН (1600―1100 гг. до н. э.)

Между известными антропологам останками человека, найденными в районе столицы Китая, и жителем современного Пекина простирается временной интервал приблизительно в 400000 лет. Останки

Ни в одном другом регионе мы не найдем таких подробных данных, позволяющих проследить все развитие цивилизации, как здесь, на Северо-Китайской равнине, которую, словно изгиб руки, охватывает правый рукав Желтой реки.

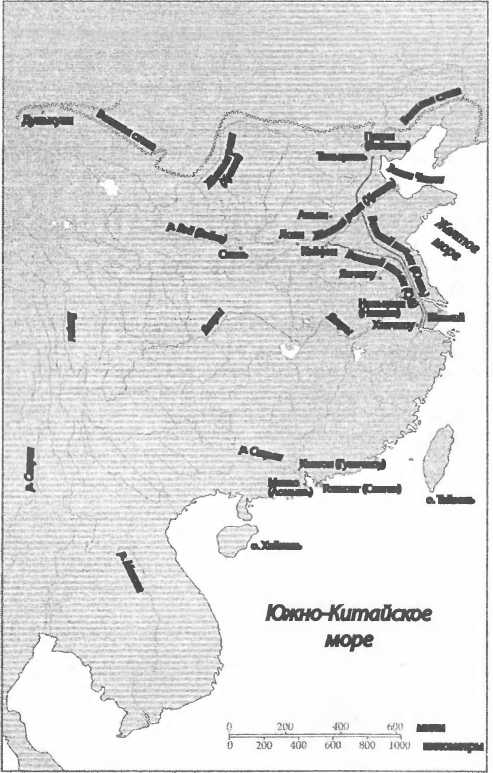

Этому месту самой природой было предначертано стать центральным регионом. В доисторические времена оно было оптимальным для проживания, поскольку представляло собой удачный компромисс между продуваемыми ветрами степями на севере и изобилующими малярийными комарами и опасными зверями тропическими болотами южного Китая. В более цивилизованные времена именно в этой местности чаще всего располагалась столица империи, и это нс было случайностью. Китай состоит из двух больших частей — побережья реки Янцзы, где достаточно влажно и земля плодородна, и Хуанхэ, где климат хотя и более жесткий, но все же подходящий для сельскохозяйственной деятельности. С запада земли защищены Тибетом, с юга — джунглями Индокитайского полуострова, с востока — морем. Незащищенными остаются только северная и северо-западная части. Для защиты именно этой территории 2300 лет тому назад китайцы начали сооружение своей Великой стены.

Преимущество расположения столицы на севере заключается в том, что оно позволяло получать продовольствие и товары из более богатого южного региона (что стало причиной возникновения еще одного китайского чуда—Великого канала). При этом в мирное время такое местоположение способствовало ведению торговли со всем миром через единственный сухопутный путь из Китая (цепь оазисов на северо-востоке, ставшая Шелковым путем), а в опасные времена столица была защищена от набегов воинственных кочевников из степей Великой китайской стеной. До сих пор Пекин — естественный центр могущества и власти, а там, где некогда скитались кочевники Маньчжурии, сейчас располагается промышленная зона. У истоков письменной истории этой территории стояла династия Шан. Приблизительно за полторы тысячи лет до н. э. столица этой династии и фактически все ее земли располагались как раз на этой северной равнине.

Традиционные китайские представления о начале существования мира отразились в легендах, которые впоследствии, как и в случае с Ветхим Заветом, слились с историческими фактами. Согласно одной из таких легенд все началось с яйца, из которого вылупился человек по имени Пань-гу. Одна половина скорлупы осталась у него над головой и стала небом, другая, что под ним, землей. Каждый день в течение 18000 лет Пань-гу рос все выше и выше, пока обе половинки скорлупы не оказались достаточно далеко друг от друга. Неожиданно он упал замертво, а из частей его тела возникли всевозможные природные объекты. Его легкие стали горами, кровь — реками, дыхание — ветром, голос — громом, глаза — солнцем и луной, а паразиты на его теле превратились в людей.

Эта легенда прекрасно вписалась в возникшую позднее китайскую философию. Ничто так не соответствует гуманистической конфуцианской традиции поклонения предкам и общего недоверия к метафизике, как утверждение, что создателем универсума был человек (типично, что в легенде не задается от вопроса о том, кто снес это яйцо). И нет ничего более отвечающего даосскому идеалу единения с природой, чем тот факт, что тело первого человека должно было стать горами и потоками.

Согласно преданиям, которые появились уже после падения династии Шан, за 18000 лет жизни Пань-гу последовало время правления трех императоров, чьи имена тесно связаны с процессом сотворения мира. Первый — император Неба, второй—Земли, третий — Человечества. После них правили еще пять императоров, каждому из которых приписывался какой-нибудь особенный вклад в развитие технологии или культуры. Например, самый почитаемый из них — Желтый император — прославился своими законами, инженерным искусством, установлением ритуалов жертвоприношений, пониманием законов астрономии и календаря, в то время как его супруга изобрела шелк.

После этих восьми императоров, чьи черты намечены настолько схематично, что кажутся вымышленными, следуют три династии. Правители самой ранней из них, династии Ся, все еще имели признаки эпических героев. Ее основатель Юй был великим изобретателем, и самой важной его заслугой перед своим народом было то, что он прорезал ущелья в горах для свободного течения рек («Если бы не Юй, мы бы все были рыбами»1, гласит поговорка). Представители следующей династии Шан в традиционной историографии приобретают уже более реальные черты, однако не сохранилось никаких данных, подтверждающих деяния этой династии. Третья династия, называвшаяся Чжоу, абсолютно исторична. На период ее правления, конец которого датируется 256 г. до н. э., пришлась, в частности, жизнь Конфуция.

Однако где же в этом пространстве между несомненным мифом, несомненным фактом, начинаются факты? Естественно, на протяжении долгих столетий китайские ученые принимали традиционную точку зрения. Их вера в традицию была так же сильна, как вера христианина в Книгу Бытия или труды архиепископа Ашера, в которых он называет год сотворения мира (можно встретить книги, изданные вплоть до в торой половины XIX века, в которых все еще утверждается, что 4004 г. до н. э. является точной датой начала недели творения). Однако скептицизм в XIX веке сыграл в Китае ту же роль, что и в христианских странах. Пань-гу и восемь императоров сразу же получили статус легенды. Вслед за ними была отнесена к мифологии династия Ся; появилось мнение, что и династия Шан была выдумана историками намного позже и лишь для того, чтобы подтвердить их собственную теорию о расцвете и упадке династий. В первой четверти двадцатого столетия укрепилось мнение о том, что именно Чжоу была первой реально существовавшей династией в истории Китая.

В конце 1920-х гг., по этому скептицизму был нанесен серьезный удар одним из наиболее впечатляющих археологических открытий XX в. Многие годы крестьяне, вспахивая плугами землю возле современного города Аньян, у подножья гор к северу от Желтой реки, находили обломки костей, на которых были сделаны зарубки. Считалось, что это кости дракона, один из самых распространенных ингредиентов в китайской медицине того времени; под этим названием их и продавали местным торговцам. На нескольких костях помимо зарубок были еще маленькие рисунки и записи. Возможно, это выглядело странным для костей настоящего дракона, поэтому купцы, прежде чем перепродать их врачам, полировали кости до гладкого состояния. Кости дракона были известны как верное средство для излечения нервных расстройств, от которых эти бесценные исторические документы, а таковыми эти кости и являлись, помогали на протяжении многих лет.

В 1899 г. несколько костей с надписями попали в руки торговца антиквариатом, который сразу осознал их историческую ценность. Он предложил их коллекционерам, и в 1903 г. несколько таких надписей было опубликовано известным политиком и, по совместительству, писателем (такое высококультурное сочетание — знаток древностей, писатель и администратор — является вполне нормальным в истории Китая). Эта публикация моментально привлекла внимание всего мира. Новость о том, что найденные ими кости оказались ценнее, чем «кости дракона», долетела и до крестьян из Аньяна. Они начали копать все глубже, и со временем кроме костей на рынки хлынул поток имеющих изящную форму кусочков бронзы. Мародерство продолжалось на протяжении двадцати пяти лет, до тех пор, пока в 1928 г. не начались официальные раскопки.

Оказалось, что в этой местности на протяжении последних двух или трех столетий правления династии Шан располагалась столица, а кости были гадательными костями. Правители династии Шан для принятия решений практиковали гадание на плоских лопаточных костях. В основном, это были кости быков, иногда — других животных. Позже стал использоваться более замысловатый и дорогой материал — вычищенная и отполированная внутренняя поверхность черепашьих панцирей. На очищенной поверхности вырезали желобок, прорицатель прикасался к нему раскаленной бронзой и по тому, как раскалывалась пластинка, давал тот или иной ответ. Отпеты в большинстве случаев были односложные — да или нет, хорошо или плохо. К счастью современных исследователей, прорицатели впоследствии иногда записывали вопросы на костях, используя при этом более 2000 различных знаков, а иногда даже записывали и сами результаты гадания. Затем, проявляя бюрократическую скрупулезность, они сохраняли эти кости. В 1936 г. археологи обнаружили круглую яму, где находилось более 17000 предметов — полностью сохранившийся нетронутый архив. Кости хранились и виде ряда связок, и пиктограмма № на одной из них позднее эволюционировала в современный иероглиф, обозначающий книгу.

Некоторые прорицатели ставили свою подпись на костях, чтобы кости не перепутались. Таким образом историкам стало известно, что прорицатель Ди, живший в конце XIII века до н. э., был самым молодым прорицателем среди своих соотечественников, о чем свидетельствует его поначалу неуверенное написание знаков, которое затем приобретает более четкий характер; прорицатели Юн и Хуан, жившие в следующем веке, отличаются шармом и изысканностью своих надписей. Постепенно стали проявляться и индивидуальные особенности правителей. Они видны в различном отношении к прорицателям: одни правители обращались за предсказаниями чаще, другие реже. В основном, круг вопросов, задаваемых оракулам, ограничивался проблемами, которые имели официальное или общественное значение: жертвоприношение, война, охота или сельское хозяйство. Но, например, У-дин, более других правителей расположенный к прорицателям, беспокоил их даже по сравнительно мелким вопросам: например, кто из его предков был повинен в том, что у него болит зуб. Хорошим примером являются предсказания прорицателя Гу.