Загадка падающей кошки и фундаментальная физика

«Сгибайся и крутись» стоит в списке сразу в двух местах — как маневр по оси Z и по оси X, поскольку обеспечивает небольшой поворот относительно обеих осей. С небольшими модификациями эту технику можно использовать так, чтобы подчеркнуть то или другое направление поворота. Неясно, пользовался ли кто-то из астронавтов этими техниками и преподавали ли их астронавтам во время тренировок. Возможно, им было проще самим придумать для себя органичные движения во время полетов на «Невесомом чуде».

Гибкость человеческого тела обеспечивает свободу для самых разных вращений, но эта же гибкость может вызвать проблемы. Представьте себе астронавта в открытом космосе с ракетным ранцем, отрегулированным так, чтобы посылать человека прямо вперед. Если этот астронавт вытянет одну руку в сторону, центр его массы слегка сместится в эту же сторону и он начнет не только двигаться вперед, но и вращаться. Прежде чем разрешить астронавтам самостоятельно передвигаться в пространстве вне космического корабля, необходимо было понять, как изменения в положении тела могут повлиять на его движение и устойчивость. С этой целью были разработаны подробные математические модели человека, в которых каждая секция тела рассматривалась как цилиндр, шар, эллипсоид или параллелепипед. Результатом обсуждения этих моделей стало одно из самых романтичных описаний человеческого тела, когда-либо преданных бумаге:

Человеческое тело есть сложная система эластичных масс, относительное положение которых меняется при движении конечностей{20}.

Результаты исследований, посвященных маневрированию в невесомости, первоначально предполагалось проверить в космосе во время полета корабля «Джемини-9» 5 июня 1966 г., и сделать это должен был астронавт Юджин Сернан, снабженный специальной ракетной установкой для маневрирования. Но, поскольку при подготовке к выходу Сернан перенапрягся, стекло его шлема запотело и испытание пришлось отменить. В результате первый опыт свободной (беспривязной) внекорабельной деятельности (ВКД) был реализован лишь много позже, 7 февраля 1984 г., когда астронавт Брюс Маккэндлесс испытал более сложную установку для маневрирования (MMU). Эта установка, внешне очень напоминавшая высокотехнологичное кресло, имела 24 сопла, которые можно было активировать с подлокотника пилота, чтобы регулировать вращение, ориентацию и тягу.

Соединенные Штаты были не единственной страной, где изучали маневрирование в невесомости. У Советского Союза в 1960-е гг. была собственная программа космических медико-биологических исследований, которая проводилась с использованием различных средств, включая самолет для создания невесомости, центрифуги и подводные тренировки для имитации действий в условиях пониженной силы тяжести. Как и их американские коллеги, авторы отчета 1965 г. с должным уважением разобрали во введении задачу о падающей кошке, хотя и ошиблись немного в изложении ее истории.

Многие специалисты по механике прежде считали, что живое существо не может повернуть свое тело вокруг некоторой оси в безопорной позиции. В качестве основного аргумента они приводили закон сохранения момента импульса (закон площадей).

…

Ошибочность таких утверждений доказал Депре. Он сделал несколько фотографий падающей кошки, которая без особого труда всегда переворачивалась лапами книзу. Этот факт казался необъяснимым с точки зрения фундаментальных законов механики, а именно закона площадей{21}.

Мы помним, что фотографии сделал Марей, а не Депре, а Леви первым убедил Французскую академию в 1894 г. в том, что переворачивание кошки физически возможно. Мало того, Депре поначалу был сильнейшим противником Марея.

Для проверки собственных стратегий самовращения в условиях земной поверхности Советы использовали так называемую «скамью Жуковского» — горизонтальную платформу, свободно вращающуюся при помощи подшипника на вертикальной оси. Человек, стоящий на такой платформе, может испытать на себе стратегии горизонтального вращения — к примеру, при помощи конусообразного вращения одной вытянутой руки над головой, что заставит тело вращаться в противоположном направлении (маневр «лассо», по терминологии американских ВВС). Для знакомства с более общими маневрами курсанты в Советском Союзе пробовали осуществлять их, прыгая на батуте. Космонавтов обучали этим движениям, чтобы «они стали автоматическими, как движения гимнастов, акробатов, ныряльщиков и других спортсменов, которые тоже должны выполнять сложные развороты в фазе свободного полета».

Большинство простых маневров, придуманных в СССР и США, работают довольно медленно. Маневр «лассо», к примеру, позволит астронавту развернуться лицом в противоположную сторону, но лишь после множества оборотов руки; следовательно, произойдет это через много секунд. Кошки же способны переворачиваться за долю секунды. NASA очень интересовал вопрос о том, могут ли люди переворачиваться так же быстро, как кошки. Поиск ответа на этот вопрос требовал создания гораздо более сложных моделей и применения гораздо более строгих математических методов.

Случилось так, что один исследователь в 1960-е гг. уже работал над решением аналогичных задач. Томас Кейн, профессор инженерной математики Стэнфордского университета, разработал к тому времени математический аппарат, позволявший анализировать движение сложных систем взаимосвязанных масс в условиях невесомости. Исследователи космоса тогда уже поняли пользу искусственной гравитации для астронавтов во время долгого пребывания в космосе, а одним из способов получения такой гравитации является вращение космического корабля или станции: в этом случае центробежная сила создаст в корабле или на станции направленное наружу ускорение, неотличимое от ускорения силы тяжести. В 1967 г. Кейн и его коллега Т. Р. Роуб исследовали стабильность спутника, состоящего из пары твердых объектов, соединенных каким-нибудь частично упругим мостиком, при условии вращения всей конструкции вокруг ее центра{22}. Традиционная модель падающей кошки, состоящая из пары цилиндров с гибким сочленением, очень напоминает эту конструкцию.

Кейн тоже занимался проблемой движения астронавта в условиях невесомости. Пользуясь своим новым математическим аппаратом, он показал, как можно вычислительными методами найти для астронавта оптимальные способы изменения ориентации{23}. Эта работа привлекла интерес NASA — агентство выдало исследователю грант в $60 000 на изучение подобных проблем. Примерно в это же время Кейн, очевидно, наткнулся на задачу о падающей кошке; не удовлетворившись прежними объяснениями, он попробовал применить к ним свои математические методы. Результатом его работы стала самая подробная и, вероятно, самая точная на сегодняшний день математическая модель падающей кошки.

Кейн, по большей части, согласился с объяснением переворота падающей кошки, которое дали Радемакер и тер Браак, а именно с моделью «сложись и крутись», но отметил в нем одно серьезное ограничение. В модели Радемакера и тер Браака кошка в процессе переворачивания сохраняет один и тот же угол сгиба между верхней и нижней половинами, из чего следует, что приземляться на лапы она будет с выгнутой в обратную сторону спиной — ровно наоборот по отношению к тому, что мы видим на самом деле. Кейн и его ученик М. П. Шер предположили вместо этого, что кошка начинает свое движение по Радемакеру и тер Брааку, но в процессе переворачивания постепенно выпрямляет спину (по существу, в сторону она смотрит уже практически с прямой спиной). Затем кошка сгибается в противоположную сторону, как бы начиная другое движение типа «сложись и крутись», и завершает падение приземлением на лапы с выгнутой горбом спиной и вытянутыми лапами. Короче говоря, в модели Кейна кошка производит движение Радемакера и тер Браака дважды с постепенным изменением изгиба спины.

Модель Кейна и Шера проще визуализировать в виде трех последовательных отдельных движений. Представьте, что кошка, начиная падать, сгибается и проворачивается, пока не окажется мордой в сторону и согнутой вправо в поясе. Затем кошка сгибает свое тело в другую сторону, пока не окажется согнутой в поясе влево. С этого момента она может продолжить движение типа «сложись и крутись», пока не окажется согнутой вперед в поясе и смотрящей вниз.

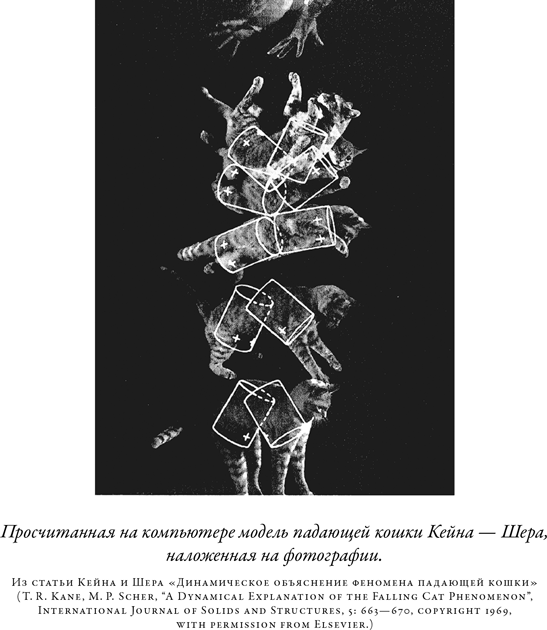

В статье, опубликованной в 1969 г., Кейн и Шер наложили схематические изображения, полученные по расчетной модели, сверху на фотографии реальной падающей кошки{24}. Результаты получились убедительными. Подобно Радемакеру и тер Брааку, Кейн и Шер моделировали кошку в виде пары связанных цилиндров. На свою модель они наложили дополнительное ограничение: кошка не может проворачивать верхнюю и нижнюю секции тела относительно друг друга, как в модели «подожмись и поворачивайся» Марея.

Эта новая работа, связанная с кошками, в конечном итоге призвана была помочь астронавтам поворачиваться в условиях невесомости; любые методы, проработанные на кошках, необходимо было затем испытывать на людях. Как делали до него и Советы, Кейн использовал батут как дешевый способ создания кратковременной невесомости. Чтобы сконструировать новую методику поворота, Кейн для начала при помощи математических уравнений разработал способ оптимального переворачивания кошки. Затем он ввел эти движения в компьютер, что позволило ему визуально изобразить их понятным образом. Наконец, профессиональный акробат на батуте, надев скафандр, проверил, может ли человек, в принципе, эффективно воспроизвести эту технику.

В 1968 г. необычный проект привлек внимание журналистов

Судя по всему, эта статья Кейна и Шера — последняя из публикаций, связанных с падающими кошками и маневрами астронавтов. После этого двое ученых выпустили в 1970 г. официальную публикацию с подробным описанием стратегий самоповорота, разработанных ими специально для людей{26}. Падающие кошки еще будут привлекать внимание исследователей в других проектах, но их роль в исследовании космоса завершилась в 1969 г.

Несмотря на столь активное участие в исследованиях, только одной кошке за всю историю освоения космоса удалось успешно совершить космический полет и вернуться. В начале 1960-х гг., в разгар первого этапа космической гонки, Франция также активно изучала физиологическое действие перегрузок и невесомости на живые существа. Фелисетта — бродячая кошка, подобранная на улицах Парижа торговцем домашними животными, — была приобретена французским правительством, чтобы стать частью команды из 14 кошек и котов, участвующих в космических испытаниях. Всем животным в мозг были вживлены электроды для измерения нервного отклика. 18 октября 1963 г. Фелисетта стала первой кошкой, запущенной в космос. В ходе 13-минутного полета, включавшего в себя 5 минут невесомости, она поднялась на высоту 156 км, после чего успешно вернулась на Землю под парашютом в своей капсуле.