Независимо от того, верна эта идея или нет, она больше, чем любая другая, повлияла на умы послевоенных физиков, направив их усилия на поиски новых физических явлений на таких масштабах, которые мы ещё долго не сможем изучать в наших лабораториях. Мне трудно объективно оценить, хорошо это или плохо. Тесная связь между теорией и экспериментом, которая в прежние времена направляла развитие физики, сегодня резко ослабла, после того как физики сделали ставку на возможность объединения всех физических взаимодействий, включая гравитацию.

В физике, а конкретно в астрономии, уже на другом конце шкалы расстояний — на космологических масштабах — существует ещё одна проблема, бросающая вызов учёным в течение уже почти ста лет. Теория слабого взаимодействия Ферми — не единственная теория, требующая «лечения» при высоких энергиях и на малых расстояниях. Другой такой теорией является общая теория относительности. При попытке соединить теорию гравитации с квантовой механикой возникают многочисленные проблемы. Главной из них является проблема расходимости решения при попытке учесть влияние всех виртуальных частиц, которая становится непреодолимой на расстояниях, примерно на девятнадцать порядков меньших, чем размер протона. Как и теория Ферми, общая теория относительности не представляется теорией, которая в её нынешнем виде может быть последовательно согласована с квантовой механикой. Возможно, что нам опять потребуется придумывать какую-то новую физику, которая способна изменить поведение теории на таких малых масштабах.

Наиболее популярным кандидатом на роль этой новой физики сегодня является теория струн. На таких расстояниях, где взаимодействие виртуальных частиц становится столь запутанным, что делает невозможным построение квантовой гравитации, теория струн даёт нам новый математический аппарат, позволяющий избежать указанных проблем. Более того, гравитация сама естественным образом «возникает» в самом основании теории струн. Единственная загвоздка состоит в том, что струны как квантовые объекты не имеют никакого смысла в четырёх измерениях. Для получения последовательной теории пространство, в котором «живут» струны, должно иметь по крайней мере десять, а лучше — одиннадцать измерений, шесть или семь из которых являются скрытыми.

После своих первых успехов теория струн была разрекламирована как Теория всего, или, используя более актуальное для нас определение, как Окончательная физическая теория. Она претендовала на роль действительно фундаментальной теории, применимой на всех уровнях. Новые симметрии должны были положить конец масштабной зависимости теории, которая теперь могла стать действительно полной, то есть не требовать введения новой физики на малых масштабах и естественным образом переходить в классическую физику на больших.

В то время, когда делались все эти оптимистические заявления, многие из нас были настроены скептически, и до настоящего времени этот скептицизм остаётся оправданным. Сегодня уже ясно, что сами струны не являются кирпичиками нашего мира и должны быть заменены ещё более фундаментальными объектами, требующими для своего описания ещё большего числа измерений пространства. Кроме того, даже после 30 лет неимоверных усилий выдающихся теоретиков прогресс, достигнутый в теории струн, остаётся, мягко говоря, скромным. Теория струн пока что является скорее надеждой на теорию, чем фактической теорией, и помимо теоретических соображений нет никаких других доказательств, что теория струн вообще имеет что-то общее с реальным миром.

Любая Теория всего, помимо прочего, должна отвечать и на главный вопрос, который очень интересовал Эйнштейна и не меньше интересует меня: возможен ли какой-либо произвол при создании Вселенной? А именно существует ли только один возможный непротиворечивый набор физических законов, такой, что если изменить любой из них, то всё мироздание неминуемо рухнет? Надежда получить точный и обоснованный ответ на этот вопрос вдохновляла исследователей на протяжении столетий, и первые успехи теории струн, казалось, свидетельствовали о том, что эта надежда вот-вот воплотится в реальность.

Существует ещё одна возможность, и удивительно, как много теоретиков ухватились за неё, когда стало понятно, что теория струн не является

В этой ситуации учёные были вынуждены сформулировать принцип, согласно которому наша Вселенная выглядит именно такой только потому, что мы в ней живём! Согласно этому принципу, жизнь возможна только в очень небольшом подмножестве огромного набора возможных вселенных, которые, в свою очередь, могут существовать все одновременно в отдельных областях пространства и времени. В этом случае только вселенные с физиками внутри, способными задавать вопросы об устройстве вселенной, будут похожи на нашу Вселенную. Этот принцип, получивший название

Однако мне не хотелось бы заканчивать эту книгу спекуляциями вокруг Теории всего или Теории ничего. Точно так же можно утверждать, что в поисках универсальной истины мы находимся в универсальном заблуждении. Может быть, по мере бесконечного углубления в дебри строения материи, мы будем обнаруживать всё новые и новые физические законы, и конца этому не будет. Важно, что это не имеет никакого значения! Мы узнали, что способны создавать эффективные теории, отделяющие явления, с которыми мы имеем дело, от тех, которые нам ещё предстоит обнаружить. Даже если теория струн не окажется Теорией всего, она по-прежнему будет оставаться Теорией чего-то. Даже если она не прояснит загадку тёмной энергии, её можно будет использовать, например, для объяснения того, как сферические кони переваривают пищу или почему они имеют именно такие размеры.

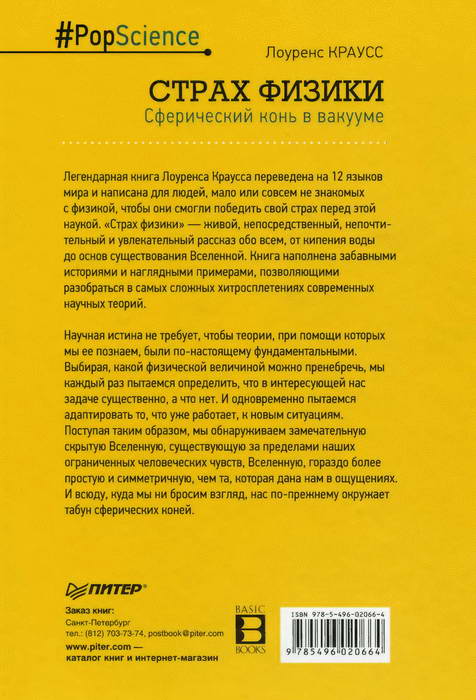

Научная истина не требует, чтобы теории, при помощи которых мы её познаём, были по-настоящему фундаментальными. В этом смысле физика всё ещё чётко руководствуется принципами, сформулированными 400 лет назад Галилеем, принципами, которым я следовал на протяжении всей книги. Все наши замечательные теории базируются на тех или иных приближениях, которые мы используем совершенно безнаказанно. Выбирая, какой физической величиной можно пренебречь, мы руководствуемся масштабными и размерными соображениями, позволяющими нам определить, что в интересующей нас задаче существенно, а что нет. Всё это время мы пытаемся творчески адаптировать то, что уже работает, к новым ситуациям. Поступая таким образом, мы обнаруживаем замечательную скрытую Вселенную, существующую за пределами наших ограниченных человеческих чувств, Вселенную, гораздо более простую и симметричную, чем та, которая дана нам в ощущениях. И всюду, куда мы ни бросим взгляд, нас по-прежнему окружает табун сферических коней.

Эта книга не появилась бы на свет, по крайней мере в её нынешнем виде, если бы не участие большого количества людей. Всё началось с того, что Мартин Кесслер, президент Basic Books, почти двадцать лет назад подловил меня за завтраком на идее написать книгу о том, как физики думают о физике. Через год мы подписали контракт, который предоставлял мне возможность написать ещё одну книгу для Basic — на свой выбор. Руководитель проекта, Ричард Либманн-Смит, стал впоследствии моим хорошим другом и, прежде чем он покинул Basic Books, мы много раз обсуждали будущую книгу, что позволило уточнить многие детали изложения.

Книга «Страх физики» в итоге получилась заметно отличающейся от первоначального замысла. Она стала чем-то, что, как я надеялся, захотела бы прочитать моя жена Кейт. Я постоянно тестировал на ней все свои дидактические идеи и не отправлял редактору очередную главу, пока она не получала полное одобрение моей жены. Старший научный редактор Basic Books Сьюзан Рабинер сыграла важную роль в завершении работы над первым изданием. Она убедила меня, что мой новый взгляд на популяризацию науки весьма перспективен и, что более важно, Basic Books готово продавать подобные книги. После того как я подготовил первую главу, Сьюзан с головой ушла в наш проект. Её энтузиазм постоянно подстёгивал меня в работе над книгой. В результате я смог совершить невероятное для самого себя — сдать рукопись в срок.

В ходе работы над книгой я имел возможность обсуждать различные идеи с разными людьми. Как я уже сказал, моя жена исполняла роль первого фильтра на пути рукописи к читателю. Я также хотел бы поблагодарить многочисленных студентов, которым я многие годы читал курс «физики для не-учёных». Они помогли мне улучшить формулировки, сделав какие-то части изложения более понятными. Боюсь, что я приобрёл от этого сотрудничества больше, чем они. Я также отправил мою работу в научный центр Онтарио с просьбой оценить, что из изложенного могло бы только показаться непонятным нефизикам, а что на самом деле будет непонятным — зачастую это две разные вещи. Наконец, как непосредственно, так и косвенно на мою работу повлияли мои учителя, а позднее — мои коллеги и соавторы. В этом списке слишком много людей, чтобы перечислять их поимённо. Те, о ком я говорю, знают это, и я благодарю их. Я надеюсь, что любой, читающий эту книгу, сразу поймёт, какую важную роль в становлении моего физического мышления сыграл Ричард Фейнман, впрочем, в этом отношении я не одинок. Я также хочу поблагодарить Субира Сашдева за полезные обсуждения, которые помогли мне при написании раздела о фазовых переходах, Мартина Уайта и Джулеса Колемана за чтение рукописи и ценные комментарии и Жатиллу ван дер Веен-Дэвис и Дженнифер Элизабет Марш за использование книги при чтении вступительного курса физики в Университете Калифорнии и замеченные ошибки.

Последней по порядку, но не по важности, я хотел бы принести благодарности моей дочери Лили за предоставление её компьютера на то время, пока мой находился в ремонте. В самом прямом смысле эта книга не появились бы на свет без её помощи. Лили и Кейт принесли в жертву моей работе над книгой самое ценное, что у них было, — своё личное время, и теперь, по завершении всего, я собираюсь поступить также.

Примечания

1

Эрика Йонг — американская писательница, автор книги «Страх полёта» (Fear of Flying). —

2

Цитируется по книге «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению синьора Галилео Галилея Линчео, философа и первого математика светлейшего великого герцога тосканского с приложением о центрах тяжести различных тел», перевод С. Н. Долгова. —

3