Последнее объятие Мамы

Моя любимая история о человеческом сочувствии – притча о добром самаритянине. Начинается она с того, что священник и левит по очереди проходят мимо лежащего у дороги раненого и не останавливаются, чтобы помочь ему. Они прекрасно знают и помнят все тексты, призывающие возлюбить ближнего, но руководствуются явно не ими. И только религиозный изгой самаритянин испытывает сострадание и помогает раненому. Мораль притчи – плоха та этика, которая выучена по книгам, а не идет от сердца. Об этом полезно помнить, когда ученые или политики иронизируют над нежными чувствами, выставляя их чем-то лишним и ненужным. Какой прок от сочувствия ближнему? Психолог Пол Блум написал книгу под названием «Против эмпатии» (Against Empathy, 2016), в которой доказывает, что мы существа рациональные, поэтому наши нравственные принципы должны опираться на логику и разум. Если все как следует обдумать (и желательно по науке), мы всегда сумеем сделать абсолютно взвешенный, идеально правильный выбор. Что может быть лучше объективной этики?

В свете событий новейшей истории его позиция попросту пугает. Науку и разум без опоры на человечность можно обратить на службу чему угодно и оправдать с их помощью любую гнусность. Именно они дали нам весомые экономические доводы в пользу рабства и медицинское обоснование опытов над заключенными. Они побуждали нас улучшать человеческую породу с помощью насильственной стерилизации и геноцида. Еще совсем недавно евгеника считалась приличной и достойной наукой, ее преподавали в университетах по всему миру. Тем, кто причислил себя к высшей расе, казалось вполне разумным отбраковать низшие. Вот что получается, если руководствоваться чистой логикой, а сердцу слова не давать. Последствия этого рационального мышления мы уже видели во время Второй мировой войны – и тогда же убедились, что величайшими героями становятся не те, кто мыслит как большинство, а те, кого эмпатия заставляет действовать наперекор зверским приказам. Это они тайком подкармливают голодающих узников, это они укрывают в подвалах и на чердаках истребляемых и преследуемых. Польской медсестре Ирене Сендлер удалось поодиночке тайно вывезти из Варшавского гетто сотни еврейских детей. Ею двигали не какие-то отвлеченные высокие моральные принципы, а естественная эмпатия.

Между тем многие рационалисты расценивают эмпатию и сочувствие как слабость, находя в них слишком много импульсивного и неконтролируемого. Но ведь в этом и есть их сила! Эмпатия подпитывает наш интерес к окружающим. Удовольствие, которое доставляет нам общество других и их благополучие, заложено в нашей биологической природе. Это наша суть, не требующая никаких отдельных нравственных оправданий. Нам и к Библии за примерами обращаться незачем, поскольку о поступках, продиктованных любовью к ближнему, мы узнаем ежедневно. Люди кидаются в ледяную воду спасать утопающих, вытаскивают упавших на рельсы перед приближающимся поездом, закрывают кого-то своим телом в перестрелке. Они жертвуют собой не задумываясь – и поэтому зачастую так удивляются всеобщему вниманию к своей персоне. На их взгляд, они всего-навсего сделали то, что требовалось. Не проходит и дня, чтобы в интернете не появилось новое видео, где собака уволакивает раненого собрата с шоссе, слон спасает слоненка, которого вот-вот смоет бурный поток, а горбатый кит отбивает тюленя у разбойничающих косаток. В большинстве случаев спасателя побуждают к действию сигналы бедствия. Это в высшей степени типичная для млекопитающих реакция помощи попавшему в беду детенышу, распространяющаяся и на остальных, порой даже на представителей чужого вида.

Еще любопытнее, когда на помощь приходят при отсутствии четких сигналов бедствия. Здесь спасатели догадываются о том, что нужно сделать, просто оценивая ситуацию в целом. За иллюстрацией давайте вернемся к уже упоминавшемуся вольеру бонобо в зоопарке Сан-Диего – в те времена, когда огораживающий ров еще заполняли водой. Как-то раз служители осушили ров, чтобы почистить, а потом, собираясь залить его заново после уборки, отправились на кухню открывать вентиль. И тут за кухонным окном показался вожак стаи, альфа-самец Каковет, который дико верещал и размахивал руками. По рассказу служителей, получалось очень доходчиво – даже без слов.

Как выяснилось, несколько молодых бонобо прыгнули в осушенный ров, но не смогли выбраться. Если бы воду пустили, они бы захлебнулись, потому что плавать человекообразные обезьяны не умеют. Служители принесли лестницу, и с их помощью все бонобо выбрались – кроме самого маленького, которого Каковет вытащил сам. Лихорадочные попытки привлечь внимание служителей свидетельствуют, что альфа-самец понимал, где и кем перекрывается вода, и догадывался, какой катастрофой обернется заполнение рва. Он кинулся предотвращать беду.

Иногда обезьяны кормят и поят стареющих членов группы. У одной из шимпанзе в нашей колонии – старой самки по кличке Пеони – артрит иногда разыгрывался так, что она не могла доковылять даже до поилки. Тогда самки помоложе набирали воды в рот и приносили Пеони – той оставалось только подставить распахнутую пасть под струю. Когда Пеони все же передвигалась, молодые самки помогали ей присоединиться к группе груминга, собиравшейся на конструкции для лазанья, – упирались обеими руками в ее внушительный зад и подталкивали наверх. В дикой природе одной одряхлевшей самке, которая уже не могла сама лазить по деревьям, охапками доставляла фрукты ее дочь.

В луизианском заповеднике «Приют шимпанзе» (Chimp Haven), с которым я сотрудничаю и который поддерживаю, шимпанзе обитают на больших лесистых островах. Туда их перемещают «на заслуженный отдых» из исследовательских лабораторий, поэтому они имеют слабое представление о траве, деревьях и открытой территории как таковой. И тогда мы наблюдаем, как уже освоившиеся шимпанзе передают опыт новоприбывшим. Однажды самка по кличке Сара спасла свою близкую подругу Шейлу от ядовитой змеи. Сара увидела змею первой и принялась издавать сигнал тревоги – громкий лай, состоящий из отрывистых «у-а-а», – оповещая всех вокруг об опасности. Но Шейла кинулась посмотреть поближе, так что Саре пришлось хватать ее за руку и энергично оттаскивать. Сама она тыкала в змею палкой для проверки, но Шейлу упорно не подпускала. Похоже, она догадывалась, что Шейла сграбастает змею голыми руками и окажется в смертельной опасности.

Я могу привести еще десятки примеров с приматами – и примерно столько же с дельфинами, псовыми, птицами и прочими. Особенно щедры на такие примеры слоны. Чего стоит, например, спасение слонят, увязающих в грязевых ямах. Взрослые слоны спускаются в эту смертельно опасную ловушку и хоботом выталкивают барахтающихся малышей наверх. На популярнейшем видео из южнокорейского зоопарка, когда слоненок соскальзывает в бассейн, стоящая рядом мать в панике топчется у бортика, пока мгновенно примчавшаяся тетушка упавшего не начинает бодать ее лбом в бок, разворачивая в сторону лестничного спуска в воду. По нему они вдвоем вбегают в бассейн, подплывают к слоненку и выгоняют по той же лестнице на берег. Правда, судя по тому, что слоненок прекрасно плавает и умеет пользоваться хоботом как дыхательной трубкой, паника была излишней. «Слонам лишь бы драматизировать», – прокомментировала случившееся эксперт Джойс Пул. Для меня же самое любопытное здесь – поведение тетушки, которая понимала, как вытащить слоненка из бассейна, но возглавить спасательную операцию побуждала слониху-мать.

Судя по всему, животные очень многих видов способны мгновенно догадываться, что требуется окружающим, и спонтанно приходить на выручку. Но вместо того, чтобы рассказывать все новые и новые истории, я лучше перейду к результатам экспериментов, поскольку лишь они дают нам точные данные. При обычном наблюдении на ситуацию влияет слишком много разных факторов, чтобы можно было делать однозначные выводы. Эксперимент же позволяет задать контролируемые условия, в которых у животного сохранится выбор из вариантов поведения, но эгоистичные интересы будут исключены. Между тем до недавнего времени эксперименты по исследованию поведения помощи сородичам почти не проводились, поскольку ученые в массе своей полагали, что о благополучии окружающих способен заботиться только человек. Животных считали безразличными к судьбе собратьев. Иногда ученые заявляли об этом с пафосом, подчеркивая благородство человеческой природы или утверждая, что наших предков сделал отличными в этом смысле от других животных относительно недавний эволюционный поворот. Почти как церковники, отказавшиеся заглядывать в телескоп Галилея, поскольку ничего достойного там увидеть невозможно, ученые ничего выдающегося от животных не ждали – отсюда и скудость соответствующих исследований поведения почти на всем протяжении прошлого века. Зачем проверять наличие у животных качеств, которых у них точно быть не может? Но перемены уже наметились. Поскольку все, что делает человек, – включая и оказание помощи – наверняка имеет прообраз или параллель у других видов, помощь стала достойным предметом для изучения.

Блестящую серию экспериментов с участием самого эмпатичного вида человекообразных обезьян – бонобо – провел американский антрополог Брайан Хэйр с коллегами[89]. Бонобо так же близки к нам, как и шимпанзе, но значительно более чутки и ласковы. Из-за их склонности пользоваться сексом как средством погашения конфликтов я давно уже шучу, что лозунг этих приматов – «занимайтесь любовью, а не войной», и он даже успел приклеиться к ним в качестве ярлыка. В изобретательных экспериментах Хэйра они свою репутацию подтвердили. В одном из тестов молодым бонобо доставалась целая гора фруктов, которую испытуемый легко мог слопать в одиночку. Так они и поступали, если оставались одни. Но в некоторых случаях они обнаруживали рядом собрата – за проволочной дверцей, отпереть которую со своей стороны им не составляло труда. И первое, что делали многие бонобо, прежде чем наброситься на фрукты, – отпирали дверцу и впускали соседа. Этот поступок лишал их половины неслыханного богатства, ведь с новоприбывшим приходилось делиться. Если же за дверцей никого не было, отпирать ее они обычно даже не пробовали.

Еще более впечатляющие результаты принесли тесты, в которых у обезьян возникала возможность добыть еду для других, не получая при этом ничего для себя. Они могли, дернув за веревку, открыть дверцу, чтобы другой бонобо добрался до фруктов, но им самим доступ к пиршеству был отрезан. Однако за веревку они все же дергали, хотя – как писал Адам Смит о сочувствии – сами ничего не получали, за исключением удовольствия видеть счастье других.

Это тест уже не на альтруизм как таковой, который может проявляться по-разному, а на

Но споры о том, наполовину стакан полон или наполовину пуст, не утихают: если нас сильно впечатлили выявленные у наших обезьян просоциальные наклонности, то критики подчеркивали в первую очередь, что просоциальный выбор делался не во всех случаях. Видимо, шимпанзе все же могут вредничать, заявляли они, иначе зачем намеренно лишать напарника вознаграждения? Однако эта попытка укрепить пошатнувшуюся веру в то, что заботиться о ближнем свойственно лишь человеку, провалилась. Шимпанзе – создания сложные, их поведение постоянно варьирует. Я не знаю ни одного задания, которое они выполнили бы на сто процентов, даже прекрасно понимая, что там к чему. У людей то же самое: наши успехи тоже варьируют в зависимости от обстоятельств, настроения, сосредоточенности и взаимодействия с напарниками. Ознакомившись с результатами экспериментов на просоциальный выбор у людей, мы обнаружили не меньшую вариативность, чем у шимпанзе. В частности, 7–8-летние дети делают просоциальный выбор в трех случаях из четырех, то есть в четверти случаев выбор оказывается эгоистичным. Другие исследования эту тенденцию подтверждают. И у шимпанзе, и у человека просоциальные наклонности никогда не бывают стопроцентными[91].

В Японии Синья Ямамото провел эксперимент, в котором шимпанзе могли помогать друг другу – но только сумев посмотреть на ситуацию «чужими глазами». Результаты получились примерно такими же, как в описанных выше примерах из реальной жизни, когда шимпанзе догадывались, что другому нужна вода или пища или что с подруги станется схватить змею голой рукой. Ямамото сумел создать контролируемые экспериментальные условия для исследования этой интуитивной помощи. У самки шимпанзе имелось два способа добраться до апельсинового сока: подтянуть контейнер поближе с помощью граблей либо выпить сок через трубочку. Однако ни граблей, ни трубочки испытуемой не давали, зато рядом, в отдельном отсеке, сидел самец шимпанзе, у которого имелся целый арсенал разных орудий. Заметив затруднения подруги, он мог выбрать нужное орудие и передать через небольшое окошко. Если же ему не удавалось проникнуться затруднением соседки, он выбирал орудие наугад, не понимая, что той требуется. Как видим, шимпанзе не просто готовы прийти на выручку друг другу, они способны учесть, что именно требуется соплеменнику в соответствующей ситуации[92].

Эти способности по-прежнему изучены слабо, но уже ясно, что человекообразные обезьяны совсем не так эгоистичны, как предполагалось, а если сравнивать с человеческим поведением – дадут сто очков вперед среднестатистическому священнику или левиту. Однако по практическим и этическим причинам мы не проводим эксперименты на выявление тех форм альтруизма, которые могут дорого обойтись помощнику, например, если ему придется рисковать жизнью ради другого. Ни один ученый не будет намеренно сталкивать шимпанзе в реку, чтобы проверить, станут ли остальные его спасать, хотя реальные жизненные ситуации показывают, что станут. В зоопарках крупные обезьяны часто живут на острове, окруженном водяным рвом, и нам известны случаи, когда кто-то из обитателей пытался спасти упавшего в воду собрата – иногда в результате гибли оба. Один самец лишился жизни, когда зашел в воду, чтобы вытащить детеныша, которого уронила в ров неуклюжая мать. В другом зоопарке детеныш шимпанзе задел электрическое ограждение и в панике спрыгнул со спины матери в воду. Мать утонула вместе с ним, когда кинулась его вылавливать. Первая в мире «говорящая» шимпанзе Уошо, услышав вопль упавшей в воду самки, перемахнула через двойную электрическую ограду, чтобы добраться до отчаянно барахтающейся утопающей. Зайдя в скользкий ил у края рва, Уошо ухватила ее за молотящую по воде руку и вытащила. Пострадавшую она почти не знала, они познакомились за считаные часы до происшествия[93].

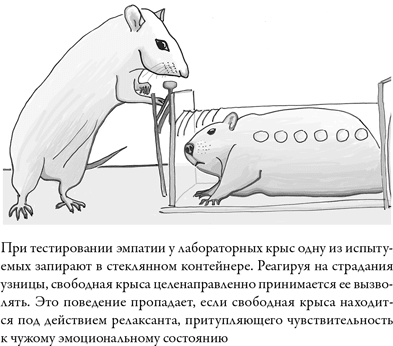

Чтобы заставить стойкого гидрофоба кинуться в воду, мотивация явно должна быть очень сильной. Рассудочных расчетов («Может, если я помогу ей сейчас, она тоже когда-нибудь меня выручит?») для этого не хватит: зачем рисковать жизнью и здоровьем ради такой призрачной перспективы? Только эмоции, вызванные происходящим, могут побудить нас презреть опасность – как побуждает эмпатия, позволяющая проникнуться чужим эмоциональным состоянием. Как выразился американский психолог Мартин Хоффман, эмпатия обладает уникальным свойством «вызывать у нас неприятные переживания из-за чужой беды»[94]. Этот механизм протестировал – не на приматах и других крупных млекопитающих, а на грызунах – исследователь из Чикагского университета Инбаль Бен-Ами Барталь. Барталь запускал крысу в вольер, где находился небольшой прозрачный контейнер – примерный аналог банки из-под варенья. Внутри отчаянно извивалась, пытаясь выбраться, другая крыса, но выход ей перегораживала дверца с защелкой. Свободная крыса не просто принималась разбираться, как открыть дверцу и вызволить узницу, она делала это с явным энтузиазмом. Заранее отпирать защелку крыс не обучали, они учились на месте. Затем Барталь подверг испытанию мотивацию крыс-спасительниц, предоставляя им на выбор два контейнера – один с шоколадной крошкой (любимым лакомством, легко различимым по запаху), второй с запертой товаркой. Во многих случаях крыса в первую очередь принималась освобождать узницу, то есть уменьшить ее страдания было для свободной крысы важнее, чем полакомиться шоколадом[95].

Может быть, испытуемые вызволяли узницу только потому, что жаждали общения? Если товарка томится взаперти, с ней не поиграешь, не спаришься, не займешься грумингом. Вдруг крысы просто хотели устранить препятствие для контакта? В изначальном исследовании такой вариант не рассматривался, но было проведено другое, в котором спасение не вело к взаимодействию[96]. Однако крысы по-прежнему друг друга спасали, а значит, ими двигало вовсе не желание пообщаться. Барталь считает, что мотивацией служат овладевающие ими эмоции: стресс узницы передается свободной крысе и заставляет искать выход. Когда же Барталь с помощью успокоительного превращал крыс в безмятежных хиппи, они все так же успешно вскрывали контейнер с шоколадом, но не обращали никакого внимания на узницу. Им не было до нее дела, у них притуплялась эмоциональная реакция, примерно как у человека под прозаком или болеутоляющим. Крысы становились глухи к чужому страданию и переставали помогать узнице. Эти результаты гораздо больше согласуются с гипотезой деятельного сочувствия или помощи, основанной на эмпатии, чем с объяснениями, предполагающими в качестве мотива сиюминутный эгоистический интерес[97].

Ключевое слово здесь «сиюминутный», поскольку никто не утверждает, что в долгосрочной перспективе эмпатия бесцельна. В биологии четко различаются два аспекта преследования собственных интересов. Если смотреть с первой точки зрения, эволюционной, эмпатия никогда бы не развилась, если бы не давала преимущество: она способствует построению общества, основанного на сотрудничестве, где каждый может положиться на окружающих. Так что взаимной выгоды и ценности для выживания у эмпатии хоть отбавляй. Со второй точки зрения, психологической, собственные интересы – это цели, которые преследует конкретный индивид. Эволюционные цели индивидууму зачастую неведомы. Молодые птицы летят привычными для своего вида миграционными путями, не осознавая почему; животные совокупляются, не догадываясь, что тем самым обеспечивают продолжение рода, – в природе полным-полно эволюционных преимуществ, которые не включены в мотивацию. А значит, в психологическом отношении, своекорыстные интересы у животных в данном случае отсутствуют. Если поскрести шимпанзе Уошо, спасавшую тонущую самку, или слониху Мэй Перм, которая служила поводырем своей слепой подруге, мы увидим отнюдь не кровоточащее лицемерие, а доброту, чуткость и неравнодушие к чужой беде.

Тем не менее ученые по-прежнему одержимы поиском эгоистичных мотивов – по той простой причине, что из экономики и бихевиоризма они крепко-накрепко усвоили: к любым действиям и человека, и животное побуждает материальный стимул. Я же не верю этому ни на грош, а почему – поможет объяснить недавний хитроумный эксперимент с участием детей. Немецкий психолог Феликс Варнекен исследовал, как молодые шимпанзе и дети приходят на выручку взрослым людям. Экспериментатор в самый разгар работы роняет инструмент – подадут ли его испытуемые? У экспериментатора заняты руки – откроют ли ему шкафчик? Оба вида охотно оказывали помощь по собственной инициативе, то есть осознавали затруднение экспериментатора. А вот когда Варнекен начал вознаграждать детей за помощь, помогающих стало меньше. Судя по всему, вознаграждение отвлекало испытуемых, мешало посочувствовать неуклюжему бедолаге[98]. Попытаюсь представить, как бы это выглядело в реальной жизни. Допустим, за какую-нибудь мелкую помощь (придержать дверь или забрать почту из ящика) сосед сунул бы мне пару долларов в карман рубашки. Я бы глубоко оскорбился – можно подумать, у меня только выгода на уме! И уж конечно, деньги не побудили бы меня помогать этому человеку в дальнейшем. Возможно, я даже стал бы его избегать, сочтя манипулятором и дельцом.

Странно думать, что в своем поведении человек руководствуется соображениями осязаемой выгоды, если в большинстве случаев никакой осязаемости в вознаграждении нет. Что служит наградой человеку, который заботится о супруге с болезнью Альцгеймера? Какую выгоду получает тот, кто жертвует деньги на благое дело? Здесь может действовать внутреннее вознаграждение (удовлетворение собой), но, чтобы оно появилось, необходимо сделать что-то хорошее для другого. Так природа гарантирует, что мы будем думать и о других, а не только о себе. Называть такую мотивацию эгоизмом – значит лишать это слово всякого смысла. То же самое касается и прочих видов: не находя у них иных интересов, кроме корыстных, мы оскорбляем саму их социальную природу.