Последнее объятие Мамы

В ходе эволюции у человека выработалась способность откликаться на чужое эмоциональное состояние, доходящая до того, что мы воспринимаем их ощущения (в основном на телесном уровне) как свои. Это высшая степень социального взаимодействия, связующий раствор любого человеческого и животного общества, гарантия поддержки и утешения.

4. Эмоции, которые делают нас людьми

Королеве Виктории обезьяны в Лондонском зоопарке показались отвратительными – а что почувствовали сами обезьяны? Испытывают ли животные отвращение и если испытывают, то к чему? Глядя, как собаки лижут собственные половые органы, поедают фекалии, вываливаются в вонючей грязи, мы делаем вывод, что ни стыд, ни отвращение им неведомы. Но ведь с той же меркой можно подойти и к нам. Мы любим апельсины, выжимаем свежий сок из лимонов, однако стоит предложить цитрус собаке (хотя лучше не надо), и мы увидим ярко выраженную реакцию отвращения – оскал, слюна рекой, стремление отпрянуть от едкого запаха. То, что для нас – полезное сочное лакомство, для другого вида – редкая гадость. Задаются ли собаки вопросом, насколько человеку ведомо отвращение?

Реакция отвращения распространена и у человекообразных обезьян. Одна из шимпанзе в колонии при центре Йеркса – бесстрашная Кэти, – копаясь как-то раз в грязи под большой тракторной шиной, вытащила что-то шевелящееся. Издавая негромкие сигналы тревоги «ху-у», она подержала загадочную штуку на отлете, зажав между указательным и средним пальцем, как люди держат сигарету, и осторожно понюхала. Затем Кэти повернулась к остальным, среди которых была и ее мать, и продемонстрировала им свою добычу в высоко поднятой руке, словно говоря: «А вот смотрите, что у меня!» Скорее всего, это была дохлая крыса, покрытая опарышами. Мать Кэти пролаяла несколько громких «у-а-у».

Осознав, каким драматическим эффектом обладают подобные находки, младшая двоюродная сестра Кэти, Тара, повадилась таскать за хвост дохлую крысу (держа ее при этом подальше от себя) и тайком подкладывать на спину или на голову спящим соплеменницам. Почувствовав (или унюхав) трупик, жертва коварной проделки вскакивала с громкими воплями и, судорожно отряхиваясь, сбрасывала с себя эту мерзость. Кто-то даже принимался тереть оскверненное место на теле пучком травы, чтобы наверняка избавиться от запаха. Тара же быстренько подхватывала трупик и шла искать новую жертву. Помимо вопроса о том, что веселого находила Тара в этой забаве и почему человек мгновенно понимает, смешно ли это, меня интересует здесь эмоция отвращения, имеющая несколько неоднозначную репутацию.

С одной стороны, отвращение принято считать эволюционно примитивной эмоцией. Поскольку зачастую оно основано на обонянии и служит для того, чтобы помешать употреблению опасной пищи (цитрусовые ядовиты для псовых), отвращение считается базовой эмоцией, иногда даже «первейшей» из эмоций. С другой стороны, в растущем массиве литературы об отвращении оно рассматривается как исключительно человеческое свойство, культурно обусловленное, применяемое для морального осуждения и прочего в том же духе. Например, американский нейропсихолог Майкл Газзанига в своей книге «Человек. Что скрывается за нашей уникальностью» (Human: The Science Behind What Makes Us Unique, 2009) классифицирует отвращение как один из пяти эмоциональных модулей, отличающих нас от всех остальных животных.

Тара, видимо, эту книгу не читала.

Что чувствует лошадь, испытывая жажду?

Раньше в ответ на вопрос о том, какие эмоции делают человека человеком, я называл требующие наибольшего самосознания – такие как стыд и чувство вины, хотя понимаю, что многие мои коллеги на этом перечне бы не остановились. Они сказали бы, что животные обладают лишь крохами эмоций, никогда их не смешивают и ощущают их совсем иначе, чем мы. Однако все эти заявления умозрительны – как у Хосе Ортеги-и-Гассета, который ни с того ни с сего брался утверждать, что шимпанзе, в отличие от человека, каждое утро просыпается с ощущением, будто он первый и единственный шимпанзе в мире и других до него не существовало. Испанский философ имел в виду, что каждый шимпанзе считает себя сотворенным не далее как минувшей ночью? Как можно в принципе такое заявлять? В своем стремлении отделить человека от остальных живых существ серьезные ученые выдвигают самые нелепые предположения – то откровенные домыслы, то нечто совершенно непроверяемое. Относиться к ним нужно критически, в том числе и к тем, которые касаются способности или неспособности животных что-то чувствовать.

Тем не менее стыд и чувство вины я готов был принести на алтарь веры в «свойственное только человеку», которая по-прежнему царит в академических кругах. Я считал, что обе эмоции требуют определенного уровня самосознания, которого другие виды могли не достичь. Но теперь я уже не так в этом уверен. Я все больше и больше убеждаюсь, что все знакомые нам эмоции в том или ином виде обнаруживаются у всех млекопитающих, различаясь лишь особенностями, степенью развития, применением и интенсивностью. Отчасти проблема здесь кроется в человеческом языке. Казалось бы, возможность описать свои чувства – это огромное преимущество, но в действительности у него есть и обратная сторона, от которой сильно пострадало изучение эмоций.

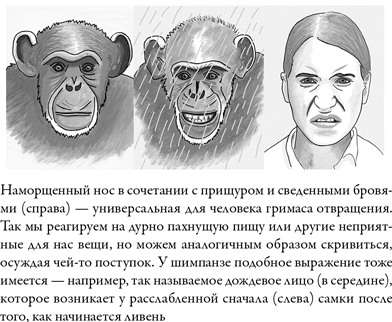

Все началось с экмановской маркировки мимических выражений. В экспериментах испытуемым предъявлялись фотографии лиц, выражение которых требовалось обозначить как «гнев», «печаль» или «радость». Увидев фото смеющейся женщины, вы без колебаний выберете подпись «радость». Эксперименты проводились по всему миру, и ограниченный набор эмоций нигде не вызывал разногласий. Пока все вроде бы абсолютно логично и информативно. А что будет, если не выдавать испытуемым никаких готовых ярлыков – пусть просто опознают эмоцию и обозначают своими словами? Или дать им список ярлыков, в котором не будет самого очевидного, – выберут ли они что-то альтернативное? А как быть с фотографиями, сделанными при плохом освещении? Актеры изображают эмоции стереотипно, смех, например, у них не перепутаешь ни с чем, а «в жизни» эмоциональные выражения лица гораздо менее шаблонны, более мимолетны и зачастую не особенно ярки. Мы проявляем едва уловимые эмоции в полуобороте, за едой, моргая, сидя в полумраке и так далее. После массы дополнительных исследований интерпретация мимических выражений видится уже не такой простой и однозначной. Когда испытуемым предоставили возможность описывать увиденное своими словами, оказалось, что истолкование не всегда укладывается в стандарты. Да, есть ряд выражений, которые большинство оценивает единодушно, однако общая картина вовсе не так однородна, как считалось когда-то[99].

Более того, лепить ярлыки на эмоции – занятие довольно бессмысленное, поскольку эмоции существуют помимо языка. Болтая с приятелем за чашкой кофе на солнечной террасе, я в тысячные доли секунды отреагирую на любую его мимику или телодвижение, не перелопачивая свой словарный запас в поисках подходящего обозначения. Человек откликается на язык тела окружающих его людей потоком, «танцем» координированных движений. Слушая приятеля, я поднимаю брови, закатываю глаза, цокаю языком, хмыкаю, а также обозначаю едва уловимым напряжением мышц вокруг глаз и рта согласие или несогласие со сказанным, сочувствие, одобрение, удивление, недоумение и так далее. Мои зрачки расширяются одновременно со зрачками приятеля, и поза в большинстве случаев совпадает с его позой. Но, если спросить меня потом, какие выражения лица появлялись у этого приятеля во время беседы, не факт, что я их назову или вообще вспомню, поскольку эмоциональная коммуникация обходится без вербальной маркировки. Язык нужен нам, чтобы обсуждать чувства, но в их возникновении, выражении, переживании он не играет никакой роли. Однако современные исследователи эмоций норовят поставить его во главу угла.

Кроме того, мимические выражения нужно рассматривать в контексте. Глядя на снятое крупным планом фото известной теннисистки Серены Уильямс, широко открывающей рот и обнажающей зубы, может показаться, что она вне себя от ярости на соперницу. Но соперница в данном матче – ее сестра Винус, которую Серена обожает и у которой только что выиграла, и значит она, скорее всего, не в ярости, а в экстазе, и рот у нее распахнут в победном крике. Различить эти две принципиально разные эмоции по одному только снимку крупным планом трудно. Вот перед вами женщина в слезах, но вы не знаете, плачет она от радости на свадьбе или от горя на похоронах. Или, например, ваш дядя на очередном домашнем фото – это он улыбается так напряженно или стискивает зубы, сражаясь с упрямой винной пробкой?

Американский психолог Лиза Фельдман Барретт доводит необходимость контекстуальной оценки мимических выражений до крайности, утверждая, что эмоции конструируются разумом. Мы не рождаемся с набором четко прописанных эмоций, за которыми закреплены те или иные однозначно воспринимаемые телодвижения, доказывает она. Наши ощущения зависят от того, как мы оцениваем ситуацию, в которой оказались. Позиция Барретт расходится со взглядами ученых, которые считают основой всего шесть базовых эмоций, выделенных Экманом. Представители этой научной школы предпочитают помечать простыми ярлыками узнаваемые эмоции, тогда как Лизу Барретт увлекает вариативность наших суждений о чувствах, выражение которых не всегда позволяет их угадать.

Человек способен улыбаться печальной улыбкой, визжать от радости и даже смеяться от боли. В популярном эпизоде из комедийного «Шоу Мэри Тайлер Мур» 1970-х гг. главной героине никак не удается сдержать смех на похоронах, хотя она прекрасно понимает его неуместность. Но несовпадение внешнего выражения с внутренними переживаниями совсем не означает, что тому или другому не нужно доверять. Ничто не мешает пользоваться универсальными для всех людей мимическими выражениями, понятными всему миру, и в то же время признавать отсутствие прямой связи между чувством и его внешним выражением. В этом нет никакого противоречия. Чувства и их выражения не всегда соответствуют друг другу и соответствовать не обязаны.

По той же причине я не согласен с тем, что, не зная подлинных чувств животных, мы не имеем права рассуждать об их эмоциях. Этот аргумент так подействовал на одного выдающегося исследователя страха (благодаря которому мир узнал, что за это ощущение отвечает миндалевидное тело головного мозга), что он вдруг наотрез отказался говорить о «страхе» у крыс, которых изучал всю свою жизнь. Американский нейробиолог Джозеф Леду неоднократно сравнивал испуг у крыс и человеческие фобии, беспрепятственно соединяя слова «крыса» и «страх» в одном предложении. Теперь же он призывает нас избегать любых отсылок к эмоциям животных, поскольку использование терминов, описывающих эмоции, будет подразумевать, что чувства крыс аналогичны нашим. Более того, если у нас имеются десятки обозначений страха (фобия, тревожность, паника, беспокойство, ужас и так далее), а у крыс такого (или хотя бы какого-нибудь) количества не наберется, эти животные, по мнению Леду, не способны испытывать столько же оттенков этой эмоции, сколько мы[100].

Этот довод, постулирующий языковую основу эмоций, напоминает мне об одной встрече на семинаре по сексуальному поведению, где антропологи – сторонники постмодернистского подхода предпочитали полагаться на язык, а не на научные методы. Утверждая, что невозможно чувствовать то, для чего нет слов, они доходили до того, что отказывали в возможности испытывать сексуальное наслаждение народу, не имеющему в своем языке слова, обозначающего «оргазм». Сраженные этим беспочвенным заявлением ученые, сидевшие в зале, начали обмениваться записками с каверзными вопросами: «А если у них нет слова “кислород”, как они дышат?» Эмоции явно предшествуют языку и в ходе эволюции, и в развитии человеческого общества, поэтому язык не так уж важен. Это лишь дополнение. Он маркирует внутренние состояния, но кто сказал, что он помогает нам их различать? В немецком языке гнев и отвращение обозначаются двумя разными словами, а в юкатекском (одном из языков майя, распространенных в некоторых штатах Мексики) для обеих эмоций хватает одного, однако мимические выражения гнева и отвращения представители той и другой культуры различают с одинаковым успехом. Представления об эмоциях не ограничены языковыми рамками[101].

Но Леду настолько испугался термина «страх», что теперь отказывает в этой эмоции крысам. Он считает, что в их мозге есть «нервные сети только для выживания», которые заставляют их реагировать на непосредственную угрозу своей жизни. Эти установки мне великолепно знакомы, поскольку аналогичные функциональные определения приветствовались в этологии (европейской школе науки о поведении животных, в рамках которой меня учили). Психические процессы преподаватели этологии старались обходить десятой дорогой. Они буквально кривились от отвращения (эмоции, роднящей нас с другими животными видами!), стоило кому-то заикнуться об эмоциях применительно к животным. Им было гораздо спокойнее с функциональными теориями о том, как то или иное поведение способствует выживанию.

Возвращаясь к эмоциям у крыс: все это время мы знали, что эмоции не тождественны чувствам. Эмоции имеют телесное выражение, поэтому их можно наблюдать, тогда как чувства скрыты внутри и никому не видны. Ничего нового здесь нет. Так почему же нам только теперь говорят о том, что, не имея возможности узнать, что чувствует крыса, лучше не заговаривать о ее эмоциях? Почему эти правила не распространяются на человеческое поведение? Да, у нас хватает слов для обозначения страха, но помогают ли они распознать это состояние у другого человека? Хорошо ли мы понимаем, что эти слова значат? Точно ли они передают наши чувства? Достаточно ли нашего словарного запаса чтобы справиться с этой задачей? Если я спрошу, что вы чувствовали, когда умер ваш отец, вы, допустим, ответите, что горевали, но разве получу я в таком случае полную картину ваших переживаний? Мне не дано проникнуть в ваши чувства. Кто сказал, что ваша скорбь аналогична моей и к ней не примешивается, скажем, облегчение или злость, или какое-то другое чувство, о котором вы предпочли бы не упоминать? Там могут быть такие эмоции, в которых вы и сами-то себе признаваться не захотите.