Последнее объятие Мамы

Койот, успешно припечатавший противника к земле, может пройтись вприпрыжку вокруг распластавшегося перед ним поверженного соперника. Победитель в схватке между домашними кошками нередко демонстративно катается по полу на спине в поле зрения побежденного. Триумфальное поведение характерно и для мангровых крабов: одержавший верх в поединке самец энергично трет одну клешню о другую, исполняя торжественный гимн[124]. У других животных – от волков до лошадей и обезьян – порой с первого взгляда видно, кто принадлежит к победителям, а кто – к вечно уступающим. Отпечаток поражений и побед заметен во всем их облике, и слон Грег своим величием и статью наверняка обязан долгой череде успехов.

Альфа-самца шимпанзе нетрудно отличить от других самцов: у него практически постоянно вздыблена шерсть. Он может ходить «вразвалку» – на двух ногах, держа руки слегка на отлете, покачиваясь из стороны в сторону, будто тяжеловес, да еще прихватив для пущей убедительности какой-нибудь камень или палку. Вызывающая поза настолько узнаваема, что я нередко показываю в подходящей аудитории фотографию вышагивающего так самца шимпанзе в паре со снимком, запечатлевшим почти идентичную «ковбойскую» походку одного из бывших президентов США, уроженца Техаса.

Мне импонирует, как рассматривал разницу в манере держаться у высокоранговых и низкоранговых приматов Абрахам Маслоу. Мало кто знает, что задолго до того, как разработать свою знаменитую пирамиду потребностей (без которой не обходится сейчас ни один учебник психологии и курс менеджмента), американский психолог еще в магистратуре занимался исследованием социального доминирования у приматов. С этим исследованием я хорошо знаком, поскольку Маслоу работал в Зоопарке Генри Виласа (Мэдисон, штат Висконсин), где я через несколько десятилетий наблюдал за макаками. Маслоу описывал дерзость и самодовольство доминирующих обезьян и «жалкую трусость», как он это называл, подчиненных. Альфа-самец у резусов весь день ходит задрав хвост, и больше никому так ходить не позволено (правда, когда вожака в поле зрения нет, остальные самцы приподнять хвост все же осмеливаются). Вожак регулярно прыгает вверх-вниз в кроне дерева, энергично тряся ветки, чтобы все знали, кто тут главный. Идея «самоуважения» по теории Маслоу напрямую вырастает из того, что для приматов он определяет как «ощущение доминирования». Изначально он использовал оба термина как взаимозаменяемые, подчеркивая тем самым, что истоки человеческой психологии нужно искать в поведении обезьян. Маслоу признавал уверенность высокоранговых приматов в себе, включающую и ощущение превосходства[125].

Разница между взглядами Джессики Трейси и Маслоу сводится к тому, каким уровнем самосознания мы готовы наделить животных. Но мне категорически не нравится такой подход, поскольку если и существует понятие, упорно не поддающееся точному определению, то это именно сознание. А значит, нам приходится действовать, опираясь на предположения, хотя и не во всем, ведь отправной точкой остается наблюдаемое нами поведение.

И в том, что касается наблюдаемого поведения, мы отмечаем потрясающее сходство между человеком и другими животными в манере держаться. Дарвин противопоставляет позу угрозы у собак (голова поднята, лапы выпрямлены, шерсть топорщится) позе подчинения (согнутые лапы, хвост поджат, шерсть приглажена). Если подобные статусные сигналы универсальны, не означает ли это, что одинаковы и стоящие за ними эмоции? С эволюционной точки зрения именно такой вариант наиболее вероятен при сходстве поведения у разных видов. Нам незачем отягощать гордость предубеждением, постулируя существование серьезных эмоциональных различий, не подкрепленное никакими свидетельствами, поэтому я склонен здесь согласиться с точкой зрения Маслоу, что систематическое торжество над другими кардинально меняет самооценку – будь то у человека или прочих животных. Такие особи уверены в себе и не стесняются показывать это всем своим поведением. А значит, давней эволюционной историей обладают не только способы выражения гордости, но и связанные с ней эмоции.

Как нашкодивший щенок

На снимках, которые исследовала Джессика Трейси, проигравшие дзюдоисты сжимались, опускали плечи и голову, демонстрируя все признаки стыда и неудачи. Точно такая же реакция типична для человека, который не оправдал надежд или ждет неприятностей, нарушив некие нормы. Считается, что в английском и некоторых других языках германской группы слово «стыд» произошло от более древнего слова, означающего «закрывать». Мы опускаем голову и веки, отводим глаза, подгибаем колени и в целом словно съеживаемся, приобретая несчастный и понурый вид. Уголки губ ползут вниз, а брови выгибаются вверх, создавая выражение полнейшей беззлобности и безобидности. Мы прикусываем или надуваем губы, закрываем руками лицо, словно и вправду хотим провалиться сквозь землю. Мы говорим, что нам стыдно, и при этом знаем, что на нас сердятся, раздражаются или по меньшей мере в нас разочарованы.

Желание испытывающего стыд спортсмена съежиться и скрыться с глаз имеет очевидные параллели в подчиненном поведении приматов. Шимпанзе распластываются на земле перед вожаком, пригибаются и смотрят на него снизу вверх или поворачиваются к нему задом, то есть занимают уязвимую позицию. Доминантные шимпанзе могут подчеркнуть контраст, буквально вытерев ноги о подчиненного, то есть наступив на него, или пронестись мимо, вытянув руку над его головой и вынуждая резко пригнуться.

И снова обратите внимание на разницу в терминологии, применяемой к человеку и животным: выше мы видели это на примере того, как гордость (у людей) противопоставлялась доминированию (у остальных видов). Если о человеке, проигравшем в состязании или вызвавшем чье-то недовольство, говорят «пристыженный», то шимпанзе в аналогичной ситуации будет «выражать подчинение» или «вести себя как низкоранговая особь». Мы описываем поведение животных в функциональных терминах, но, говоря о себе, предпочитаем сосредоточиться на скрытых за поведением чувствах. Мы не желаем даже подразумевать, что у животных могут быть точно такие же чувства (или вообще какие бы то ни было). Но ведь какие-то эмоции за этим поведением точно кроются, так почему они должны отличаться от наших? Будь стыд действительно эмоцией сугубо человеческой, не имеющей эволюционных прообразов, разве не было бы его выражение у человека таким же уникальным, не имеющим аналогов в животном мире? Почему проявление человеческого стыда выглядит точно так же, как поведение, которое биологи называют подчиненным? И не только биологи: американский антрополог Дэниел Фесслер, специализирующийся на изучении стыда, сравнивает универсальное для человека в таком состоянии стремление съежиться с поведением подчиненного в присутствии разгневанного доминанта. Стыд отражает осознание, что вами недовольны или что вы сваляли дурака, и поэтому уместно оправдываться и смягчать недовольство. Иерархические шаблоны здесь очевидны[126].

Это не значит, что человеческий стыд абсолютно идентичен подчинению. У человека диапазон поводов для стыда, несомненно, шире, чем у других приматов. Я никогда не видел, чтобы шимпанзе-подростки стеснялись своей матери, а упитанная слониха переживала из-за лишнего веса. Мы, люди, живем культурными традициями и нормами и оглядываемся на вечно меняющуюся моду, создавая сугубо человеческую почву для стыда, в том числе из-за разницы между поколениями. Подростки стесняются родителей, поскольку те абсолютно ничего не понимают в моде и разговаривают на каком-то устаревшем (20-летней давности) языке. Дома, когда никого из посторонних рядом нет, эти же самые подростки общаются с родителями совершенно нормально, но стоит им оказаться в поле зрения друзей – и начинается: «Что про меня подумают, если увидят с этими динозаврами?» На первый взгляд кажется, что стыд за родителей обусловлен, скорее, конформностью[127], чем иерархическими взаимоотношениями, но в конечном итоге все сводится к заботе подростка о репутации и его месте в группе сверстников.

Только одно проявление стыда отличает наш вид от других, указывая тем самым на более глубокую или новую эмоцию, – это способность краснеть, или изменение цвета лица и шеи, вызываемое приливом крови к подкожным капиллярам. О том, что подобное свойственно лишь человеку, я уже упоминал. Чарльз Дарвин, увлеченный этой загадкой, рассылал письма управляющим колониями и миссиями во всех концах мира, выясняя, повсюду ли люди умеют краснеть. Рассуждая о внешнем эффекте покраснения (у бледнокожих румянец заметнее) и о роли стыда и нравственных принципов, он приходил к выводу, что способность краснеть – это врожденная, универсальная для нашего вида реакция, развившаяся для выражения стыда или смущения.

При всей своей выразительности румянец всегда непроизволен. Даже фальшивые слезы нам вызвать проще. Мы не можем ни покраснеть по желанию, ни согнать краску с лица, когда она совсем некстати, – наоборот, чем больше мы осознаем, что краснеем, тем труднее вернуться в нормальное состояние. Зачем же нашему виду сигнал стыда, которого нет у других приматов, и почему природа отказала нам в возможности его контролировать?

Все дело в доверии. Мы больше доверяем людям, у которых эмоции написаны на лице, чем тем, у которых не видно ни намека на стыд или осознание вины. У человека имеется еще одна черта, укладывающаяся в ту же схему, – белки глаз. Из-за белков движения человеческих глаз отслеживаются более отчетливо, чем, например, у шимпанзе, чьи темные, глубоко посаженные глаза скрыты под козырьком надбровных дуг. Если по глазам обезьяны невозможно понять, куда она смотрит, то человеку трудно скрыть направление взгляда или беспокойно бегающие глаза, выдающие нервозность. Это усложняет нам манипуляцию окружающими. Судя по всему, в ходе человеческой эволюции доверие стало такой роскошью, что пришлось ограничивать возможности для обмана. Это повысило нашу привлекательность в половом отборе. Способность краснеть может входить в тот же эволюционный набор, который обеспечил нам высокий уровень сотрудничества и нравственные принципы.

Стыдливость сопровождает все, что связано с интимными отношениями, – отсюда и желание уединяться, и необходимость прикрывать на публике определенные части тела. Бывает, что запреты эти продиктованы культурными особенностями. Я, например, до сих пор никак не привыкну к зацикленности американцев на женской груди. Первым культурным шоком по прибытии в Штаты для меня стала заметка в утренней газете о том, что какую-то женщину арестовали за кормление грудью в общественном месте. В Нидерландах на нее бы никто внимания не обратил, а уж для меня, приматолога, и вовсе нет зрелища более естественного, чем причмокивающий у груди младенец. Однако во всем мире принято убирать все, что связано с половой жизнью и размножением, с глаз долой. Крайняя форма подобной стыдливости – когда люди не могут заниматься сексом при свете.

Некоторые из этих табу кажутся непостижимыми, но, скорее всего, все началось с необходимости укрепить брачные отношения. Для человеческого общества характерно образование семейных ячеек, в которых оба партнера кровно заинтересованы в сохранении своего брака. В отличие от птиц и многих других животных, у которых проблема решается за счет обитания на определенной территории, с которой изгоняются все непрошеные гости, человек живет бок о бок с множеством потенциальных соперников и половых партнеров. Разумеется, внебрачные связи по-прежнему в избытке, но это не отменяет необходимость контролировать их или, по крайней мере, отслеживать. Это значительное различие между нами и другими гоминидами, у которых нуклеарных (супружеских или партнерских) семей нет. Самки человекообразных обезьян выращивают потомство сами. Даже если какой-то самец и самка отдают предпочтение друг другу, их связь не предполагает отказа от связей с остальными. Заставить шимпанзе скрыться ради секса в укромном месте может только ревность соперников. В таком случае самец с самкой будут встречаться за кустами или уходить подальше от соплеменников. Возможно, именно здесь нужно искать корни нашего желания уединяться. «Тайное спаривание», как его называют биологи, у животных распространено довольно широко. Секс дает богатую почву для соперничества и насилия, поэтому единственный способ сохранить мир – пореже совокупляться на публике. Человек идет дальше, скрывая не только сам репродуктивный акт, но и любые возбуждающие или возбуждаемые части тела, по крайней мере на публике.

Все это совершенно отсутствует у бонобо – не зря этих обезьян часто считают сексуально «распущенными». Но, поскольку в их высокотолерантном обществе в принципе нет необходимости под страхом наказания скрываться и уединяться, к ним неприменимо и само понятие распущенности. У них просто нет стыдливости и сдерживающих факторов – кроме желания избежать стычек с соперниками. Когда два бонобо совокупляются, детеныши иногда запрыгивают одному из них на спину, чтобы получше рассмотреть процесс. Кто-то из взрослых может подойти и, прижавшись гениталиями к одному из партнеров, присоединиться к действу. У этого вида секс – повод для общения, а не конкуренции. Если лежащая на спине самка мастурбирует у всех на глазах, никто даже бровью не поведет. Она быстро-быстро двигает вверх-вниз пальцами во влагалище, но это могут быть и пальцы ноги, потому что руками она при этом вычесывает детеныша или держит фрукт, которым закусывает. Бонобо – мастера делать несколько дел одновременно.

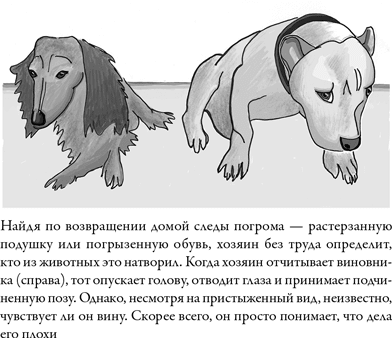

Близкая к стыду эмоция – чувство вины. Но оно относится к поступку, действию, тогда как стыд направлен, скорее, на самого деятеля. Если провинившийся думает: «Не надо было этого делать!», то испытывающий стыд как бы говорит: «Не смотрите на меня, я ничтожество!» Стыд связан с оценкой, которую дает общество, а чувство вины – с собственной оценкой своих же действий. Однако по внешним признакам эти две эмоции различить трудно, и в животном мире прослеживаются одинаково четкие параллели для обеих. Именно поэтому многие хозяева животных уверены, что их питомцы чувствуют вину. В интернете полно видеороликов про двух собак, одна из которых полакомилась кошачьим кормом, а вторая – совершенно ни при чем. Мне больше всего нравится «Виноватый Денвер» (Denver, the Guilty Dog), там пес демонстрирует все признаки понимания, что его ждет нагоняй[128]. Никто не сомневается, что собаки чуют, когда им несдобровать, но ощущают ли они при этом себя виноватыми – вопрос открытый.

Американка Александра Горовиц, специалист по поведению собак, попыталась прояснить этот вопрос с помощью эксперимента. Хозяева должны были сердиться на собаку, не сделавшую ничего плохого, и наоборот, никак не реагировать на разгромленную кухню или погрызенную ценную обувь (а сама Горовиц – на поедание печенья, которое велено было не трогать). После ряда подобных проверок Горовиц пришла к выводу, что виноватый вид – потупленный взгляд, прижатые уши, съеживание, отворачивание, бьющийся между задними лапами хвост – никак не связан с наличием или отсутствием проступка. Все зависит не от содеянного, а от реакции хозяина. Если хозяин ругает собаку, она принимает бесконечно виноватый вид. Если нет, значит все чинно-благородно. На самом деле многие проступки совершаются задолго до того, как хозяин вернется домой, так что наказание увязывается в сознании собаки с хозяином, а не с проступком. Именно поэтому собаке ничего не стоит радостно продефилировать перед вами с уликой – измочаленной кроссовкой или растерзанным плюшевым медведем[129].

Таким образом, поведение собаки после проступка следует расценивать не как выражение чувства вины, а как действия, типичные для представителя вида животных, для которых характерны иерархические отношения, в присутствии потенциально недовольной доминантной особи – смесь подчинения и попытки умилостивить, направленные на уменьшение вероятности взбучки. У меня дома только кошки, собак нет, поэтому ни малейших признаков чувства вины у своих питомцев я не наблюдаю – это связано с меньшей иерархичностью у кошачьих. Собаки лучше понимают установленный порядок и острее чувствуют его нарушение. Матрицей для формирования чувства вины была и остается социальная иерархия, пусть даже человек до такой степени загоняет внутрь страх наказания, что начинает винить себя. Мы наказываем себя сами, терзаясь угрызениями совести из-за поступка, который совершать не следовало, или из-за того, что, наоборот, не сумели совершить требуемое. Мы готовы искупить вину – компенсировать ущерб или принять наказание.

У других видов такое внутреннее отношение к чувству вины встречается редко или отсутствует, но все же исключать ее вероятность нельзя. Проблема в том, что о наличии или отсутствии чувства вины у домашних животных мы судим по чрезмерно ориентированным на человека требованиям, которые понятны нам самим, но для наших питомцев, возможно, остаются загадкой. «Не валяйся на этом диване!» или «Не царапай мое кожаное кресло!» – поди разберись, что этим людям надо. Для животного эти запреты, наверное, так же непостижимы, как для меня необходимость отказаться от жевания жвачки в Сингапуре.