Последнее объятие Мамы

Разрешение конфликтов – неотъемлемая составляющая социальной жизни. Участвующие в нем эмоции сложно вычленить, но как минимум должны смягчиться типичные для любого противоборства злость и страх, чтобы уступить место более благосклонному отношению. Такая трансформация не поддается никакой логике. Проигравшему в недавней схватке необходимо набраться храбрости и подойти к доминирующему обидчику или обидчице с намерением помириться, а агрессор должен ни с того ни с сего унять гнев. Однако у многих животных эта смена эмоций происходит на удивление быстро – словно щелкает в сознании переключатель с вражды на дружбу.

Виртуозно обращаться с этим переключателем человека может научить потенциально склонная к конфликтам среда – например, большая семья или рабочий коллектив. В такой обстановке компромиссы и прощение приходится искать ежедневно. Однако прощение никогда не бывает полным, и, хотя мы часто слышим выражение «простить и забыть», забыть обычно оказывается трудновато. Мы не стираем обиду из памяти, мы просто решаем двигаться дальше. То же самое происходит и у многих общественных животных, поскольку для них точно так же жизненно важно мирное сосуществование и сотрудничество. Но если примирение – процесс наблюдаемый, то прощение – это внутреннее его переживание. Учитывая эволюционную древность этого механизма, слабо верится, что участвующие в нем эмоции у человека и других животных будут радикально отличаться.

Все три эмоции – благодарность, месть и прощение – способствуют поддержанию социальных взаимоотношений, складывающихся за годы взаимодействия между отдельными особями и иногда начинавшихся еще «в песочнице». Эти эмоции подпитывают дружбу и соперничество, укрепляют или подрывают доверие и позволяют обществу функционировать всем на пользу. Животным необыкновенно хорошо удается удерживать баланс, требующий платить услугой за услугу и разряжать напряжение. Теперь нам известно, что в мозге низших обезьян (а возможно, и других животных) имеются особые нейронные сети, помогающие обрабатывать социальную информацию. Эти нейронные сети тестировали в ходе экспериментов: они активировались, когда обезьянам демонстрировали видеозаписи примеров социального взаимодействия между их собратьями, но никак не проявляли себя во время демонстрации видов природы или простого физического контакта между двумя объектами. Исследователи поведения животных долго требовали выделить социальный интеллект в отдельную категорию – и вот теперь нейрофизиология дает нам для этого дополнительные основания[113].

А как насчет эмоций, связанных с будущим? Уже установлено, что и человекообразные обезьяны, и некоторые виды птиц с крупным мозгом живут не только настоящим. Дикие шимпанзе способны планировать – подбирая необходимые орудия за несколько часов до прибытия к термитнику или пчелиному гнезду, где они этими орудиями воспользуются. То есть, запасаясь орудиями, обезьяны уже знают, куда направляются. Аналогичное планирование, свидетельствующее о способности пренебречь немедленным вознаграждением ради будущей выгоды, отмечено у приматов и у врановых[114]. При наличии выбора высшая обезьяна не возьмет сочную виноградину, положенную рядом с орудием, дающим возможность через несколько часов добыть более ценную награду. Это требует самодисциплины. Существование планирования в социальных отношениях доказать труднее, хотя на это активно указывают политические баталии между самцами шимпанзе. Подросший самец, пытающийся свергнуть признанного вожака, проигрывает схватку за схваткой, не успевая зализывать раны. И тем не менее он будет день за днем упорно бросать вызов альфе, не получая немедленного вознаграждения. Пройдет, наверное, несколько месяцев, прежде чем он наконец переломит ситуацию и получит поддержку остальных соплеменников, которые помогут ему скинуть противника. И даже тогда – как было с Никки – молодому самцу придется еще долго бороться за свой статус, прежде чем его признают безоговорочно. Возможно, его позиция окончательно укрепится лишь годы спустя. Неужели он именно на это с самого начала и рассчитывает? А если нет, зачем тогда столько мучиться? Наблюдая за всеми этими стратегами, – а мне на протяжении моего научного пути не раз доводилось их видеть, – трудно не прийти к выводу, что ими движет надежда.

Надежду как таковую у животных подразумевают редко, однако связанная с ней идея ожидания упоминалась применительно к животным еще столетие назад. В экспериментах, которые проводил американский психолог Отто Тинкльпо, на глазах у макаки под колпак прятали банан, и как только ее впускали в комнату, она бежала к колпаку с лакомством. Если там оказывался банан, все шло хорошо. Но если банан тайком подменяли листом салата, обезьяна смотрела на этот лист в недоумении, а потом принималась снова и снова лихорадочно обыскивать все вокруг, возмущенно вопя на жулика-экспериментатора. Лишь после продолжительных поисков она соглашалась удовольствоваться менее ценным лакомством. Тинкльпо показал, что обезьяна не просто увязывает награду и местоположение, она помнит, какую именно награду прятали под колпак. У нее имеются ожидания, нарушение которых сильно ее расстраивает[115].

Приматы и собаки почти одинаково удивляются, когда экспериментатор, словно фокусник, заставляет что-то исчезнуть как по волшебству или, наоборот, появиться будто из ниоткуда. Высшие обезьяны могут засмеяться или озадачиться, тогда как собаки начинают отчаянные поиски исчезнувшего лакомства, а это значит, что до этого момента действительность представлялась им иначе.

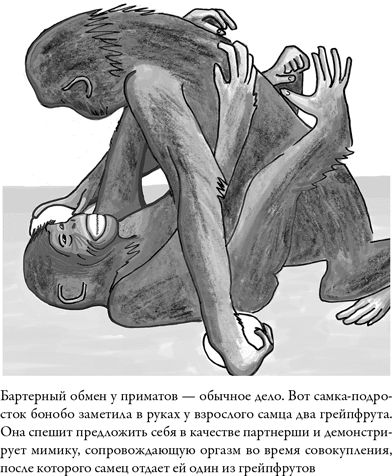

На ожиданиях строится и бартерный обмен, который у животных в большом ходу, несмотря на утверждение Адама Смита, будто «никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой»[116]. Насчет собак Смит, возможно, был прав, а вот дикие шимпанзе в Гвинее навострились обчищать плантации ради «платного секса». Взрослые самцы обычно срывают пару крупных плодов – один для себя, другой для самки с набухшими гениталиями. Самка дожидается где-нибудь в тихом месте, пока самец, рискуя нарваться на разгневанных фермеров, добудет восхитительный фрукт, который будет отдан ей во время или сразу после соития[117].

Еще один пример бартерного обмена нам подкидывают длиннохвостые макаки в некоторых балийских храмах, повадившиеся красть ценные вещи у туристов. Хотя объявление у входа в храм предупреждает, что очки и драгоценности необходимо снимать, многие туристы этого не делают, не подозревая, насколько проворна орудующая в таких местах обезьянья мафия. Прыгнув туристу на плечо, макака одним движением срывает очки или выхватывает из рук дорогой смартфон. Шлепанцы пропадают с ног посетителей прямо на ходу. Однако играть с трофеями или уноситься с ними прочь макаки даже не думают – усевшись неподалеку, но вне досягаемости, они вымогают у туристов выкуп. Несколькими орехами отделаться не получится. Меньше, чем за целый пакет крекеров, обезьяна похищенное из лап не выпустит. Приматологи, изучающие это вымогательство, обнаружили, что обезьяны довольно хорошо представляют, какие именно вещи людям наиболее дороги[118].

Признавая наличие у животных поведения, ориентированного на будущее, собак недавно стали делить на «пессимистов» и «оптимистов» в зависимости от отношения к предстоящим событиям. Собак, которые начинают сильно нервничать, если хозяева запирают их дома одних, – громят квартиру, оставляют повсюду лужи и кучи или заходятся лаем от беспокойства, – причисляют к пессимистам. Когда перед ними ставят миску с неизвестным содержимым, они не спешат к ней, возможно, предполагая, что она пуста. Собаки, которых разлука с хозяином расстраивает меньше, считаются более оптимистичными – и к миске они бегут радостно, ожидая, что она окажется полной. Эта разновидность так называемой

Когнитивная предвзятость дает нам редкую возможность выяснить, как относятся к условиям своего обитания сельскохозяйственные животные. Наверное, свиньи, влачащие унылое и беспросветное существование в тесном загончике, ничего хорошего от действительности не ждут. А те, кому живется повеселее, кого не лишают возможности спать вповалку, прижиматься к собратьям, наслаждаться их теплом, зарываться в кучи соломы, наверное, более благодушны? В одном исследовании одну группу свиней содержали в крохотных загонах с бетонным полом, а другую – в загонах побольше, где каждый день меняли солому и выдавали картонные коробки для игры. Всех свиней приучили к двум разным звукам – позитивному, возвещающему выдачу дольки яблока, и негативному, после которого перед носом свиньи просто махали пустым полиэтиленовым пакетом. Свиньи, умные создания, быстро научились идти только на позитивный звук.

Затем прошедшим подготовку свиньям стали включать неоднозначный звук, нечто среднее между изученными двумя. Как они поступят? Все зависело от условий содержания. Свиньи, которым достались условия получше, ожидали хорошего и охотно шли на непонятный звук, а вот те, кто обитали в тесноте и обиде, смотрели на жизнь иначе. Они оставались на месте, явно полагая, что им подсунут очередной дурацкий пустой пакет. После смены условий содержания – на лучшие или худшие соответственно – менялась и реакция свиней на неоднозначный сигнал, свидетельствуя, что восприятие окружающей действительности во многом зависит от быта. Данный тест на предвзятость наводит на размышления: не лукавят ли компании, заявляющие, что их продукция происходит от счастливых животных – как, например, известный французский плавленый сыр La vache qui rit («Веселая буренка»). Тест может показать, так ли весело живется этим животным на самом деле[120].

Настрой на что-то желанное мы называем надеждой. Мартышка настроена на выгодный обмен, шимпанзе пытается повысить статус, самка дельфина без устали ищет потерявшегося детеныша, волки собираются на охоту, стадо слонов идет за старой самкой-матриархом, знающей, где в этой пустыне еще остался водопой, – не исключено, что все они ощущают надежду. Надежда может присутствовать или отсутствовать и у сельскохозяйственных животных. Как и мы, многие животные все происходящее с ними оценивают в контексте прошедшего и предстоящего. Существование эмоций, связанных с восприятием времени, не ограниченных текущим моментом, уже нельзя отрицать, учитывая растущий массив данных, свидетельствующих, что животные удерживают в памяти определенные события, настраиваются на что-то, обмениваются услугами и воздают по принципу «око за око».

Гордость и предубеждение

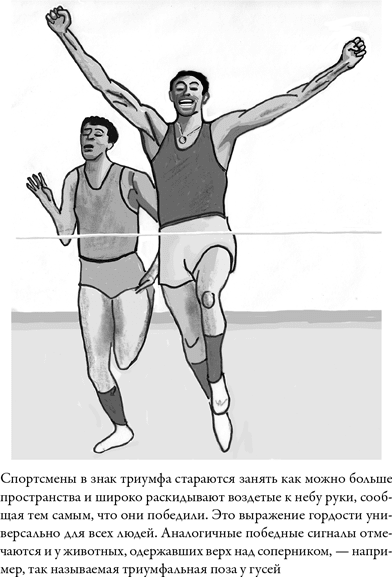

Ямайский спринтер Усейн Болт в знак триумфа изображал молнию – сгибая одну руку в локте, а вторую устремляя вдаль. Эту фирменную победную позу успели перенять многие знаменитости. Известные европейские футболисты, забив гол, задирают форменную футболку, демонстрируя пресс, и прокатываются на коленях по траве раскинув руки, как будто хотят вобрать всем телом восторг ревущей толпы болельщиков. Обычно победитель старается казаться как можно крупнее и внушительнее, захватить побольше пространства, принимая знакомую всем триумфальную позу – подбородок поднят, грудь выпячена, плечи расправлены, руки широко раскрыты, и все это довершается непременной сияющей улыбкой. Так выражается эмоция гордости. У животных ее обычно называют выражением доминирования, но принцип тот же: победитель пытается выглядеть крупнее – взъерошивает перья или шерсть, широко расставляет ноги, высоко поднимает голову, вытягивает торс и так далее. Он раздувается, создавая иллюзию увеличения в размерах, поэтому иногда кажется, будто побеждает всегда тот, кто крупнее.

Кейтлин О’Коннелл, американский эксперт по слонам, пишет о Греге, высокоранговом самце из Национального парка Этоша в Намибии:

Властные сигналы от доминирующих особей уходят корнями далеко в эволюционное прошлое. Рыбы, принимая угрожающие позы, расправляют плавники, а некоторые ящерицы широко раздувают кожные складки на шее. Право кукарекать первому всегда принадлежит главному петуху в курятнике. Наверное, самый известный из победных кличей –

Американский психолог Джессика Трейси документирует выражение триумфа у людей в своей книге «Гордость. Почему в смертном грехе содержится ключ к успеху» (Take Pride: Why the Deadliest Sin Holds the Secret to Human Success, 2016). Она проанализировала сотни фотографий спортсменов мирового уровня, отмечая их реакцию на победу и поражение. Победители соревнований по дзюдо на Олимпиаде 2004 г. на снимках, сделанных сразу после поединка, демонстрируют совершенно одинаковое выражение гордости: кажущееся увеличенным тело, поднятые, широко раскинутые руки со сжатыми кулаками. Часто считается, что подчеркивать собственные достижения и ценные качества больше принято на Западе, где приветствуется личный успех, но культурная принадлежность спортсменов здесь никакой роли не играла. Все победители вели себя одинаково независимо от национальности. Конечно, может возникнуть вопрос – не потому ли это происходит, что мир стал слишком однородным? Возможно, спортсмены просто перенимают способы выражения триумфа друг у друга? Трейси изучила эту вероятность, проанализировав еще одну подборку фотографий, сделанных во время Паралимпийских игр, где участвовали слепые от рождения спортсмены. Слепые победители выражали триумф точно так же, как зрячие, поэтому заимствование можно было исключить. Дальнейшим подтверждением биологической основы проявлений гордости служит их сходство у человека и прочих видов[122].

Однако у животных Джессика Трейси эмоцию гордости не признает, предлагая взамен функциональное описание, которое порадовало бы моих преподавателей-этологов. С ее точки зрения, стараться выглядеть крупнее животное может только с одной целью – напугать, пригрозить, пустить пыль в глаза. Исключительно утилитарное действие. Животные демонстрируют такое поведение перед схваткой или в процессе, а люди – уже после победы над соперником, и значит, по совершенно иным причинам. Трейси приходит к выводу, что лишь человеку знакомо чувство удовлетворения от достижения цели, «требующее осознания, что “я” – это нечто устойчиво существующее во времени, и то, кто я такой и что делаю сейчас, связано с тем, кем я был вчера и что буду делать завтра»[123].

Кажется, я слышу отголоски высказанной Ортегой-и-Гассетом идеи, будто шимпанзе, просыпаясь поутру, не представляет, кто он и что он. Я в недоумении, поскольку для большинства животных сегодняшние поступки – прямое продолжение вчерашних и предтеча завтрашних. Каково бы им было каждый день заново выстраивать иерархию и социальные связи? В действительности у любого члена животного сообщества имеется та или иная устойчивая социальная роль. Как и мы, животные точно знают, кто они и где их место. Их дружба часто длится всю жизнь. Что же касается обозначения статуса, оно, вопреки предположению Трейси, нужно не только для того, чтобы показать противнику свое превосходство до схватки. Иногда оно относится к уже свершившемуся – как триумфальный ритуал у гусей, который обычно исполняется после победы, например, когда гусак прогоняет соперника. Если у человека соответствующий ритуал расценивается как проявление гордости, то не свидетельствует ли аналогичное поведение гусака о том, что и он испытывает гордость?