Последнее объятие Мамы

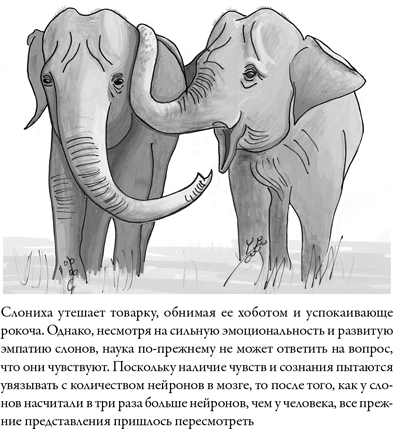

На вопрос, обладает ли слон сознанием, я иногда отвечаю встречным вопросом: «А что такое сознание? Объясните мне, и я скажу, есть ли оно у слона». На этом все замолкают. Никто не знает точно, что имеется в виду.

Вообще-то я поступаю не совсем честно, даже слегка жульничаю, как по отношению к собеседнику, так и по отношению к слонам, потому что на самом деле я все-таки считаю, что сознание у этих исполинов имеется. Работая с индийскими слонами, мы с моей научной группой первыми установили, что они узнают себя в зеркале – эта способность обычно расценивается как признак самосознания[215]. Мы тестировали их умение и склонность к сотрудничеству: хорошо ли, например, они понимают, когда требуется протянуть хобот помощи. Слоны справлялись не хуже человекообразных обезьян и лучше большинства остальных животных. Я вижу целенаправленность и ум во всем, что они делают. Скажем, когда молодым слонам в тайской или индийской деревне вешают на шею колокольчик, мешающий им тайком пробраться в огород или на кухонный двор, они догадываются заткнуть его пучком травы и расхаживают по окрестностям незамеченными. Для такой уловки требуется воображение, ведь никто этому слонов не учил, и трава сама по себе в колокольчиках не растет, так что скопировать случайно получившуюся «заглушку» им тоже было неоткуда. Мы, люди, ища решение, сознательно сопоставляем причину и следствие, и если у нас этот процесс происходит именно так, то почему у слонов решения должны приниматься иначе, без участия сознания?

На одном симпозиуме выдающийся философ объявлял человеческое сознание закономерным следствием наличия у нас огромного числа нейронов. Чем больше нейронов связываются между собой, говорил он, тем более сознательной становится наша деятельность. Он даже показал на видео, как растет дендрит, – изумительное зрелище, которое все равно не прояснило, откуда берется сознание. Докладчик, между тем, сделал из всего этого неожиданный вывод, что человеческое сознание даст сто очков вперед любому другому. То, что мы обладаем самым развитым сознанием среди всех живых существ нашей планеты, он подавал как аксиому. Но мне непонятно, как этот вывод вытекает из теории о нейронах и синапсах, учитывая, что большим количеством нейронов можем похвастаться не только мы. Как быть с животными, чей мозг весит больше 1,4 кг? У кашалота, например, его вес достигает 8 кг.

Ладно, подумал я, допустим, нейронов у человека действительно больше, так что, может, теория и верна. Мы всегда полагали само собой разумеющимся, что человеческий мозг превосходит любой другой по числу нейронов – пока не начали их считать. После подсчетов выяснилось, что четырехкилограммовый мозг слона содержит в три раза больше нейронов, чем наш[216]. Тогда все принялись чесать в затылке. Что же нам теперь, переписывать теорию человеческого сознания? Чем мы, собственно, можем доказать, что оно более развито, чем у слонов? Только тем, что слоны не разговаривают? Или тем, что большинство нейронов у них находится в той части мозга, которая не связана с высшими мозговыми функциями? Вполне веский довод – если забыть о том, что мы не знаем точно, какая именно часть мозга участвует в работе сознания. Тело слона весит 3 т, у него 40 000 мышц в одном только хоботе (что уж говорить о цепком и гибком пенисе), ему приходится следить за каждым своим шагом (особенно матерям и тетушкам, под брюхом у которых семенят крошечные слонята во время общих переходов), у него насчитывается больше генов, отвечающих за обоняние, чем у любого другого вида животных на Земле. Мы готовы утверждать, что слон осознает свое собственное физическое состояние и окружающую обстановку хуже, чем человек? Сложное устройство организма, его движущихся конечностей и притока данных от органов чувств – самая вероятная почва для возникновения сознания. И в этой сложности слону нет равных.

Не все философы готовы согласиться с тем, что для возникновения сознания необходим большой мозг. С развитием исследований, посвященных животным, и антрозоологии (исследования взаимодействий между человеком и животными), многие непредубежденные философы начали думать о чувствительности животных в таком ключе, который открывает путь к дальнейшему изучению. Эти философы признают: даже если мы никогда не выясним, что именно чувствует слон, мы все еще способны установить, что чувства у него имеются[217]. Как можно исключить эту вероятность, если мы толком не представляем, что такое сознание? Любой, кто попытается разрешить эту дилемму, заявив, что сознание бывает разное (самосознание, экзистенциальное сознание, осознание своего тела, рефлексивное сознание и так далее), только усугубит ее, дробя и без того размытое понятие на множество таких же размытых.

Поэтому в дебри сознания и чувствительности у животных я углубляюсь с закономерной опаской.

Кого мы едим

За спорами о сознании у животных кроется проблема, которой многие ученые предпочитают не касаться: что человечество делает с животными. Мы, безусловно, обращаемся с ними нехорошо – по крайней мере, с большинством из них. И чтобы не испытывать угрызений совести, нам проще считать животных бесчувственными механизмами, не осознающими себя, что наука долгое время и делала. Если животные не чувствительнее камня, нет ничего страшного в том, чтобы сваливать их в кучу и топтать. А вот если это не так, перед нами встает серьезная нравственная дилемма. В нашу эпоху промышленного животноводства вопрос о чувствительности животных – тема очень щекотливая, которую принято игнорировать. Мы держим тысячи животных в зоопарках, миллионы в лабораториях и еще миллионы в домах, но это ничто по сравнению с миллиардами их на животноводческих предприятиях. Из всей сухопутной биомассы позвоночных на нашей планете дикие животные составляют всего около 3 %, люди – около 25 %, и почти три четверти всей биомассы приходится на сельскохозяйственных животных!

В прежние времена в крестьянских и фермерских хозяйствах каждому животному давали имя, гоняли на вольный выпас, не мешали валяться в грязи и купаться в песке сколько влезет. Им, конечно, жилось не как в раю, но определенно лучше, чем сейчас, когда телятам и свиньям негде повернуться в узких загонах из нержавеющей стали, куры теснятся тысячами в огромных закрытых птичниках, куда не заглядывает солнце, и даже коров уже не выводят на пастбище. Они просто с утра до ночи топчутся в собственном навозе. Поскольку все это происходит где-то там, вдали от посторонних глаз, о жутких условиях содержания потребитель обычно не подозревает. Мы видим лишь конечный продукт – аккуратные куски мяса, без копыт, голов и хвостов, не заставляющие никого задумываться о том, как существовало это мясо до того, как его упаковали и нам продали. И я сейчас говорю даже не о том, что мы в принципе едим животных, меня в данный момент заботит только наше обращение с ними.

Разумеется, как биолог я не собираюсь отрицать естественный круговорот жизни, в котором каждое животное играет свою роль, либо съедая кого-то, либо становясь пищей. Человеку знакомы обе эти роли. Наши предки были включены в обширную экосистему, состоящую из хищников, травоядных и всеядных, они питались одними и шли на корм другим. Хотя окончить свои дни в желудке хищника современному человеку почти не грозит, наш труп в сырой могиле все равно пожирают несметные полчища разных созданий. Прах к праху.

Наши ближайшие родичи человекообразные обезьяны не жалеют сил, чтобы добыть мелкую мартышку или карликовую антилопу, демонстрируя при этом недюжинный охотничий талант и высочайший уровень сотрудничества. Добычу они пожирают с упоением, радостно урча. Они могут несколько часов просидеть у муравейника или термитника, лакомясь насекомыми, которых выуживают с помощью специального прутика. Одни популяции шимпанзе потребляют животный белок в больших количествах (в одном лесу они почти подчистую извели красных колобусов), другие довольствуются меньшим[218]. У самца шимпанзе, который завлекает самок мясом, число спариваний может увеличиться вдвое.

У людей мясо тоже в большом почете, они готовы есть его при любой удобной возможности. И хотя мы не вооружены клыками и когтями, положенными узкоспециализированным плотоядным, у нас за плечами долгая эволюционная история, на протяжении которой мы стремились дополнить рацион из плодов, овощей и орехов белковой пищей – мясом позвоночных, насекомыми, моллюсками, яйцами и так далее. И не только дополнить: по данным новейших антропологических исследований, у 73 % ныне существующих народов, живущих охотой и собирательством, более половины объема пропитания составляет животная пища[219]. О том, что мы развивались как всеядный вид, можно судить по многофункциональности нашей зубочелюстной системы, относительно небольшой длине пищеварительного тракта и крупным размерам мозга.

Тяга к мясу обусловила нашу социальную эволюцию. Если сбором мелких плодов можно в основном заниматься в одиночку, то охота на крупную дичь требует командной работы. Один человек ни жирафа, ни мамонта не завалит. Наши предки отделились от человекообразных обезьян, охотясь на животных крупнее себя. Это требовало товарищеских отношений, возможности положиться друг на друга, что является основой любого сложного сообщества. Своей склонностью к сотрудничеству и дележу пищи, чувством справедливости и даже нравственностью мы обязаны тому, что наши предки добывали себе пропитание совместной охотой. Более того, поскольку мозг у хищников в среднем крупнее, чем у травоядных, и поскольку для роста и функционирования ему требуется очень много энергии, потребление животного белка наряду с эффективной обработкой пищи (приготовление на огне и сбраживание) входит в число непосредственных причин, способствовавших развитию мозга у наших предков[220]. Животный белок обеспечивал оптимальное сочетание калорий, жиров, белка и жизненно важного витамина B12 для формирования крупного мозга. Без мяса мы бы, может, и не стали такими интеллектуальными гигантами, как сейчас.

Однако из этого вовсе не следует, что наш рацион должен оставаться неизменным или что в нем непременно должно быть мясо. Возможно, ценность животного белка преувеличена. Мы живем в совсем иную эпоху, с другими возможностями, сейчас разрабатываются многообещающие альтернативы – искусственно культивируемое мясо, мясо на растительной основе, – которые можно насытить любыми необходимыми нам витаминами.

Тем не менее я не выступаю против потребления мяса как такового, меня беспокоит обращение с животными – как мы их выращиваем, транспортируем, забиваем. Условия, в которых они содержатся, зачастую унизительны, а иногда попросту ужасны. Узнавая об этом, многие молодые люди в промышленных странах ударяются в вегетарианство, хотя придерживаться такого рациона пока еще по-прежнему сложно. Согласно результатам исследования, проведенного в 2014 г. американским Советом по изучению человека, лишь каждому седьмому из самопровозглашенных вегетарианцев удалось выдержать в таком режиме больше года[221]. И все-таки я снимаю перед ними шляпу. Сам я тоже стараюсь внести свой вклад – по мере сил и без фанатизма, – постановив, что в нашем доме почти не готовят и не едят мясо млекопитающих.

Постепенно набирают силу такие движения, как флекситарианство («гибкое» вегетарианство, допускающее периодическое употребление мяса) и умеренное мясоедение (сокращение мяса в рационе). Недалек тот день, когда будет налажено производство пищи на растительной основе, и эта революция, хотелось бы надеяться, заставит производителей мяса поменять свои методы. Будет превосходно, если человечеству удастся наполовину сократить потребление мяса и при этом радикально улучшить жизнь животных, которые нам это мясо обеспечивают. Может, у нас получится сделать и следующий шаг – исключить животных из этой схемы совсем и выращивать в пробирке мясо, изначально лишенное центральной нервной системы. Я считаю обе эти задачи нашим моральным долгом, но, исполняя его, нам все же лучше честно признать свою природу, чем рассказывать популярные в наше время сказки, будто мы изначально созданы веганами. Это не так.

Непрекращающаяся полемика привела к тому, что термин «чувствительность» проник в массы и обрел определенный подтекст. У человека имеются три причины (не считая злободневных экологических) уважать все формы жизни – это врожденное

Формально ничто не обязывает нас, людей, признавать достоинство какого бы то ни было живого организма, здесь все зависит от нас самих. Может, это неправильное положение дел, но так уж мы устроены. Пусть я не испытываю уважения к комару, жужжащему в спальне, или к сорняку в саду, но я понимаю, что это мое эгоистическое восприятие. Я куда больше уважаю красавицу бабочку или садовую розу. Так что достоинство живого существа – характеристика субъективная. Единственные хоть сколько-то объективные критерии – разум и возраст организма. Мы привыкли ставить животных с крупным мозгом выше обладателей мелкого, хотя и это тоже явное предубеждение, связанное с размерами нашего собственного мозга. Это же предубеждение побуждает нас превозносить своих собратьев-млекопитающих. Дельфина мы ставим выше крокодила, а мартышку – выше акулы. Я всегда с подозрением отношусь к подобным оценкам, слишком уж хорошо они укладываются в древнюю

Заинтересованность в выживании – самая понятная из трех названных выше причин почитать жизнь на этой планете, поскольку эта заинтересованность свойственна всем организмам до единого. Любое живое существо старается спасти свою шкуру от чужих зубов и обеспечить себе достаточно энергии для того, чтобы жить и размножаться. Не факт, что они делают это сознательно, но цепляться за жизнь – это непременное условие выживания, и исключений здесь нет. Даже одноклеточные организмы торопятся отплыть подальше от ядовитого вещества. Растения выделяют токсины, отпугивающие врагов, и подают друг другу химические сигналы (распространяемые по воздуху или в почве через корневую систему) о внешней угрозе – например, о стаде пасущихся коров или о прожорливых насекомых. Зачастую интересы организмов сталкиваются, то есть, чтобы выжить, один должен ущемить интересы другого. Это относится ко всем животным, поскольку, в отличие от растений, перерабатывать солнечный свет в энергию химических связей они не умеют. Поэтому необходимые для выживания калории им приходится добывать, поглощая органическую материю. Все животные калечат или убивают другие живые организмы. Даже самое «органическое» овощеводческое хозяйство неизбежно посягает на интересы других форм жизни, сокращая среду обитания диких животных, уничтожая насекомых натуральными пестицидами и принося выращенные овощи в жертву человеческой утробе. Выступая частью живой природы, мы постоянно выбираем между своими интересами и чужими – как правило, в пользу своих.