Дарвинизм в XXI веке

Об аргументах типа «а почему же сейчас обезьяны в людей не превращаются?» мы уже немного говорили в главе «Стабилизирующий отбор: марш на месте». О претензиях «дарвинизм безнравственен, он оправдывает любое злодеяние» поговорим подробнее в главе 19, здесь же скажем лишь, что данное утверждение не имеет никакого отношения к вопросу о справедливости дарвинизма. Ограничимся рассмотрением тех доводов, которые хотя бы отдаленно похожи на рациональные.

Первое, что поражает, — полная глухота креационистов к ответам и возражениям оппонентов. Современные креационисты — не только частные лица, но и публичные фигуры — снова и снова утверждают, что «никто никогда не видел, чтобы один вид превращался в другой», «никаких переходных форм между разными организмами не найдено», «дарвинизм бессилен объяснить происхождение таких сложных органов, как человеческий мозг» (птичье крыло, глаз позвоночных, язык пчел, «химическая пушка» жука-бомбардира и т. д. — нужное подчеркнуть)… Как будто и не было полутора веков споров и открытий, как будто не выставлены в музеях на всеобщее обозрение пресловутые «переходные формы», не изданы сотни статей о наблюдаемой эволюции, а возможный путь эволюционного возникновения глаза не разобран подробно еще самим Дарвином в прижизненных переизданиях «Происхождения видов».

На первый взгляд кажется, что креационисты просто игнорируют все открытия последних полутора столетий, продолжая как ни в чем не бывало приводить давно опровергнутые доводы и устаревшие сведения. На самом деле речь идет не о невежестве, а о своеобразной избирательности восприятия. Пропуская мимо внимания океан фактов, креационисты старательно вылавливают любую мелочь, противоречащую устоявшимся научным взглядам. Так, например, большой интерес у них вызвали недавние публикации ряда палеонтологов, согласно которым знаменитый археоптерикс не был прямым предком современных птиц — последние произошли от другой группы мелких архозавров. Неважно, что доводы в пользу этой точки зрения не только никак не подтверждают идею сотворенности и неизменности видов, но и вообще имеют смысл лишь в контексте эволюционных взглядов. (Как шутит один современный российский биолог, считать такие публикации доводом в пользу креационизма — все равно что из заключения экспертизы «ответчик А не является отцом мальчика Б» делать вывод, что у мальчика Б вообще не было отца.) Главное — что они ставят под сомнение что-то в существующей эволюционной картине мира.

Собственно, так построена вся аргументация креационистов: в основе ее лежат не доказательства справедливости креационистских взглядов, а попытки «опровергнуть» хоть что-нибудь из взглядов эволюционных. Обычно их оппоненты видят в этом некое полемическое лукавство, попытку подмены тезиса — ведь даже если бы современные представления о ходе и механизмах эволюции в самом деле оказались сплошным заблуждением, это вовсе не означало бы автоматически справедливости креационизма. Мне же представляется, что у креационистов просто нет выбора: их «теория» концептуально пуста, из нее нельзя сделать никаких содержательных выводов, которые можно было бы доказать или опровергнуть.

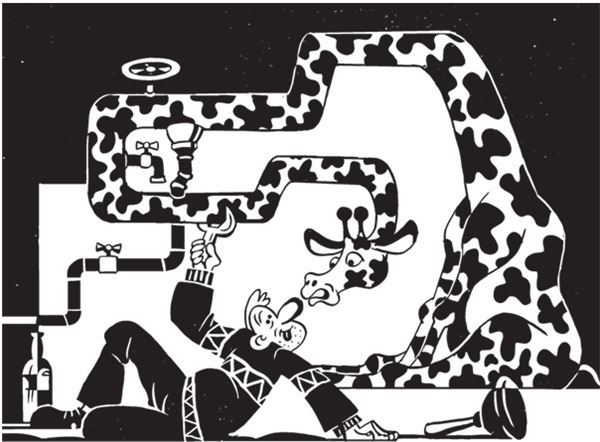

В самом деле, представим на миг, что мир и все живое сотворены намеренно всемогущим Создателем, цели которого нам неизвестны и не могут быть выяснены. Какой факт может противоречить такому допущению? Какие бы странности, нелепости, несуразности в живой природе мы ни обнаружили, креационист всегда может ответить, что, видимо, таков был замысел Творца — даже если речь идет о «конструктивных решениях», напоминающих халтуру вечно пьяного жэковского сантехника (как, например, расположение клеточных слоев в том же глазу позвоночных или прохождение возвратного гортанного нерва у жирафа) или удивительную схожесть «мусорных» (нефункциональных) участков генома у тех видов, которые эволюционисты считают близкородственными. Некоторые наивные люди даже видят в такой «неопровержимости» важное достоинство креационизма, способного благодаря ей «объяснить» без специальных исследований любой, даже самый неожиданный факт. Увы, то, что нельзя опровергнуть, оказывается совершенно бесполезным для познания.

Подробнее мы будем говорить об этом в главе 16, а пока ограничимся таким мысленным экспериментом. Представим себе, что некая бабушка Физдипёкла сказала, что завтра будет дождь. Если дождя не будет — значит, прогноз явно ошибочен. Если дождь в самом деле будет, это ничего не значит: в наших краях дождь — не такая редкость, чтобы это не могло быть простым совпадением. Но если бабушка Физдипёкла предсказывает наличие или отсутствие осадков много дней подряд и при этом ошибается явно реже, чем синоптики, нам придется признать, что старушка действительно владеет неким даром или методом.

А вот если бабушка в полном соответствии с известной народной прибауткой предскажет, что завтра «то ли дождик, то ли снег то ли будет, то ли нет» — такой «прогноз» сбудется обязательно, но при этом не будет означать ровно ничего, сколько бы раз подряд он ни сбылся. То же самое справедливо и для объяснений, откуда взялось все живое и почему оно такое, какое есть: «объяснение», которое ничем не может быть опровергнуто, просто ничего не объясняет. Оно — лишь

Сами креационисты обычно стараются как-то затушевать, скрыть эту неприятную особенность своих взглядов. Некоторые из них даже силятся привести примеры «проверяемых предсказаний», якобы вытекающих из теории творения. Одним из самых излюбленных «примеров» такого рода (точнее, примером метода, который позволяет формулировать такие предсказания) является так называемый «фильтр Дембски» — набор универсальных критериев, которые должны позволить отличать объекты естественного происхождения от артефактов, созданных любым разумным агентом. Мы сейчас не будем вдаваться ни в существо этих критериев, ни в то, насколько они действительно пригодны к использованию. Отметим лишь, что создатель «фильтра», американский философ и богослов Уильям Дембски, специально указывал: на основании этих критериев можно иногда утверждать, что оцениваемый объект

Массив фактов, свидетельствующих о реальности эволюционных процессов в природе, сегодня столь внушителен, что не у всех креационистов хватает духу просто игнорировать его. В последние десятилетия, наряду с «твердым», ортодоксальным креационизмом, не допускающим никакого изменения однажды созданных форм, оформился так называемый «мягкий» креационизм — попытка примирить огромный фактический материал с идеей непосредственного творения. Это новое направление допускает ограниченную эволюцию и возможность возникновения новых видов. Однако все это может быть только в пределах истинного, «сотворенного» рода — «барамина». Собака могла произойти от волка, волк может иметь общих предков с шакалом и койотом, но род

Еще дальше идут сторонники так называемой «теории разумного замысла» (

Для такого решения были все основания. Несмотря на наукообразную терминологию, IDT не может считаться научной теорией уже хотя бы потому, что страдает тем же пороком, что и обычный, «твердый» креационизм: невозможно представить себе факт, который бы ее опроверг. Такие «теории» по определению лежат за пределами научного метода (см. предыдущую подглавку и главу 20). И как из всякой принципиально неопровержимой «теории», из IDT нельзя вывести не только проверяемые, но и вообще сколько-нибудь содержательные утверждения. Она не может ни предсказать новые факты, ни усмотреть связь между уже известными.

Что же касается солидных «учебников» и иных сочинений, посвященных изложению IDT, то почти весь их объем заполнен критикой эволюционизма. Последняя обычно строится по уже знакомой нам схеме «апелляции к незнанию»: если какой-либо факт не находит убедительного (для сторонников IDT) объяснения с эволюционных позиций, он считается свидетельством в пользу IDT. В связи с этим более рационально мыслящие богословы шутят, что сторонники IDT верят в какого-то особого «бога белых пятен», область могущества которого непрерывно сокращается по мере накопления знаний. А бывший куратор Ватиканской коллекции метеоритов, ученый-монах брат Гай Консольманьо выразился еще резче, назвав креационистов «язычниками, приписывающими христианскому богу черты и функции племенных божков».

Кстати, интересно, что из последователей основных ветвей христианства креационистских взглядов придерживаются в основном протестанты и православные (разумеется, далеко не все[141]), среди католиков же они гораздо менее популярны. Католическая церковь никогда прямо не осуждала эволюционное учение. А в 1950 году энциклика

Думаю, дело тут не в особой прогрессивности ватиканских иерархов[142] или их симпатиях к эволюционизму. Просто в католическом богословии еще со времен Фомы Аквинского важную роль играет логическое рассуждение. И вот оно-то и заставляет считать теорию эволюции наиболее приемлемым объяснением мира для верующего человека. Рассуждая чисто логически, можно себе представить, скажем, что каждая ископаемая фауна была создана отдельным актом творения[143] или что творец намеренно имитировал целый ряд свидетельств древности Вселенной и Земли (удаленность видимых галактик, соотношение радиоактивных элементов и продуктов их распада, толщу осадочных пород и т. д.). Но образ бога-двоечника, десятки раз неудачно пытавшегося заселить Землю, или бога — мистификатора-постмодерниста, нарочно вводящего людей в заблуждение, куда более оскорбителен для истинно религиозного сознания, чем теория, не говорящая о боге ни слова.

Может ли дарвинист верить в бога, или Чарльз Дарвин в роли Перри Мейсона

На этом месте, пожалуй, кое у кого из читателей возникнет некоторый внутренний протест: мол, хотя собственно в строгих формулировках теории эволюции действительно не содержится никаких упоминаний о боге, вере, священном писании и тому подобных предметах, сам дух этой теории явно враждебен религии. Уже сама идея эволюции, то есть постепенного развития одних живых форм из других в течение длительного времени, противоречит библейскому рассказу, согласно которому все живые существа были непосредственно сотворены богом-вседержителем в течение считаных дней. А уж идея естественного отбора случайных наследственных изменений как основного механизма эволюции и вовсе не оставляет места для проявления божественной воли. Люди постарше, успевшие окончить среднюю школу еще в советские времена, пожалуй, припомнят, что им на уроках так и говорили: теория Дарвина, мол, лишний раз опровергает наивные религиозные сказки.

Что интересно, в этом пункте сходятся носители противоположных взглядов, не согласные друг с другом больше ни в чем: воинствующие атеисты и религиозные фундаменталисты. Те и другие полагают, что дарвиновская модель эволюции несовместима с верой в бога, только одни считают это доводом против веры, а другие — против теории Дарвина (да и против идеи эволюции вообще). Но так ли это на самом деле?

Что касается рассказа о сотворении мира, приводимого в книге Бытия, то, если понимать его буквально, противоречащими ему окажутся не только эволюционная теория, но и едва ли не все современное естествознание; по крайней мере — все его разделы, изучающие «объекты с историей»: космология, планетология, геология и т. д. Все эти дисциплины располагают огромным массивом фактов (причем очень хорошо согласующихся друг с другом), однозначно свидетельствующих о глубокой древности нашего мира и о том, что за время своего существования и весь он, и некоторые особенно интересующие нас его части (Солнечная система, Земля) претерпевали очень большие изменения — иногда медленные, иногда быстрые. И хотя нанести основные вехи этих изменений на абсолютную временнýю шкалу оказалось возможным только в ХХ веке, коллизия между буквальным пониманием Библии и естествознанием обозначилась практически с момента возникновения последнего. «И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем», — писал (между прочим, как раз в защиту дарвинизма) полтораста лет назад остроумнейший русский поэт и убежденный христианин Алексей Константинович Толстой. Так что тому, кто настаивает на буквальном понимании библейского текста, придется отринуть не только эволюционную теорию, но и вообще все естествознание. Правда, как утверждают знатоки, даже и столь радикальный шаг не спасает: буквалистская интерпретация противоречит не только науке, но местами — и сама себе. Но автор этих строк не считает себя достаточно сведущим в вопросах богословия, чтобы всерьез обсуждать эту тему.

Что же касается вопроса, исключает ли дарвиновская модель эволюции божественный промысел, то давайте немного отвлечемся от предмета данной книги и чуть-чуть поиграем в детектив. Представим себе такой сюжет: некто Смит найден убитым в своем доме. Подозрение падает на некоего Брауна — он имел веские основания желать смерти Смита и вообще не отличается уважением к закону. Браун клянется, что весь роковой вечер не выходил из дома, но подтвердить этого никто не может. И тут в полицию является некто Уильямс — знакомый Смита и Брауна, вроде бы не имеющий никакого собственного интереса в этой истории, — и заявляет, что видел Брауна возле дома Смита в тот самый вечер и даже примерно в тот час, когда, согласно заключению коронера, мистер Смит расстался с жизнью. Брауна, разумеется, тут же арестовывают и предают суду. Но Великий Детектив… Кого бы нам выбрать на эту роль? Пусть это будет Перри Мейсон — герой Эрла Стенли Гарднера и самый знаменитый профессиональный адвокат среди литературных сыщиков. Так вот, защищать Брауна берется Перри Мейсон. И в кульминационный момент процесса вызывает на свидетельское место некоего доктора Купера, который показывает под присягой, что весь тот вечер его давний пациент мистер Уильямс просидел у него на приеме, на другом конце города от дома Смита — что могут подтвердить медсестра мисс Доу, а также записи в журнале приема. Помявшись немного, доктор сообщает также, что вообще-то мистер Уильямс страдает куриной слепотой и при том освещении, которое было на улице в час убийства, вряд ли мог бы отличить обвиняемого от любого из присутствующих в зале суда, включая дам. Прокурор бледнеет, зал гудит, судья стучит молоточком, присяжные единогласно выносят оправдательный вердикт. Все кидаются поздравлять Брауна и его чудо-адвоката, столь убедительно доказавшего невиновность своего подзащитного.

Но действительно ли невиновность Брауна доказана?