Дарвинизм в XXI веке

Мы все — даже те, кто совершенно не интересуется ботаникой — прекрасно знаем причудливую и неповторимую форму дубового или кленового листа и вряд ли спутаем их с чьими-нибудь еще листьями. У этих деревьев есть близкая родня на Дальнем Востоке — другие виды тех же родов. Но при этом у дальневосточных дубов и кленов (а также у калины и некоторых других деревьев и кустарников, европейские виды которых отличаются сложной и оригинальной формой листа) листья совсем не такие — они цельные, овальной формы и напоминают лист ольхи или лещины. Вообще говоря, форма листа — признак довольно нестабильный, легко изменяющийся в результате единичных мутаций, а то и под влиянием чисто физиологических факторов. Но тогда тем более удивительны столь закономерные географические различия.

Особенно часты такие явления в окраске. Скажем, многие наши дневные хищные птицы имеют оперение серого или бурого цвета с темными пестринами. А их родственники в Южной Америке одеты в яркое черно-рыже-белое оперение. При этом на обоих континентах соответствующая «мода» охватывает как представителей семейства ястребиных, так и соколиных — хотя родство между ястребами и соколами куда более отдаленное, чем между видами внутри каждого из этих семейств. Скромный наряд наших пернатых хищников можно попытаться объяснить требованиями маскировки (хотя совершенно непонятно, от кого могли бы маскироваться сапсан или пустельга — при их-то способе охоты), яркое оперение их заморских родичей — половым отбором (хотя ястребы и соколы обычно строго моногамны, а у таких видов половой отбор, как мы помним, малоэффективен). Но почему в Евразии важнее одно, а в Южной Америке — другое?

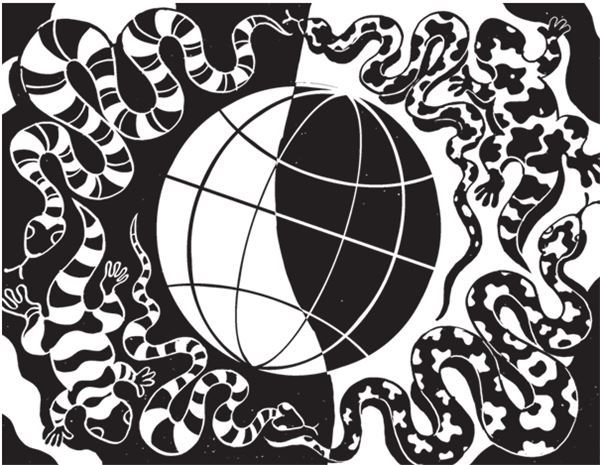

Такие явления можно видеть не только у рожденных летать, но и у рожденных ползать. У рептилий и амфибий Центральной Америки очень модна так называемая «коралловая» окраска — наряд из чередующихся красных (или рыжих, или ярко-желтых) и черных колец. Такое сочетание цветов часто используется ядовитыми или жалоносными животными для предостережения хищников. И даже то, что в Центральной Америке так окрашены многие не только ядовитые, но и совершенно безобидные змеи (а также ящерицы, лягушки и саламандры), можно объяснить бейтсовской мимикрией: беззащитные виды подражают в окраске хорошо защищенным. Но вот именно кольцеобразная форма цветовых пятен — фирменный стиль Центральной Америки: у наших жерлянок или европейских саламандр желтые пятна не имеют сколько-нибудь правильной формы.

Такие явления, получившие название «географический параллелизм» или «географический стиль», были известны еще натуралистам XIX века. За сто с лишним лет знакомства с ними ученые предложили немало гипотез для их объяснения: особенности зрения местных хищников, микроэлементный состав почвы или воды, даже перенос соответствующих генов вирусами от одного вида другому. Но ни одной из них не удалось объяснить все известные факты. Так, например, одним цейлонским бабочкам синий цвет придают соответствующие пигменты, а другим — оптические эффекты, создаваемые бесцветными хитиновыми чешуйками, покрывающими их крылья. Понятно, что никакой микроэлемент, ген или вирус не мог обеспечить столь разные пути достижения одной и той же окраски. А, скажем, цепкохвостость требует целого ряда изменений в структуре кожи, схеме иннервации хвоста и т. д. — что вряд ли может быть результатом заноса вирусом единичного гена и уж тем более — отличий в микроэлементном составе почвы.

Редкое сочинение критиков дарвинизма (по крайней мере, из числа эволюционистов) обходится без упоминаний о феномене географического стиля. В самом деле, ни классический дарвинизм, ни СТЭ, ни какая-либо еще селекционистская концепция не могут предложить сколько-нибудь правдоподобных объяснений этого феномена (хотя и не запрещают прямо его существования). Проблема, однако, в том, что никакая другая теория, концепция или подход тоже не могут предложить никаких объяснений — по крайней мере, более внятных, чем «влияние ландшафта». Никто из критиков не предлагает никаких, даже самых фантастических гипотез, каким образом макрогеографические условия (заметим, что во всех перечисленных случаях эффект проявляется в масштабе континентов, субконтинентов или очень крупных островов) могут оказать такое влияние на эволюцию большого числа не связанных близким родством видов. Так что данная проблема не может быть использована как аргумент против дарвиновской модели эволюции (и тем более — как аргумент в пользу какой-то другой модели). Что, разумеется, не отменяет существования самой проблемы и не делает ее менее интригующей.

Люди лечились травами чуть ли не от всех болезней с незапамятных времен. Конечно, часто эти «лекарства» выбирались просто по внешнему сходству частей того или иного растения с тем органом, от расстройств которого они должны были якобы помогать (например, листьев печеночницы — с печенью или клубней ятрышника — с мужскими семенниками). И все же научная фармакология подтвердила: растения, особенно цветковые, содержат множество органических веществ, обладающих самым разным (и порой очень сильным) физиологическим действием на организмы млекопитающих, в том числе на человеческий. Эти вещества принадлежат к разным классам (кислоты, спирты, эфиры, масла и т. д.), но особенно многочисленны среди них алкалоиды — относительно сложные («скелет» их молекул образуют 10–50 атомов углерода) соединения, содержащие азот и проявляющие в растворе свойства оснований. Сегодня химикам известно около 12 тысяч алкалоидов — и практически все они были открыты в живых организмах, в основном в высших растениях, прежде всего цветковых (небольшое число найдено также в грибах, водорослях и некоторых животных). Растительные алкалоиды усыпляют и бодрят, расслабляют и тонизируют, усиливают и угнетают работу сердца, движения кишечника и выработку гормонов, расширяют и сужают сосуды, стимулируют и подавляют деление клеток, вызывают галлюцинации и блокируют размножение одноклеточных паразитов в человеческой крови.

Но зачем они нужны самим растениям, у которых нет ни сердца, ни кишечника, ни центральной нервной системы? Какую роль играют они в растительном организме?

Одно время алкалоиды считались своего рода «биохимическим мусором», побочными или конечными продуктами азотистого обмена[159]. Однако для большинства растений азот — элемент слишком дефицитный, чтобы связывать его в бесполезных соединениях. К тому же алкалоиды ведут себя совсем не как отбросы: они не выделяются во внешнюю среду и не накапливаются в виде каких-то отложений в теле самого растения. Их содержание в растении закономерно меняется в соответствии с фазами развития: обычно в молодом растении алкалоидов мало, затем их содержание постепенно растет, достигая пика к моменту цветения, а после отцветания снижается (хотя известно немало исключений из этой схемы). Концентрация алкалоидов меняется и в течение суток — обычно вечером и ночью она заметно выше, чем днем. У некоторых растений алкалоиды синтезируются в одних частях (например, в корнях), а максимальной концентрации достигают в других (скажем, в плодах), куда активно переносятся из мест синтеза.

В других случаях в разных частях растения присутствуют разные алкалоиды, порой даже совершенно разной химической природы. Все это говорит о том, что алкалоиды — не конечный продукт, а активный участник биохимических превращений. В конце концов это было прямо доказано опытами с радиоизотопной меткой: меченый азот, входивший в состав алкалоидов, позднее обнаруживается в белках и других веществах.

Были предложены и другие гипотезы о роли алкалоидов в жизни растений: одни ученые видели в них регуляторные вещества наподобие гормонов, другие — средство защиты от поедания животными. У каждой из них есть набор вроде бы подтверждающих ее фактов: например, многие растения в самом деле несъедобны для большинства травоядных из-за высокого содержания в них ядовитых или резких на вкус алкалоидов. Хорошо знакомый всем отвратительный вкус позеленевшей картошки — это вкус алкалоида соланина, вырабатывающегося во всех зеленых частях картофеля и некоторых других растений семейства пасленовых. Эти растения не трогают не только позвоночные, но и большинство насекомых-листоедов. Однако трудно представить, что ту же роль играют алкалоиды-наркотики вроде всем известного морфина. Не меньшие трудности испытывают теории, приписывающие алкалоидам роль регуляторов или формы запасания азота.

Некоторые же факты не укладываются вообще ни в одну теорию. Почему алкалоиды встречаются лишь у небольшой части (10–15 %) цветковых растений? Почему каждый вид вырабатывает строго определенные алкалоиды — так, что большинство названий этих веществ образованы от латинских имен соответствующих растений? Почему при этом некоторые алкалоиды обнаруживаются в совершенно разных растениях? (Например, теобромин, придающий горечь шоколаду, назван так по латинскому названию дерева какао —

Близкие виды растений (в пределах одного рода) часто содержат один и тот же алкалоид, но при этом его концентрация в их тканях может различаться на несколько порядков. Например, в соке опийного мака морфин и другие опиатные алкалоиды в сумме составляют до 20 % всего сухого вещества, в то время как в других видах мака их содержание настолько ничтожно, что его можно обнаружить только самыми изощренными методами современной химии. Такие же различия порой наблюдаются и между растениями одного вида — причем не только растущими в разных краях, но порой и между соседними. Если алкалоиды зачем бы то ни было нужны растению — почему близкие виды, географические расы и просто отдельные экземпляры прекрасно обходятся без них? А если не нужны — почему те виды и особи, в которых их содержание высоко, тратят ресурсы на синтез бесполезных веществ? И, конечно, самый главный вопрос: почему их вообще так много и почему они так сильно и разнообразно действуют на животных? Как могло возникнуть это ошеломляющее разнообразие?

Современная эволюционная теория не дает даже предположительного ответа на эти вопросы. Как не дают его и любые альтернативные ей теории и концепции.

Вероятно, все читатели этой книги знают о таком драматическом явлении — нересте лососей. Влекомые инстинктом, рыбы заходят из моря в реки и начинают подниматься вверх по течению. Они проползают на брюхе по перекатам, перепрыгивают водопады, их строй так плотен, что, кажется, по их спинам можно перейти реку. Сухопутные и пернатые хищники выдергивают из этой массы одну рыбу за другой, но оставшиеся упорно продолжают свой путь. Наконец, достигнув тех вод, в которых они сами когда-то появились на свет, лососи приступают к тому, ради чего совершали это трудное и опасное путешествие, — к нересту. Самки мечут икру, самцы поливают ее молóками. А когда последняя икринка или капля семени покидают тело рыбы, в нем включается программа самоуничтожения: одновременно в разных тканях появляются очаги некрозов, они растут, сливаются… и вот уже вниз по течению плывут неприглядные останки того, что совсем недавно было красивой, сильной, полной жизни рыбиной.

Так нерестятся горбуша, кета, кижуч, нерка и другие виды тихоокеанских лососей. А вот у лосося атлантического (более известного нам под именем семги), как говорится, возможны варианты. В наши северные реки[160] зрелые рыбы заходят из моря на протяжении всего сезона — от окончания ледохода до середины осени (а некоторые не вполне созревшие рыбы «занимают места» с предыдущей осени, дозревая в реках целый год). Сам нерест начинается осенью и длится до ледостава. Вскоре после него часть рыб скатывается по течению в море, остальные зимуют в реке и возвращаются в море весной. По дороге к морю и особенно сразу после возвращения в него значительная часть рыб погибает. Однако многие остаются живыми и принимаются восполнять ресурсы, потраченные на нерест (в пресных водах взрослые рыбы ничего не едят и живут только за счет накопленных ранее запасов). Через год или два, сформировав в своем теле новую порцию икры и молок и поднакопив жирку, они снова возвращаются в родные реки, нерестятся еще раз — и снова уходят живыми. Так может повторяться до пяти раз — и кажется, что этот срок ограничен не столько старением рыбы (такая «многоразовая» семга может жить до 13 лет), сколько малой вероятностью ни разу за все это время не попасться в когти медведю, в зубы тюленю или в рыбачью снасть.

Почему одни рыбы гибнут после первого же нереста, а другие могут нереститься многократно? Российский ихтиолог Валерий Зюганов связал это с отношениями, связывающими семгу с двустворчатым моллюском — европейской жемчужницей. (Этот моллюск называется так потому, что именно он служит источником речного жемчуга — который многие, вероятно, видели на одеждах русских князей, царей, вельмож и архиереев, на декоративных переплетах священных книг и других творениях русского средневекового прикладного искусства.) У жемчужницы есть расселительная личиночная стадия — так называемый глохидий. Такая личинка есть у многих двустворчатых моллюсков, но глохидий жемчужницы — паразит. Покинув мантийную полость моллюска-родителя, это микроскопическое (всего 50 микрон в диаметре) существо внедряется в жабры проплывающей мимо рыбы и некоторое время там паразитирует, питаясь за счет хозяина — благо жабры всегда обильно снабжаются кровью. Пройдя определенный путь развития, подросши и сильно изменившись, глохидий покидает хозяина, оседает на дно и превращается в крохотного двустворчатого моллюска. Когда тот вырастет и созреет для размножения, цикл начинается сначала. Глохидии жемчужницы паразитируют в основном на семге (и ее родственнице кумже, также способной к многократному нересту).

Зюганов и его сотрудники обнаружили корреляцию между «многоразовостью» семги и ее зараженностью глохидиями. По его данным, зараженная глохидиями семга становится также более устойчивой к термическому шоку, кратковременному пребыванию вне воды, травмам и т. д. В общем, кому паразит, а кому живой эликсир бессмертия.

Похоже, ушлая личинка наловчилась каким-то образом блокировать у хозяина программу самоуничтожения. Зачем ей это нужно, понятно: в холодной воде наших северных рек развитие глохидия идет медленно и занимает от 8 до 11 месяцев. Если бы сразу после нереста семга умирала, заражать ее не имело бы никакого смысла. (Кстати, на тихоокеанских лососях тоже паразитируют глохидии местных видов жемчужниц, но они успевают завершить эту стадию развития до того, как их хозяин умрет.) Загадка состоит в другом: почему это не происходит самопроизвольно, без милосердного вмешательства паразита? С этим вопросом тесно связан другой: а зачем вообще лососям программа самоуничтожения? Как мог возникнуть в эволюции такой парадоксальный феномен?

Вообще говоря, запрограммированная смерть после размножения — явление хоть и нечастое в мире животных[161], но не уникальное, оно встречается в самых разных группах. Так заканчивают свою жизнь многие насекомые (самый известный и очевидный пример — поденки), осьминоги, некоторые полихеты и т. д. Единой теоретической модели — чем именно и при каких условиях может быть выгодна такая стратегия размножения — не существует: для разных случаев обсуждаются разные наборы гипотез, по крайней мере часть из которых явно неприменима к другим случаям. Так, например, «одноразовость» богомолов предположительно объясняется тем, что это избавляет личинок от конкуренции и прямого каннибализма со стороны взрослых насекомых. (При этом образ жизни богомолов таков, что вероятность повторного успешного спаривания для взрослого насекомого невелика.) Считать ли эти объяснения убедительными в случае богомолов — в значительной мере дело вкуса (прямых доказательств их правильности нет), но в любом случае применить их к лососям невозможно: как уже говорилось, эти рыбы в нерестовых водоемах не питаются вообще.

Самое популярное объяснение «одноразовости» лососей состоит в том, что массовая гибель взрослых особей резко повышает