После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

Павел Николаевич Милюков был человеком совсем иного склада, чем Гучков. Он не искал приключений, его храбрость была не физического, а гражданского свойства: он не боялся публично говорить то, что думает. При реакционном режиме это опасней дуэлей.

Тихий кабинетный ученый, автор серьезных исторических исследований пришел к политической деятельности еще и потому, что ему не давали заниматься научной. Университетская академическая карьера Павла Николаевича прервалась в 1895 году, вскоре после знаменитой речи нового царя о «бессмысленных мечтаниях». Молодого, подающего большие надежды приват-доцента за «намеки на общие чаяния свободы» по тогдашнему обыкновению безо всякого суда отправили в ссылку и отстранили от преподавания. Милюков смог найти работу только за границей, в Болгарии, но по требованию российского посольства должен был покинуть и это место. Пожив за границей, он вернулся в Россию, где в то время происходили студенческие волнения. Учащиеся попросили Милюкова выступить. «Я, разумеется, не мог отказаться», – пишет он в воспоминаниях. В своей речи Павел Николаевич всего лишь высказал вполне очевидную мысль: «Всякая динамика революционного движения, не приводящего к цели, кончается террором». Это предостережение было воспринято полицией как призыв к терроризму, и профессор на несколько месяцев оказался за решеткой.

После этого он и стал сначала ведущим автором эмигрантского журнала «Освобождение», а затем одним из создателей «Союза освобождения».

В довольно небольшом диапазоне между относительно компромиссным либерализмом «октябристов» и относительно бескопромиссным либерализмом «кадетов» предстояло лавировать будущей Думе.

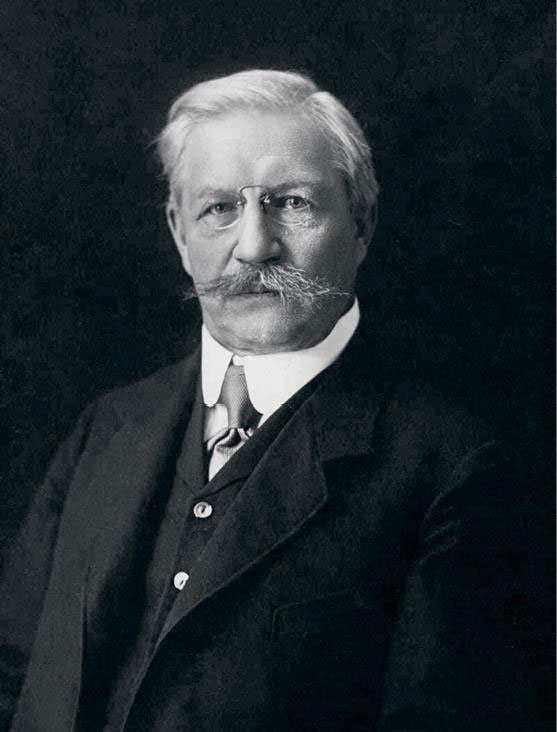

П.Н. Милюков

Готовилась к новому формату и Власть. Одним из важных административных новшеств стало введение поста председателя Совета министров – высшего чиновника с большими полномочиями. Прежде члены кабинета подчинялись и докладывали непосредственно государю. Но царь Николай, во-первых, сам чувствовал, что ему не хватает компетенции руководить работой правительственных ведомств, а во-вторых, самодержец не собирался отчитываться в парламенте перед депутатами. За собой царь оставил только управление обороной и дипломатией.

Премьером стал Витте. Он казался кудесником, который способен вывести страну из хаотического состояния, но скоро разочаровал царя. Как и в истории с принятием Манифеста, когда Сергей Юльевич колебался между двумя крайностями, он и теперь делал маневры в противоположных направлениях. «Витте после московских событий [декабрьского восстания] резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать», – пишет Николай императрице-матери.

Вместе с тем премьер затевает переговоры с «кадетами» – не согласятся ли они войти в правительство (те ставят условием созыв Учредительного собрания и отказываются). «Я никогда не видел такого хамелеона», – жалуется царь.

В апреле 1906 года, накануне открытия новоизбранной Думы, император принимает отставку Витте и назначает на его место предсказуемого и беспроблемного Горемыкина.

В новый этап взаимоотношений Власти и Общества страна входит с вялым главой правительства и энергичным – как всё новое – органом народного представительства.

Октябрьская «реформа сверху», с одной стороны, достигла своей непосредственной цели: не дала стране провалиться в революцию, но в то же время это была мина, даже несколько мин, заложенных под фундамент российского государства. Самодержавие вроде бы не поделилось с Обществом и тем более с народом властью, но «ордынской» системе противопоказана всякая двусмысленность в управлении. Приказы не могут обсуждаться, а Дума предназначалась именно для обсуждения. Более того: активные, талантливые люди, выдвинутые избирателями, не имели возможности применить свою энергию для практической государственной деятельности – только для критики. Этой возможностью они сполна воспользуются. Сильной опорой оппозиции и серьезной угрозой для Власти станет свободная пресса, которая будет подрывать другую опору самодержавия – сакральность верховной власти.

Перетягивание каната между правительством и Думой разделится на два этапа: на первом совместная работа окажется вовсе невозможной, на втором кое-как наладится.

Несмотря на существенное отличие от первоначального, «булыгинского» законопроекта, выборы все равно не были демократическими, потому что не являлись ни равными, ни прямыми. Вводилась сложная, громоздкая система (она называлась «сословно-куриальная»), по которой преимущество в представительстве получали состоятельные слои. Глава правительства Витте не обинуясь объяснял эту несправедливость тем, что «в крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом искусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов», под каковыми, естественно, имелись в виду прежде всего либералы.

Избиратели были разделены на четыре «курии»: землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. При этом «землевладельцами» считались только те, кто владел землей и недвижимостью стоимостью не менее 15 тысяч рублей, что исключало даже крестьян-середняков. Вопиюще неравной была и пропорция. Высшая курия, помещичья, получала одного депутата от 2000 избирателей, а низшая, рабочая, от 90 000.

Кроме того, выборы делились на ступени: в больших городах двухступенчатые, у рабочих трехступенчатые, а у крестьян даже четырехступенчатые. То есть в деревне сначала выбирали представителя от десяти дворов, потом уполномоченных от волости, потом от уезда и только те уже – депутатов. Предполагалось, что подобная фильтрация уменьшит выборный ажиотаж и отсеет слишком рьяных возмутителей спокойствия.

Все эти предосторожности блистательно провалились. На первых в истории общероссийских выборах, проходивших в феврале – марте 1906 года, сокрушительную победу одержали конституционные демократы – в значительной степени потому, что революционные партии в кампании не участвовали и к кадетам перешел почти весь протестный электорат.

Состав Государственной думы, с точки зрения правительства, был катастрофически плох. Из почти 500 мест больше трети досталось конституционно-демократической партии; сто с лишним мандатов получили трудовики (члены «Трудового Союза»), занимавшие еще более левые, народнические позиции; радикально были настроены и представители некоторых национальных регионов, прежде всего польских и кавказских округов. Вместе левые имели абсолютное большинство. Правых, то есть сторонников традиционного самодержавия, было немного. Центристов – на это положение претендовали «октябристы» – прошла всего горстка.

Первый российский парламент, избранный в условиях политического хаоса, и не мог получиться умеренным – это не соответствовало бы настроениям и состоянию общества.

Церемония открытия Думы, состоявшаяся 27 апреля 1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца, сразу же продемонстрировала, что Власть и Общество понимают смысл новоучрежденного органа совершенно по-разному и вряд ли найдут общий язык.

Началось всё очень монархично. Под «Боже, царя храни» в зал сначала проследовала помпезная процессия из дворцовых служителей и сановников, которые торжественно внесли царские регалии, включая бриллиантовую корону. Потом появился император, за ним обе императрицы в русских национальных головных уборах, великие князья и княгини, адъютанты, фрейлины и прочая свита.