После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

Депутаты, половину которых составляли крестьяне, а другую половину интеллигенты, полюбовались на этот парад былых времен, выслушали тронную речь государя («Я буду охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные…»). Потом сразу же выбрали сплошь кадетский президиум во главе со всеми уважаемым профессором С. Муромцевым.

Председатель Думы сначала выставил из зала «посторонних лиц», то есть высшее чиновничество, а затем дал слово одному из создателей «Союза освобождения» И. Петрункевичу. «Долг чести, долг совести требует, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод», – заявил радикальный земский деятель и под шумные аплодисменты потребовал амнистии для политзаключенных.

Вся чинность сразу же была разрушена.

Боевитая Дума и дальше все время обостряла отношения. На «тронную речь» самодержца депутаты решили ответить «адресом», в котором потребовали упразднить Государственный Совет и ввести ответственность кабинета перед парламентом.

Эти претензии на реальную политическую власть потрясли правительство. Оно-то планировало в качестве первого материала для обсуждения отправить депутатам проект о создании прачечной и оранжереи в Дерптском университете.

Тронная речь Николая II

При столь разном представлении о назначении Думы никакой совместной работы, конечно, получиться не могло.

От требований «адреса» правительство попросту отмахнулось. На проект амнистии ответило, что «в настоящее смутное время» она невозможна.

Депутаты почти единогласно выразили кабинету «формулу недоверия». Каждый раз, когда выступал какой-нибудь министр, в зале кричали «в отставку!».

Основные бои велись по двум вопросам: об отмене смертной казни (раз уж не получилось с амнистией) и о земельной реформе, в которой были заинтересованы депутаты-крестьяне. Речь шла ни более ни менее как о «принудительном отчуждении частновладельческих земель».

Когда Дума решила вынести этот взрывоопасный вопрос на всенародное обсуждение, терпение правительства закончилось.

Девятого июля 1906 года вышел царский манифест о роспуске парламента. Здание заседаний окружили войска. Депутатов внутрь не пустили.

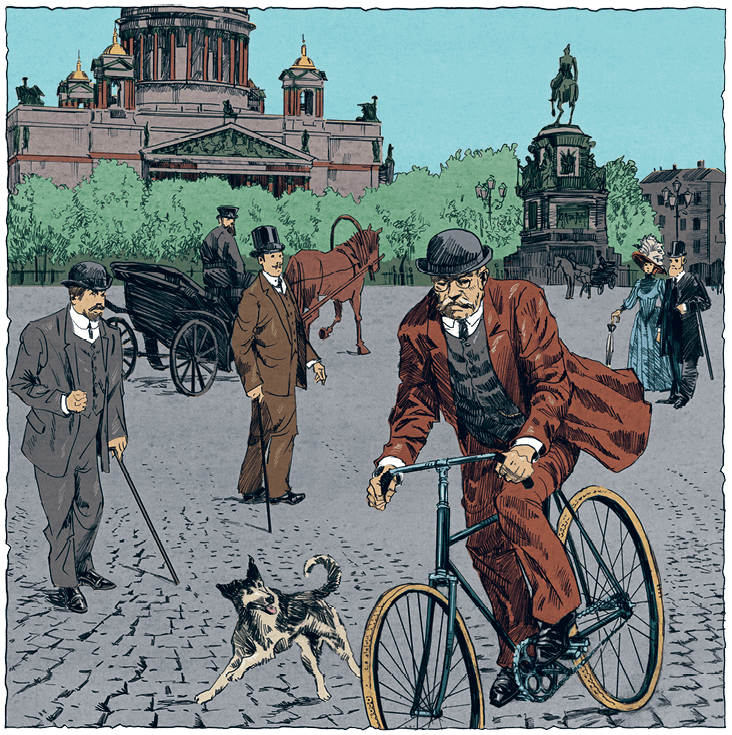

«Я сел на велосипед и около 7 часов утра объехал квартиры членов Центрального комитета [партии кадетов], пригласив их собраться немедленно у Петрункевича», – вспоминает Милюков. Затем велосипедист наскоро, на крышке рояля, набросал документ взрывного содержания, тут же принятый остальными участниками совещания. Это был призыв к «пассивному сопротивлению», то есть к кампании гражданского неповиновения.

В тот же день более трети членов Думы перебрались в Выборг, на территорию автономной Финляндии, где не могла помешать российская полиция, и выступили с воззванием к российскому народу не платить налоги и не отбывать воинскую повинность: «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию».

Произошла ситуация, очень похожая на французские события 1789 года. Тогда монарх точно так же созвал всенародное собрание – Генеральные Штаты, чтобы умиротворить общественное возбуждение, но случилось нечто противоположное. Когда выяснилось, что депутаты не согласны ограничиваться пустыми речами, и перед ними заперли двери зала заседаний, радикалы перебрались в другое помещение и объявили себя Учредительным собранием, после чего разразилась революция.

Профессор Милюков действует.

Сущностная разница между французским 1789 годом и российским 1905-м заключалась в двух обстоятельствах. Во-первых, в России не сложилось многочисленного «третьего сословия», то есть среднего класса, которому была бы близка идея Учредительного Собрания. Во-вторых, либеральные вожди всячески подчеркивали свою нереволюционность. Концепция «пассивного сопротивления» явно не могла увлечь «широкие народные массы» и тем более привести к штурму Бастилии. «У нас не было языка, которым мы могли бы поднять народ, потому что истинный смысл совершившегося был ему мало доступен», – признал впоследствии Милюков.

Кроме того правительство проявило непривычную для него гибкость. «Выборжцы» храбро вернулись в Петербург, ожидая ареста и рассчитывая, что репрессии вызовут общественный взрыв. Это наверняка случилось бы, но бунтарей не арестовали. Воззвание было просто проигнорировано властями. И лишь потом, когда стало ясно, что никакого «пассивного сопротивления» нет, всех подписавших воззвание предали суду. Приговор был мягким – три месяца заключения, что трудно было назвать «жестокой расправой», но осужденные лишались избирательного права. Таким образом все предводители лево-либерального движения не смогли попасть в парламент следующего состава.

Внезапное хитроумие Власти объяснялось тем, что у нее сменился командующий – одновременно с роспуском Первой Думы вместо тусклого Горемыкина премьер-министром был назначен Петр Аркадьевич Столыпин.

Под руководством нового стратега самодержавие стало экспериментировать с трудной проблемой народного представительства. Было понятно, что надо как-то воздействовать на выборы следующего парламента, дабы он снова не получился чересчур оппозиционным. Мысль о подтасовках и фальсификациях государственным мыслителям тогда в голову не приходила, но были опробованы другие методы.