После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

Вышла новая редакция избирательного закона. Теперь вводились иные пропорции представительства. Они и прежде были мягко говоря неравными, отныне же становились просто гротескными.

Крестьянство, составлявшее четыре пятых населения, получало 22,5 процента мест (раньше – 42 %). Количество выборщиков от городской бедноты, включая рабочих, тоже резко сокращалось. Зато землевладельцам гарантировалось большинство – 50,5 % (раньше 31 %). То есть получалось, что один помещичий голос равнялся более чем двумстам крестьянским. Кроме того в манифесте о новом порядке выборов провозглашалось: «Созданная для укрепления государства Российского, Государственная дума должна быть русской и по духу. Иные народности, входившие в состав державы нашей, должны иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских». На практике это означало, что поляки и кавказцы теперь выбирали в три раза меньше депутатов, а народы Средней Азии были вообще объявлены не достигшими «достаточного уровня гражданственности». Эта неприкрыто шовинистическая поправка обострила другую хроническую болезнь государства – национальную.

Новая электоральная структура, конечно, была вопиюще несправедливой, но свою непосредственную задачу выполнила. Парламент по-прежнему остался трибуной для оппозиции, которая произносила дерзкие речи, но при голосовании обычно оказывалась в меньшинстве.

Строй, установившийся в России с июня 1907 года и просуществовавший до Февральской революции, называли «думской монархией». «Думская» не означало «парламентская», потому что никаких реальных возможностей участвовать в управлении страной у депутатов не было. Обе палаты могли делать запросы министрам о «незаконных деяниях» и, если не удовлетворялись полученным разъяснением,

В результате модификации избирательного механизма Третья Дума получилась вполне лояльной по отношению к самодержавному режиму. Она была более чем на треть «правой» (главным образом за счет землевладельческой «курии»), менее чем на треть «левой», а центральное положение заняли октябристы и их союзники. От того, к какому флангу примыкала середина, и зависел исход голосования. При Столыпине центр почти всегда был на стороне правительства, что обеспечивало более или менее гладкую законодательную работу. Председателем Думы стал Гучков, всячески поддерживавший премьера – до тех пор, пока не разразился вышеупомянутый кризис 1911 года, о котором будет подробно рассказано, когда мы дойдем до рассмотрения столыпинских реформ.

В третьем, сильно поправевшем составе Дума наконец смогла отработать полный срок, пять лет.

Следующие выборы прошли осенью 1912 года. Четвертая Дума работала уже не с харизматичным, волевым Столыпиным, а с премьер-министрами «закатной» поры самодержавия, и каждый следующий был слабее предыдущего.

В новой Думе тон задавали не центристы, а крайние «фланги» – левый и правый. Оба были не столько многочисленны, сколько активны. Взаимные оскорбления и шумные скандалы стали обычным атрибутом заседаний. Вообще «шоу-составляющая» превратилась чуть ли не в главный элемент российской парламентской жизни. Из чтения газет и мемуаров складывается впечатление, что вся эта накипь занимала прессу и публику гораздо больше, чем дебаты по законодательству.

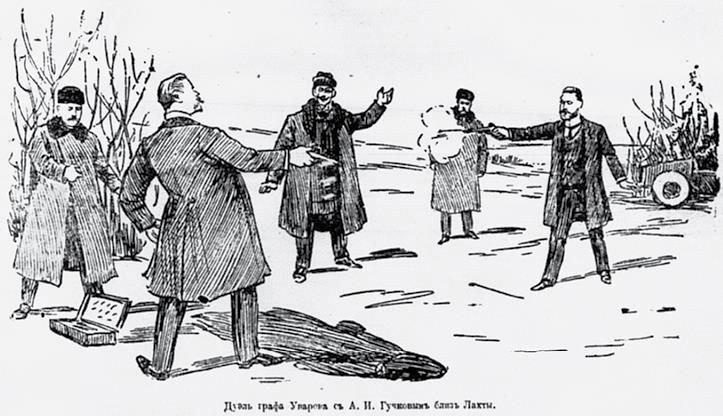

По французской моде депутаты Думы третьего и четвертого созывов то и дело вызывали обидчиков на дуэль – это был своеобразный способ самопиара, вполне безопасный. Из четырех десятков думских дуэлей ни одна не завершилась трагически. Кажется, только однажды пролилась кровь – когда А. Гучков легко ранил другого «октябриста» графа А. Уварова, который обозвал его «политиканом».

«Для дуэли нужны, во-первых, оскорбления, во-вторых, широкая реклама, в-третьих, полдюжины автомобилей, затем десяток газетных репортеров, наконец, фотографический аппарат (еще лучше кинематограф)», – иронизировала газета «Утро России» в фельетоне «Сирано де Гучков».

Другой депутат О. Пергамент, член кадетской партии, по происхождению еврей, вызывал лютую ненависть у ультраправых, которые даже сочинили эпиграмму:

Вместо того, чтобы сидеть дома и ждать погрома, Пергамент стрелялся с черносотенным депутатом Н. Марковым.

Заклятые враги поехали за город с секундантами, тоже депутатами Думы. Картинно обменялись выстрелами. Не попали. «Господа, ваша честь защищена, теперь вы можете протянуть друг другу руки», – объявил секундант. Все выпили шампанского и поехали домой.

Дуэль Гучкова и Уварова.

Пока обстановка в стране не стала критической, особенных проблем с Думой у правительства не возникало.

Покладистость парламента обеспечивалась еще и тем, что председательствовал в нем октябрист М.В. Родзянко, сменивший на этом посту Гучкова еще в прежнем составе и сумевший сохранить расположение большинства. Михаил Владимирович был приемлем и для царя, поскольку был убежденным монархистом, камергером двора. По дальнейшей эволюции взглядов этого неконфликтного, осторожного человека можно проследить за тем, как центральная часть Думы постепенно левела и переходила в лагерь, враждебный самодержавию. Забегая вперед, скажу, что разрыв между Властью и Обществом, предрешивший падение монархии, произойдет, когда в августе 1915 года в Думе сформируется Прогрессивный блок из левых и правых либералов, то есть центр присоединится к оппозиции.

Казалось бы, при «думской монархии» парламент был низведен до положения декорации или же «свистка», в который выходил весь пар общественного недовольства. Люди читали газеты, восхищались дерзостью ораторов, и создавалось ощущение, что в стране происходит политическая жизнь, что есть народные представители, которые в будущем, может быть, чего-то добьются. На самом же деле самодержавие не допускало Общество ни к каким важным решениям, а при всяком затруднении попросту приказывало Думе завершить очередную сессию.

Но даже такой недопарламент представлял собой угрозу для российской государственной модели. В роковую минуту, когда Власть зашатается, вдруг окажется, что в стране есть альтернативный центр политической воли – легитимный и уже привычный. Тогда декорация перестанет быть декорацией.

Во второй части книги будет хронологически показано, как постепенно подготавливался и с какой неожиданной легкостью осуществился этот поворот.

Бремя Империи