Второй эпизод – разговор Иисуса с учениками, вернувшимися из города. По своему формату он очень напоминает беседу с самарянкой: опять же на одном уровне задается вопрос и совсем на другом формулируется ответ. Самарянка говорила о проточной воде, Иисус – о воде, утоляющей духовную жажду. Теперь ученики приносят Иисусу пищу, а Он говорит им о пище, которой они не знают. Они спрашивают друг друга: может быть, кто-то принес Ему еду? А Он отвечает, что Его пищей является исполнение воли Божией. От материального Он возводит Своих учеников к духовному, от земного к небесному, от временного к вечному, от пищи материальной к пище духовной.

Пшеничное поле со снопами

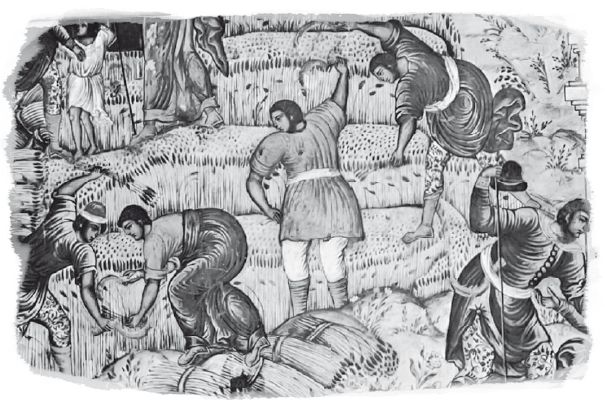

Что означают слова Иисуса о жатве? В Евангелии от Матфея образ жатвы применен к миссии Иисуса, а образ жнецов – к апостолам:

Изречение, на которое ссылается Иисус, – «один сеет, а другой жнет» – в такой форме не встречается в Ветхом Завете. Однако сопоставление сеяния с жатвой – не редкость в библейских книгах, например:

Сеятелями были пророки, но они сами не жали, а апостолы; однако не лишены за это радости и награды за труды, а вместе

Слова Иисуса о жатве могут дать ключ к ответу на вопрос о времени года, в которое происходила беседа с самарянкой. Если принимать слова

Жатва

Повествование о посещении Иисусом Самарии завершается тем, что жители города исповедали Иисуса Христом:

Самарянка в беседе с Иисусом сначала назвала Его пророком, затем заговорила о Мессии. Иисус ответил, что Он и есть Мессия. К жителям города она обратилась со словами:

Рассматриваемый отрывок является единственным в четырех Евангелиях свидетельством того, что к общине последователей Иисуса на раннем этапе Его проповеди присоединилось какое-то количество самарян. Некоторые ученые на основании этого отрывка и того значения, которое в Евангелии от Иоанна придается самарянам, пришли к заключению, что четвертое Евангелие было написано для самарян[204]. Другие считают, что сам Иоанн был самарянином и что термин «иудеи» в его Евангелии означает «палестинцы несамарянского происхождения»[205]. Третьи, напротив, полагают, что Иоанн был вовлечен в полемику с некоей ветвью самарянской общины, которая продвигала концепцию Мессии как эсхатологического пророка и нового Моисея[206]. Наконец, высказывается мнение, что интерес автора четвертого Евангелия к самарянам обусловлен тем, что на каком-то этапе развития Церкви после воскресения Иисуса в нее влились большие группы обращенных самарянского происхождения; это якобы и породило новую волну богословской рефлексии, в которой уверовавшие самаряне из главы 4-й были противопоставлены неуверовавшим иудеям из последующих глав[207].

Ни одна из этих гипотез не подтверждается ни внутренними данными Евангелия от Иоанна, ни достаточным количеством внешних свидетельств. Современные знания о самарянах, их вероучении и обычаях в значительной степени основываются на более поздних источниках; ретроспективное перенесение их данных на ситуацию, в которой проповедовал Иисус, создает серьезные проблемы. Нам представляется гораздо более правдоподобным и очевидным, что евангелист включил рассказ о посещении Иисусом Самарии по той причине, что такое посещение в действительности имело место. Тот факт, что богословские утверждения, звучащие в речи Иисуса, естественно вписываются в последовательное раскрытие Его учения на страницах четвертого Евангелия, объясняется не столько мастерством евангелиста, сколько внутренней цельностью самого этого учения, которое евангелист не изобрел и не приписал Иисусу, а лишь внимательно осмыслил и изложил.

К христологическим титулам, уже прозвучавшим в четвертом Евангелии, – Бог, Слово, Свет истинный, Единородный Сын Божий, Мессия-Христос – в заключительном сегменте рассказа о посещении Иисусом Самарии добавляется еще один: Спаситель. Этот термин многократно встречается в Новом Завете за пределами Евангелий, в том числе в книге Деяний, посланиях Иоанна и Павла (в общей сложности 24 раза, из них 12 – у Павла). Что же касается четырех Евангелий, то применительно к Иисусу он встречается еще лишь один раз в Евангелии от Луки – в обращении ангела к пастухам:

Термин «Спаситель» (σωτήρ) в новозаветных книгах применяется равным образом к Богу Отцу и к Его Сыну Иисусу Христу. В Евангелии от Луки Спасителем назван сначала Отец (Лк. 1:47), потом Сын (Лк. 2:11). Во Втором послании Петра пять раз употреблены похожие формулы, в которых слово «Спаситель» указывает на Иисуса:

Термин «Спаситель» имеет прямую связь с понятием «спасение» (σωτηρία), в новозаветном контексте обладающим широким спектром значений. Иногда оно применяется к физическому спасению от болезни или от смерти. Однако в большинстве случаев новозаветные авторы этим термином обозначают действие искупительного подвига Иисуса на человечество. Апостол Петр говорит о Христе:

Одно из наиболее лаконичных изложений христианского понимания спасения мы находим в Послании Павла к Титу:

Здесь Спасителем названы и Бог Отец, и Христос, глагол «спасать» применен по отношению к Богу Отцу, но спасение происходит через Христа – по Его благодати, от воды и Духа, Которого Он изливает на верующих. Мы видим в этом отрывке те же богословские термины и идеи, что и в Евангелии от Иоанна. Очевидно, что они проистекают от одного корня – от учения Самого Иисуса, изложенного на страницах четвертого Евангелия.

Если Петр говорит о спасении, готовом