Если обладание предикатом

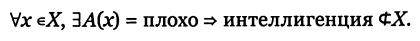

Или, в более формализованной записи:

Если [

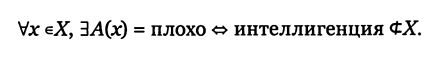

Или, в формульной записи:

Более точно было бы заменить в этой формуле знак «следовательно» на знак «равносильно» (и в конце этих заметок мы приведем пример из того же Буланина, когда верно будет и обратное утверждение: если кто-то не принадлежит к интеллигенции, то он обязательно обладает какими-то дурными свойствами, интеллигенции чуждыми). Поэтому окончательно получаем:

Назовем это универсальной формулой логики русской интеллигенции.

Образец этой логики в приведенном примере из Буланина:

[ «Попы всех мастей» в науке вредны], [ «поповщина» под видом науки — это вредно], следовательно, «мы» (ученые-интеллигенты) в науке не являемся «попами всех мастей».

Логическая ошибка — в неявной презумпции, будто «мы» в науке заведомо полезны.

Таким образом, интеллигентская логика являет собой разновидность циркулярного аргумента: «мы хорошие, потому что мы хорошие».

Не удержусь, чтобы не привести пример на любимый тезис интеллигенции, целиком подчиняющийся «интеллигентской логике»:

На знание абсолютной истины претендуют только жулики и фанатики, поскольку претендовать на ее знание — это плохо, следовательно, «мы» (интеллигенция) не претендуем на знание абсолютной истины (то есть нам свойственна свобода мышления — для себя и для других, в противоположность узости мышления фанатиков).

Здесь неявная презумпция — в том, что «мы» заведомо не являемся жуликами и фанатиками; считается, что тот, кто мыслит либерально, не претендуя на знание абсолютной истины, фанатиком не может быть по определению. Хорошо, если бы так — тогда мы не встречали бы фанатиков либеральных идей, не способных воспринимать ничьи аргументы, кроме своих собственных.

Впрочем, здесь мы имеем пример неправильного рассуждения еще и потому, что одна из посылок силлогизма — «претендовать на знание абсолютной истины — это плохо» — отнюдь не является бесспорной. Бесспорной она является только для тех, кто возводит само несуществование или непознаваемость абсолютной истины в ранг абсолютной истины.

Вернемся теперь к вопросу о границах применимости интеллигенции в науке. Если человек «уже не священник», но все еще «нравственный арбитр», да еще и не только своего прихода, но и «окружающего мира» вообще; если для этого человека характерно такое нарушение логического мышления, которое мы назвали «интеллигентской логикой», а вообще-то оно является механизмом психологической защиты, который в психоанализе получил название «отрицание», — то даже если мы будем говорить только о неклинических и непсихотических проявлениях такого стиля мышления, будут ли у нас основания заявлять о его какой-либо особой полезности для науки?

Все идеологи русской интеллигенции, не исключая Лихачева и Буланина, понимали, что наука бывала возможной там и тогда, где и когда русской интеллигенции не было. Наука делается силами интеллектуалов, которым совершенно не обязательно быть интеллигентами. Только для России эта очевидность почему-то отрицается — впрочем, не столько Лихачевым, сколько Буланиным.

От дореволюционной России Советский Союз унаследовал научное сообщество, сформированное из интеллигенции. Это факт, на который указывает Буланин и который невозможно оспорить. Но что происходило далее? Сводилось ли развитие советской научной среды к поддержанию, при некоторой неизбежной деградации, существования интеллигентского научного сословия, всеми силами отбивавшегося сначала от «красной профессуры», а потом от прочей лысенкоподобной советской дряни?

Ответ Буланина — «да», но я не могу с ним согласиться.

По-моему, в советское время монополия интеллигенции на науку была разбита, и едва ли не основные достижения в науке послевоенного советского периода принадлежат обыкновенным интеллектуалам — простым людям труда, хотя и, разумеется, труда умственного. Эти люди легко находили общий язык с учеными из интеллигенции, потому что сами не были амбициозны (часто даже с готовностью — может быть, чрезмерной — признавали ученых из интеллигентской среды как некую аристократию и готовы были перед ними благоговеть) и, в то же время, всегда были сосредоточены на конкретных интересах своей науки.

Из советского периода такие ученые вышли ровно тем, кем они были при советской власти, — просто учеными. В отличие от партийно-советской научной дряни, они нисколько не потеряли в научном авторитете, а, в отличие от интеллигенции, они не стали воспринимать потерю учеными социального статуса и прочих материальных благ, пусть даже и необходимых для развития науки, как некую душевную катастрофу. Психология простого трудящегося человека — будь он ученым или водопроводчиком — трудиться по своей специальности, поскольку это допускается обстоятельствами. Его собственная работа создает для него психологическую стабильность. Его мышление не нуждается в таких механизмах защиты, которые деформируют самоё мышление. Обыкновенный человек труда, будь он даже интеллектуалом и ученым, остается самим собой в очень широком диапазоне социальных условий. Он бывает хорошо адаптирован психологически и защищен от характерных для интеллигенции — в кризисные эпохи — расстройств, которые (при наступлении психотической симптоматики) бывают связаны то с бредом величия, а то и с тяжелой депрессией.