Поэтому, разделяя вместе с Буланиным его скорбь по научному книгоизданию как бизнесу, я совсем не становлюсь пессимистом в отношении научного книгоиздания как такового.

Издательство «Дмитрий Буланин» хорошо потрудилось в конце «эпохи скрипториев». Войдет ли оно теперь в «эпоху книгопечатания»?

5. «Этичность» научного знания как его коррозия

Тема книг и книжного рынка возвращает нас к главной теме книги Буланина и этих наших заметок — к интеллигентскому пониманию науки. К тому, чего мы, по всей видимости, скоро лишимся окончательно и по поводу чего Буланин вздыхает сокрушенно, а я с надеждой.

Иногда мы с Буланиным говорим совершенно в унисон:

Тех, кто теперь приходит в науку, уже нельзя назвать интеллигентами. И это совсем не потому, что они хуже или глупее прежних ученых. Просто-напросто с началом реформ сам феномен русской интеллигенции уходит из жизни (с. 116).

Прочитаешь такое — и думаешь: а Буланин ли это? Может, это я сам написал? Ведь это вроде бы моя мысль, а не Буланина, — что интеллектуальный уровень тех, кто приходит в науку, вовсе не опускается, и причин для паники нет, а пафос книги Буланина (в других отношениях чрезвычайно интересной) — ложный.

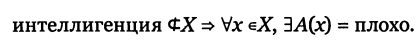

Но нет, это Буланин. Просто нельзя забывать об «интеллигентской логике», формулу которой мы вывели выше. В данном случае действует вот эта ее часть:

Подставляя в нее те значения переменных, которые упомянуты в данной фразе, мы должны будем заключить, что, коль скоро нынешние ученые — это не «мы», не интеллигенция, то они должны принадлежать к множеству

Да и как им не быть «хуже»? Если бы все обстояло так хорошо, как можно было бы подумать из той цитаты, когда она вырвана из контекста, — то не было бы контекста, то есть самой книги Буланина.

Но тем ценнее наблюдение Буланина, которое следует сразу за нашей цитатой. Мы опять с ним полностью согласимся: «Присущее прежней интеллигенции представление об этичности знания зиждилось на уверенности в абсолютном значении этого знания, в котором реализуются бесконечные возможности человека. В культуре, которая пришла на смену, любое знание имеет лишь прикладное (относительное) значение, так что вопрос о его этичности становится неактуальным» (с. 117–118).

Действительно, разница в этом.

Вызывая к себе водопроводчика, мы будем ожидать от него только такой этичности, которая будет проявляться в качественном исполнении его работы в обмен на оплату труда по разумным расценкам. Обращаясь к труду специалиста по древнерусской литературе, мы тоже могли бы ожидать — в порядке профессиональной этики, — что он, как минимум, выдаст нам качественный продукт своего труда (научное издание текста, исследование…) в обмен на те деньги, которые мы потратим на его книгу, или на те деньги, которые мы платим в качестве налогов в госбюджет, откуда финансируется деятельность научных учреждений и библиотек. Не буду, для простоты рассуждения, говорить о том, что хороший ученый готов поделиться научной информацией и «просто так, то есть даром».

Если водопроводчик или специалист по древнерусской литературе окажется интеллигентом, то мы так дешево не отделаемся. Он потребует от нас признать «абсолютное значение» его профессионального знания, а на основании этого — и некую особую «этичность» знания самого по себе, которая уже не будет определяться просто-напросто качеством сделанной работы. С качеством сделанной работы, если она вообще будет сделана, возникнут проблемы.

До революции, впрочем, еще были в силе международные стандарты научного сообщества, а они не позволяли заменять квазирелигиозной «этичностью» недостаток профессионализма. Дореволюционная «этичность» была просто неизбежной «нагрузкой» при общении с русской научной интеллигенцией, которую можно было терпеть так же, как мы стали бы терпеть нервное подергивание мускулатуры лица у интересного для. нас собеседника.

При советской власти вместе с провинциализацией в СССР многих областей научной деятельности пришло сначала отставание от уходивших вперед международных научных стандартов, а потом и частичное забвение этих стандартов даже в их дореволюционных редакциях. Это неизбежно вело к повышению роли «этичности» науки по отношению к банальному профессионализму.

Может быть, я и не стал бы говорить об этом так прямо, но Буланин не дает пройти мимо. Он, а не я заговорил об итоговой работе Сектора древнерусской литературы эпохи Лихачева — о монументальном замысле «Библиотеки литературы Древней Руси»:

Лишенные точки отсчета (книги для узких специалистов), невостребованными становятся и научно-популярные издания в прежнем смысле слова. Например, двадцатитомная «Библиотека литературы Древней Руси», которая, по первоначальному замыслу, адресовалась широкому кругу читателей, оказалась ему не нужна, о чем недвусмысленно свидетельствует мизерный тираж серии. (Нелепость заключается в том, что именно для массового читателя древние тексты переводятся в Библиотеке на современный язык, в два раза увеличивая ее объем; специалист, оказавшийся на деле единственным читателем серии, не нуждается в этих переводах.) (с. 82).

К сожалению, всерьез эта «Библиотека» оказалась не нужна никому — профессиональному читателю еще менее чем «широкому». Но Буланин винит в этом кого-то, кто не позволял наладить выпуск «книг для узких специалистов». Кто же этот таинственный «кто-то»? Если почитать Буланина, то можно подумать, что это проклятая капиталистическая экономика. Но капиталистической экономике совершенно безразлично, издавать ли научно-популярную, но мало кому нужную «Библиотеку», или же научные книги, которые, между прочим, можно было бы продавать за немалые деньги западным библиотекам (а вот наши научно-популярные издания туда и даром не возьмут).

Нет. Тут все-таки не надо торопиться винить экономику, а хорошо бы задуматься о том, что не все может быть ладно в нашем «датском королевстве».