Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами

DRD2/ANKK1 A1 известен не только огромным количеством посвященных ему научных работ, авторы которых связали эту генетическую особенность, кажется, со всеми существующими расстройствами силы воли – от алкоголизма до склонности к нервному перееданию. У этого однонуклеотидного полиморфизма (так ученые называют отличия в последовательности ДНК размером в одну генетическую "букву") весьма поучительная история исследования. Когда ученые только обнаружили новый аллель, они были уверены, что он относится к гену дофаминового рецептора DRD2 – хотя однобуквенная замена и находилась на расстоянии 10 тысяч нуклеотидов от конца гена (это далеко). Специалисты полагали, что вариант A1 сидит в какой-то особой регуляторной области, которая влияет на работу гена DRD2 "дистанционно". Но более точное картирование, проведенное в 2004 году, показало, что "гуляющая" генетическая буква находится вовсе не в DRD2, а в соседнем гене ANKK1 [16]. Этот ген кодирует фермент под названием "анкирин-киназа-1" (полное название – "Домен, включающий анкирин-киназу и анкириновые повторы"). Ферменты семейства киназ активируют другие белки, навешивая на них особые химические метки.

Выходит, все ученые, которые очень убедительно описывали в статьях, как вариант A1 влияет на дофаминовую систему и через нее на силу воли, просто подгоняли результаты под красивую гипотезу? На счастье ученых (и заодно автора этой книги), похоже, все не так плохо. Метаанализы, т. е. глобальные статистические изыскания, в которых проверяется достоверность большого количества исследований по той или иной теме, показывают, что вариант A1 действительно связан с различными нарушениями самоконтроля [17]. Но как именно киназа ANKK1 вклинивается в работу дофаминовой системы, пока неизвестно.

Эта история замечательно иллюстрирует, что наука – не собрание незыблемых постулатов и непререкаемых догм. Не статичная неповоротливая сущность, а динамичный и непрерывно меняющийся процесс. Кроме того, "переезд" варианта A1 из одного гена в другой показывает, что ученые – как и все остальные люди – тоже подвержены влиянию стереотипов и любят искать под фонарем. Давно известно, что расстройства самоконтроля связаны с нарушениями в работе дофаминовой системы, поэтому, когда исследователи обнаружили неизвестный полиморфизм в окрестностях (пусть и весьма отдаленных) гена дофаминового рецептора, они, разумеется, отнесли новый вариант именно к гену DRD2. Наконец, третий вывод из этого научного детектива: не стоит слепо доверять выводам, сделанным на основе генетического тестирования. Всегда нужно иметь в виду, что новые работы могут если и не полностью перевернуть устоявшиеся представления (все же откровенная чушь не попадает в генетическое "меню", которое предлагают уважаемые компании), то по крайней мере здорово изменить их.

Если вовремя не разрушать дофамин, мозг приобретает гибкость, возможно, излишнюю

Несдержанность при столкновении с соблазнами и неумение контролировать свои порывы в течение длительного времени определяются не только тем, как синтезируется дофамин, но и тем, как он разрушается. Главный ответственный за уничтожение нейромедиатора в нашем мозгу – фермент под названием катехол-О-метилтрансфераза или сокращенно COMT. Он разрушает дофамин и различные его производные вроде адреналина и норадреналина (в организме оба эти вещества синтезируются из дофамина). COMT работает по всему мозгу, но особенно он важен в префронтальной коре. В этом регионе нет фермента DAT – транспортера, который убирает дофамин из щели между нейронами и возвращает обратно в клетки, которые выделили нейромедиатор. В итоге в ПФК COMT становится главным ответственным за своевременное очищение межнейронного пространства от "отработавшего" дофамина24. Если вовремя не убирать нейромедиатор, тонко настроенная система, которая регулирует его выброс, портится.

У людей встречаются два варианта фермента COMT: у одного на 158-м месте стоит аминокислота валин, а у другого – метионин. В гене, кодирующем COMT, у валинового варианта (он более древний) стоит гуанин, а у возникшего позже метионинового – аденин. Разница в одну аминокислоту сказывается на работе фермента драматически: метиониновая версия гораздо менее стабильна, она быстро выходит из строя, так что итоговая активность оказывается в два-три раза ниже, чем у валинового варианта25. Иными словами, у носителей этой версии гена COMT, особенно если она на обеих хромосомах, в префронтальной коре между нейронами всегда больше дофамина, чем у обладателей генов валиновой разновидности. Носители метионинового варианта легче переключаются с одной задачи на другую, но им сложнее сдерживать свои порывы, чем обладателям более активной валиновой версии. Зато мозг последних лучше подавляет побочные желания и способен дольше фиксироваться на одной задаче. Соответственно, люди с одной или двумя метиониновыми версиями более импульсивны, чем обладатели валиновой разновидности COMT. При этом есть данные, что в целом уровень исполнительных функций мозга у людей с постоянно высоким уровнем дофамина в межнейронном пространстве выше [19].

Эффект дофаминового выброса зависит от постоянного фона нейромедиатора

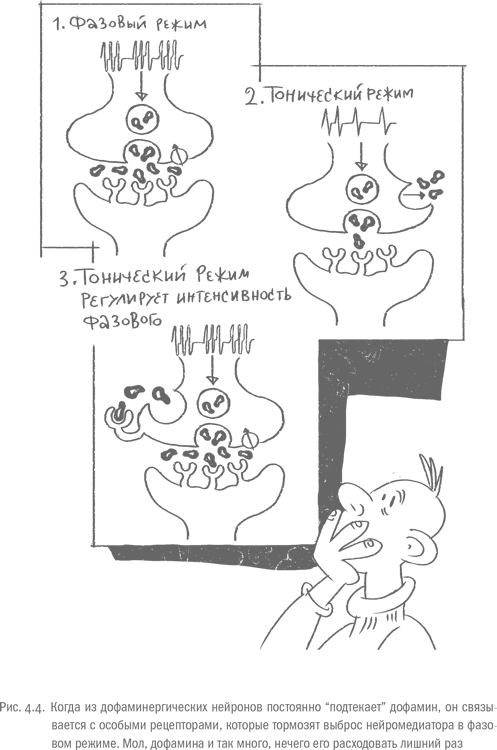

Говоря о снабжении мозга дофамином, специалисты выделяют тоническую и фазовую компоненты. Тонический уровень – сколько дофамина присутствует в щели между нейронами в течение долгого времени, этакий постоянный дофаминовый фон. Под фазовой составляющей подразумевают количество нейромедиатора, которое выбрасывается из дофаминергических нейронов за один раз при их активации. Чем выше ценность какого-нибудь действия, тем больше дофамина будет выброшено в фазовом режиме. Но оказалось, что интенсивность этого выброса зависит не только от привлекательности стимула, но и от количества тонического дофамина [20].

Постоянно "затекающие" в щель между нейронами молекулы дофамина пробираются из нее во внесинаптическое пространство – т. е. подходят к нейронам как бы сбоку. Там они связываются с рецепторами типа D2 и D3 на поверхности самих дофаминергических клеток (т. е. тех, которые выделяют дофамин) и снижают их активность. Такие рецепторы называют ауторецепторами, а сам механизм регуляции – отрицательной обратной связью. Отрицательная обратная связь используется в организме повсюду и работает просто и эффективно: когда чего-то становится настолько много, что появляются излишки, они связываются с источником этого чего-то и тормозят синтез. Эта корректировка позволяет избежать бесконечного раскручивания реакций. В результате у обладателей низкоактивной версии COMT дофаминовый ответ даже на значимые стимулы вроде защиты диссертации или хотя бы минус пяти килограммов на весах оказывается не слишком сильным – сравнимым, например, с ответом на лайк в соцсетях или с реакцией на вкусную булочку. А как говорилось в одной старой рекламе: если нет разницы, зачем платить больше?

Регуляция при помощи ауторецепторов работает в обе стороны

Непрерывная юстировка дофаминовой системы (как и любых других систем в организме) по методу отрицательной обратной связи критически важна для поддержания баланса нейромедиатора. И любое нарушение в работе этого внутреннего аудитора чревато серьезными последствиями. Причем нередко "разнонаправленные" нарушения вызывают сходный эффект. Выше мы выяснили, что постоянно высокий уровень тонического дофамина стимулирует ауторецепторы на поверхности дофаминергических нейронов, и такое "самовозбуждение" снижает интенсивность фазовой компоненты. Но в 2010 году в журнале Science вышла статья, результаты которой, на первый взгляд, противоречат этой теории.

Исследователи из американского Университета Вандербильта кормили здоровых добровольцев амфетаминами и при помощи позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) смотрели, как реагируют на наркотик нейроны дофаминовой системы. Предварительно ученые прогнали испытуемых через опросник Баррата, о котором мы говорили в прошлой главе, чтобы определить степень импульсивности. Оказалось, что у несдержанных и порывистых людей в некоторых зонах мозга, в том числе в вентральной области покрышки, на дофаминергических нейронах существенно меньше ауторецепторов, чем у тех, кто не склонен к необдуманным действиям (либо рецепторы импульсивных граждан хуже ловят дофамин – методами, которые использовались в работе, невозможно выявить разницу между этими двумя вариантами). И именно таким людям больше всего понравился опыт: они заявили, что были бы не прочь повторить эксперимент и прямо сейчас принять еще амфетамина – исключительно во благо науки, разумеется. Менее импульсивные добровольцы остались равнодушны к наркотику [21].

Выходит, и слишком сильная, и недостаточная стимуляция ауторецепторов приводит к одинаковым последствиям – повышенной импульсивности и желанию все время доставлять себе удовольствие? На самом деле противоречия здесь нет: хотя результат одинаков, причины, побуждающие стремиться к удовольствиям, принципиально различны. Людям с постоянно высоким тоническим дофамином остро не хватает удовольствия, потому что даже традиционно приятные вещи дают им его совсем чуть-чуть. У обладателей халтурящих ауторецепторов все наоборот. Ученые предполагают, что ленивые рецепторы на поверхности дофаминергических нейронов не успевают вовремя притушить дофаминовый всплеск (и все последующие реакции, которые в итоге делают нам хорошо) по методу отрицательной обратной связи, поэтому один и тот же стимул дает обладателям таких рецепторов куда более сильное блаженство, чем носителям их стандартной версии. Звучит здорово, но на деле таким людям приходится постоянно бороться с соблазном употребить что-нибудь этакое. Они знают, что получат ни с чем не сравнимые ощущения, и зачастую даже перспектива быстрой и неприятной смерти, например от передозировки, их не останавливает.

"Неканонические" варианты генов могут влиять как на конкретные расстройства самоконтроля, так и на силу воли в целом

Проблемы с теми или иными генами, контролирующими синтез и усвоение дофамина и других нейромедиаторов, сказываются на поведении в целом, но исследовать поведение в целом затруднительно. Лабораторные тесты, которые определяют степень самоконтроля или импульсивности, не всегда можно напрямую переносить на решения человека в реальной жизни. Поэтому часто исследователи занимаются конкретным проявлением безволия и неспособности противиться сиюминутным желаниям – перееданием, наркоманией, алкоголизмом – и смотрят, какие аллели с ним связаны. Некоторые варианты оказываются специфическими – скажем, они есть у большого процента алкоголиков, но их нет у тех, кто страдает от игровой зависимости. Часто такие узкоспециальные генетические изменения затрагивают "целевые" физиологические особенности – например, влияют на то, как организм усваивает спирт или никотин. Другие версии генов проявляются у людей с самыми разными нарушениями самоконтроля. Они создают подходящую почву для всех проявлений безволия, а вот в какое из них свалится конкретный человек, зависит от множества сопутствующих факторов – от генетики до образа жизни. Определенные особенности поведения или физиологии, которые сами по себе не являются патологией, но указывают на повышенный риск ее развития, принято называть эндофенотипом. Такие черты часто наблюдаются как у самого человека, страдающего от какой-либо проблемы (например, у алкоголика), так и у его родственников. Анализируя ДНК людей с определенными эндофенотипами, ученые могут отыскать гены, которые способствуют их развитию и повышают риск связанной с конкретным эндофенотипом проблемы.

Ниже я разберу самые изученные аллели, которые заметно повышают вероятность всевозможных проблем с самоконтролем: как общих, так и конкретных – т. е. именно эти варианты определяют рисковые эндофенотипы. В случае конкретных расстройств я буду чаще говорить об изменениях в генах дофаминовой системы – просто потому, что данных по этому нейромедиатору собрано больше всего. Но важно понимать, что любые проявления безволия определяются не только дофамином. Во второй половине главы я отдельно коснусь еще нескольких веществ, которые виноваты в том, что мы так часто выбираем сиюминутные удовольствия, даже если они грозят разрушить наши долгосрочные планы. А сейчас поговорим, как именно нарушения в метаболизме дофамина приводят к самым типичным расстройствам силы воли.

Наркомания

Гены влияют на риск стать наркоманом

Несмотря на то что правительства почти всех стран усиленно борются с наркоторговцами, в реальности, приложив совсем немного усилий, испытать, что такое запрещенные вещества, может почти каждый. Например, в городах России, по неофициальным данным, почти 95 % молодых людей и девушек хотя бы раз пробовали наркотики [22]. В конце 1990-х в Москве 25 % школьников эпизодически или регулярно употребляли соединения из списка ФСКН. Среди подростков в целом по России цифры еще выше: в 1992 году 57 % из них позволяли себе что-нибудь запрещенное время от времени, а 38,4 % – постоянно [23].