Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Итак, теперь мы знаем, что для понимания причин, толкающих людей к использованию онлайн-платформ и приложений, крайне важно учитывать потребность в гедонистическом, социальном и утилитарном удовлетворении[137]. Предлагаю остановиться на этом вопросе чуть подробнее. В одном из наших исследований мы сравнивали значимость четырех мотивов использования социальных сетей, соответствующих положениям теории использования и удовлетворения[138]. 584 пользователя социальных сетей ответили на вопрос, насколько значимы для них следующие мотивы: получение информации, расширение сети контактов, личные мотивы (скоротать время или отвлечься от повседневных забот) и поддержание отношений. В ходе исследования выяснилось, что большинство опрошенных считают самыми важными мотивами получение информации, поддержание контактов и личные причины. То есть речь прежде всего о социальном и утилитарном удовлетворении.

Но все немного сложнее. Во-первых, есть множество других мотивов, побуждающих нас пользоваться соцсетями. Во-вторых, разные приложения, как известно, предлагают различные форматы и услуги для своей аудитории. Например, Instagram – платформа для публикации фото и видео, а WhatsApp[139] предназначен прежде всего для обмена короткими сообщениями. То есть различные социальные сети могут удовлетворять разные базовые потребности. Также очевидно, что у разных людей базовые потребности по теории использования и удовлетворения могут выражаться по-своему: одни не могут обойтись без соцсетей, в то время как другие вообще не чувствуют необходимости в их использовании. Кроме того, в зависимости от базовых потребностей люди могут предпочитать разные приложения: от Xing до Instagram. Пользователи фейсбука тоже будут использовать социальную сеть по-разному в зависимости от своих мотивов: кто-то будет заниматься самопродвижением, а кто-то – просто общаться с друзьями (пример использования соцсети в утилитарных и социальных целях).

Наши кубинские коллеги из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) в Чэнду пригласили меня на конференцию в Гавану, чтобы я рассказал о последних результатах своих исследований. Мои научные интересы весьма обширны, поэтому не стоит удивляться тому, что в моем докладе не было ни слова о социальных сетях. Вместо этого я говорил о последних данных из своей работы по молекулярной генетике личностных качеств.

Помню, что путешествие из Чэнду в Гавану из-за долгого пути было весьма утомительным. Наша небольшая делегация даже провела ночь в Амстердаме, чтобы не торчать слишком много в самолете. Путь по маршруту Чэнду – Гавана почти сопоставим с дорогой из Франкфурта в Сидней. В общем, лететь пришлось на другой конец света. Прибыв на Кубу, мы довольно долго простояли в душном аэропорту, но наконец все формальности с прохождением границы были улажены. До сих пор не понимаю, почему это заняло столько времени. Сроки поджимали, я не успел как следует подготовиться к поездке, поэтому особая кубинская атмосфера с ощутимым флером ГДР застала меня врасплох. Конечно, я вовсе не ожидал увидеть высокоразвитую страну. Но все же меня удивило, что через 50 лет после Revolución Фиделя Кастро Куба пребывает в таком раздрае.

Перед конференцией мы заглянули в Кубинский центр нейронаук, и я удостоился чести провести там семинар для молодых кубинских ученых. Мне периодически требовался выход в интернет, но подключиться было практически невозможно. В 2016 году интернет на Кубе еще был дорогим и труднодоступным удовольствием. Помню, меня тогда особенно впечатлил случай, показавший, как сильна притягательность социальных сетей даже в тех уголках мира, где по-прежнему очень плохая связь.

Прогуливаясь по Гаване между сессиями конференции, я, конечно же, заглянул на Малекон, знаменитый променад вдоль моря, а потом отправился в поместье Финка Вихия – дом Эрнеста Хемингуэя в пригороде Гаваны Сан-Франциско-де-Паула. Писатель жил здесь с 1940-х до начала 1960-х годов со своей третьей женой и целым полчищем кошек. Я посмотрел на его пишущую машинку и старую лодку, насладился великолепным видом с холма, на котором расположена вилла. Вернувшись в Гавану, еще немного пошатался по городу без особой цели и полюбовался прекрасно сохранившимися американскими ретроавтомобилями ярких, как в старом кино, цветов: бирюзовые, голубые, розовые… Скоро наступил вечер, захотелось чего-нибудь выпить. Я взял с собой дайкири и отправился на поиски приятного местечка, чтобы немного посидеть и дать отдохнуть ногам. В центре города мое внимание привлекло большое скопление народу. По всей площади сидели сотни людей практически в полной тишине. Все взгляды были прикованы к маленьким светящимся в сумерках экранам: люди надеялись установить контакт с людьми на другом конце света. Судя по их внешнему виду, в основном это были туристы, которым хотелось написать близким из отпуска. Но хватало и местных: а вдруг получится поймать нестабильный бесплатный Wi-Fi? Наконец-то! С ним можно спокойно сделать дела, развлечься и пообщаться. Работающий Wi-Fi после нескольких дней без интернета – наверное, тоже своего рода Revolución!

Почему я именно такой, какой я есть? Этот вопрос занимает людей с древности. Однако серьезное изучение свойств личности началось совсем недавно: в 2019 году мы отмечали столетний юбилей этого события. В 1919 году психолог Роберт С. Вудворт впервые предложил тест для самостоятельной оценки личностных характеристик[140] при отборе солдат. Точнее говоря, Вудворт создал опросник для самооценки, чтобы выделить мужчин, которые смогут на войне проявить наибольшую стойкость в самых тяжелых ситуациях. К тому моменту уже было известно, что некоторые солдаты возвращаются с фронта со «снарядным шоком» (shell shock). Сегодня мы бы скорее описали это состояние как ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. На этапе становления психология личности и психологическая диагностика находились под сильным влиянием клинической психологии. А дифференциальная психология (область современной психологии, изучающая в том числе различия в опыте людей), в свою очередь, находит истоки в глубинно-психологических трудах Фрейда и Юнга. Фрейд пытался объяснить особенности личности через различные интрапсихические взаимодействия между эго, суперэго и ид. Однако такой чисто клинико-психологический взгляд на человеческую личность постепенно ушел в прошлое, главным образом потому, что этот подход плохо сочетается с эмпирическими исследованиями. Вместо этого в 1920-х и 1930-х годах ученые задались вопросом, существуют ли универсальные параметры личности, по которым можно классифицировать всех людей[141]. Гордон У. Олпорт и Генри С. Одберт решили попробовать лексический подход. Они считали, что можно сделать вывод о личностных характеристиках человека, исходя из его словарного запаса. Логика проста: каждый день мы используем речь, чтобы описать себя и других; соответственно, индивидуальные различия найдут отражение в языке. Это предположение приобрело известность как лексическая гипотеза. На протяжении всей истории люди понимали, что отличаются друг от друга не только внешне, но и внутренне, поэтому в повседневной жизни начали описывать свойства психики при помощи прилагательных. Если те или иные прилагательные в нашем языке чаще встречаются среди представителей определенных групп, значит, существует некий латентный личностный фактор, определяющий наши действия.

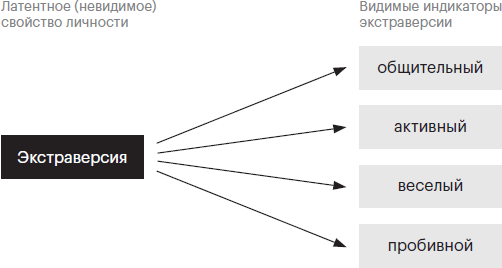

Вернемся к психологам Олпорту и Одберту: в начале 1930-х годов они запустили масштабный исследовательский проект, в основу которого как раз и легла лексическая гипотеза. Для начала они выписали из английского толкового словаря Webster Dictionary все слова, которые, по их мнению, часто используются для описания характера. В течение нескольких десятилетий многие ученые пытались сократить этот гигантский список из 17 953 особо значимых прилагательных, пользуясь статистическими методами. Это было совершенно необходимо: странно ожидать от кого-либо, что он сможет описать себя 17 953 словами, да так, чтобы у других сложилось представление о структуре его личности. Еще такая переоценка действительно была нужна и для того, чтобы сократить избыточные кластеры слов при помощи статистической процедуры факторного анализа. Объясню чуть подробнее: чтобы определить глобальные измерения личности исходя из собственных оценок или оценок со стороны, основанных на вышеупомянутом списке слов, необходимо выполнить одно важное условие. Когда большое количество людей оценивает себя лексически, получаются кластеры слов, которые очень часто идут «пакетом», вместе. На рисунке 2.4 мы видим, что человек, называющий себя активным, также описывает себя как веселого и пробивного. Если такая комбинация слов встречается у многих людей (а так обычно и бывает), то при помощи факторного анализа можно вычленить фактор, который сможет коротко описать этот кластер определений. В научной литературе этот фактор теперь называется экстраверсией[142]. Рисунок наглядно объясняет мою мысль.

Рис. 2.4. Личность в психологии определяется как латентная переменная с набором определенных показателей. Известно, что люди часто описывают себя как общительных, активных, веселых и пробивных одновременно. Поэтому психологи предполагают, что за подобной корреляцией скрывается (невидимая = латентная) черта личности, называемая экстраверсией

В настоящее время такие измерения личности рассматриваются как относительные конструкты, то есть мы считаем, что люди могут в большей степени склоняться к экстраверсии или, наоборот, интроверсии, не обязательно при этом полностью соответствуя прототипу экстраверта или интроверта. С начала 1960-х годов постепенно закрепилось мнение, что весь вышеупомянутый список слов можно сократить до пяти измерений личности. На базе армии США была проведена огромная эмпирическая работа, и в 1990-е годы, ввиду своей значимости, результаты впервые были представлены научному сообществу в статье[143]. Иногда проходит много времени, прежде чем труд ученого получает должное признание.

Модель с пятью измерениями личности часто упоминается в профессиональной литературе как «большая пятерка» личностных черт, сокращенно – OCEAN.

Открытость опыту (Openness for Experience) описывает людей с обостренной эстетической чувствительностью, чаще всего интеллектуальных и любознательных.

Добросовестность (Conscientiousness) подразумевает трудолюбие и пунктуальность. К примеру, так мы можем описать надежных коллег.

Экстраверсия (Extraversion) относится к людям, чья жизненная энергия направлена вовне. Интроверты, напротив, любят побыть наедине с собой и предпочитают спокойную обстановку.

Доброжелательность (Agreeableness) проявляется в эмпатичности и добросердечии.

Невротизм (Neuroticism) описывает людей, которые отличаются тревожностью, навязчивыми состояниями и эмоциональной нестабильностью.

В целом, различные черты личности нельзя характеризовать как чисто положительные или отрицательные. С точки зрения эволюционной психологии очевидно, что разные черты личности дают преимущества и недостатки в различных условиях (или «нишах», если обращаться к терминологии этой дисциплины)[144]. К примеру, в ситуации, когда высоки риски или вам грозит опасность, вероятно, лучше иметь более высокий показатель невротизма: такие люди бывают более осторожными и осмотрительными, чем эмоционально стабильные личности.

«Большая пятерка» личностных черт представляет собой некий золотой стандарт личностной психологии. Тем не менее в одном из новейших исследований были найдены доказательства того, что пятифакторная структура характерна прежде всего для групп из обществ, которые можно охарактеризовать нелестной аббревиатурой WEIRD (в переводе с английского – «странноватый»)[145]: западные (western), образованные (educated), промышленно развитые (industrialized), богатые (rich) и демократичные (demoratic)[146]. Получается, для некоторых обществ она не подходит, что могло исказить результаты многих международных исследований в области психологии. А значит, у профессионалов в этой сфере в ближайшие годы будет еще много работы[147]. Для более глубокого понимания концепции личности я бы отметил, что личность относительно стабильна во времени. То есть через десять лет вы, скорее всего, будете примерно таким же человеком, как сейчас. С другой стороны, из-за особенностей биографии структура вашей личности может постепенно изменяться[148]. К примеру, сегодня мы уже знаем, что некоторые ключевые события в жизни, такие как начало профессиональной деятельности или первые романтические отношения, могут заметно изменить человека[149]: первый опыт любовных отношений, по-видимому, способствует росту экстраверсии, а начало профессиональной деятельности – росту добросовестности.

Кстати, есть еще и такое понятие, как ситуационная стабильность личности. Правда, зачастую она не так сильна, как временна́я. К примеру, я склонен проявлять большую добросовестность на рабочем месте, а вот дома особо не напрягаюсь. Поэтому для понимания ситуационной стабильности личности всегда важно учитывать контекст. Конечно, если человек утверждает, что отличается добросовестностью, то, скорее всего, это качество будет проявляться в различных сферах жизни.

Если кого-то заинтересовал этот раздел психологии, могу порекомендовать свою книгу «Личность: в поиске нашей индивидуальности»[150]. А в рамках этой книги нам пока достаточно знать, что в психологии часто применятся пятифакторная модель личности и она позволит понять, какие группы людей более склонны к использованию цифровых технологий. То есть с этой точки зрения на первый план выходит вопрос «Кто?». Как я уже объяснял, в контексте социальных сетей психология личности дополняет подход UGT (теорию использования и удовлетворения), отвечающей на вопрос «Почему?». Помните, мы говорили о гедонистическом, социальном и утилитарном удовлетворении, которое мы получаем при использовании соцсетей?