Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

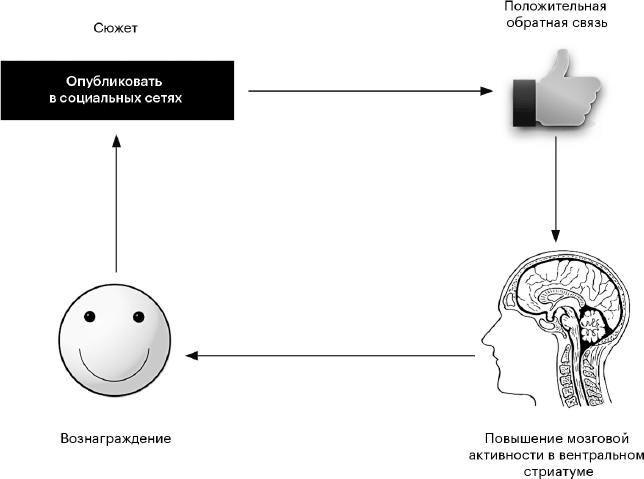

Какое отношение все это имеет к социальным сетям и технологиям? Одним из важнейших и, пожалуй, гениальнейших в своей простоте нововведений Facebook стала кнопка «Нравится» (Like), представленная пользователям в январе 2009 года. Создатель лайков Джастин Розенштейн уже давно не работает в Meta и критически относится к собственной инновации, поскольку она приводит к «пустой трате времени»[183]. Итак, давайте посмотрим с точки зрения психологии, что происходит, когда мы получаем лайки в фейсбуке. Я опубликовал фотографию или комментарий. Совершил действие. Затем кто-то помечает мой пост знаком «Нравится». Я получаю положительную обратную связь. Отмечаю, что публикация комментария – а точнее, положительная обратная связь – вызывает приятные ощущения. Без моего действия (публикации) позитивной реакции в виде лайка не было бы. Поскольку мне было приятно увидеть лайк, я буду публиковать новые посты и комментарии в надежде получить очередное небольшое поощрение. А если я буду каждый раз получать вознаграждение за посты, мое поведение очень быстро закрепится. Регулярные положительные реакции будут побуждать меня возвращаться в соцсеть снова и снова[184]. Вспомним бихевиористов: поведение, которое приносит приятные ощущения, закрепляется. И наоборот: то, что приносит дискомфорт, не закрепляется.

В своей книге «Homo Digitalis» я уже объяснял, что происходит в человеческом мозге в ожидании лайка и сразу же после его получения. В ходе исследования Лорен Шерман из США обнаружила, что сканер мозга регистрирует повышение активности в вентральном стриатуме, когда участники эксперимента среди своих фотографий видят изображения с бо́льшим количеством лайков (при этом участники даже не знали заранее, сколько лайков под фотографиями)[185]. Вентральный стриатум – это отдел мозга, который особенно активно реагирует на ожидание вознаграждения и его непосредственное восприятие. Думаю, здесь все вполне логично: собственные посты с бо́льшим количеством лайков (по сравнению с менее удачными) вызывают повышение активности системы вознаграждения.

Кстати, лайки приятно не только получать, но и ставить! Недавно та же группа исследователей выяснила, что система вознаграждения активируется и тогда, когда мы отмечаем публикации других пользователей[186]. Получается, для корпорации Meta выгодно и когда мы собираем лайки, и когда их раздаем, ведь таким образом мы проявляем активность на платформе, так как и то и другое вызывает положительные эмоции, а значит, заставляет нас дольше быть онлайн. Само собой, конкуренты Meta тоже прекрасно знают о притягательной силе лайков, поэтому сегодня «сердечки» и «пальцы вверх» можно встретить повсюду – в том числе в Twitter, TikTok и WeChat. На рисунке 3.2 я наглядно показал, как работает положительное подкрепление при получении отметки «Нравится» в социальных сетях.

Некоторые читатели, возможно, уже задаются вопросом, почему я до сих пор ничего не сказал о дофамине. В дискуссии о лайках и других элементах приложений то и дело всплывает термин «триггер дофамина». Подразумевается, что механизмы социальных сетей провоцируют у нас выработку дофамина. В литературе нейромедиатор дофамин связывают прежде всего с реакцией на вознаграждение, но, помимо этого, он играет особую роль в выстраивании ассоциаций между действием (публикация комментария) и результатом (получение лайка) в нейронных путях нашего мозга[187]. По крайней мере, так происходит в одном из четырех дофаминергических путей мозга – мезолимбическом[188]. По последним данным, дофамин скорее влияет на желание обладать чем-либо, то есть мы можем говорить о предвкушении вознаграждения, которое тесно связано с нашей системой мотивации.

Рис. 3.2. Положительная обратная связь в виде лайка вызывает повышение мозговой активности в вентральном стриатуме. Эта мозговая активность связана с позитивными эмоциями и воспринимается пользователями социальных сетей как вознаграждение, то есть происходит положительное подкрепление. Иными словами, поведение, которое приводит к получению вознаграждения, будет воспроизводиться и в будущем. Приведенный здесь принцип выходит за рамки чисто бихевиористского подхода, поскольку учитывает также нейронные процессы в мозге. Символы на картинке не являются лицензионными и взяты с сайта pixabay.com

Итак, вызывает ли использование социальных сетей выброс дофамина? В целом, направление мысли верное, ведь мое желание получить лайк заставляет меня вновь возвращаться на платформу. С теоретической точки зрения роль дофамина в этом процессе весьма очевидна, однако в литературе в настоящий момент нет прямых подтверждений этому. Почему? МРТ-исследования дают нам информацию только о том, что определенные отделы мозга задействованы при реакции на лайк. Известно, что вентральный стриатум, о котором я уже говорил, пронизан дофаминергическими путями и, как правило, стимулируется приятными переживаниями. К слову, в одном исследовании нам удалось показать, что эта область мозга активируется при прослушивании любимых песен[189]. Основываясь на этих данных и результатах МРТ, можно сделать косвенный вывод, что дофамин играет ведущую роль в процессе восприятия лайков. Но, делая косвенные выводы, необходимо учитывать, что центральное место в психике при проявлении симпатии (и приятном ощущении от получения вознаграждения), возможно, занимают и вырабатываемые мозгом опиоиды, такие как бета-эндорфин в вентральном стриатуме[190]. В принципе, краткие формулы в духе

Это подводит нас к результатам исследования с применением позитронно-эмиссионной томографии, которое позволило зафиксировать молекулярные процессы в головном мозге при просмотре социальных сетей[191]. В ходе исследования впервые удалось доказать, что более низкая способность к синтезу дофамина в скорлупе головного мозга[192] связана с более активным использованием социальных сетей на смартфонах. Вероятно, эти результаты могут свидетельствовать о том, что люди со сниженной способностью к стриатальному синтезу дофамина чаще используют социальные сети, чтобы запустить его выработку.

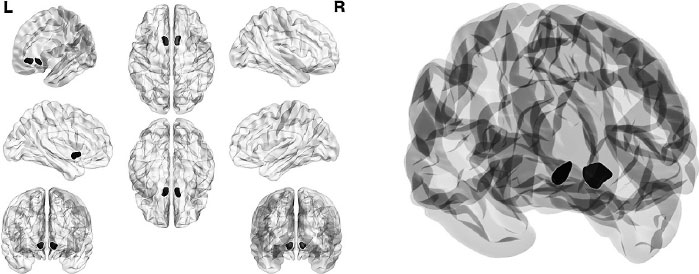

Рис. 3.3. На рисунке изображено прилежащее ядро (nucleus accumbens) в левом и правом полушариях мозга. В нашем собственном исследовании мы заметили, что меньший объем серого вещества в прилежащем ядре связан с более частым и длительным использованием фейсбука (Монтаг и др., 2017). Правда, одними особенностями этого отдела нельзя объяснить все сложные процессы в головном мозге, связанные с использованием социальных сетей. Человеческая натура гораздо сложнее (Рисунки Себастьяна Маркетта)

Особую роль (вентрального) стриатума подтверждают и результаты моего собственного исследования. Мы с коллегами задались вопросом, существует ли взаимосвязь между объемом серого вещества в прилежащем ядре (составной части вентрального стриатума)[193] и частотой использования фейсбука среди нормотипичных студентов[194]. В научной литературе уже подтверждалась взаимосвязь между меньшим объемом серого вещества в этом отделе мозга и склонностью к зависимостям (например, никотиновой)[195], поэтому мне было интересно узнать, прослеживается ли такая связь в случае с социальными сетями. У нас на самом деле получилась похожая картина: меньший объем прилежащего ядра, как правило, коррелировал с более частым и длительным использованием фейсбука (см. рис. 3.3). К сожалению, пока не удалось выяснить, является ли уменьшенный объем прилежащего ядра следствием или, наоборот, предпосылкой к определенному паттерну взаимодействия с соцсетями. Меньший объем прилежащего ядра и смежных отделов мозга, вероятно, может быть связан с нарушениями дофаминергической системы[196], что вновь косвенно указывает на важную роль нейромедиатора дофамина.

Мне нравится водить машину по вечерам. Когда темнеет и на шоссе передо мной видны только два одиноких световых конуса от фар, я впадаю в состояние, немного напоминающее транс. Не нужно думать о сцеплении и переключении передач, все происходит само собой. Как сложно было много лет назад на уроках вождения, когда приходилось координировать работу глаз, рук и ног! А теперь я полностью сконцентрирован на дороге. Вождение доставляет мне удовольствие. Приятно пролетать мимо дремлющих темных пейзажей, на душе легко. Прекрасное ощущение растворения собственного «я» по-научному называется потоком. Это состояние, в котором мы перестаем чувствовать пространство и время.

Как я уже говорил, главное условие возникновения потока – способности человека должны соответствовать сложности стоящей перед ним задачи. Если задача слишком простая, мне быстро станет скучно и неинтересно. С другой стороны, когда задача слишком сложная, я получу один стресс. И скука, и стресс (или тем более страх) губительны для состояния потока. Но технологические корпорации активно используют эти особенности нашей психики как повод вновь привлечь нас на свои платформы. Заскучали? Нервничаете? Что может быть лучше для технологических компаний, чем мы, пользователи, приученные как можно скорее устранять стресс или ощущение пустоты при помощи их приложений?!

Приложения устроены так, чтобы многим из нас хотелось заглянуть в смартфон в каждую свободную минутку. У вас ужин при свечах, но партнер отошел в туалет? Раз – быстренько достали смартфон. Ждете автобус на остановке? Раз – и телефон уже в руке. Стоите в очереди на кассе в супермаркете? Лекция скучная? По телевизору идет неинтересный фильм? А ну-ка, что там у нас новенького в телефоне? Многие пользователи смартфонов уже даже научились предугадывать, когда им снова станет скучно в течение дня. Чтобы это неприятное ощущение даже не успело возникнуть, смартфон всегда должен быть под рукой. Тем временем из-за постоянного потока предложений на наших экранах мы стали забывать, каково это – оставаться наедине с собой. Хотя на самом деле иногда бывает полезно немного поразмышлять о жизни и о самом себе, ведь состояние «блуждания ума» тесно связано с творчеством[197]. «Блуждание ума» означает не что иное, как погружение в свои мысли и мечтания (без смартфона!). Например, некоторые любят поразмышлять о прошедшем дне по пути с работы[198]. А я люблю «поблуждать» мыслями во время пробежки вдоль Рейна или прогулки в парке. Конечно, злоупотреблять этим не стоит: «блуждание ума» может отрицательно сказаться на качестве выполненной работы, требующей полной концентрации[199]. Кроме того, есть мнение, что частый уход в свои мысли может способствовать меланхоличности[200]. Наш мозг склонен скатываться от «блуждания ума» к ленивой пассивности, особенно если мы были в неважном настроении, когда погрузились в размышления[201]. В общем, «блуждание ума» следует ограничивать. И все же я твердо убежден, что постоянное копание в смартфонах лишает нас части творческого потенциала. Оно просто-напросто отнимает слишком много времени, которое можно было бы потратить на воплощение хороших идей. Не знаю, как другим, но мне размышления часто помогают придумывать хорошие идеи.

Итак, мы выяснили, что технологические платформы спроектированы так, чтобы мы испытывали состояние потока. Это играет на руку IT-компаниям: мы теряем счет времени, застревая в приложениях, и оставляем больше цифровых следов. К слову, искажения в восприятии времени имеют множество эмпирических подтверждений: пользователи смартфонов действительно испытывают проблемы с оценкой времени, проведенного с телефоном в руках. В зависимости от переменных, которые было необходимо оценить на смартфоне, и инструкций, предоставленных участникам исследования, наблюдались как недооценки, так и переоценки времени, проведенного онлайн[202]. Примечательно, что людям, склонным к злоупотреблению социальными сетями, время, проведенное без смартфона, казалось более продолжительным, чем тем, кто не склонен к чрезмерному использованию соцсетей[203]. То есть мы можем утверждать, что некоторые пользователи особенно подвержены искажениям в восприятии времени.

В начале раздела, посвященного состоянию потока, я рассказывал о своих ощущениях при вождении автомобиля. Однако времяпрепровождение в соцсетях не похоже на ночную поездку по шоссе. Заходя в интернет с его бескрайними просторами и нескончаемыми онлайн-предложениями, я словно оказываюсь в невесомости. Эффект погружения во всей красе. Задача технологических корпораций всегда заключается в том, чтобы создать онлайн-миры, которые смогут увлечь пользователя настолько, что он перестанет замечать происходящее вокруг. Привет эксперименту с гориллой из главы 1!

Компании Big Tech придерживаются простого правила: поток контента никогда не должен прерываться. Когда я смотрю видео на ютубе, скажем клип Джонни Кэша, следом сразу запускается следующий ролик того же исполнителя. Таким образом видеоплатформа подталкивает меня задержаться на сайте подольше. Такая настройка по умолчанию характерна не только для YouTube, но и для Netflix или Amazon Prime. Как только эпизод сериала подходит к концу, автоматически стартует новая серия. Теперь, стоит только увидеть титры, я стараюсь сразу выключать видео, иначе не оторвусь от сериала и надолго застряну. Я знаю, о чем говорю, ведь сам не раз смотрел четыре-пять эпизодов подряд. Кстати, в науке это явление получило название «запойный просмотр»[204]. Термин возник по аналогии с «компульсивным перееданием» и все чаще упоминается как феномен, заслуживающий серьезного научного внимания[205].

Эффект погружения достигается не только посредством бесконечной трансляции видео, но и благодаря принципу «потяни, чтобы обновить» (

В 2018 году я купил билет на концерт группы BAP в День Реформации (или, по-современному, Хэллоуин). Эта группа всегда напоминает мне о родном Кёльне, и я не пропускаю практически ни одного их концерта в «миллионной деревне на Рейне»[206].

Думаю, многие читатели по своему опыту знают, что предпродажа билетов на рок-концерты начинается довольно рано. Зачастую, чтобы попасть на выступление известной группы, приходится покупать их чуть ли не за год. А за такое долгое время вполне может произойти что-нибудь непредвиденное, и придется срочно менять планы. Именно это и случилось со мной в тот октябрьский день, когда совпали два события: концерт любимой группы и футбольный матч. Дело в том, что я не только любитель живой музыки, но и преданный, с самого детства, болельщик ФК «Кёльн». Я рос недалеко от стадиона Мюнгерсдорф и, открывая окно субботними вечерами, нередко мог слышать рев фанатов после очередного гола. Если позволяет время, я регулярно посещаю матчи и поддерживаю наших «козлов» с Южной трибуны[207].

Дата концерта BAP, 31 октября 2018 года, была известна заранее, но в последний момент выяснилось, что в этот же день «Кёльн» будет играть против «Шальке 04» на нашем стадионе. К счастью, матч стартовал в 18:30, и я живо представлял себе, как после финального свистка прыгну в такси и успею доехать из Мюнгерсдорфа в район Мюльхайм аккурат к началу концерта. Но судьба распорядилась иначе. Игра была в Кубке Германии, то есть на вылет, а к 90-й минуте счет был 1:1. Еще два тайма! Концерт ВАР начался без меня. Когда Вольфганг Нидерекен и его группа выходили на сцену кёльнского «Палладиума», на стадионе Мюнгерсдорф только прозвучал свисток, давший старт дополнительному времени. А я в это время стоял на красно-белой Южной трибуне в окружении верных фанатов ФК «Кёльн» и думал о том, что же сейчас происходит на концерте моей любимой группы на другом конце города. Мыслями я уже был в кёльнском «Палладиуме» и совсем не мог сосредоточиться на финале матча. Какие песни я уже пропустил? Какие еще пропущу? Взгляд все время возвращался к циферблату. В один момент я даже попытался включить на смартфоне онлайн-трансляцию концерта. Пока болельщики вокруг меня скандировали кричалки в поддержку родного клуба, я не мог оторвать глаз от экрана, где никак не загружался прямой эфир концерта. Посмотреть я ничего так и не смог, потому что 50 000 футбольных фанатов обвалили интернет своей активностью в соцсетях. Мои метания продолжались и с течением времени только усиливались. «Козлы» или BAP? Возможно, прямо сейчас на концерте происходит нечто гораздо более грандиозное, а я все пропускаю! Невыносимо! С каждой минутой эта мысль казалась мне все более похожей на правду, ведь каждое выступление – как и забитый гол – уникально. Какой сегодня сет-лист? Какой настрой у группы? Именно от этого зависит, будет ли концерт просто хорошим или оставит неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, каждый поклонник ВАР знает, что концерты в Кёльне особенные, ведь здесь их творчество ценят как нигде больше. Стоя на стадионе, я снова и снова пытался поймать интернет, чтобы хотя бы глазком заглянуть на концерт, но трансляция по-прежнему не загружалась.

В конечном итоге я успел застать лишь последние 30 минут трехчасового концерта ВАР, зато посмотрел, как «козлы» проиграли 5:6 в серии пенальти[208]. М-да, знать бы заранее, что так выйдет…