Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Писатель Патрик Дж. Макгиннис описал бы мои метания на стадионе как

Концепт FoBO, предложенный Патриком Дж. Макгиннисом, весьма интересен, однако в тот злополучный вечер я переживал нечто иное. Изначально я был уверен, что вполне могу попасть на футбол, а потом на концерт. То есть я не думал, что придется выбирать что-то одно, хотя позже, уже на стадионе, я, конечно, задумался о том, что не стоило совмещать два события в один вечер. В общем, мне кажется, что я нервничал не из-за FoBO, а прежде всего из-за страха что-то упустить. Английский акроним FoMO, более точно описывающий мое состояние тогда, стал предметом сотен психологических исследований последних лет.

В широко известной научной работе Эндрю Пшибыльского из Оксфордского института интернета собраны мнения множества психологов по поводу сущности понятия FoMO[210]. Сам он трактует FoMO как сильную тревогу из-за того, что другие получают некий приятный опыт, который нельзя с ними разделить. В моем примере речь шла о пропущенном концерте ВАР. Постоянная проверка смартфона и социальных сетей – тоже одно из проявлений FoMO, ведь эти действия продиктованы желанием всегда быть в курсе, какие новости у друзей или что происходит прямо сейчас на концерте.

Но как именно возникает психический эффект FoMO? Прежде всего следует отметить, что конструкт FoMO следует рассматривать в рамках теории самодетерминации (SDT)[211]. SDT – это мотивационная психологическая теория, объясняющая, как у человека возникает мотивация вести себя определенным образом для достижения самостоятельно поставленной цели. В частности, эта теория предполагает, что для мотивированного поведения необходимо быть уверенным в собственной компетентности, автономии и социальных связях. Под мотивированным поведением понимается любое поведение, которое быстрее приближает человека к его конечной цели, будь она мелкой или крупной. Согласно теории самодетерминации, чтобы достичь цели, человек должен ощущать свою компетентность («У меня есть навыки для достижения моей цели»), автономию («Я действую добровольно для достижения своей цели»), а также чувство принадлежности к социуму. Последнее работает в двух направлениях. Для удовлетворения потребности в самодетерминации человеку необходимо ощущать поддержку со стороны своего окружения и одновременно чувствовать себя нужным и уважаемым среди «своих».

Если у человека не удовлетворена потребность в социальной принадлежности, сознание запускает FoMO как процесс психической компенсации. В таком случае психический импульс FoMO побуждает людей устранить ощущаемый дефицит социальных связей. Это происходит потому, что FoMO является отрицательной эмоцией, а значит, ее неприятно испытывать. А я уже неоднократно отмечал, что люди стремятся как можно быстрее избавиться от гнетущих ощущений. Поэтому в наш век интернета очевидным лекарством от FoMO представляются социальные медиаплатформы, где можно пообщаться с единомышленниками. Просмотрели все соцсети – и FoMO на время отступает. Кроме того, это может компенсировать неудовлетворенную потребность в социальной принадлежности, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Разработчики приложили немало усилий, чтобы усугублять наш FoMO определенными элементами дизайна, встроенными в платформы социальных сетей. Возможно, эти элементы особенно влияют на людей, которые в принципе недовольны своей социальной жизнью. Но как можно более точно определить группу людей, склонных к FoMO сильнее, чем остальные? На этот вопрос помогают ответить исследования в области психологии личности. Здесь стоит отметить, что FoMO можно понимать не только как процесс психологической компенсации в рамках теории самодетерминации, но и как составляющую нашей личности. Я имею в виду, что есть люди, которые склонны испытывать FoMO чаще или сильнее, чем другие. Первые научные работы показывают, что этих людей можно охарактеризовать как менее сознательных и менее эмоционально устойчивых (то есть более невротичных). Кроме того, молодые люди, по-видимому, более склонны к FoMO, чем пожилые[212].

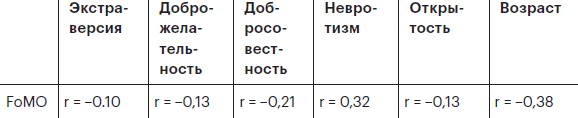

Проведенное нашей научной группой исследование с 3370 участниками показало похожие результаты[213], которые подробно представлены в таблице 3.1 в виде корреляций. Как именно следует читать эту таблицу? Во-первых, там показаны корреляции в промежутке между –1 и +1. Чем больше положительное число в отдельных графах таблицы, тем сильнее положительная корреляция между двумя переменными. Мы обнаружили такую корреляцию между невротизмом и FoMO: чем выше уровень невротизма, тем сильнее проявляется FoMO. Что касается отрицательных корреляций, наша таблица показывает, что чем выше уровень FoMO, тем ниже возраст и добросовестность человека. Значения около ноля показывают, что корреляция отсутствует. Важно отметить (еще раз), что само наличие корреляций не позволяет проследить причинно-следственные связи, то есть мы не можем заключить, в каком направлении следует интерпретировать данные. Приводит ли меньшая добросовестность к более сильному FoMO-эффекту, или высокий уровень FoMO – к меньшей добросовестности? Для создания таких причинно-следственных цепочек недостаточно информации, полученной в один момент времени; здесь нужны лонгитюдные исследования. Это означает, что такие переменные, как FoMO и «большая пятерка» личностных черт, должны измеряться как минимум дважды с определенным промежутком между измерениями. Насколько я знаю, таких исследований еще не проводилось.

Табл. 3.1. Взаимосвязь эффекта FoMO с «большой пятеркой» личностных черт и возрастом

Для лучшего понимания я также показал взаимосвязи между личностными характеристиками и FoMO в виде схемы на рисунке 3.4 (слева). Более толстые дорожки указывают на сильные корреляции, тонкие – на слабые. Пунктирные линии представляют положительные корреляции, а сплошные – отрицательные. В нашем массиве данных не было обнаружено существенных различий в частоте и интенсивности выраженности эффекта FoMO среди мужчин и женщин.

Рис. 3.4. Слева изображена схема, наглядно показывающая взаимосвязь между более высокими показателями невротизма (N) и склонностью к эффекту FoMO (синдрому упущенной выгоды). Добросовестность (C = Conscientiousness) имеет отрицательную, но не очень выраженную корреляцию с FoMO, поэтому она обозначена более тонкой линией. Важно также отметить, что пунктирные линии в левой части рисунка обозначают положительную корреляцию, а сплошные – отрицательную. Корреляция между открытостью к опыту (O) и FoMO очень мала. E обозначает экстраверсию, A (Agreeableness) – доброжелательность. (Иллюстрация Дмитрия Розгонюка) Справа – результаты другого исследования моей группы. В китайском городе Тяньцзинь поведение студентов показало, что положительная корреляция между невротизмом и злоупотреблением приложением WeChat полностью объясняется наличием FoMO

Как мы получили эти результаты? Участники исследования заполняли опросник, оценивая свою личность с точки зрения переменных «большой пятерки» (см. главу 2) и эффекта FoMO. Люди с высокими показателями FoMO явно согласятся с такими утверждениями в анкете, как «Я долго размышляю о том, что мои друзья веселятся без меня» или «Я беспокоюсь, что другие проводят время лучше, чем я»[214]. Мы использовали тот же подход в Тяньцзине, городе на востоке Китая (к юго-востоку от Пекина). Здесь мы изучали не только корреляции между выраженностью синдрома упущенной выгоды и характеристиками личности, но и взаимосвязь межличностных различий и злоупотребления социальной сетью WeChat[215] (см. также главу 2). Как показано на рисунке 3.4 справа, связь между невротизмом и проблемным использованием WeChat объясняется наличием выраженного эффекта FoMO, что очень хорошо согласуется с данными, описанными в этой главе. Люди с высокими показателями невротизма больше других склонны испытывать «страх что-то упустить» и затем пытаются отключить неприятное чувство FoMO с помощью WeChat или другой соцсети (по крайней мере, это правдоподобное объяснение результатов перекрестных исследований).

Вернемся к центральной теме этой книги – механизмам, с помощью которых технологические корпорации удерживают нас на онлайн-платформе как можно дольше или заставляют возвращаться как можно чаще. Синдром упущенной выгоды играет важнейшую роль в достижении этих целей: разработчики технологий используют его для психологических манипуляций. Приведу несколько примеров.

Начнем с платформы Snapchat, что в переводе означает «спонтанный чат». Название говорит само за себя: контент здесь публикуется в виде спонтанных сообщений, например фотографий и видео, которыми пользователи делятся с друзьями. При этом непрочитанные сообщения в групповом чате исчезают с платформы через 24 часа[216]. Временнóе ограничение доступности контента побуждает пользователей чаще заходить в приложение, чтобы не пропустить новости от друзей. Таким образом, принцип FoMO заставляет поклонников снэпчата возвращаться на платформу снова и снова. Я же не хочу пропустить новые публикации или обсуждения?! Надо успеть, пока информация не исчезла!

Пользователи Snapchat используют платформу около 30 минут в день. В общей сложности приложением ежедневно пользуются 280 миллионов человек[217], [218]. Эти цифры наглядно подтверждают статус Snapchat как одного из тяжеловесов во вселенной социальных медиа. После основания в 2011 году компания настолько быстро добилась успеха, что Марк Цукерберг признал ее серьезной угрозой для Facebook Inc. и захотел купить конкурента[219]. В 2013 году генеральный директор компании Эван Шпигель отклонил первое (миллиард долларов США), а затем и второе (три миллиарда долларов США) предложения о поглощении компании. Однако принцип FoMO в виде постов, доступных в течение ограниченного времени, оказался настолько удачной инновацией, что Facebook Inc. оперативно отреагировала и ввела аналогичную функцию в Instagram – сториз[220]. Эти истории длятся максимум 15 секунд и также автоматически удаляются через 24 часа. Ограниченно доступный по времени контент работает так же, как и в снэпчате, запуская в сознании пользователей психологический процесс FoMO.

Влияние синдрома упущенной выгоды может усилиться при получении бесконечных пуш-уведомлений, например о том, что пользователь начал беседу в снэпчате. Так же воздействуют и пуш-уведомления о входящих сообщениях в вотсапе или оповещения о том, что за последнюю неделю моим профилем на LinkedIn заинтересовались три человека. Интересно, кто это был? Что эти люди хотели от меня? Я уже кликаю на приложение в смартфоне: надо же посмотреть, что там за активность без меня! В узком смысле речь не столько о страхе что-либо пропустить, сколько об игре с природой человека, которому свойственно искать свое место в «социальной сети». Как представителю вида

Несомненно, эффект FoMO представляет собой мощный психологический конструкт и заставляет пользователей снова и снова возвращаться в соцсети благодаря элементам медиаплатформ, подкрепляющим наш к ним интерес. Как мы уже могли убедиться, ограниченный по времени доступ к контенту служит триггером для запуска FoMO.

А какое влияние синдром упущенной выгоды оказывает на нашу повседневную жизнь? В ходе одного из исследований удалось доказать, что различия в степени выраженности FoMO частично позволяют спрогнозировать, кто из пешеходов скорее будет смотреть в телефон, пока идет[221]. И именно FoMO подчас заставляет людей доставать смартфон за рулем, чтобы проверить или даже ответить на сообщение (потенциально создавая опасность для окружающих). Кроме того, группа ученых, которой мы руководили вместе с моим коллегой из США Джоном Элхаи, не так давно выяснила, что высокие показатели FoMO зачастую связаны с чрезмерным или проблемным потреблением контента на смартфонах[222]. Если вы хотите поглубже погрузиться в тему FoMO и сопутствующих психологических эффектов, рекомендую посмотреть бесплатный обзор литературы, который мы составили вместе с Джоном Элхаи и Хайбо Яном[223].

Я убежден, что знания о процессах, связанных с синдромом упущенной выгоды, могут помочь нам стать менее зависимыми от онлайн-платформ и воспитать в себе более здоровое поведение в сети. В этой главе я понятным языком попытался объяснить суть некоторых психологических эффектов, а в главах 8 и 9 я подробно расскажу о том, что каждый из нас может сделать, чтобы высвободиться из цепких лап технологических платформ, и какие меры для этого необходимо принять нам всем вместе как обществу.

«Рыбак рыбака видит издалека» – гласит знаменитая пословица. По-моему, все не так однозначно, по крайней мере если речь идет о выборе партнера[224]. Но в главе 6 мы поговорим об эффектах «пузырей фильтров» и «эхо-камеры», а также подробно остановимся на важном концепте социальной гомофилии, который, по сути, подтверждает истинность этого высказывания. Пока скажу лишь, что мы уделяем больше времени и внимания особо значимым для нас вещам – тому, что любим. Все унылое и неинтересное нас отталкивает. Технологические корпорации взяли эти простые правила на вооружение, чтобы как можно дольше удерживать нас в социальных сетях. Ярчайший пример – лента фейсбука. Следите за руками: сначала технологическая компания из Менло-Парк в Калифорнии внимательно наблюдает за тем, где пользователи ставят лайки и ищут информацию, с кем общаются, где дольше всего задерживается курсор или палец на экране. Этот принцип описывается на официальной странице компании: «От ваших контактов и активности в фейсбуке зависит, какие посты будут появляться в ленте. Количество комментариев, отметок „Нравится“ и реакций под постом также может влиять на отображение поста в новостной ленте. Кроме того, это может зависеть от содержания самого поста – фото, видео или обновления статуса»[225]. Мощный искусственный интеллект комплексно оценивает цифровые следы, чтобы предложить каждому пользователю оптимальную новостную ленту. С точки зрения Facebook, это означает, что в персонализированной ленте мы должны как можно чаще видеть интересные материалы. Если бы в новостной ленте встречалось слишком много скучных постов, это могло бы иметь фатальные последствия для корпорации.