Подземные ядерные взрывы в мирных целях

Групповой взрыв на трассе Печоро-Колвинского канала

Очевидная эффективность экскавационных работ, продемонстрированная на Чаганском эксперименте, и успешное испытание в январе 1966 года «чистого» термоядерного заряда, позволяющего значительно снизить радиоактивное загрязнение местности, дали полное основание выйти в правительство с проектом переброски северных вод в Волгу — сооружение Печоро — Колвинского каната осуществить с помощью групповых ядерных взрывов на выброс.

Совет Министров СССР это предложение принял и постановлением от 24 июня 1966 года поручил Минэнерго и Мин-средмашу в первом квартале 1967 года представить для утверждения проектное задание (ПЗ) на проведение этих работ.

Минсредмаш, принимая к исполнению это постановление, обязало КБ АТО разработать и изготовить соответствующие подвижные средства и определило ВНИИП головной организацией по производству первого эксперимента на трассе Печоро-Колвинского канала. Одновременно ВНИИП поручалось провести на полигоне № 2 модельный групповой взрыв ядерных зарядов малой мощности с целью выбора оптимальных условий их заложения и доработать испытанный термоядерный заряд, доведя его осколочную радиоактивность до минимальной концентрации, и испытать его на полигоне.

Проведенный модельный групповой ядерный взрыв в урочище Телькем подтвердил возможность и эффективность сооружения каналов таким способом.

С целью уточнения исходных данных для составления проектного задания по сооружению канала методом групповых ядерных взрывов, и с целью выбора точек заложения скважин для первых экспериментальных взрывов, поручением министерств Средмаша и Минэнерго образована рекогносцировочная комиссия, которую возглавил начальник отдела ПромНИИпроекта Ю. А. Валентинов. В состав комиссии от ВНИИП вошли: В. И. Жучихин (зам. пред. комиссии),

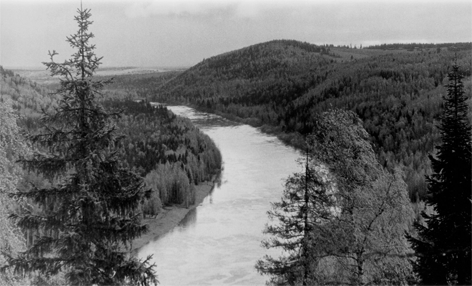

Н. К. Костецкий, Е. Н. Аврорин и Е. И. Виноградов (члены комиссии). В состав комиссии также вошли проектировщики, геологи, экономисты, гидрогеологи из ПромНИИпроекта и Гидропроекта — всего 10 человек. Необходимо было обследовать трассу канала, которая берет свое начало от реки Печоры в месте расположения поселка Якша и оканчивается у озера Чусовское (протяженность трассы 64 км). Предстояло установить пути и способ доставки грузов и личного состава на места производства экспериментальных и промышленных взрывов, условия проживания и работы экспедиций, возможности временного подключения к местным коммуникациям жизнеобеспечения, оценить сейсмическую обстановку и определить условия проведения взрывов с полным обеспечением радиационной безопасности для личного состава и населения.

Предварительное изучение геологического строения по трассе канала показало, что южная половина трассы проходит по наносным пластам, по низменной заболоченной местности и пересекает две речушки — Зель и Еловка, впадающие в реку Березовка, которая протекает с севера на юг почти параллельно трассе канала и впадает в озеро Чусовское.

В летний период, а тем более в период половодья (май— июнь) эта местность практически непроходима для техники. Вторая, северная половина трассы, проходит по водоразделу, выраженному твердыми породами — местность сухая, поднятая над акваторией Печоры до 20 м. На этом участке трассу канала пересекают две речки (одна из них Вогулка) и три ручья — притоки Печоры.

До места ввода канала в озеро Чусовское от поселка Головное, расположенного на левом берегу реки Вишерки, вытекающей из озера Чусовского (20 км), в летнее время наземным транспортом из-за непроходимой заболоченности добраться практически невозможно. Исходя из всего этого, комиссией было решено рекогносцировку провести следующим образом: из города Соликамска до поселка Головное долететь самолетом АН-2. Затем пролететь вдоль трассы до Печоры и обратно с тем, чтобы иметь общее представление о местности. Затем от поселка Головное, воспользовавшись самоходным водометным понтоном с максимальной осадкой 60 см (при загрузке 60 т), пройти по речке Вишерка, озеру Чусовское и реке Березовка, сделать первый причал у хутора Васюково. Сделав остановку и воспользовавшись вездеходом ГТС, имевшимся в распоряжении геологической экспедиции, ведущей разведывательное бурение скважин по всей трассе канала, обследовать местность проведения первого группового взрыва. Затем, проплыв на понтоне вверх по реке Березовка до местечка, называемого Водопойчиком, обследовать местность трассы на 5—10 км в северном и южном направлениях. Эта точка расположена по середине трассы и на границе твердых и наносных отложений.

В те места, куда не сможет пройти вездеход, доставку рекогносцировочной группы осуществить с помощью вертолета МИ-2. Северную половину трассы от Водопойчика до поселка Якша обследовать, воспользовавшись вездеходом ГТС. Синхронность взаимодействия рекогносцировочной комиссии и геологических партий, работающих на трассе, осуществлять с помощью радиосвязи.

По расчетам, путешествие рекогносцировочной комиссии от поселка Головное до поселка Якша и обратно — мимо Головного по рекам Вишерка и Колва до города Ныроб и от Ныроба до отправного пункта города Соликамск — продлится не менее 10 суток, причем на полной автономии. Значит, кроме синхронного обеспечения на всех этапах путешествия необходимым транспортом, нужно было позаботиться о питании на эти 10 суток.

Коллективное обсуждение чего и сколько из пищи нужно брать с собой завело вскоре в тупик, из которого наш председатель (шеф) Юрий Александрович Валентинов вышел просто: каждый член экспедиции за десять дней сдает в общую казну свои командировочные плюс по 10–15 рублей на непредвиденные закупки. Приобретение продуктов питания было поручено члену комиссии Антону Шоботенко, который с поручением справился прекрасно (видать ему это дело было не впервой). В ОРСе Соликамского лесозаготовительного комбината (ЛЗК) нашего министерства были оптом закуплены: картошка, рис, макароны, сливочное масло, мясные консервы, сгущенка, сахар, чай и для курильщиков — сигареты, в общем, все, с чем можно безбедно прожить десять дней в полном отчуждении от мира людского всей нашей компании путешественников. Все было надлежащим образом упаковано, отправлено на аэродром и погружено в самолет, который для нас был оперативно подготовлен. Затем комиссия заполнила самолет, который взял курс на север к берегам Печоры.

Надо с благодарностью отметить, что четкому обеспечению транспортом всех видов, продуктами питания, дельными напутствиями бывалого в этих краях человека, все мы, члены комиссии, обязаны директору Соликамского ЛЗК Ивану Герасимовичу Шевелеву. Ему Славский поручил оказать необходимое содействие, и Иван Герасимович с полным пониманием важности дела и со всей серьезностью с поручением справился отлично. Немаловажное значение в четкости работы рекогносцировочной комиссии имело то, что ее председателем был назначен Юрий Александрович Валентинов. Хотя он в нашей компании был самым молодым, его указания, советы, обстановка, какую он создавал, для всех были по душе и его указания выполнялись неукоснительно. Относились к нему мы все с большим уважением. Короче, в течение двухнедельного путешествия, не без эксцессов, обстановка в компании была теплой и доброжелательной.

Итак, наш полет от Соликамска до поселка Якша проходил на небольшой высоте вдоль дороги, по которой нам предстояло в будущем проехать и не один раз с тяжелой техникой, включая вагончики для проживания. От Соликамска до Ныроба через село Чердынь автомобильная дорога была вполне проезжей, по ней шел солидный поток автомобилей в ту и обратную сторону.

Дважды дорога пересекалась — перед Чердынью и за ней — водными преградами, на которых, видно, трудились паромы — нам предстояло этим путем вернуться в Соликамск. За Ныро-бом, далее на север четко просматривалась хорошо наезженная автодорога, но местами она прерывалась огромными разливами талых вод, так что пытаться ехать по этой дороге автотранспортом было бы безумием. В дополнение ко всему, за Ныробом дорогу пересекала река Колва, на которой паромной переправы видно не было. Автодорога проходила почти до самого поселка Головное по правому берегу Колвы и далее — по правому берегу реки Вишерка — притоку Колвы, и лишь в 3 км перед Головным переходила на левый берег, но ни моста, ни парома в этом месте не просматривалось. Вдоль всей дороги, через 15–20 км, в основном на берегах рек, разбросаны были большие и малые деревни, похоже — безлюдные. В поселке Головном наш самолет произвел первую посадку, где нас встретили представитель геолого-разведочной партии и капитан речного судна — водометно-самоходного понтона, мы им передали свои личные вещи и весь провиант для перегрузки на речное судно. Нам же предстоял полет дальше — вдоль трассы намечаемого канала. Поселок Головное — это концлагерь для уголовников, отбывающих свой срок наказания и работающих на лесозаготовках. В поселке также проживала охрана лагеря, свободные лесозаготовители, рыбаки, охотники и представители служб жизнеобеспечения. Про этот поселок можно сказать словами русской мудрости: «Уголок, забытый богом». Связь этого поселка с большой землей весной, летом и осенью возможна только самолетом. От поселка Головное до озера Чусовское и далее до хутора Васюково проезжих дорог нет, хотя на этом пути расположены село Семь Сосен, когда-то состоящее более чем из 200 дворов, а ныне и десятка не насчитать было, и деревня Ларевка — около десятка безлюдных дворов.

Полет над трассой канала до поселка Якша ничего детально-полезного не дал: в необозримой тайге прорублена просека, прямая как стрела, и на ней через каждые 5—10 км работают буровые бригады, ведущие геологическую разведку. После облета трассы и возвращения в поселок Головное путешествие предстояло продолжить на самоходном понтоне. Понтон этот представлял собой речной катер водоизмещением 60 т с палубой без надстроек, на которой были установлены «банки» (скамейки) для размещения в походе пассажиров. На корме размещена ходовая рубка. В одном из двух трюмов катера организованы места для отдыха с двухъярусными металлическими кроватями и спальными мешками, в другом — кают-компания с большим обеденным столом и мягкими диванами вокруг него и чугунной печкой-плитой для обогрева салона в случае похолодания и для приготовления пищи.

Забегая вперед, отмечу, что дрова для печки заготавливала вся команда при причаливании к берегу в удобном месте, благо сухостоя и валежника в тайге предостаточно, а пилы, топоры и даже пила «Дружба» были предусмотрительно доставлены на борт катера. Пищу готовили по очереди назначаемые коки — по два человека на сутки у плиты, действующей почти беспрерывно.