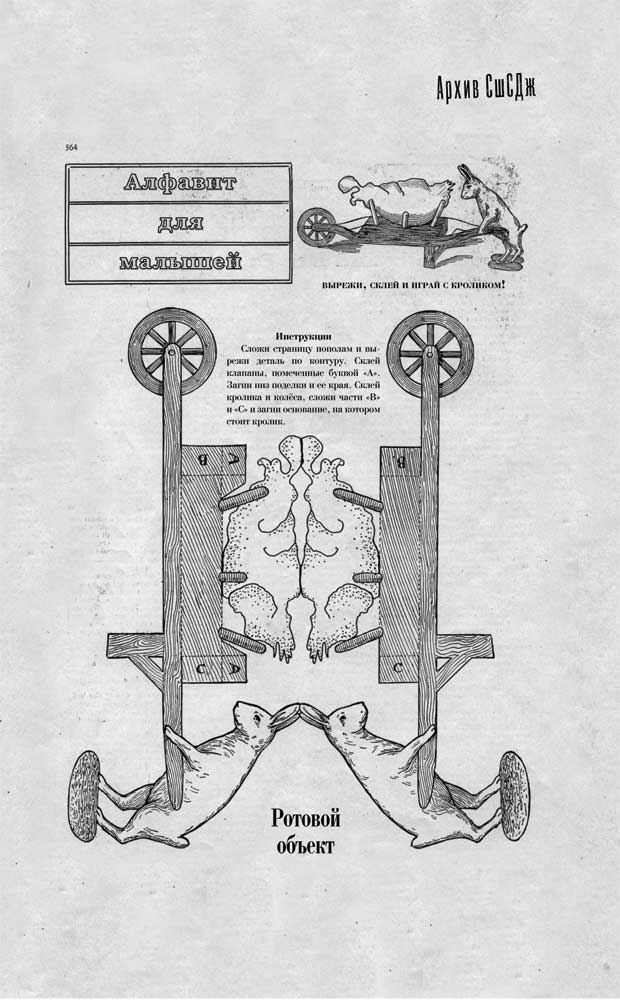

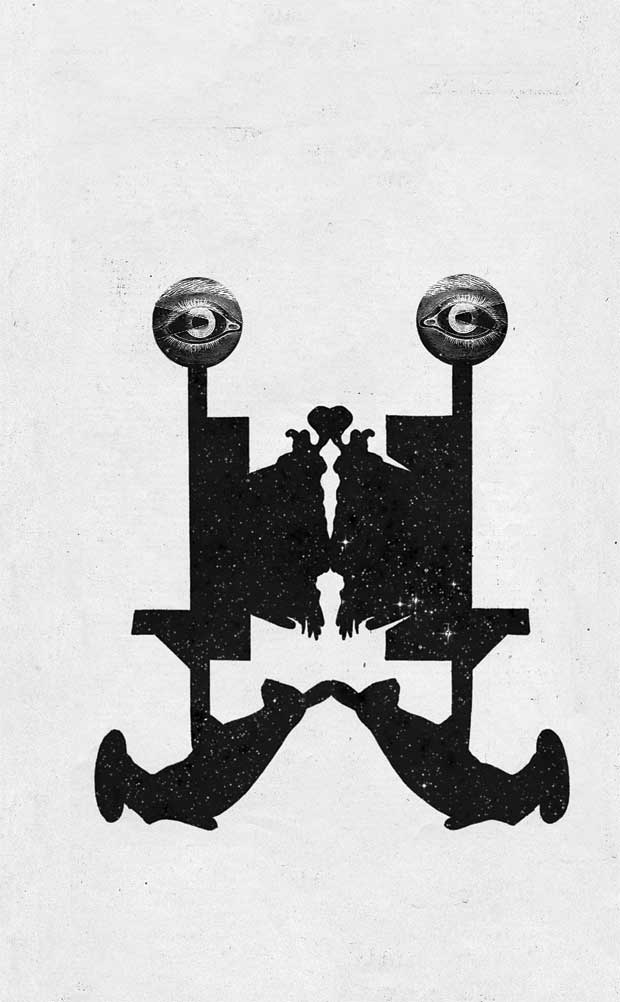

Но это неважно, ведь вскоре ее взгляды снова изменились, и звук стал казаться ей слишком конкретным, слишком со знаком «плюс» – пошлым превосходством формы над ее отсутствием. Люди и их тела всегда воспринимались ею как сосуды для пустоты. Сейчас же она описывала слова как еще одну пустоту или дыру, отделяющуюся от первичной дыры – рта – подобно тому, как льдина отделяется от ледника. (Или теленок от коровы, если простите мне это нагромождение метафор.) О словах можно было сказать, что те обладают формой, лишь когда возникала необходимость сравнить их с другими, более твердыми субстанциями, из которых состоял наш мир. Примерно в это же время директриса созвала срочное собрание преподавательского состава (куда пригласили и меня, но лишь после того, как я непрозрачно намекнул, что хотел бы присутствовать) и сообщила, что обнаружила нечто, наносящее тягчайшее оскорбление самой природе прозрачного Небытия: алфавит. «К стыду своему, я вынуждена признать то, что прежде никогда не приходило мне в голову, а именно: гадюка притаилась в самих наших ртах, но пелена упала с глаз моих». (Вообще-то, ей было несвойственно говорить столь цветисто, но сейчас она находилась под влиянием сильных эмоций, о чем свидетельствовало то, с какой яростью она протирала свой лорнет.)

Хотя директриса признавала, что в той или иной форме письмо все же должно сохраниться, она постановила, что отныне письменная речь не станет больше «затыкать рот бездны дешевой мишурой» и никакие маленькие крючочки и черточки не станут препятствием между дырой-человеком и дырой-словом. Она не откажется от использования алфавита полностью, но будет применять его лишь для объяснения особенностей устной речи и положения речевых органов, необходимых для произнесения того или иного слова, но ни в коем случае не для записи слов.

Как вы понимаете, это оказалось крайне неэффективным: чтобы записать одну фразу, теперь требовалось несколько страниц подробных описаний. Читать эти тексты оказалось не легче. Библиотека и кабинет теперь были полны странных стонов, треска и карканья, лишь изредка напоминавших английскую речь. Неэффективность метода была очевидной для всех, кроме самой директрисы; та, напротив, находила эту какофонию успокаивающей и, как ни странно, поучительной, так как она намного больше походила на прерывистую речь мертвых.

Несмотря на это фиаско, директриса одно время планировала ввести новое правило: постановить, что речь должна состоять лишь из инструкций или рецептов слов, а не самих слов. Чтобы понять ее, слушатель тоже должен следовать инструкциям, то есть слова, по сути, должен произносить слушатель, а не говорящий. Этот парадокс не отпугнул ее; напротив, она, кажется, восприняла его как преимущество, ведь слово таким образом отодвигалось еще дальше от иллюзорного источника «я», то есть «говорящего». Отпугнул ее в итоге неизбежный вывод: соглашаясь, что при помощи языка можно передать ряд указаний по произношению слов, мы тем самым признавали за алфавитом роль первичного посредника между человеком и словом, хоть и существенно ограничивали его функции. Это делало бессмысленным и предыдущее придуманное ею решение, и все последующие разработки той же идеи.

Недовольная таким развитием событий, директриса удалилась в свой кабинет и через несколько дней представила нашему вниманию новое решение проблемы, а именно новый алфавит, не оставлявший сомнений, что слово не может существовать отдельно от говорящего. Вместо абстрактных символов тот состоял из инструкций по произношению, имевших вид простых диаграмм положения рта, необходимых для произнесения звуков, из которых формируется слово.

Кажется, аналогичный принцип используется в корейском фонематическом письме

Новый алфавит ввели в употребление, и в школе стали использовать его в официальной документации. Я по-прежнему писал свои заметки латиницей, и, вне всяких сомнений, директриса об этом знала; однако я завел привычку закрывать написанное рукой, чтобы не оскорблять ее чувств и – вот оно, давление условностей – не стыдиться и не поеживаться, открыв записную книжку и увидев слова, которые выглядели такими голыми – ведь их можно было прочесть с ходу, – и одновременно чрезмерно разукрашенными. Но стоило всем привыкнуть к новому алфавиту, как директриса снова передумала. Его символы, изначально напоминавшие анатомические иллюстрации человеческого рта в разрезе – по правде говоря, довольно неприятные, – снова начали меняться. С каждым повторением самые отчетливые черты, делавшие каждый символ уникальным, упрощались и утрировались, а дополнительные и общие для нескольких букв элементы исчезали. Вскоре написание символов нового алфавита упростилось до нескольких черточек, и те стали все больше напоминать буквы обычного алфавита, хоть и незнакомого. Да, некоторое время, проявив немного фантазии, в той или иной черточке или кривой все еще можно было усмотреть язык, выгнутый у основания и опущенный у кончика, или нёбо, или зубы, обозначенные короткими прямыми черточками; следуя этой схеме, органы речи принимали определенное положение и произносили то или иное слово. Но большинство учеников давно прекратили разбираться в этих знаках. Им было гораздо проще запомнить, что вот этот символ означает «а», а этот – «я», и считывать смысл, оставив рот в покое. Таким образом, символы нового алфавита вовсе необязательно должны были напоминать рот; главное, чтобы они не были похожи на другие символы. Вскоре я остался, пожалуй, единственным во всей школе, кто по-прежнему усердно выговаривал каждый звук, пытаясь разглядеть в точках, крючочках и перекладинах анатомические схемы, но уже не узнавая их. Другими словами, директриса удалила из алфавита двадцать шесть абстрактных символов, но лишь для того, чтобы заменить их двадцатью шестью другими символами.

Впрочем, вскоре новый алфавит не просто прекратили использовать, а запретили (хотя совсем недавно я видел надпись на стене, сделанную именно этим алфавитом, его более поздней версией – то есть, возможно, ученики по-прежнему им пользуются между собой). В обращение вернули латиницу. А директриса начала описывать язык более весомыми метафорами. В ее сознании он окаменел, минерализовался и стал «магмой», «слюдой», «сланцем» и «гнейсом», а речь – «пирокластической» или «осадочной» породой.

Письма мертвым писателям, № 13

Дорогой Измаил![45]

Я похудела и осунулась, но никто этого не замечает, так как я широка в кости и ношу поверх корсета мужской нательный комбинезон, а сверху – еще несколько нижних юбок. И все равно мерзну. Я теперь все время мерзну.

От меня почти ничего не осталось, но я все еще здесь.

Стремительно лишая нас своего тепла, солнце вишнево-красным пятном опускается над окаймленными сиянием холмами. Трава у корней уже погрузилась в ледяную тьму, но нежные кончики еще на свету, и каждый тянется к солнцу, противясь голубому сумраку. Холмы на востоке посерели, лишь верхушки окрашены золотом, а ведь наверху, в небе, еще день; день, долгие часы которого я потратила понапрасну. (И снова настойчивый голос в голове твердит: ничего! Ничего у тебя не вышло! Но что, что я должна сделать? Дотянуться и ухватить, отыскать и постичь… что-то, что оправдало бы все мои усилия… все это…)

Я всегда пытаюсь перенестись в эту синеву, побыть в ней, задержаться подольше, но она ускользает и меркнет на глазах. В необъятном, неподвижном и прозрачном небе не осталось ничего светлого, лишь несколько облачков, скорее напоминающих дымку; но и те вскоре растворяются и становятся серыми пятнами; все пропало. Я встаю и закрываю ставни с грохотом, который кажется непочтительным по отношению к торжественному наступлению ночи за окном; сажусь за стол и окунаю перо в сумрак.

Не знаю, зачем я по-прежнему цепляюсь за существование. Я не всегда нуждалась в нем; несколько тысячелетий меня не было, и никто не заметил пропажи, не бросился меня искать. Мир вдыхал и выдыхал без моего участия. Самкам колорадского жука не требовалась моя помощь, чтобы привлекать самцов; ржаные черви сами находили дорогу в темноте, а летучие мыши без моей подсказки определяли, как выглядит мотылек. Даже я сама легко без себя обошлась бы; мое отсутствие не причинило бы мне никаких неудобств. Напротив, это стало бы самым удобным для всех. Ведь что такое жизнь, как не ряд неудобств, больших и маленьких и вызывающих одни лишь фрустрации. Начиная с главной фрустрации – самого факта, что мы рождаемся, лишь затем, чтобы умереть, и помним об этом всю жизнь. Что первым возникает в нас, что отделяет нас от небытия? Наша способность умирать. И несмотря на то, что тело очертя голову стремится к осуществлению этого плана, при мысли о смерти все мы испытываем внутреннее сопротивление. Да! Я это признаю.

Я часто повторяю, что смерть не страшна; смерть бесцветна, у нее нет свойств.

Успокаивает ли меня эта мысль?

Нет.

Прошу прощения, Измаил, за эти капли на бумаге – это кровь, моя кровь. Как ярка она в сгущающихся сумерках! Словно тлеющий огонек в чьих-то зрачках.

Сперва я искала у мертвых власти – власти над живыми. Затем мудрости. Затем стала искать саму смерть, прежде всего свою собственную, но задолго до того, как тело мое умрет. Мне хотелось лечь рядом со своим трупом и прижаться своим горячим ртом к своему холодному рту. Умереть, но продолжать жить. Жить, умирая.