Факт-карты для бизнеса. Инструменты мышления

Внешние факторы крайне важны для изменения нашего поведения. Но для изменения мышления таких внешних регуляторов не придумано, за исключением разве что стрессовых ситуаций, вызывающих мощные отрицательные эмоции, или сильных психотропных, наркотических веществ.

Так что изменить свой привычный, как говорят в таких случаях, «майндсет» не так-то просто. Даже если мы хотим перестроиться, начать думать по-другому, как-то иначе, более «правильно» и эффективно, нам это удаётся лишь в очень редких случаях, и то с большим трудом.

Ценность технологии факт-карт в том, что она позволяет нам увидеть связи и отношения между фактами буквально во внешнем мире — на листе бумаги. Сопоставляя выписанные факты, мы обнаруживаем, что и так мы не думали, и так… Но вот факты расположены на одном листе, рядом друг с другом, и мы не можем этого не увидеть.

С другой стороны, даже действуя изначально почти спонтанно — размещая факты на листе как «душе будет угодно», мы часто подсознательно группируем их, соотносим или противопоставляем друг другу, весьма, как оказывается, осмысленно. И на это тоже следует обратить внимание.

Конечно, дело тут не в «душе», которой это «угодно», а в дефолт-системе, работу которой мы не осознаём. То, что мы называем интуицией, зачастую именно результат её работы, её способности оценить внутреннее сродство определённых фактов, их близость или другую взаимосвязь.

«Анализ» и «синтез»

Научное познание, а точнее даже научное мышление, — это одна из самых разработанных методологий. Что, наверное, и неудивительно, поскольку научное мышление служит цели создания такой модели реальности, которая согласуется с объективными данными.

Но как думает учёный, пытаясь разгадать, так сказать, тайны Вселенной?

Ответ дал в своё время наш замечательный Иван Петрович Павлов: «Если нет в голове идеи, то не увидишь и фактов». То есть для того, чтобы просто понять, что ты ищешь в эксперименте, надо сначала создать концепцию, модель, «идею» того, что в нём фактически происходит.

Понятно, что сначала учёный догадывается, что существует такая штука, как, например, «условный рефлекс», а уже затем конструирует эксперимент, в котором эта его идея может быть подтверждена или опровергнута.

В противном случае он вряд ли сообразит, что нужно считать капельки слюны, текущие из канюли, установленной на проток слюнной железы. Да и вообще вряд ли эту канюлю подопытному животному установит.

Британскому астроному Артуру Эддингтону потребовалось отправиться в Бразилию — замерять характеристики полного солнечного затмения, чтобы доказать теорию гравитации Альберта Эйнштейна, которая к этому моменту уже была почти пятнадцать лет как опубликована, но как теоретическая работа.

То есть на самом деле научное открытие сначала происходит в голове учёного — он приходит к нему на основе анализа данных, делает предположение о той или иной закономерности и лишь затем проводит «следственный эксперимент».

Впрочем, бывает и по-другому: сначала учёный обнаруживает некий странный факт, а затем пытается понять его природу.

Так было и с обнаружением ядра атома в лаборатории Эрнеста Резерфорда, и, например, с созданием серотониновой теории депрессии, автором которой стал наш соотечественник, выдающийся учёный, один из моих учителей — Изяслав Петрович Лапин.

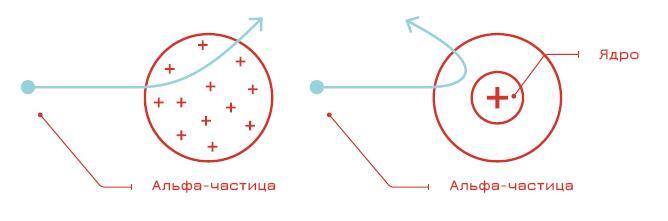

В случае легендарного эксперимента Гейгера — Марсдена было обнаружено, что небольшое число альфа-частиц из тех, которыми обстреливалась золотая фольга, давали слишком большие углы разлёта. То есть одни пролетали золото насквозь, а другие обо что-то в золоте ударялись и отлетали в сторону.

До этого момента ни у кого и в мыслях не было, что у атома может быть ядро, а сам он внутри себя почти «пустой». Однако же дефолт-система великого мозга великого Резерфорда соотнесла данные об этих «разлётах» с его знаниями о том, как устроена Солнечная система, и вуаля: в центре модели атома появилось «ядро» (рис. 11).

Рисунок 11

Модель атома Джозефа Томсона (сверху), которая была опровергнута в эксперименте Гейгера — Марсдена и превращена в «планетарную модель» Эрнеста Резерфорда

Сейчас любой психиатр расскажет вам, как и почему работают антидепрессанты. Но когда-то этого никто не знал. Просто вдруг выяснилось, что препарат, созданный для лечения туберкулёза, стал излечивать депрессию у пациентов с тем самым туберкулёзом. Почему?