Дарвинизм в XXI веке

Представить дело так, что эволюционное усложнение — это правило, а упрощение — исключение, не решаются даже самые пылкие приверженцы идеи прогресса. Конечно, все эволюционные события во всех ветвях древа жизни за все четыре миллиарда лет эволюции не поддаются прямому и корректному подсчету, но «на глаз» всякого рода упрощения и редукции встречаются как минимум не реже, чем усложнения. Впрочем, эволюционных событий, при которых уровень сложности исходной формы вообще не менялся, неизмеримо больше, чем усложнений и упрощений вместе взятых, — и с этим, кажется, согласны все специалисты.

Автору этих строк приходилось слышать довольно странное мнение, что после того, как некая группа (ранг которой разные приверженцы этого взгляда оценивают по-разному — от класса до царства) переходит на более высокий уровень организации, дальнейший эволюционный прогресс происходит уже в основном в ней же, а эволюция остальных групп того же ранга идет уже только по пути частных приспособлений (в том числе, возможно, связанных с упрощениями) или даже почти останавливается вовсе. Скажем, после того, как некоторая группа рыб дала начало амфибиям, дальнейшее усложнение организации внутри типа позвоночных происходило только среди амфибий и их потомков, в то время как все прочие рыбы в ходе своей дальнейшей эволюции могли породить только новые виды рыб. На мой взгляд, нужно очень старательно покопаться в эволюционной истории жизни на Земле, чтобы подыскать хотя бы небольшую подборку примеров такого рода. И на каждый такой пример можно привести столь же очевидные контрпримеры. Скажем, если брать ту же эволюцию позвоночных, то уже «единственность» перехода от амфибий к рептилиям довольно сомнительна: ряд зоологов и палеонтологов полагает, что разные группы продвинутых амфибий приобрели рептильные черты независимо друг от друга. А дальше эволюционное древо наземных позвоночных и вовсе непоправимо ветвится: в начале триасового периода одна из групп тогдашних рептилий дала начало млекопитающим (став тем самым в числе прочего и нашими предками), а в середине юрского периода (то есть спустя много десятков миллионов лет) совсем другая группа рептилий доэволюционировалась до птиц. Примирить эти несомненные факты с идеей «прогресса только для прогрессивных» можно только ценой признания, что либо млекопитающие, либо птицы не являются существами более «прогрессивными», чем рептилии. Но если принять любое из этих допущений, становится непонятно, что же вообще такое «прогресс» (хотя бы даже только применительно к позвоночным) и каковы его критерии.

Чтобы не утомлять читателей разбором столь же (а то и еще более) вычурных теорий, перейду сразу к тому единственному бесспорному

Но сама по себе эта тенденция — «чем позднее эпоха, тем сложнее в ней самые сложные» — одинаково отчетливо проявляется во всех крупных систематических и экологических группах: у позвоночных и моллюсков, у наземных растений и морских животных-фильтраторов. Эта закономерность была известна еще на заре научной палеонтологии, в первой половине XIX века, когда ученые могли что-либо сказать лишь о тех организмах, что жили в кембрийском периоде и позже. Но когда в конце ХХ века появились методы, позволяющие судить о том, кто населял нашу планету в более ранние времена, выяснилось, что этот закон в полной мере справедлив и для них: в первый миллиард лет достоверного существования жизни среди ее носителей не было никого сложнее бактерии, затем появились (и со временем чрезвычайно усложнились) одноклеточные эукариоты, а еще позже начались попытки перехода к многоклеточности — сначала у водорослей (и, возможно, у грибов), затем у животных…

Можно ли объяснить это непрерывное сдвигание планки «наивысшей достигнутой сложности» в рамках дарвиновской модели эволюции? Или нам все-таки придется вводить в рассмотрение некие дополнительные эволюционные механизмы, обеспечивающие неуклонное стремление жизни к усложнению — как космологическая постоянная («лямбда-член») в уравнении Эйнштейна — Гильберта обеспечивает неуклонное расширение Вселенной?

Отвлечемся ненадолго от глобальных эволюционных проблем и поставим простенький мысленный эксперимент. Допустим, у нас есть широкая труба или герметичный коридор, ограниченный с левого конца глухой стенкой, а вправо уходящий неопределенно далеко. Поставим у левой стенки емкость с летучим веществом и в определенный момент (который мы возьмем за точку отсчета времени) откупорим ее. Предположим также, что у нас есть возможность отслеживать движение каждой отдельной молекулы нашего вещества. Тогда, наблюдая их распространение в трубе, мы увидим, что они имеют отчетливую тенденцию двигаться направо. Хотя индивидуальные молекулы движутся в самых разных направлениях, и в каждый конкретный момент времени найдется много таких, что летят налево, «среднестатистическое положение» молекулы будет все время сдвигаться вправо. А главное — чем больше времени пройдет от момента откупорки, тем правее будут обнаруживаться самые правые молекулы.

Почему это происходит? Разумеется, не потому, что молекулы имеют какую-то внутреннюю тенденцию к движению направо, и не потому, что механизм броуновского движения страдает правым уклоном, а потому, что от их исходного положения налево двигаться некуда. И даже когда летучее вещество уже распространится по трубе достаточно далеко, его концентрация слева от любой произвольно выбранной отметки будет выше, чем справа — а значит, движение слева направо всегда будет вероятнее, чем справа налево. Таким образом, хотя каждая отдельная молекула движется в абсолютно случайном направлении, наше летучее вещество будет неуклонно распространяться вправо.

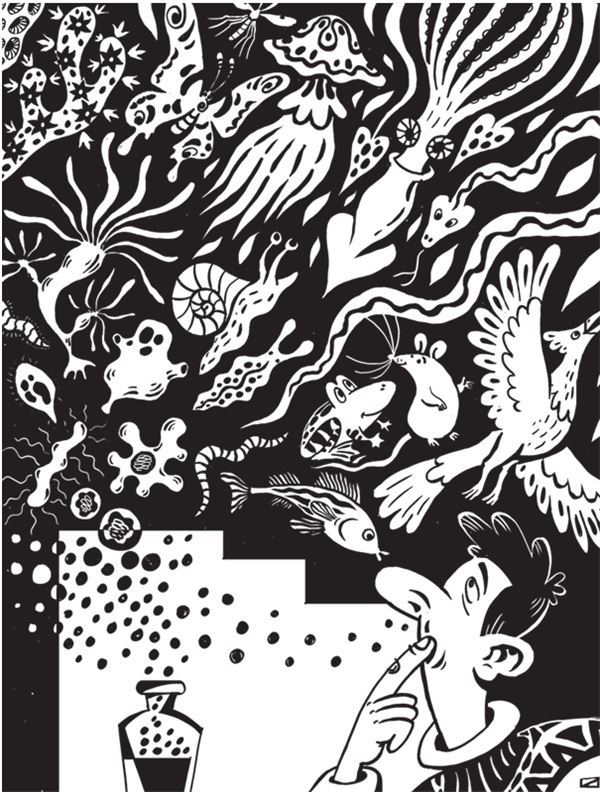

Ну а теперь представьте себе, что ось «лево — право» соответствует оси «простота — сложность», а молекулы — эволюционирующим видам[265]. Тогда поведение нашей предельно простой модели будет удивительно похожим на ту «эволюцию от простого к сложному», которую мы реально видим в истории жизни на Земле. Жизнь эволюционирует так, как она эволюционирует, потому что исходно она была представлена только самыми простыми формами, находившимися «у левой стенки» — совсем рядом с тем критическим минимумом сложности, ниже которого невозможно устойчивое самовоспроизведение. Увеличение же сложности живых систем ничем не ограничено — по крайней мере, сегодня у нас нет ни фактов, ни теоретических соображений, которые указывали бы на существование такого предела. Легко видеть, что такая «эволюция от простого к сложному» не только не требует никаких специальных механизмов (вроде «внутреннего стремления к прогрессу»), но и не налагает почти никаких ограничений собственно на механизм эволюции. Неважно, за счет чего происходит эволюция, — достаточно того, что она происходит и начинается с самых простых форм[266].

Сказанное, разумеется, не означает, что мы

Сложившееся в ходе предшествующей эволюции «устройство» организма может не только затруднять или даже запрещать эволюцию в определенных направлениях, но и наоборот — открывать перед устроенным таким образом существом новые, прежде недоступные эволюционные возможности. Задним числом иногда даже складывается впечатление, что некоторые признаки, сформировавшись, словно бы подталкивают своих обладателей на определенный эволюционный путь. Но об этом — в следующем разделе.

Но прежде, чем мы к нему перейдем, нужно подвести итог общему разговору об «эволюции от простого к сложному». В эволюции некоторых конкретных групп и линий безусловно имело место усложнение строения, порой неоднократное. Но оснований считать это тенденцией, присущей эволюции как таковой, у нас не больше, чем, допустим, считать, что жизнь в целом эволюционирует «от мелкого к крупному» или «от морского к сухопутному». В реальной эволюции усложнение строения (как и любое другое изменение) возникает тогда, когда оно дает какие-то преимущества. Причем не в долгосрочной эволюционной перспективе, а здесь и сейчас, данным конкретным существам.

К этому можно добавить, что рассмотрение эволюции как процесса «развития от простого к сложному» до сих пор не привело ни к каким содержательным результатам, не помогло нам узнать об эволюции что-либо, чего мы не знали без него. Немного перефразируя ядовитое замечание Б. М. Медникова, можно сказать, что прогресс труднее всего увидеть в представлениях о прогрессе. И сорок с лишним лет, прошедшие с тех пор, как была высказана эта мысль, нисколько не изменили ее справедливости: все разговоры о прогрессивной эволюции и сегодня остаются там же, где они были два с лишним столетия назад — во времена Ламарка. Меняется разве что употребляемая терминология, но в новые слова облекаются все те же старые мысли.

Иногда приходится слышать, что все это — следствие господства дарвиновской модели, которая не предусматривает никаких специальных механизмов для прогрессивной эволюции. Дескать, ученые не нашли таких механизмов только потому, что были заранее убеждены в их отсутствии. Эту идею можно было бы обсуждать всерьез, кабы не то обстоятельство, что буквально в каждом поколении ученых, в каждую эпоху находились «еретики», отвергавшие дарвиновскую модель (и часто — именно из-за ее равнодушия к идее прогресса). Им-то кто мешал увидеть широким и непредубежденным взглядом то, что ускользало от зашоренного взора дарвинистов? Однако и по сей день никакой модели возможных специальных механизмов эволюционного усложнения так и не предложено. А любые рассуждения на эту тему заканчиваются тем же, с чего начинались — мол, должны же быть такие механизмы, не может же быть, чтобы их не было!

И невольно закрадывается подозрение: а может, тут дело просто в том, что идея прогресса присуща не эволюции, а мышлению некоторых эволюционистов (а также мышлению неизмеримо большего числа обычных людей)? Может, сторонники идеи прогресса просто пытаются «вдумать» в эволюционный механизм свою любимую интеллектуальную игрушку?

Вопрос о том, почему столь многим людям хочется непременно видеть в эволюции «развитие от простого к сложному» и присуще ли такое желание человеческому разуму как таковому или оно характерно лишь для определенного типа мышления, очень интересен, но совсем уж выходит за рамки нашей темы. Нам же самое время вспомнить о том, что изменения в сторону усложнения в эволюции все же реально наблюдаются — если не как всеобщая тенденция, то как

Три волшебных слова, или Великие в колыбели

«Со школьных времен я запомнил три волшебных слова: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация». Под этими словами, сказанными одним из моих друзей, могли бы подписаться многие. Действительно, когда речь заходит о прогрессивной эволюции, первым делом вспоминается схема из школьного учебника: линия ветвится в плоскости, но одна из веточек приподнялась и ветвится уже ступенькой выше, а другая стекла вниз — и тоже там ветвится.

Можно заметить, что перед нами фактически — кусочек уже знакомой нам «лестницы существ» (см. начало этой главы), но с немаловажным дополнением. Как мы помним, трансформисты XVIII века допускали эволюционные преобразования в пределах одной «ступеньки». У Ламарка все живое поднималось вверх по лестнице ступенька за ступенькой — причем именно это движение он считал главным содержанием эволюции, а смещение в пределах одной ступеньки — скорее помехой и отклонением. На нашем отрезке лестницы линии-виды ветвятся и расходятся в основном на одной ступеньке, но некоторые перебираются и на соседнюю — причем как вверх, так и вниз.

Такая схема эволюционных путей была предложена уже знакомым нам (см. главу 13) профессором Северцовым в 1925 году в книге, которая так и называлась — «Главные направления эволюционного процесса». Вообще говоря, подобные попытки выработать понятия, позволяющие как-то осмыслить именно

В своей концепции Северцов прежде всего отделяет друг от друга два понимания прогресса: прогресс биологический и прогресс морфофизиологический. Биологический прогресс по Северцову — это не путь эволюции, не эволюционная стратегия, а результат успешной реализации той или иной стратегии: увеличение численности особей данной группы, ее экспансия в пространстве[268] и в перспективе — распад на дочерние группы (прежде всего активное видообразование). Понятно, что такой результат может быть достигнут самыми разными способами: биологически прогрессирующий вид может усложнять свою организацию, упрощать ее или как-то видоизменять в пределах достигнутого уровня сложности. В некоторых случаях биологический прогресс может вообще не требовать никаких эволюционных изменений — если в силу каких-то внешних обстоятельств вдруг расширилась кормовая база данного вида или ослабли факторы, препятствовавшие его расселению. Так случилось, например, в XIX–XX веках с колорадским жуком: этот специализированный поедатель растений семейства пасленовых родом из северо-восточной Мексики за полтора столетия захватил почти всю Северную Америку и широкую полосу Евразии от Гибралтара до Японского моря, поскольку на всей этой территории уже существовали обширные плантации его кормового растения — картофеля. То же самое происходит на наших глазах с борщевиком Сосновского: это кавказское растение, произраставшее на границе горных лесов и альпийских лугов (и занимавшее там настолько скромное место, что, несмотря на свой исполинский для травянистого растения размер и весьма характерный внешний облик, стало известно науке только в 1940-х годах), было необдуманно завезено в среднюю полосу России в качестве кормовой культуры — и ныне превратилось в настоящее бедствие на огромной и продолжающей расширяться территории. В последние несколько веков подобных явлений стало особенно много из-за деятельности человека, но с какой-то частотой они происходят и без его помощи — достаточно вспомнить, например, к каким изменениям ареалов многих северо- и южноамериканских видов привело возникновение несколько миллионов лет назад Панамского перешейка.