Дарвинизм в XXI веке

В свое время гелиоцентрическая система Коперника стала для образованных людей никак не меньшим шоком, чем в другую эпоху — теория Дарвина. И ей тоже предъявляли обвинения в подрыве авторитета Писания и церкви. Но даже в те времена вроде бы никто из борцов с коперниканством не видел в ней никаких «призывов» и «инструкций» — да и трудно себе представить, чтобы кто-то, начитавшись Коперника, попытался подражать в своей жизни движению планет. Со временем страсти вокруг теории Коперника улеглись, и сегодня даже самые отмороженные фундаменталисты не пытаются уверить нас в том, что эта теория — ересь и порождение дьявола. Никакой особенной оценке с моральной точки зрения не подвергались механика Ньютона, космогоническая модель Канта — Лапласа (как известно, «не нуждавшаяся в гипотезе бога»), атомно-молекулярная теория строения вещества, открытие микробов, классическая термодинамика, теория дрейфа континентов и т. д. — хотя баталии вокруг них часто не ограничивались пределами научного сообщества. Однако даже зная, что мы и сами состоим из атомов и подчиняемся действию законов механики и термодинамики, мы не соотносим все эти концепции непосредственно с собой. Все это — про атомы, про планеты, про сосуды с газом и пушечные ядра. Но не про людей.

А вот теория Дарвина упорно не дает покоя моралистам — возможно, потому, что она (в отличие от всех вышеперечисленных и многих других теорий) напрямую относится к человеческому роду, объясняя, из какого «исходного материала» и под действием каких сил он сформировался. Для многих людей этого достаточно, чтобы сделать вывод: эта теория

Наиболее легко и естественно этот вывод рождается в умах людей религиозных, особенно тех, кто и воспитан был в религиозной традиции, — для них само собой разумеется, что нравственный закон составляет единое целое с мироустройством. (С учетом этого явное преобладание среди «моральных анти-дарвинистов» приверженцев той или иной религии не удивительно.) Это свое восприятие они приписывают критикуемой теории, даже не рассматривая вопроса, претендует ли она сама на такую роль. «Теория эволюции не столько биологическое, сколько философское учение», — пишет в своем трактате Николай Данилевский (естественно, не приводя никаких доводов в пользу этого утверждения), и уже в наши дни это его высказывание сочувственно цитирует один из столпов российского креационизма протоиерей Константин Буфеев.

«Знаете, чем поразил меня дарвинизм? Я увидел, что это проблема, выходящая далеко за пределы науки. <…> Это — философское учение, и нужно ясно определить, какие же метафизические предпосылки лежат в его основании», — говорит американский профессор-юрист Филип Джексон, написавший несколько книг, направленных на опровержение дарвинизма.

«Дарвинизм — единственная философия, для которой ценен конфликт», — говорится в уже упоминавшемся «Атласе сотворения мира»[276]. Подобные утверждения во множестве встречаются в сочинениях антидарвинистов (и не только «моральных») всех стран и времен — не ученых, придерживающихся недарвиновских эволюционных концепций, а всякого рода философов и публицистов, почти всегда более или менее связанных с религией. (Правда, при чтении их не всегда можно с уверенностью определить, имеем ли мы дело с искренней иллюзией, побуждающей принимать научную теорию за вероучительную доктрину — или с лукавой попыткой доказать «ненаучность» дарвинизма и хотя бы таким образом уравнять его статус с «научным креационизмом», «теорией разумного замысла» и прочими «альтернативами».) А отставной российский философ Олег Носков, не ограничиваясь лапидарными утверждениями, посвятил доказательству философско-метафизической природы дарвинизма целый опус на семь печатных листов (пестрящий сентенциями типа «видообразование возможно, однако оно не имеет никакого отношения к эволюционному процессу» и т. п.). Разумеется, ни по уровню анализа и аргументации, ни по влиянию на общество (не говоря уж о взглядах ученых) это сочинение не заслуживает упоминания — но характерно именно как отчаянная попытка навязать эволюционной теории статус всеобъемлющего вероучения.

Труднее объяснить позицию авторов, дистанцирующихся от религии, но при этом предъявляющих дарвинизму те же странные обвинения. Но таких авторов крайне мало — буквально единицы. И в тех случаях, когда их биографии известны, практически неизменно оказывается, что они выросли в религиозной традиции — даже если потом полностью порвали не только с конкретной конфессией, но и с религией вообще. Пересмотреть мировоззрение, воспринятое, что называется, «с молоком матери», прийти к отрицанию его основных положений — нелегко. Но неизмеримо труднее изменить «интеллектуальную оптику», сформированную этим мировоззрением, научиться видеть мир в иных, не связанных с ним категориях, членить окружающую реальность на другие элементы. Эта задача почти столь же невыполнима, как попытка представить восприятие окружающего мира собакой, летучей мышью, муравьем или рыбой мормирусом, снабженной развитым «электрическим чувством».

Справедливости ради следует сказать, что попытки превратить дарвинизм в религию или хотя бы в некую всеобъемлющую философию, трактующую не только происхождение человеческого рода, но и все стороны человеческого бытия, включая этику, предпринимают не только убежденные противники теории Дарвина, но и некоторые ее чересчур горячие сторонники. «Если люди хотят сделать эволюцию „религией“, это их дело. Но они, выйдя за границы чистого знания, заходят в область морали и социальной мысли, а в своих теориях видят „всеохватную схему мира“, отходя тем самым от науки как таковой», — пишет по этому поводу англо-американский философ, специалист по философским проблемам биологии Майкл Рьюз[277].

В самом деле, как мы уже говорили в главе «Навязчивая идея», при таком употреблении любая концепция немедленно перестает быть научной, религия же из нее получается довольно скверная.

Но разве концепция давала какие-либо основания к такому злоупотреблению? В конце концов, из любого полена можно смастерить себе божка и поклоняться ему. Но значит ли это, что в полене и впрямь заключено нечто, требующее поклонения и способное на него ответить? Или что дерево, которым когда-то был этот обрубок, росло и формировалось для того, чтобы стать идолом?

Сказанное, разумеется, не означает, что дарвинизм вообще не имеет философского значения и не подлежит рассмотрению в философском аспекте. Любая «большая» научная теория — такая, как теория атомно-молекулярного строения вещества, классическая термодинамика, теория относительности, квантовая механика и т. п. — неизбежно приобретает философское измерение, и теория естественного отбора тут не исключение[278]. Мы уже говорили (см. главу «Навязчивая идея»), что естественный отбор — это единственный известный нам сегодня механизм, способный порождать

Глава 20. Парадоксы опровержимости, или Считать ли дарвинизм научной теорией?

Представить дарвинизм не научной теорией, а неким целостным мировоззрением, всеобъемлющей философской системой и даже религиозным вероучением пытаются не только «моральные антидарвинисты». В наши дни такие попытки чаще всего сопряжены с проблемой

Мы уже касались этого понятия в главах 3 и особенно 9 и главе «Может ли дарвинист верить в бога, или Чарльз Дарвин в роли Перри Мейсона». Но сейчас нам придется представить его немножко строже — не как простое проявление здравого смысла, а как четкий методологический критерий, позволяющий отличать научные теории от других умственных построений — подчас очень сходных с ними, но все же имеющих иную природу и иной статус.

Начнем издалека. С самого начала существования того, что мы называем наукой в узком смысле этого слова, — европейского естествознания Нового времени — в нем утвердилось требование: любые научные теории должны проверяться фактами, то есть результатами наблюдений или/и экспериментов. То, что не может быть проверено на соответствие фактам, не является научной теорией. Это не значит, что такой продукт мысли ни на что не годится: непроверяемыми неизбежно окажутся и учение церкви (которую все ученые тех времен уважали, а многие принадлежали к ней и даже были ее служителями), и философская система, созданная всемирно признанным мыслителем, и прекрасное литературное произведение. Словом, это может быть все, что угодно — но только не научная теория.

Сегодня это кажется очевидным и банальным — как же можно выяснить, верна или неверна та или иная теория? Вспомним, однако, что в «царице наук» — математике — никакой эмпирической проверки не предусмотрено. Чтобы доказать справедливость того или иного утверждения, нужно продемонстрировать, что оно логически следует из принятого набора аксиом и определений. Сам же этот набор должен всего лишь не содержать внутренних противоречий, а то, что он или отдельные его положения противоречат данным опыта (как, например, пятый постулат в геометрии Лобачевского или Римана) — совершенно неважно. Впрочем, в математике слово «теория» вообще означает не то, что в естественных науках, — «теориями» здесь фактически именуются крупные разделы математики: теория множеств, теория вероятностей, теория функций комплексного переменного и т. д.

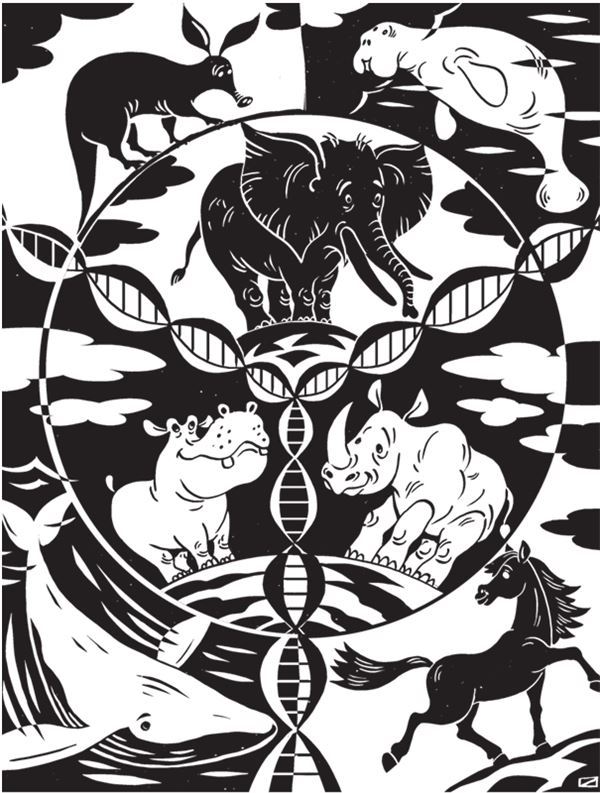

С другой стороны, даже и после возникновения естествознания и осмысления им своего метода в нем еще долго циркулировали теории, о проверке которых даже не заходила речь. В самом деле, как можно «проверить фактами» ту же «лестницу существ» Бонне (см. главу 18) или даже систему растений и животных, предложенную Карлом Линнеем? Можно оспорить отнесение того или иного конкретного вида к тому или иному таксону (скажем, в 1930-е годы большую панду перенесли из семейства медвежьих в семейство енотовых, а спустя несколько десятилетий вернули обратно в медвежьи) или ранг конкретного таксона (так, в 1912 году зайцеобразных — зайцев, кроликов и пищух, — считавшихся до того подотрядом отряда грызунов, выделили в самостоятельный отряд), или, наконец, корректность самого выделения данного таксона (например, в конце XIX века был упразднен отряд толстокожих, а входившие в него животные — слоны, носороги, бегемоты, тапиры и свиньи — распределены по трем разным отрядам). Но какие факты могут опровергнуть сам принцип построения биологической системы, предложенный Линнеем? Между тем объявить эту систему не имеющей отношения к науке было бы тоже как-то странно — учитывая ту огромную роль, которую она играла и продолжает играть в биологии вплоть до наших дней.

Впрочем, даже в тех случаях, когда опытная проверка теорий была вполне возможна (и даже не требовала больших затрат или виртуозного мастерства экспериментатора), ученые порой не считали ее обязательной. Вспомним спор овистов и анималькулистов (см. главу 13), длившийся добрых полтора века — в течение которых наглядные опровержения обеих теорий во множестве ходили прямо перед глазами ученых. Но те преспокойно игнорировали эти очевидные факты — даже после попытки Мопертюи привлечь их внимание к ним.

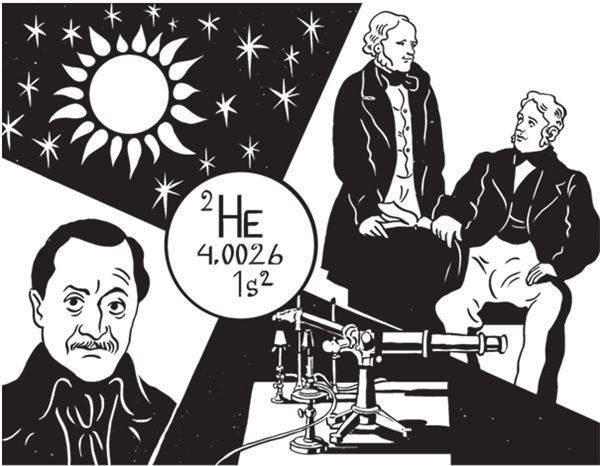

Ощущение ненормальности такой ситуации в естествознании, сложившееся в первой трети XIX века, выразилось в последовательном эмпиризме Кювье, а затем — в рождении философии позитивизма, отказывавшей умозрительным и непроверяемым построениям вообще в какой-либо ценности и призывавшей даже не задаваться вопросами, которые ни сейчас, ни в будущем не могут быть проверены эмпирически. (Основатель позитивизма Огюст Конт в качестве примера такого вопроса приводил вопрос о химическом составе звезд — дескать, он у них, конечно, есть, но выяснить его мы не сможем никогда и никакими средствами, а потому и строить какие-либо предположения о нем не имеет смысла[279].)

Это не привело к немедленному изгнанию непроверяемых теорий из науки: как мы помним, последние четыре десятилетия XIX века стали временем пышного расцвета умозрительных эволюционных концепций. Не менее впечатляющим было разнообразие «теорий» наследственности — в ряду которых теория Вейсмана, предвосхитившая некоторые важнейшие идеи будущей генетики, не имела никаких преимуществ перед другими, столь же умозрительными, а работа Менделя осталась и вовсе незамеченной. Спекулятивные, не подкрепленные никакими фактами теории были популярны и во многих других областях знания, причем выдвигали их порой не только видные естествоиспытатели, но и сами философы-позитивисты — как, например, уже знакомый нам Герберт Спенсер, один из основоположников неоламаркизма и социал-дарвинизма. Тем не менее к первым годам XX века позитивизм (в форме эмпириокритицизма — радикальной редакции, приданной ему философом Рихардом Авенариусом и физиком Эрнстом Махом) стал почти общепринятой философией и методологией естествознания, а требование проверки любых теоретических построений фактами — обязательным условием признания этих построений научными.

И тут неожиданно встал вопрос: а что, собственно, означает «проверить фактами»?