Дарвинизм в XXI веке

Но именно потому, что северцовский биологический прогресс может соотноситься с эволюционными изменениями как угодно (вплоть до полного отсутствия последних), для нашей темы он не очень интересен. Так что обратимся к прогрессу морфофизиологическому — тем более что разработка этого понятия и составляет главное содержание концепции Северцова.

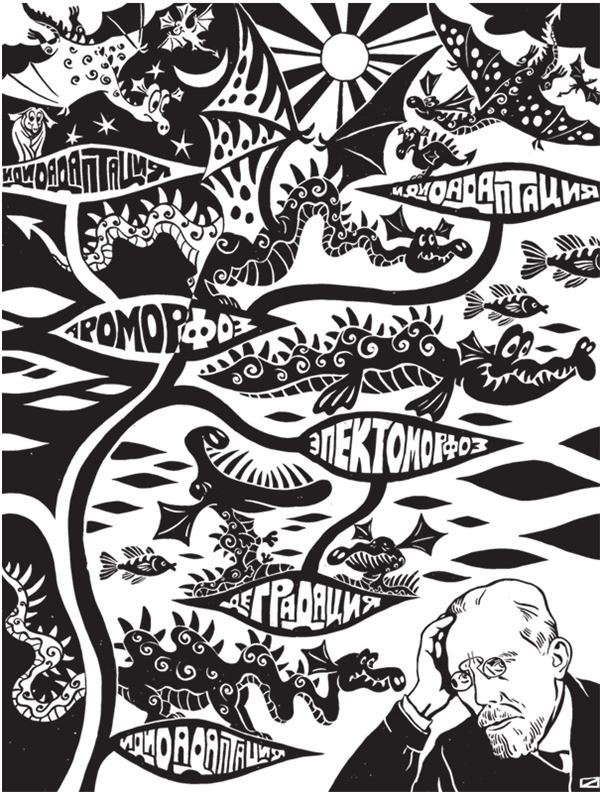

Согласно этой концепции, все возможные модусы эволюции в интересующем нас аспекте делятся на три неравные категории — которые Северцов и назвал теми самыми словами:

Следуя исторической правде, нужно сказать, что в схеме Северцова исходно был и четвертый модус — уже знакомый нам

Получившаяся в итоге схема выглядит стройно и убедительно. В самом деле, любые эволюционные преобразования в любых группах организмов можно рассмотреть с точки зрения того, как они влияют на уровень организации. И понятно, что они могут либо повышать его, либо понижать, либо оставлять как есть — четвертого не дано. К тому же схема Северцова выглядела свободной от порока, характерного едва ли не для всех рассуждений на тему эволюционного прогресса — склонности (осознанной или бессознательной) оценивать «прогрессивность» по степени близости тех или иных существ к нам самим. Если мерило прогресса — сложность строения как таковая, то более прогрессивные формы вовсе не обязаны быть более человекоподобными. Эволюция сосудистых растений от споровых к голосеменным и далее к цветковым несомненно сопряжена с усложнением строения (прежде всего, конечно, органов размножения, но не только), однако орхидея ни внешне, ни генетически не больше похожа на человека, чем елка или хвощ. Правда, при таком подходе совершенно невозможно сравнить степени прогрессивности организмов, принадлежащих к отдаленным друг от друга ветвям — не только орхидеи с человеком, но и, скажем, пчелы с осьминогом. Но это не очень дорогая плата за избавление от

Однако если не ограничиваться некоторым числом парадных примеров, а попытаться все (или хотя бы все крупные) эволюционные изменения в истории жизни на Земле разложить по северцовским категориям, то сразу начинаются трудности. Эти категории выделены по тому, как они влияют на «уровень организации» — то есть на сложность строения организма. Но как ее сравнивать у разных организмов — пусть даже и в пределах одной ветви? Скажем, преобразование парных плавников рыб в конечности четвероногих — это «повышение уровня организации»? Любой непредвзятый человек скажет: да, безусловно. Такое преобразование неизбежно включает в себя усложнение скелета, дифференциацию его элементов, усложнение мышечного аппарата, резкий рост числа степеней свободы в опорно-двигательном аппарате (что требует более сложного и тонкого нервного управления им) и т. д. В общем, вроде бы явный ароморфоз. Но тогда как расценивать то, что произошло со змеями (а также червягами, амфисбенами, безногими ящерицами и т. д.)? Они даже не вернули свои конечности к исходному состоянию рыбьих плавников, а просто утратили их начисто. Элементарная логика требует считать это примером дегенерации — но вряд ли хоть один вменяемый зоолог рискнет утверждать, что змеи более низко организованы, чем их родственники-ящерицы и уж тем более — чем тритоны и саламандры.

Сам Северцов в качестве критерия более высокой организации указывал повышение «общей энергии жизнедеятельности», то есть, говоря современным языком, интенсивности метаболизма. Интуитивно вроде бы так и должно быть. Однако уже знакомый нам рачок щитень (см. главу «Стабилизирующий отбор: марш на месте») обладает самым высоким уровнем обмена из всех ракообразных, для которых этот показатель был измерен. Причины понятны: обитателю эфемерных луж нужно как можно скорее пройти весь жизненный цикл от яйца до откладки собственных яиц, а стремительное развитие требует весьма интенсивного метаболизма. Но при этом щитень, морфологическое строение которого, как мы помним, не менялось двести миллионов лет, — одно из самых архаичных из ныне живущих ракообразных. Какой уж там прогресс!..

Среди критериев, позволяющих считать то или иное эволюционное приобретение ароморфозом, предлагался и такой: ароморфоз должен оказывать определяющее влияние на весь облик организма в целом; все органы и системы должны подстраиваться под ароморфные новшества, гармонизироваться с ними. Кроме того, ароморфоз должен позволять пошедшей по этому пути группе не просто достигать успеха (биологического прогресса), но осваивать новые экологические ниши и адаптивные зоны. Так, например, у птиц к задаче полета приспособлены не только превратившиеся в крылья передние конечности, но и все остальные черты организма — от общей архитектуры скелета и расположения мышц до структуры костей, от дополнительных полостей в теле (воздушных мешков) до походки. И конечно же, способность к полету позволила птицам освоить целый ряд адаптивных зон и занять множество экологических ниш, в которых они либо имеют явное преимущество, либо вообще находятся вне конкуренции.

Но пытаясь применить этот критерий к другим группам, мы наталкиваемся, скажем, на круглых червей — нематод. Чертой, определившей все строение и физиологию этого типа животных, стало усиленное развитие в их покровах кутикулы — плотной оболочки, лишенной живых клеток и почти непроницаемой для любых веществ. Гибкая, прочная и химически инертная оболочка позволила нематодам освоить весьма разнообразные местообитания: почву, поверхность и толщу морского и речного дна, поверхность водорослей, различные ткани растений, животных и других существ, включая одноклеточных. Разные виды нематод (а их известно сегодня десятки тысяч, и есть основания думать, что это только макушка айсберга) могут быть хищниками, поедателями мертвой органики, внутренними паразитами. Свободноживущая нематода

Так что же, кутикула нематод — ароморфоз? Вряд ли кто-то из эволюционистов, оперирующих северцовскими понятиями, согласится с таким утверждением. При всей своеобразной гармоничности и универсальности своей конструкции нематоды не отличаются какой-то принципиально более высокой сложностью по сравнению с другими группами червеобразных существ. Но что еще важнее — эта конструкция не способствует дальнейшей прогрессивной эволюции. Наоборот, будучи по-своему совершенной, она плохо совместима с любыми принципиальными преобразованиями. Собственно, сама однотипность строения нематод (при огромном видовом и экологическом разнообразии) показывает, насколько трудно эволюции трансформировать эту конструкцию во что-то существенно иное. Это проявляется, например, в удивительном однообразии способов передвижения нематод: почти все они, в какой бы среде ни обитали, передвигаются посредством уже упомянутых волнообразных движений тела. Единственное эволюционное новшество в этой группе — локомоция так называемых шагающих нематод: некоторые морские нематоды, живущие в приливно-отливной зоне или на песчаном дне, приобрели способность «ходить» наподобие гусеницы-землемера, используя выросты кутикулы (щетинки или адгезивные трубочки). Эффективность такого передвижения оставляет желать много лучшего — но ничего другого принципиальный план строения нематоды, видимо, не позволяет.

Мало того — хотя нематоды безусловно принадлежат к билатеральным (двусторонне-симметричным) животным, в их строении проглядывают некоторые признаки радиальной симметрии — причем не унаследованные от каких-то древних предков, а возникшие заново. Это уж не лезет совсем ни в какие ворота: в эволюционной морфологии прогрессивность двусторонней симметрии по сравнению с радиальной — одна из немногих истин, с которыми согласны вообще все авторы, оперирующие понятием «прогрессивность». С учетом этого даже отдельные признаки перехода от двусторонней симметрии к радиальной неизбежно должны рассматриваться как указание на эволюционный регресс.

Специально для таких изменений, не соответствующих ни критериям ароморфоза, ни критериям идиоадаптации, эволюционные морфологи северцовской школы ввели понятие эпектоморфоза (или эпектогенеза). Эпектоморфоз — это эволюционное приобретение, оказывающее сильное (порой решающее) влияние на строение организма в целом, но при этом не меняющее существенно уровень его организации (который, правда, не очень понятно, как измерить). Примерами эпектоморфозов можно считать, в частности, морфологические изменения, произошедшие с морскими млекопитающими (ластоногими, сиренами, китами) в связи с их переходом к водному образу жизни или обретение другой группой млекопитающих — рукокрылыми — способности к активному полету[270]. Но и введение этого дополнительного модуса не снимает всех трудностей в приложении северцовской схемы к реальным эволюционным событиям.

Традиционно считается, например, что одним из важнейших ароморфозов в эволюции позвоночных было развитие легких — органа воздушного дыхания, обеспечившего своим обладателям возможность обитания на суше, а позже позволившего некоторым из их потомков повысить уровень обмена веществ и перейти к теплокровности. Однако само по себе обладание легкими отнюдь не означает, что данная группа животных двинется по этому пути. Легкие возникли у определенной группы рыб, обитавшей в заморных или пересыхающих водоемах, как дополнительный орган дыхания — то есть как типичная идиоадаптация, частное приспособление к весьма специфическим условиям обитания, ничего принципиально не меняющее в общем строении организма. (Свидетельством этого служат современные двоякодышащие рыбы — в целом довольно примитивные, но обладающие легкими, которые по своей эффективности не уступают легким некоторых амфибий.) Позднее некоторые из этих рыб дали начало первым наземным позвоночным — амфибиям, для которых легкие стали основным органом дыхания. Легочное дыхание (наряду с передвижением на четырех конечностях) определило все характерные черты строения тела земноводных (вплоть до широкой и плоской «лягушачьей» морды — тот механизм нагнетания воздуха в легкие, которым пользуются амфибии, требует именно такого строения лицевого черепа) и открыло для них доступ в новую обширную адаптивную зону. Однако при этом трудно указать признаки, которые позволили бы сказать, что организм амфибии качественно сложнее организма продвинутой костной рыбы. Как мы помним, для таких эволюционных шагов, сильно влияющих на все строение организма, но не приводящих к его заметному усложнению или упрощению, предусмотрено понятие эпектоморфоза.

При этом легочное дыхание оказалось для амфибий своеобразной эволюционной ловушкой. Дело в том, что для нагнетания воздуха в легкие амфибии используют особый подъязычный аппарат, приводящий в движение нижнюю стенку ротоглоточной полости. При опускании этой стенки ротоглоточная полость расширяется, и воздух всасывается в нее через ноздри; затем ноздри закрываются клапанами, стенка идет вверх, и воздух проталкивается в легкие. (Все, наверно, видели, как у сидящей лягушки колышется «горло».) Такой способ нагнетания воздуха налагает определенные ограничения на дыхание (в частности, не позволяет дышать, когда рот открыт) и не позволяет полностью обновлять воздух в легких. Что сильно ограничивает эффективность снабжения организма кислородом, но еще сильнее — эффективность удаления углекислоты. Амфибиям приходится сохранять альтернативный путь газообмена — через кожу. А это не только исключает развитие в коже приспособлений, препятствующих испарению воды, но и прямо требует, чтобы кожа постоянно оставалась влажной. Таким образом, амфибии оказываются жестко привязанными к берегам водоемов и влажным местообитаниям. В то же время ограничения, налагаемые таким механизмом закачки воздуха, делают бессмысленным совершенствование самих легких — зачем повышать производительность установки, если нет возможности увеличить подачу сырья? Как мы помним (см. главу 15), целое семейство саламандр и вовсе утратило легкие, полагаясь целиком на кожное дыхание.

Все изменилось, когда некоторым амфибиям удалось приспособить для всасывания воздуха ребра и межреберные мышцы. Это сразу открыло путь к совершенствованию легких и повышению эффективности их работы — что позволило отказаться от кожного дыхания, а это в свою очередь сняло эволюционный запрет на сложную многослойную кожу, успешно противостоящую не только бесконтрольному испарению, но и большинству инфекций. Появилась возможность сформировать принципиально новые почки, экономящие воду. Сосредоточение всего газообмена в легких создало предпосылки для полного разделения кругов кровообращения — что и было впоследствии реализовано предками млекопитающих и птиц, а возможно, и другими продвинутыми группами рептилий. На этом этапе преобразования легких выглядят явной составной частью серии ароморфозов, приведших к возникновению сначала первых по-настоящему наземных позвоночных — рептилий, — а затем и «образцово прогрессивных» групп — млекопитающих и птиц.

Нам ничего не остается, как (вслед за учеником А. Н. Северцова — профессором Борисом Степановичем Матвеевым) признать, что в одной и той же эволюционной ветви один и тот же орган может быть и идиоадаптацией, и эпектоморфозом, и ароморфозом. Но это означает, что в момент его появления у эволюционирующей группы невозможно сказать, какую роль он сыграет в дальнейшей эволюции. То есть на этой стадии возможное начало ароморфоза неотличимо от одной из множества идиоадаптаций — различение этих модусов возможно только задним числом. Это прямо признают даже современные приверженцы северцовского подхода. Так, например, видный эволюционный морфолог профессор Николай Николаевич Иорданский прямо пишет: «Необходимо отметить, что все указанные формы эволюционных преобразований организмов (аро-, эпекто-, алло- и катаморфозы) определяются как таковые лишь в масштабе макрофилогенеза, когда приспособительный характер эволюционных изменений и их значение для организма как целого становятся вполне очевидными. На уровне же микроэволюции <…> их дальнейшая эволюционная судьба и значение для организма, как правило, еще недостаточно ясны. Поэтому целесообразнее вообще не употреблять указанные термины для обозначения микроэволюционных изменений и использовать их лишь на макроэволюционном уровне». К этому остается добавить, что поскольку мы можем изучать лишь те макроэволюционные процессы и события, которые уже свершились, сказанное означает неприменимость перечисленных понятий к наблюдаемой эволюции и тем более — к эволюционным прогнозам.

Есть такой старый еврейский анекдот: хелемского[271] раввина спросили, какие великие люди родились в его городе. «Великие люди? — удивился мудрец. — За те тридцать лет, что я служу здесь раввином, в городе рождались только маленькие дети!». Почтенный ребе был совершенно прав: не существует признаков, по которым в новорожденном младенце можно угадать будущего гения или хотя бы знаменитость. Священные книги и предания могут сколько угодно рассказывать о чудесах и знамениях, сопровождавших появление на свет того или иного спасителя мира, но в реальном мире великие люди в колыбели ничем не отличаются от своих вполне заурядных сверстников. Потому что для того, чтобы вписать свое имя в историю, мало родиться с определенными наследственными задатками. Нужно вырасти в условиях, так или иначе обеспечивающих развитие этих задатков. Нужно угадать свое предназначение и избрать именно то дело, в котором природный дар проявится максимально. Наконец, нужно, чтобы обладателю таланта повезло родиться в подходящую эпоху в соответствующем обществе и социальном слое. Кто знает, сколько потенциальных великих кинорежиссеров родились и прожили жизнь задолго до изобретения кинематографа? Сколько возможных великих ученых никогда даже не слыхали о существовании науки? Сколько людей с задатками великих полководцев никогда не имели возможности командовать войсками на реальной войне?

Нечто подобное, видимо, имеет место и в эволюции: те черты, с формирования которых начиналась эволюционная история важнейших и славнейших групп организмов, первоначально были обычными частными приспособлениями — часто к очень специфической и узкой среде обитания, как легкие и «ходильные плавники» древних рыб, ставших предками амфибий. Уже знакомый нам палеоботаник Валентин Красилов как-то высказался в том смысле, что будь динозавры разумными и будь у них развита зоология и палеонтология, они бы уверенно сказали, что млекопитающие с их в общем-то примитивной полуамфибийной базовой организацией, экзотическим способом выкармливания потомства и узкой экологической нишей — это несомненный эволюционный тупик. Добавим от себя: и у разумных динозавров были бы все основания для такого вывода. Как известно, млекопитающие сформировались примерно одновременно с динозаврами — в самом начале мезозойской эры, в триасовом периоде. Но на протяжении почти всего мезозоя они — со всеми их прогрессивными чертами — занимали довольно скромное и практически не менявшееся положение в тогдашней биосфере, да и морфологически были довольно однообразны. И если бы не бурные события середины — второй половины мелового периода (см. главу 14), случившиеся по не зависевшим от них причинам, они никогда не стали бы тем, чем они являются в наше время.

С учетом сказанного не приходится удивляться, что в современной эволюционной литературе понятия «прогрессивная эволюция», «прогрессивные формы» используются довольно ограниченно. «Прогрессивными формами» часто называют просто формы

Правильно ли такое отношение и можно ли считать его окончательным вердиктом? Не знаю. Как мы помним, если все предложенные доказательства теоремы оказываются несостоятельными, это еще не означает ошибочности самой теоремы. Никто пока не доказал некорректности и бесплодности самой идеи эволюционного прогресса. С другой стороны, если наука не может сказать ничего определенного на эту тему — ей лучше и в самом деле взять паузу до лучших времен.

Пока эволюционная биология определялась со своим отношением к идее прогресса, эта идея успела изрядно выйти из моды в философии и в общественном мнении, так что сегодня этот контекст дарвинизма не очень актуален. Но теория эволюции имеет и другие общемировоззренческие аспекты. И едва ли не самый «вечный» из них — вопрос о ее этической стороне.