Дарвинизм в XXI веке

Возможно, кое-кто из задавшихся этим вопросом вспомнил, что не раз видел на разных ресурсах, публикующих научные новости в популярном изложении, заголовки типа «У губок найдены гены, определяющие развитие глаз», «Ген, управляющий развитием хорды, найден у амеб» и т. д. Не только людям, далеким от биологии, но даже некоторым профессиональным биологам ситуация, когда ген какого-то признака обнаруживается у существа, у которого этого признака не могло быть никогда, кажется чуть ли не опровержением то ли дарвинизма, то ли вообще идеи эволюции. «Как это так, что механизмы для глаз возникли раньше самих глаз? Уж не попахивает ли тут, страшно сказать, разумным замыслом?» — вопрошает один из читателей блога Александра Маркова.

Другие проницательные умы не задают вопросов, а сразу объявляют подобные факты «необъяснимыми в рамках господствующей теории» (то есть дарвинизма) — и предлагают альтернативные объяснения. В 2007 году биохимик из Бостонского университета Михаил Шерман выдвинул теорию «универсального генома». По мысли Шермана, общий предок всех многоклеточных (у амеб на тот момент «ген хорды» еще не был обнаружен) обладал геномом, содержащим все или почти все гены, которые сегодня есть у его потомков. С некоторыми оговорками с этим можно было бы даже согласиться или, по крайней мере, серьезно это обсуждать: как мы помним, совершенно новые гены возникают в эволюции довольно редко, и большинство современных генов имеет весьма долгую историю, вполне «дотягивающуюся» до предполагаемого времени существования общего предка многоклеточных. Неясно, правда, насколько допустимо отождествлять современный ген с его древней формой: за сотни миллионов лет ген мог очень сильно измениться, а главное — один ген-предок мог превратиться в развесистое дерево генов-потомков, между иными из которых уже трудно заметить какое-либо сходство. Но Шерман постулирует — и в этом состоит принципиальное отличие его теории от общепринятых представлений об эволюции генома, — что бóльшая часть «универсального генома» была

В ходе дальнейшей эволюции у разных его потомков одни части «универсального генома» включались в работу (даря своим счастливым обладателям новые органы и функции), а другие необратимо терялись. Что и сформировало в конце концов нынешнее разнообразие групп многоклеточных. На вопрос о том, как же мог возникнуть геном, бóльшая часть которого низачем не нужна его обладателю, но когда-нибудь в отдаленном будущем понадобится его потомкам, Шерман в своих научных статьях не отвечает (констатируя только, что, уж конечно, не в результате естественного отбора). Однако он вполне благожелательно отнесся к пересказу своей теории на фундаменталистском сайте (и в последующих лекциях главного идеолога этого сайта), в котором идея «универсального генома» прямо рассматривалась как несомненное свидетельство наличия в эволюции «разумного замысла». Причем там она, разумеется, подавалась не как экстравагантная гипотеза дилетанта[256], занявшегося на досуге эволюционным теоретизированием, а как «современные научные взгляды».

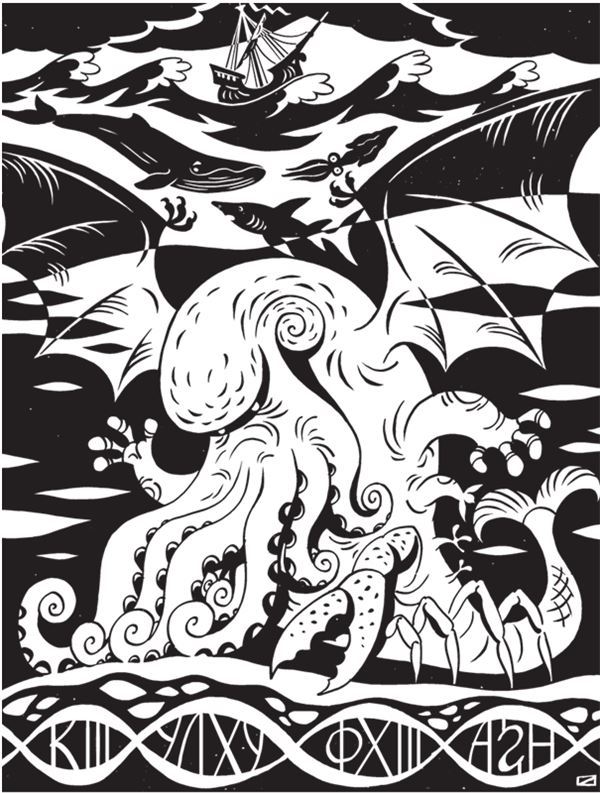

Разбирая построения Шермана, биолог-эволюционист Виктория Скобеева ядовито заметила, что всем тем чертам, которые Шерман приписывает обладателю «универсального генома» (то есть общему предку всех многоклеточных), наилучшим образом отвечает Ктулху — исполинский монстр, созданный воображением американского писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта: он не пользуется геномом (поскольку спит вечным сном), не размножается (что гарантирует его от накопления ошибок, неизбежного при тиражировании нефункциональных генетических текстов), имеет сверхъестественное происхождение и в своем внешнем облике сочетает черты самых разных существ (что свидетельствует о наличии у него соответствующих генов). Если же говорить серьезно, то, я полагаю, читатели уже поняли, в чем состоит главная ошибка подобных построений: они основаны на отождествлении гена с его функцией в целостном организме. Между тем, как мы уже говорили несколькими страницами выше, смена функций, порой весьма радикальная — весьма обычное дело в ходе эволюции, известное эволюционистам еще с первых последарвиновских десятилетий.

Никого давным-давно не удивляет, что кровососущий аппарат комара, рабочий инструмент пчелы-плотника, «механическая швабра» комнатной мухи и смертельный капкан жужелицы сделаны из одних и тех же исходных элементов. Или — совсем уж хрестоматийный пример — что в плавнике кистеперой рыбы можно различить те же косточки, что и в крыле птицы, ноге лошади, руке обезьяны и лапе крота. Никто не делает из этого вывод, что кистеперой рыбе (которая, естественно, не летала, не скакала, не рыла подземные ходы и ничего не хватала руками) эти косточки были не нужны, и не предполагает существование какого-нибудь «универсального скелета», в котором содержатся все функции скелетных элементов всех будущих эволюционных потомков. Так почему же точно такие же эволюционные эффекты на уровне генов толкают людей на подобные фантазии?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить главу «Атомы наследственности»: о генах и их роли в организме наука узнала по их внешним проявлениям. Почти век гены были чистой абстракцией — их материальная природа оставалась совершенно неизвестной, и некоторые биологи (в том числе и весьма крупные) всерьез допускали, что у них ее нет вовсе. Не удивительно, что за это время прочно укоренилась традиция именовать гены по производимому ими эффекту: «ген красных глаз», «ген крыльев» (он же «ген бескрылости»), «ген устойчивости к антибиотику» и т. д. А дальше срабатывает обычный психологический эффект: если некий ген известен как «ген развития глаз», то обнаружение его у губок вызывает шок: им-то, мол, он зачем?!

На самом деле подобные «конечные признаки» присущи гену только в сложном целостном организме (и, как правило, являются результатом работы не только его, но и множества других генов — так что «генов глаз» или «генов крыльев» у одного и того же организма могут быть сотни). С точки же зрения самого гена, он (и кодируемый им белок) может и у человека, и у губки делать одно и то же.

В главе «Интерлюдия или сюита? Или Легенда о Золотом веке» мы уже упоминали белки опсины, имеющиеся и у человека, и у некоторых бактерий. У бактерий они выполняют функцию пигмента фотосинтеза (то есть делают то же, что в зеленых растениях делает хлорофилл). У нас они присутствуют в сетчатке, в клетках-фоторецепторах, где служат своего рода фотоэлементом. Но это клетка «знает», для чего ей нужен опсин, а сам белок и там, и там делает одно и то же: захватывает квант света и за счет его энергии производит некое химическое изменение. А уж во что это изменение выльется — в синтез органической молекулы или в нервный импульс, побежавший по одному из волоконец зрительного нерва, — не его, белка, дело. И не его гена.

«Столь же показательный пример консервативности самого белка и разнообразия его морфогенетической роли — это Toll-like рецепторы, — пишет В. Скобеева. — У позвоночных они участвуют в реакциях врожденного иммунного ответа, опознавая молекулярные структуры, характерные для возбудителей болезней. У дрозофилы Toll-рецепторы участвуют в определении спинно-брюшной оси тела. Однако „с точки зрения“ самого белка Toll его функция остается неизменной — это трансмембранный белок, узнающий какую-то молекулу во внешней среде и передающий сигнал внутрь клетки».

Мы пока не знаем, для чего именно служит губке «ген глаз», а амебе — «ген хорды». Но можно не сомневаться: они не обретаются там в ожидании, когда их приставят к делу грядущие усложнившиеся потомки, а работают[257]. Как и ген

Впрочем, мы уж очень далеко ушли от первоначальной темы этой главы — насколько корректна дарвиновская модель эволюции с точки зрения вероятности постулируемых ею процессов. Надеюсь, сказанного в этой главе достаточно, чтобы убедиться: простые «вероятностные» возражения против дарвинизма (даже если их приводит выдающийся астрофизик) если о чем и говорят, то не об ошибочности теории естественного отбора, а о некоторых типичных ошибках человеческого мышления. Ничего невероятного нет ни в самих дарвиновских механизмах, ни в предположении, что именно они обеспечили появление всех известных нам живых организмов (как современных, так и живших в прошлом) со всеми присущими им структурами и процессами.

Пора перейти к возражениям, апеллирующим уже не к простому здравому смыслу и элементарной комбинаторике, а к одной из специальных областей фундаментальной физики — термодинамике. Тем более что именно с этой дисциплиной у эволюционной биологии сложились непростые и подчас драматические отношения.

Эволюция и энтропия

В любой дискуссии об эволюции за пределами узкого круга профессионалов — будь то дружеский треп в студенческой компании или высокоинтеллектуальный диалог маститых философов — рано или поздно всплывает тема противоречия между теорией Дарвина и классической термодинамикой. В первую очередь, конечно, имеется в виду знаменитый Второй закон термодинамики, гласящий… Впрочем, строгую формулировку закона мы, пожалуй, вспомним чуть позже, а пока приведем его популярную версию, на которую обычно и ссылаются участники подобных дискуссий. Если верить ей, Второй закон утверждает, что любой самопроизвольно происходящий процесс может только увеличивать суммарную энтропию той системы, в которой он происходит. Энтропия же (как твердо помнят даже те, кто не помнит больше ничего из термодинамики) есть мера неупорядоченности системы. Как же в таком случае дарвиновский отбор ухитряется создавать все более высокоупорядоченные, поражающие нас своей сложностью и совершенством живые формы? Ведь он же по идее — процесс самопроизвольный и, следовательно, должен подчиняться законам термодинамики. «Могут ли Дарвин и Карно[259] быть правы одновременно?» — этот вопрос знаменитый французский философ и писатель-эссеист Роже Кайуа в 1972 году вынес в заголовок своей программной статьи.

Дальнейшие выводы чаще всего зависят от мировоззрения говорящего. Очень часто это рассуждение приводят креационисты — как доказательство того, что никакой эволюции на самом деле нет и не было. Несколько смягченный вариант этого рассуждения можно видеть в текстах и выступлениях сторонников «теории разумного замысла»: эволюция если и идет, то только в пределах одного уровня организации, она неспособна привести к сколько-нибудь заметному усложнению строения эволюционирующих существ. Третьи полагают, что в основе эволюции лежат процессы сугубо нематериальные и потому свободные от ограничений физики, в том числе и термодинамики. Есть и те, кто не предлагает никакого специального объяснения: автору этих строк, например, приходилось слышать этот аргумент от сторонников номогенеза (см. главу 5) — просто как аргумент против дарвиновской модели эволюции. О том, каким образом обходит эту трудность разделяемая ими эволюционная концепция, они ничего не говорили.

О креационизме и «теории разумного замысла» мы уже говорили в главе 9. Если же оставаться в рамках более-менее научных представлений, то нетрудно заметить, что Второму закону, изложенному в такой «редакции», противоречит не только дарвиновская теория, а вообще любая эволюционная концепция. Палеонтологическая летопись ясно показывает, что по крайней мере в некоторых группах живых существ эволюция шла в сторону усложнения: первыми появлялись наиболее просто устроенные представители этих групп, позднее к ним добавлялись всё более сложные (о чем мы будем более подробно говорить в следующей главе), причем в ряде случаев можно наблюдать цепочку переходных форм от первых ко вторым. Если не привлекать для объяснения этого неоспоримого факта вмешательство бога или инопланетян, придется признать, что живые организмы каким-то образом все-таки могут усложняться в ряду поколений.

Впрочем, еще более наглядное опровержение такого понимания Второго закона дает повседневное функционирование живых организмов и особенно — их эмбриональное развитие. Оно начинается с единственной клетки, которая путем многократного деления и согласованных видоизменений и миграций дочерних клеток превращается в сложный организм, включающий в себя сотни различных тканей, расположенных строго определенным образом. Этот процесс не только не требует никакого внешнего вмешательства, но и в определенных пределах устойчив к помехам и возмущениям, так что его безусловно следует считать самопроизвольным.

Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно просто открыть любой учебник, где приводится

Казалось бы, все ясно: Второй закон термодинамики попросту неприменим к живым существам, так как они заведомо не соответствуют его условиям ни в каком приближении. И запретить им усложняться он никак не может. Тем не менее вопрос о «противоречии» между дарвинизмом и классической термодинамикой возникает снова и снова в умах множества людей на протяжении полутора веков. Конечно, отчасти эта ситуация поддерживается искусственно — усилиями заведомо недобросовестных пропагандистов антиэволюционных взглядов (готовых прибегнуть к любому софизму, если есть надежда, что он хоть кого-то заставит усомниться в ненавистной эволюции), а также тех «мыслителей», чья главная задача — продемонстрировать оригинальность и независимость своего ума, не прилагая к этому особых интеллектуальных усилий. Но даже и подобные авторы вряд ли стали бы вновь и вновь пускать в ход этот заезженный тезис, если бы в нем не было чего-то, что позволяет ему выглядеть убедительным. В конце концов, никто же не пытается уверить читателей, что дарвинизм противоречит закону всемирного тяготения, закону Ома или закону Архимеда.

«Да, формального противоречия нет, — говорит мой знакомый (человек широко образованный и любознательный) в ответ на мой вопрос, в чем он видит противоречие. — Но у этих двух теорий — термодинамики и теории Дарвина — противоположный