Дарвинизм в XXI веке

Глава 19. «Этот безнравственный дарвинизм»

Одно из самых популярных возражений против теории Дарвина, неизменно выдвигающееся на протяжении всех 160 лет ее существования, звучит примерно так: не может быть верной теория, которая видит основной источник развития жизни во внутривидовой борьбе, оправдывает неравенство, вытеснение слабого сильным, массовую преждевременную гибель живых существ, проповедует «войну всех против всех», в которой хороши все средства, ведущие к победе, утверждает, будто развитие жизни направлено только на

Разумеется, сегодня такие доводы уже не встретишь в научных статьях и монографиях. Зато они по-прежнему широко распространены в разного рода публицистических сочинениях — в основном, конечно, религиозного (причем обычно фундаменталистского) направления. Впрочем, те же претензии высказывают и авторы, выступающие с совсем иных позиций. Одним из самых известных «моральных» критиков дарвинизма на рубеже XIX–XX веков был князь Петр Кропоткин (см. главу «Забытый кит») — один из виднейших идеологов анархизма, революционер, позитивист, видевший в религии и церкви лишь исторически преходящие формы духовного развития человечества. Даже у Александра Любищева (см. главу 5), гордившегося отсутствием религиозного чувства и резко возражавшего против оценки научных теорий с точки зрения их соответствия какой бы то ни было философии, в одном из писем промелькнуло признание, что он-де отверг дарвинизм по сугубо научным соображениям, но рад этому, поскольку «выводы дарвинизма ужасны»[272].

Подобные рассуждения с неотвратимостью смены сезонов высказываются десятилетие за десятилетием, поколение за поколением, век за веком. «Каждый раз, когда вступаешь в эту область полемики, возбужденной дарвинизмом, невольно задаешь себе вопрос: как вообще могла она возникнуть, где повод к этим недоразумениям?» — патетически вопрошал в XIX веке Климент Тимирязев. И сам же возражал себе: «Но факты красноречиво отвечают: видно, есть почва для недоразумений, если даже такие умы <…> каждый с своей точки зрения, видят связь между дарвинизмом и основными этическими законами». За прошедшие с тех пор почти полтора века список «таких умов» (и не таких уж умов), предъявляющих этические претензии к дарвинизму, значительно расширился, а вот сам набор претензий остался практически неизменным.

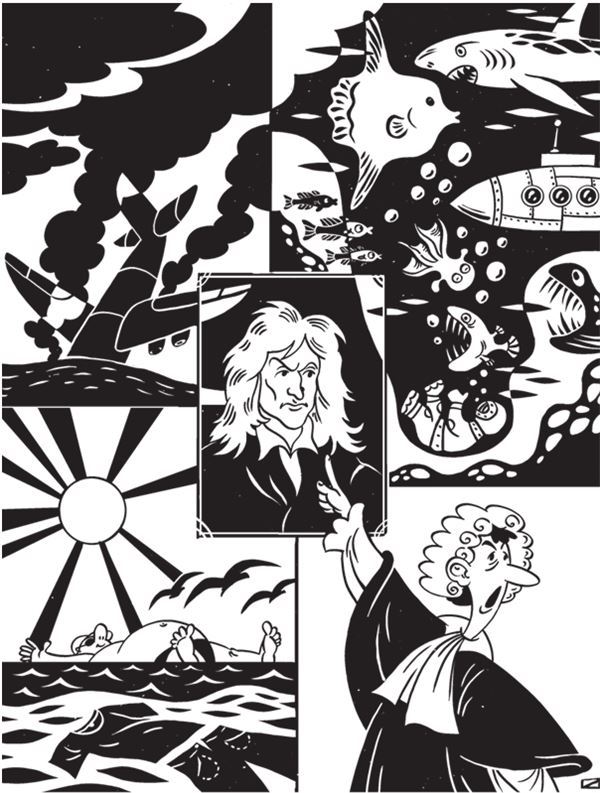

Не удивительно, что почти столь же неизменным остался и набор возражений дарвинистов на эти претензии. Касаясь их, сторонники теории естественного отбора обычно отвечают, что, во-первых, эта теория, как и всякая другая естественнонаучная теория, ничего не «проповедует» — она лишь описывает процессы, происходящие в природе независимо от нашего к ним отношения. И с этой точки зрения совершенно непонятно, почему «моральные антидарвинисты» не обвиняют, допустим, Ньютона в том, что его закон всемирного тяготения — причина бесчисленных бытовых травм и авиакатастроф, а вся его механика призывает нас дружно утопиться в Марианской впадине (той точке земной поверхности, где потенциальная энергия наших тел будет минимальной). Ну или хотя бы выйти на бережок Мертвого моря, распластаться у уреза воды и лежать не подымая головы.

Далее, научные теории вообще не подлежат оценке с точки зрения общественной морали. Если теория неверна и мы можем в этом убедиться, то она должна быть отвергнута независимо от того, моральны или аморальны ее выводы. Если же она верна и при этом действительно (а не только в воображении ее противников) противоречит общепринятой морали, то что-то делать надо не с теорией, а с моралью — иначе мы должны будем в дальнейшем руководствоваться нормами, основанными на

Наконец, если уж на то пошло, дарвинизм говорит вовсе не о вытеснении слабого сильным. Даже расхожая формула Герберта Спенсера (см. главу «Провал теории успеха»), как мы помним, утверждает «выживание

К этому набору контраргументов, сложившемуся еще в XIX веке, современный дарвинист может добавить разве что указание, что, согласно исследованиям последних десятилетий, беспредельный эгоизм вовсе не всегда является наилучшей эволюционной стратегией; что в определенных условиях и при определенных особенностях видовой биологии естественный отбор может поддерживать и альтруистическое поведение — вплоть до самопожертвования, и что есть все основания полагать, что как раз в эволюции предков человека отбор сильно изменил баланс эгоизма и альтруизма в пользу последнего. (Возможно, правда, что этим он лишь вызовет дополнительное раздражение оппонента: сама подобная постановка вопроса подразумевает, что человеческая мораль — не воплощение божественного закона, всеобщего и неизменного, как мироздание, а всего лишь отражение одной из возможных эволюционных стратегий. Которая реализуется только потому, что в данных обстоятельствах и с учетом биологических особенностей нашего вида она оказалась эволюционно

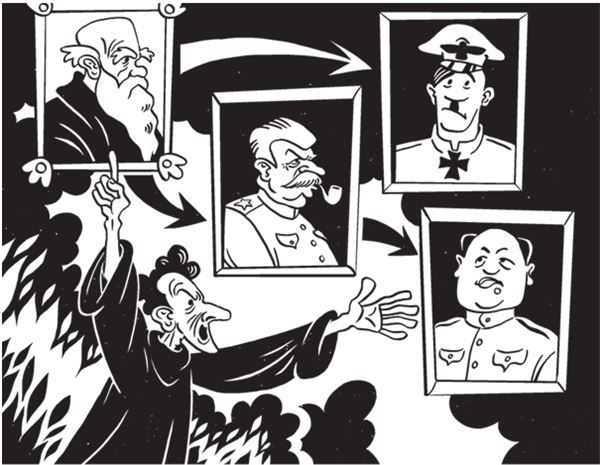

На этом спор обычно заканчивается: внятных ответов на эти возражения в сочинениях «антидарвинистов от морали» практически нет. Современные авторы этого направления вновь и вновь повторяют обвинения полуторавековой давности, словно бы на них никто никогда не отвечал. Правда, в наше время к этим вечнозеленым претензиям прибавился еще один «неотразимый аргумент»: по мысли «моралистов» именно дарвинизм стал идейной основой самых отвратительных и кровавых диктатур ХХ века. «Мировоззрение Гитлера, Маркса[273], Сталина и Мао не было сформировано ни немцем, ни русским, ни китайцем. <…> Основы этого мировоззрения заложила книга Дарвина „О происхождении видов путем естественного отбора, или Сохранение наиболее благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь“ (1859)», — пишет современный британский креационист Реймонд Холл. Этот автор ставит в вину Дарвину и его теории не только убийство миллионов ни в чем не повинных людей, не только страдания узников нацистских концлагерей и ГУЛАГа, не только то, что сотни миллионов людей многие десятилетия жили под гнетом бессмысленных запретов и ограничений и были лишены права на собственное мнение, но даже эстетическое убожество и безобразие массовой городской застройки в СССР и восточноевропейских странах[274].

Хотя подобные инвективы появились почти век спустя после обнародования теории Дарвина, на них тоже давным-давно дан ответ. Если мистер Холл всерьез считает, что на автора той или иной доктрины ложится ответственность за деяния всех, кто называет себя ее последователями, то ему следовало бы назвать свой опус не «Что натворил Дарвин», а «Что натворил Иисус» — ибо разве не именем Христа возжигались костры аутодафе, затевались бесчисленные религиозные войны, изгнание с родной земли одних народов и массовое истребление других, варварское целенаправленное разрушение «языческих» культур от Средиземноморья до Центральной Америки? Разве не им оправдывалось рабство, расовое, социальное и гендерное неравенство? И что интересно, этому нисколько не мешали авторитет Библии и наличие «абсолютных стандартов добра и зла» — дискредитация которых теорией Дарвина, по мнению мистера Холла и ему подобных, сделала возможными злодеяния нацизма и коммунизма. Напротив, именно общественный институт, обладавший монопольным правом толковать Писание и оценивать людские деяния с точки зрения «абсолютных стандартов», неизменно одобрял все перечисленные мерзости, а часто выступал инициатором преступлений — включая истязания и убийства с особой жестокостью людей, которых впоследствии сам же этот институт назвал святыми.

Если же все-таки оставаться в пределах здравого смысла, то придется вспомнить, что многим негодяям свойственно подводить под свои злодеяния то или иное «теоретическое обоснование», используя для этого слова и обороты из тех учений и концепций, которые пользуются уважением в современном им обществе. Но это не более чем словесный камуфляж, которым мерзавцы прикрывают неприглядную суть своих устремлений, как скрывающийся в лесу преступник прикрывает зелеными ветками свое логово от полицейских вертолетов. И точно так же, как преступник может понятия не иметь о свойствах дерева, с которого он нарвал веток, тираны и экстремисты обычно ни бельмеса не понимают в теориях, которым они якобы следуют. Достаточно сравнить «теоретические» труды идеологов нацизма или их придворных «антропологов» с любым учебником по теории эволюции (даже не современным, а той эпохи, когда зарождался нацизм), чтобы убедиться: всякий раз, когда коричневые теоретики прибегают к эволюционной лексике, они либо не понимают смысла употребляемых ими слов, либо намеренно подменяют его.

Об истинных отношениях между нацизмом и дарвинизмом можно судить по тому, что в 1930-е — 1940-е годы — то есть как раз в период бурного развития эволюционной теории, увенчавшегося созданием СТЭ, — ученые Германии практически оказались вне этого «великого синтеза». В «невидимом колледже» ученых, создававших обновленную версию дарвинизма, немецкую научную мысль представляли только

Что же касается Сталина, а также Мао Цзэдуна, Пол Пота и прочих людоедов от марксизма, то в их риторике дарвинизм не играл сколько-нибудь заметной роли. Нелишне, однако, напомнить, что в СССР параллельно с формированием единоличной диктатуры Сталина и усилением политического террора набирала силу псевдонаучная «мичуринская биология», отрицавшая основные положения дарвинизма (см. примечание к главе «Август Вейсман против векового опыта человечества»). В 1948 году, в апогее развития сталинской системы, это бредовое «учение» по личному решению Сталина было окончательно включено в идеологический канон, обязательный для всех лояльных советских граждан, а распространение в СССР научного эволюционизма и дальнейшие исследования в этой области были запрещены. То, что при этом представители «мичуринской биологии» во главе с Трофимом Лысенко именовали свои фантазии «творческим дарвинизмом», дает не больше оснований считать эти фантазии разновидностью дарвинизма, чем надпись «С нами Бог» на пряжках ремней солдат вермахта — считать нацизм версией христианства[275].

Все эти соображения уже приводились не раз — и точно так же оставались без ответа, как и возражения на обвинения, предъявленные дарвинизму в XIX веке. «Моральные антидарвинисты» даже и не пытаются с ними спорить: они просто снова и снова повторяют свои давно опровергнутые утверждения — в лучшем случае заменяя однозначные (и потому неизбежно уязвимые) формулировки типа «дарвинизм призывает нас» на уклончиво-двусмысленные «аморальность

Вернемся к вопросу Тимирязева: «где повод к этим недоразумениям»? Почему люди, придерживающиеся весьма разных взглядов, вопреки всем разумным соображениям высказывают явную нелепость? И почему эта нелепость находит отклик у заметного числа людей — умных, образованных, гордящихся своим критическим мышлением?

Разумеется, полноценно ответить на этот вопрос могли бы только специальные исследования. Пока, однако, их нет — и неизвестно даже, какова бы могла быть их методика. Приходится довольствоваться гипотезами — одной из которых я позволю себе поделиться с читателями.

Начну с воспоминания школьных времен. Один парень из нашей школы, завзятый шутник, однажды разыграл такую сценку. На перемене он подошел к сидевшему товарищу, положил на его парту толстый журнал, раскрытый на статье «Естественное поведение павианов», и, глядя в него, медленно, внятно произнес: «Та-ак, будем действовать по инструкции…»

Вряд ли юный клоун осознавал тогда, что своей шуткой обнажил очень интересное различие между знанием естественным и гуманитарным. Естествознание описывает то, что есть, иногда — то, что может быть, но никогда — то, что

А вот со знанием гуманитарным дело обстоит несколько иначе. Если не все, то многие важнейшие гуманитарные теории описывают наше собственное поведение: социологические — как общества, психологические — как индивидуумов, лингвистические — как носителей языка, литературоведческие — как сочинителей и т. д. Столкнувшись с такой теорией, мы должны либо счесть ее ложной — либо вести себя в соответствии с ней. «Кто не живет согласно истине, которую он признаёт, — тот сам опаснейший враг истины», — сформулировал эту мысль мятежный кёнигсбергский проповедник XIX века Юлиус Рупп (внучка Руппа, знаменитая художница Кэте Кольвиц начертала этот тезис на надгробье деда).

Первый из этих подходов принято называть дескриптивным, второй — нормативным. Различие между ними давно замечено и осмыслено. Тем не менее оно регулярно становится источником путаницы — иногда забавной, иногда обидной. Причем все недоразумения имеют одну и ту же природу: дескриптивному знанию предъявляются требования, применимые лишь к нормативному. Такое случается, когда рассматриваемое дескриптивное знание хотя бы отчасти относится к человеку.