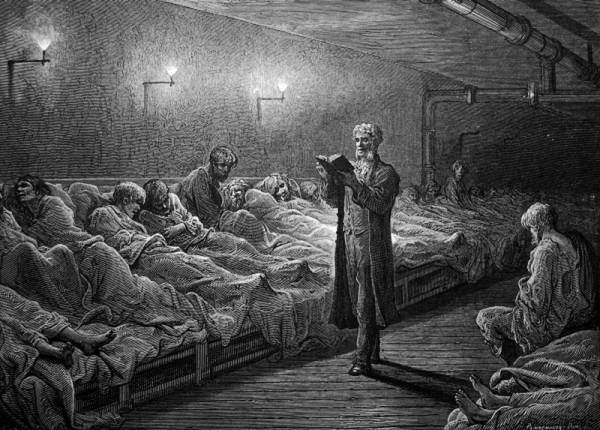

Гюстав Доре. Чтение Библии в ночлежке. 1872. Ксилография

Полагаю, Диккенс больше, чем кто-либо, способствовал пробуждению совести в обществе, но не будем забывать и о практических реформаторах, которые еще прежде Диккенса много сделали для облегчения участи народа. В начале века на этом поприще самоотверженно трудилась вышедшая из среды квакеров Элизабет Фрай – в былые времена ее непременно причислили бы к лику святых: она и впрямь творила чудеса, исцеляя души отверженных и возвращая надежду несчастным узницам Ньюгейтской тюрьмы. В середине века отличился лорд Шефтсбери, боровшийся против нещадной эксплуатации детского труда; общий вклад Шефтсбери в гуманизацию жизни ставит его на одну доску с Уилберфорсом.

Борьбу первых социальных реформаторов с обществом, исповедующим индустриализм, я отношу к крупнейшему цивилизационному завоеванию XIX века, имя которому гуманность. Спросите любого порядочного человека в Англии или Америке, какое качество должно в первую очередь определять человеческое поведение, и в пяти случаях из шести ответ будет «доброта». Но это явно не то слово, о котором герои предыдущих программ нашего телесериала сказали бы, что оно постоянно вертится у них на языке. Святой Франциск на вопрос о самом главном в жизни человека без запинки ответил бы: целомудрие, бедность, послушание; Данте или Микеланджело, возможно, на первое место поставили бы неприятие всяческой низости и несправедливости; Гёте – осознание гармонического единства и красоты бытия. Но ни один не назвал бы доброту. У наших предков это слово было не в ходу, а обозначаемое им качество не считалось исключительно важным – обычно о нем вспоминали, когда хотели выразить кому-то благодарность за сочувствие. Мне думается, сегодня мы недооцениваем гуманитарные заслуги XIX века, забывая о тех ужасах, которые в ранневикторианскую эпоху принимались как данность. Мы забываем, что изо дня в день в армии и на флоте людей за малейшую провинность пороли плетьми; что осужденных на каторгу женщин, скованных цепью по три, везли к причалу по улицам в открытой телеге. Исполнители этих и многих других узаконенных издевательств действовали от имени истеблишмента и строже всего карали тех, кто посягнул на чужую собственность.

Ряд философов, начиная с Гегеля, уверяют нас, что гуманность – синоним слабости, бесхребетности, изнеженности, что при столкновении с грубой силой гуманность трусливо ретируется, и эту точку зрения подхватили писатели, драматурги, театральные режиссеры. Бесспорно, понятие доброты является в чем-то производным от материализма, именно поэтому оппоненты материализма относятся к нему пренебрежительно: как еще относиться к побочному продукту «морали рабов» (выражаясь языком Ницше)?[214] Ницше, вне всякого сомнения, предпочел бы развить другой аспект моей нынешней темы – героический апломб той породы людей, для кого нет ничего невозможного и кто, несмотря на все препоны, добился запуска железнодорожного сообщения в Англии.

Применение парового двигателя в промышленности увеличило производительность – и только, в остальном все осталось как раньше. На описанной Вордсвортом фабрике по-прежнему использовалась энергия воды. Но с появлением паровоза складывалась совершенно новая ситуация – новая связность целого, новая концепция пространства – ситуация, которая и в наше время продолжает развиваться. Двадцать лет, минувшие со дня исторического пробега паровоза «Ракета» конструкции Стефенсона по линии Манчестер – Ливерпуль[215], напоминали широкомасштабную военную кампанию. Воля, мужество, беспощадность, непредвиденные поражения, нечаянные победы: все как на войне. Ирландские рабочие бригады, занятые на строительстве дорог, – чем не солдаты «великой армии»?[216] Отъявленные дебоширы, по-своему гордившиеся участием в общей победе под командованием маршалов-инженеров.

Помнится, где-то в самом начале я говорил, что наиболее полное представление об ушедшей цивилизации дает ее архитектура. Живопись и литература сильно зависят от случайных индивидуальных особенностей автора. Архитектура же в какой-то мере искусство коллективное – она намного больше зависит от характера отношений между создателем и потребителем. И если судить по архитектуре, XIX век производит не лучшее впечатление. Причин более чем достаточно. Одна из них – невероятно широкая историческая перспектива, позволявшая архитекторам обращаться к опыту самых разных стилей. Это не великий грех, хотя многие считали иначе. Например, здание британского парламента[217], по-моему, совсем неплохо смотрится в своем псевдоготическом обличии, и архитекторы правильно сделали, что отказались от классицизма: в конце концов, классицизм тоже стиль подражательный, только с оглядкой на Античность. Проект Барри мастерски вписан в изгиб речного русла, готические вертикали Пьюджина эффектно растворяются в лондонских туманах. Но я готов согласиться с тем, что построенным в XIX веке общественным зданиям часто недостает стиля и убедительности. Произошло это, как мне представляется, оттого, что главный творческий импульс эпохи нашел выражение не в ратушах и не в загородных особняках, а в инженерных, как их тогда называли, сооружениях. Только в инженерном деле можно было полноценно использовать новый материал, которому вскоре предстояло радикально изменить архитектуру, – металл. Первый железный век стал поворотной точкой цивилизации, и то же справедливо для второго. В 1801 году Томас Телфорд спроектировал однопролетный чугунный Лондонский мост – шедевр на все времена. Проект не был реализован, скорее всего, потому, что смелая инженерная мысль опередила технические возможности своего времени. Однако в 1820 году Телфорд сумел построить мост через пролив Менай – первый висячий мост подобной протяженности. Красота и функциональность соединились в нем настолько гармонично, что в процессе позднейших реконструкций его облик постарались сохранить, ограничившись только расширением, и сегодня он по-прежнему радует глаз.

В XVI веке во Флоренции были напечатаны «Жизнеописания живописцев» Вазари. В XIX веке в Англии издали «Жизнеописания инженеров» Сэмюэла Смайлса, которого можно считать надежным барометром эпохи. Смайлс исповедовал здравый смысл и умеренность; должно быть, поэтому он лишь вскользь упомянул самое необыкновенное дитя инженерной эры, человека, достойного стоять в одном ряду с достославными героями прежних эпох, – Изамбарда Кингдома Брюнеля. Этот Брюнель был неисправимый романтик, хотя вырос в семье выдающегося инженера и рано освоил профессию, основанную на точных расчетах. И все же он раз навсегда влюбился в невозможное. Еще мальчишкой он стал полноправным участником отцовского проекта, который сам считал невыполнимым, – строительства туннеля под Темзой. Когда сыну исполнилось двадцать, отец поставил его во главе строительных работ: так началась история взлетов и падений его самостоятельной карьеры. Современники запечатлели для нас и то и другое. На одной картине мы видим банкет, устроенный в туннеле, когда тот был пройден до середины: Брюнель-отец поздравляет сына, а в глубине за накрытым столом множество важных гостей. В соседнем подземном зале в это же время угощались полторы сотни рабочих Брюнеля, что было очень в его характере. Через два месяца проходческий щит поломался, и вода – уже в третий раз с начала строительства – хлынула в туннель. О той аварии свидетельствуют рисунки, на которых из воды вылавливают трупы погибших. Туннель все равно достроили. Но с проектами Брюнеля вечно что-нибудь приключалось, и напуганные смелостью его фантазий акционеры чуть что забирали деньги (не всегда напрасно, скажем прямо). Даже Клифтонский подвесной мост, долгое время считавшийся самым красивым в мире, удалось завершить только через тридцать лет после того, как Брюнель его спроектировал. Впрочем, один замысел он осуществил в нужном темпе и в нужном объеме – строительство Большой западной железной дороги. Здесь за каждым железнодорожным мостом, за каждым туннелем стоит отдельная драма. От главного инженера постоянно требовались чудеса изобретательности, неимоверная энергия и упорство, но результат того стоил. Главная же драма разыгралась при прокладке Бокс-туннеля протяженностью две мили с уклоном, притом наполовину в скале, которую Брюнель, вопреки всем советам, не стал укреплять… Как вообще удалось довести дело до конца в тех условиях? Только представьте себе эту техническую оснащенность – рабочих, орудовавших кайлом при свете факелов, да лошадей для вывоза извлеченной породы. Затопления, обрушения, жертвы: больше ста человек положили свою жизнь на строительстве туннеля. Но в 1841 году по нему прошел первый поезд, и с тех пор лет сто подряд, если не больше, каждый мальчишка мечтал стать машинистом паровоза. Последний проект Брюнеля – железнодорожный мост через реку Теймар, связавший Плимут и Солташ, – был реализован как нельзя вовремя: незадолго до смерти конструктор успел проехать по нему на первом поезде.

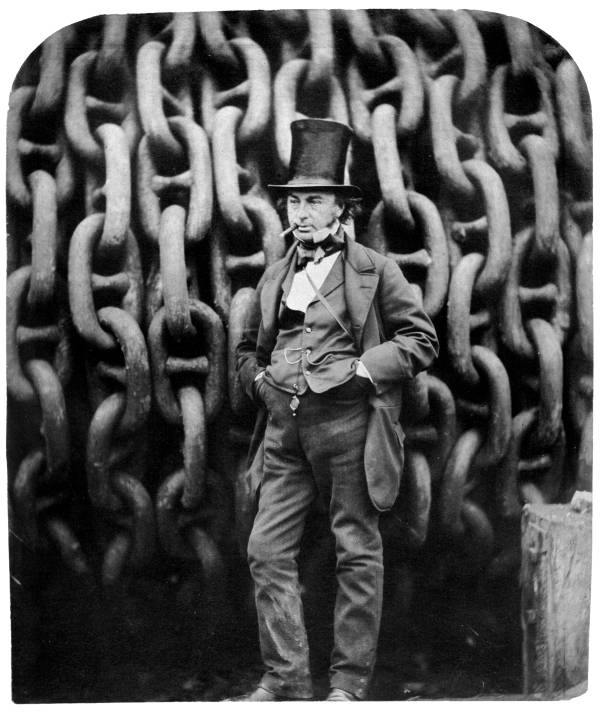

Солташский мост с виду не так эффектен, как Клифтонский, но с инженерной точки зрения он намного оригинальнее, и примененные в нем технические решения – от метода заглубления фундамента под промежуточную опору-быка до конструкции консольной руки – еще сотню лет служили ориентиром для инженеров-мостостроителей. Так вот, Брюнель – прародитель современного Нью-Йорка, он даже выглядел соответствующе, если хотите знать мое мнение. Посмотрите на фотографию: Брюнель стоит, зажав во рту сигару, на фоне цепей, которые использовали для спуска – вернее, для неудачной попытки спуска – построенного им парохода-великана «Грейт Истерн».

Изамбард Кингдом Брюнель. 1857

Это самая грандиозная из всех его фантазий. Водоизмещение первого парохода, переплывшего Атлантический океан, составляло всего семьсот тонн. Брюнель замахнулся на двадцать четыре тысячи – не корабль, а плавучий дворец. Непостижимо, как эдакий колосс мог быть построен в то время. Но совершенно очевидно, что с этим проектом Брюнель слишком забежал вперед, и хотя судно в конце концов спустили на воду и оно пересекло Атлантику, его создатель не пережил черной полосы неудач и аварий, связанных с его многострадальным детищем. «Возникают образы!» – писал в 1860-х годах Уолт Уитмен.

В моем воображении Уитмен мысленно видит перед собой Бруклинский мост, который в 1867 году Джон Рёблинг еще только спроектировал. Мостовые башни долгое время оставались самыми высокими строениями в Нью-Йорке, да и вообще весь современный – героический – Нью-Йорк начался с Бруклинского моста.

Возведение Бруклинского моста

Огромные фермы, балки, арки… Мне представляется, что не меньший восторг вызвал бы у поэта мост через Ферт-оф-Форт в Шотландии. Меня он до сих пор восхищает, хотя, по сути, это анахронизм, доисторический монстр – бронтозавр из канувшей в Лету индустриальной эпохи. К моменту его открытия в 1890 году маятник эстетических предпочтений качнулся в другую сторону[219] – в сторону непременной легкости и лаконичности конструкции висячего моста.

Новый, автодорожный мост через Форт[220] – это уже стиль нашего с вами времени, он точно так же выражает свой век, как барокко выражает свой, семнадцатый, и сложился наш стиль в результате столетнего торжества инженерной мысли. При своей несомненной новизне, это сооружение связано с прошлым одной из главных для западного сознания линий преемственности – математической. А значит, и строители готических соборов, и великие архитекторы и художники Возрождения – Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи, – и великие мыслители XVII века – Декарт, Паскаль, Ньютон и Рен – все сумели бы оценить его по достоинству.

Наверное, кому-то покажется странным, что разговор об искусстве XIX века вращается вокруг туннелей, мостов и прочих инженерных достижений. Такой подход определенно ужаснул бы наиболее чувствительных представителей культурной элиты того времени. У Рёскина стойкое неприятие железных дорог вылилось в хлесткие инвективы (по-своему блестящие), хотя тот же Рёскин с нескрываемым восторгом описывает набирающий ход локомотив[221]. Чтобы разрешить это внутреннее противоречие, эстетам полезно было бы посетить Всемирную промышленную выставку 1851 года. Выставочный павильон, так называемый Хрустальный дворец, – чисто инженерное сооружение в духе конструктивных принципов Брюнеля (который не поскупился на похвалы «дворцу»). Несмотря на некоторую мертвенность стиля, оно производило сильное впечатление, и много десятилетий спустя, в 1930-е годы, его высоко оценили архитекторы-функционалисты. Внутри этого чуда инженерии было представлено

Разумеется, искусство в традиционном смысле – живопись и скульптура – никуда не делось в пору Всемирной выставки, но переживало не лучшие времена. Выставка пришлась на годы застоя, какие выпадают почти в каждом веке истории искусства. Крупные мастера – Энгр, Делакруа – постарели: помимо портретов, их занимали исключительно легендарные и мифологические сюжеты. Художники помоложе пытались соответствовать запросам времени и демонстрировать «социальную ответственность». В Англии наиболее известную попытку такого рода предпринял Форд Мэдокс Браун в полотне «Труд», замысел которого родился в 1852 году под влиянием идей Карлейля, – сам идейный вдохновитель изображен на картине справа с сардонической улыбкой на губах (его спутник – лидер христианских социалистов Фредерик Денисон Морис).

Форд Мэдокс Браун. Труд. 1852–865

В центре композиции работяги, без которых не было бы в XIX веке никакого процветания, – крепкие телом и духом (немного чересчур, как всегда у Мэдокса Брауна) герои труда. Это они сделали невозможное и проложили в скале Бокс-туннель, а вот зачем они роют траншею посередине тихой улочки в Хэмпстеде, я не могу себе представить. Вокруг землекопов толпа дармоедов всех возрастов и сословий – просто приличные господа и богатые щеголи, вороватые типы и оборванные нищие, всякие отвлекающие от работы бездельники. Мэдокс Браун внимательно вглядывался в людей, особенно в тех, кто не знает сострадания, и это спасает его картину от обычного порока социального реализма – нравоучительной банальности. Тем не менее, как и положено невеликой повествовательной живописи, она немного провинциальна. А между тем в это же самое время во Франции появились два художника, чье творчество, развивая линию социального реализма, представляет ценность для всей европейской традиции, – Гюстав Курбе и Жан-Франсуа Милле.

Обоих можно назвать революционерами: в 1848 году Милле, возможно, поддерживал коммунаров, хотя позже, когда его искусство стало входить в моду, неудобные факты постарались затушевать; Курбе был и остался бунтовщиком, и за свое участие в Парижской коммуне отсидел в тюрьме, едва избежав казни. В 1849 году он написал каменотеса, – к несчастью, картина была уничтожена во время бомбардировки Дрездена. Вначале Курбе никакого особого смысла в этот образ не вкладывал, намереваясь просто запечатлеть местного старика за работой, но холст попался на глаза его другу Максу Бюшону, и тот начал уверять художника, что его каменотес – первый великий памятник людям труда и т. д. и т. п. Курбе подхватил эту мысль и сообщил, будто бы жители его родного Орнана хотят повесить картину над алтарем в приходской церкви. И будь это быль, а не сказка, в чем лично я сильно сомневаюсь, отсюда нужно вести отсчет превращения его знаменитой картины в икону,

Поль Казо по мотивам Жана-Франсуа Милле. Крестьянин. Рисунок