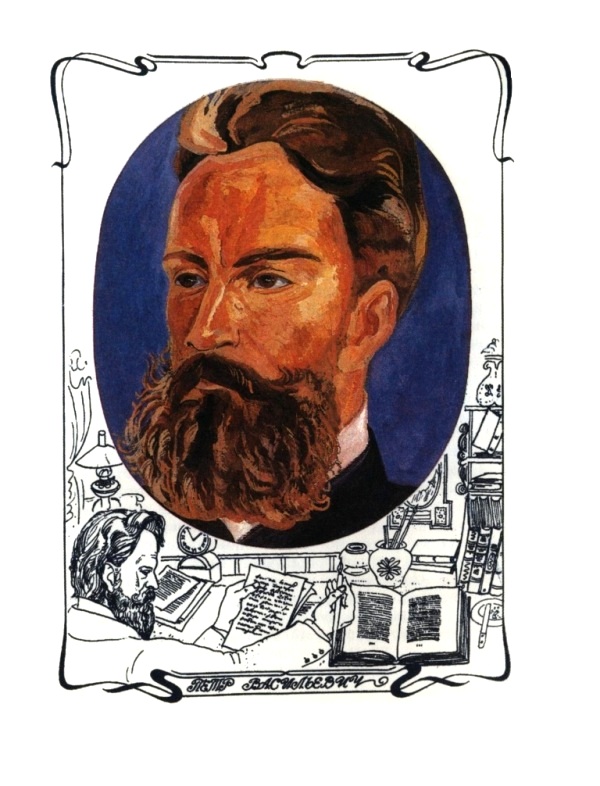

Это ткач Францишек Гельшер.

Дайте мне собраться с мыслями… Я не хочу упустить ничего. Бог, если он есть, будет свидетелем: я не скрою ни песчинки правды, как бы ужасна она ни была; я не стану себя обелять и возводить напраслину на сообщников. Я хочу быть объективным. Бог меня уже покарал, прислав мне тень убитого. Ваш суд не сможет назначить мне большей кары.

Итак, я начну с двух неудачных покушений на Сиремского. Пан подполковник знает, о чем я говорю. Шмауса вы арестовали на месте преступления, затем пришел черед Бугайского и Томашевского. Приговор на Сиремского остался неисполненным.

Вероятно, это сильно задело Куницкого. Он был раздосадован. Могущественный «Пролетариат» не может покарать предателя! Речь ведь идет не о генерал-губернаторе, которого охраняет стража на Замковой площади, не так ли? Обыкновенный рабочий из Згежа, почему бы его не устранить, ежели он запятнал себя доносительством? Но — не выходит! И в Згеж едут агенты Центрального комитета. Одним из них был я, другим — Антоний Поплавский, представитель «Пролетариата» в Лодзи. Пан подполковник спросит, кто был руководителем, и я отвечу честно: Станислав Пацановский по кличке Михалек. Он был облечен личными полномочиями Куницкого.

Я имел задание организовать третье покушение на Сиремского. И я поручил это дело Францишеку Гельшеру, руководителю згежской организации. Он дал свое согласие, и мы уехали.

Прошло время, и из Лодзи в Варшаву донеслась весть, что Гельшер медлит. Он уверяет организацию, что якобы следит за Сиремским и выбирает удобный момент, однако дело не движется. Более того, его видели с Сиремским в трактире, где оба мирно выпивали. Известие это привез в Лодзь Ян Петрусиньский, молоденький рабочий, активист партии, возмущенный поведением Гельшера. Пан подполковник, я полагаю, будет иметь возможность переговорить с Петрусиньским лично и увидит тогда, что это почти ребенок с нежным личиком, доверчивый и наивный. Ему не было тогда и девятнадцати. Он поделился с Поплавским своими сомнениями, а тот информировал Варшаву, то есть Куницкого.

И снова те же агенты ЦК удаляются в Згеж. Собрание згежского актива произошло на квартире у Гельшера. Кроме нас с Поплавским присутствовали рабочие Петрусиньский и Блох. Францишек вздыхал, мялся. «Михалек, кажется, мне не доверяет? Клянусь богом, я делал попытки, но пока неудачно. Вы же сами видите, дело опасное, мы уже потеряли трех товарищей…» Петрусиньский сжигал его взглядом. Гельшер попросил у меня четыре рубля пятьдесят копеек, сказав, что купил кинжал для исполнения приговора. Я выдал деньги из средств партии. Мы с Поплавским переночевали у Гельшера и наутро уехали, считая, что цель достигнута. Но спустя несколько дней разразился скандал. На собрании кружка Петрусиньский публично обвинил Гельшера в том, что тот выудил партийные деньги, а обещания не исполнил. Мы с Поплавским вернулись в Згеж. На этот раз остановились у Блоха. Я вызвал Гельшера и припугнул его…

Пан подполковник не охотник, нет?.. Я к тому, что будет легче понять. О, Пацановский никогда не был охотником, но у него поэтическое воображение. Поэтам знание дается свыше. Я могу легко вообразить себе охотничий азарт, эту дрожь убийства, которая возникает, когда гонят зверя и вот-вот прольется кровь.

До Черного доходят известия из Згежа, и он призывает к себе Михалека, чтобы решить вопрос. Черный возбужден, он выкрикивает слова: «Предатель! Карать! Никто не должен уйти от возмездия!» Михалек подливает масла в огонь, он чуточку побаивается своего патрона и тоже убежден, что кровь должна быть пролита. Дело требует крови — и уже неважно чьей. Против Францишека Гельшера неоспоримая улика: преступное промедление с исполнением приговора над Сиремским. Никто не замечает смягчающих обстоятельств. Действительно, почему бы не предположить, что Гельшер не решается убить человека, тем более что тот, как выясняется, не слишком похож на закоренелого предателя? В самом деле, с сентября восемьдесят третьего, вот уже восемь месяцев, в Згеже не произошло ни единого ареста, не считая покушавшихся на самого Сиремского, при том что последний прекрасно знает всех членов организации. Может быть, он выдал случайно? Может быть, напуган и раскаялся? Но и это никого не интересует. Правда, Сиремский отодвигается на второй план. О нем временно забывают, ибо есть более свежее предательство Гельшера. Вдобавок в Варшаве появляется некто Цесельский, перепуганный рабочий, сбежавший из Згежа, и он вторит Михалеку: Гельшер — предатель, никакого сомнения быть не может!

Это было каплей, переполнившей чашу. Дело происходило на квартире Бардовского. Куницкий вскочил, бросился к бюро и тут же на листке бумаги написал смертный приговор Гельшеру. Он притиснул свою подпись печатью партии, находившейся здесь же, в ящике бюро, и протянул мне листок со словами: «Займитесь этим делом. Промедление недопустимо!» Я взглянул на листок и попросил разрешения исправить орфографические ошибки. У товарища Черного нелады с польской грамматикой. «Конечно, о чем речь… Надо показать рабочему силу партии. Тем более что я намереваюсь в будущем перенести центр нашей работы в Лодзь и Згеж, ибо в Варшаве стало небезопасно. Надо заранее отбить охоту у доносителей наушничать полиции. Отправляйтесь туда немедленно!»

Он удалился в другую комнату и вернулся уже с револьвером, кинжалом и маленькой баночкой с какой-то жидкостью. «Это опий. Выбирайте орудие возмездия сообразно обстоятельствам. Желаю удачи!»

Представьте себе, пан подполковник, небольшую квартиру, которую снимает семья рабочего ткача. Вечер. На круглом столе под абажуром стоит керосиновая лампа, а вокруг стола сидят молодые и немолодые люди в сюртуках и при галстуках. Один из них — худой, с острым кадыком и головою, слегка откинутой назад, читает смертный приговор. Пламя керосиновой лампы колеблет тени. В комнате мертвая тишина. На столе лежат револьвер, кинжал и баночка с ядом. Не правда ли, картина слишком нарочита и безвкусна, пап подполковник? Я сказал бы так, если бы сам не был участником того собрания.

Собрание единогласно утвердило приговор. Я опрашивал поименно: «Ян Гельшер, считаете ли вы приговор Центрального комитета партии справедливым и заслуживающим исполнения?» — «Да».

Родной брат Францишека Гельшера согласился с приговором! Вот до чего доводит жажда крови! И я, совсем как в плохой трагедии, поручил ему исполнить приговор. Тогда мне казалось, что в этом будет некая шекспировская мощь и красота: брат убивает брата за идею! Да что там Шекспир, пан подполковник! Тут библией пахнет. Только не Каин убивает Авеля, а наоборот. Наверняка у меня в голове крутились подобные бесовские мысли — я наверное не помню, ибо тоже был возбужден… Кровь горячит, пан подполковник.

Но Ян после раздумья тяжело покачал головой. «Я не смогу». Библейский план рухнул. Тогда я обратил свой взор к невинному агнцу — Яну Петрусиньскому. «Партия поручает вам исполнить приговор смерти над Францишеком Гельшером!» Он побледнел, потом стал пунцовым: «Нет-нет, только не меня!» — «Вы не согласны с приговором?» — «Согласен». — «Тогда почему же?» — «У меня не получится. Я никогда… ни разу…» — «А вы подумайте о своих товарищах, которые могут погибнуть в тюрьме, выданные предателем! Подумайте об их детях и женах! Вам помогут исполнить дело. Если хорошо подготовиться, все пройдет как по маслу». — «Кто мне поможет?» — выдавил из себя Петрусиньский. «Я», — ответил молчавший до сих пор Блох.

Мне кажется, пан подполковник, что и Ян Гельшер, и Ян Петрусиньский перепугались. Они не думали, что дело зайдет так далеко, хотя юный Петрусиньский с его максимализмом давно выражал свое недоверие Францишеку. Но одно дело подозревать, обвинять и даже ненавидеть, и совсем другое — убить. Я понял, что Петрусиньского можно сломать. «Я не думаю, что вы боитесь, что вы просто-напросто трусите… — начал я, выдержав паузу. — Мы все гуманисты, для нас человеческая жизнь свята, но выше всего партийные принципы и общее дело, не так ли?» — «Так», — покорно кивнул он. «Никто не принуждает нас отдавать свои силы и самую жизнь революционной борьбе, но если мы вступили на этот путь добровольно, то должны быть верны идее. Пусть нас будет меньше, но пусть среди нас не будет предателей! Вы готовы исполнить свой революционный долг?» — «Готов!» — он вскинул голову, глаза его блеснули решимостью. Теофиль Блох сидел угрюмый, мне показалось, что у него со старшим Гельшером какие-то личные счеты.

Мы избрали следующий план: Блох попытается заманить Гельшера на прогулку в городской сад, а там угостит папиросами, пропитанными опием. Когда Гельшеру станет дурно, они присядут на скамейку, потом Блох отлучится, и тут должен действовать Петрусиньский с револьвером. Я собственноручно замочил в опии несколько папирос, высушил их и сложил в портсигар Блоха. Помню, мы даже шутили при этом, подсчитывая, сколько папирос понадобится Гельшеру, чтобы одуреть. Я для вящего эффекта вызвался испробовать действие яда на себе, но меня отговорили. Совершив приготовления, мы с Поплавским снова уехали в Лодзь дожидаться известия о покушении.

Однако минуло две недели, а в Згеже было тихо. Я волновался. В Варшаве ждал исполнения приговора Куницкий. Тогда я выслал в Згеж Поплавского, чтобы он поторопил товарищей.

Я не находил себе места. А что, если заговор раскрылся? Мне очень хотелось заслужить похвалу Куницкого, и от одной мысли, что я могу не исполнить поручения, меня кидало в дрожь.

Поплавский вернулся через день. Он выглядел так, будто накурился опиумных папирос, которые мы приготовили Гельшеру. Поплавский лег на кровать лицом к стене и несколько часов молчал. Потом он рассказал мне все.