Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Икона. XVI в. Россия

Упоминается в каноне и другая константинопольская святыня — пояс Богородицы, находившийся в Халкопратийском храме:

Ты, Владычице Чистая, нам, Твоим рабом, даровала еси утверждение ризу, и честный Твой пояс, и Божественное ограждение[1553].

Ты, Владычица чистая, даровала нам, рабам Твоим, ризу и драгоценный Твой пояс как укрепление и Божественное ограждение.

Имать святый Твой пояс и честную Твою ризу, Богородительнице, Твой град, яко стену, и учений Божественных соединение, и православных похвалу, и воинству победительная[1554].

Для Твоего города Твой святой пояс и драгоценная риза, Богородица, являются стеной, и совокупностью Божественных учений, и похвалой православных, и поистине [причиной] побед.

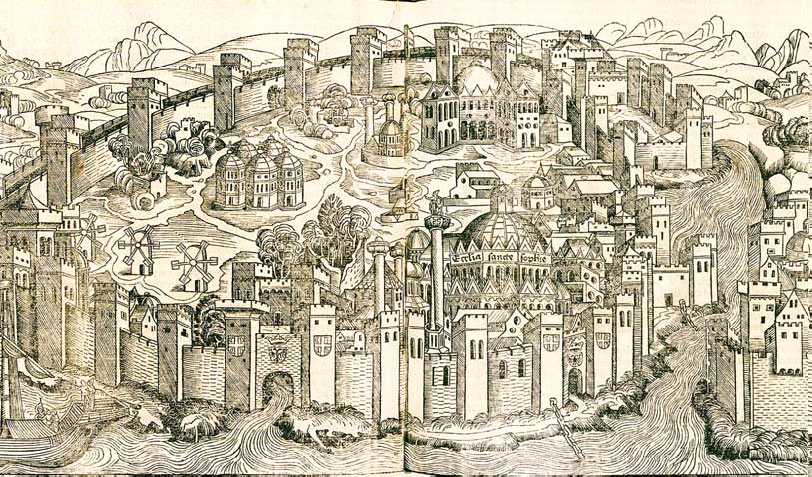

Константинополь. Гравюра из хроники Хартмана Шеделя. 1493 г.

Ранее мы говорили о Константинополе как городе трех Богородичных святынь: ризы, находившейся во Влахернском храме; пояса, хранившегося в Халкопратийском храме; и иконы, хранившейся в монастыре Одигон. В рассматриваемых богослужебных текстах речь идет только о двух святынях. Это связано, прежде всего, с расположением Влахернского и Халкопратийского храмов по краям крепостной стены и маршрутом, по которому двигалась литургическая процессия из одного храма в другой. Обе святыни, подобно стене, охраняют город, обеспечивают победу православному воинству, защищают народ от нашествия иноплеменников.

Каноны Иосифа Песнописца, как и другие песнопения праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах, были составлены, вероятно, вскоре после осады Константинополя Аскольдом и Диром. Еще свежи были в памяти жителей города зверства, столь ярко описанные Патриархом Фотием во второй гомилии «На нашествие росов», еще живо было воспоминание об угрозе, которой подвергся город, и о чуде Богородицы, благодаря которому он был спасен.

В стихирах праздника говорится о безбожных иноплеменниках, дерзнувших осадить «град Богородицы», но наткнувшихся на непреодолимое препятствие:

Град, почитающий Тя и по долгу славящий, ограждаеши, Всепетая, ризою Твоею честною от безбожных, Чистая, иноплеменник, от глада же, и труса, и междоусобныя брани всегда, Дево Неискусобрачная, и сего ради славит Тя, Пресвятая Богоневесто, человеков Помощнице[1555].

Город, почитающий Тебя и должным образом прославляющий, Ты всегда ограждаешь, Всепетая Дева, не познавшая брака, Твоей драгоценной ризой от безбожных иноплеменников, от голода, землетрясения и междоусобной брани. Поэтому он и прославляет Тебя, Пресвятая Невеста Бога, Помощница людей.

Успение Пресвятой Богородицы

Последним великим праздником церковного года является Успение Пресвятой Богородицы (15 августа)[1556].

Успение Богоматери. Фреска. 1295 г. Церковь Богоматери в Охриде, Македония.

Как мы помним, в основных преданиях, посвященных кончине Богородицы, говорится о том, что эта блаженная кончина произошла в Иерусалиме и была ознаменована особым чудом: апостолы, находившиеся в разных странах, были восхи́щены на облаках и собраны у одра Божией Матери. Об этом говорится, в частности, в первой стихире на литии, не имеющей указания на авторство:

Подобаше самовидцам Слова и слугам и еже по плоти Матере Его успение видети, конечное елико на Ней таинство, яко да не токмо еже от земли Спасово восхождение узрят, но и Рождшия Его преставлению свидетельствуют. Темже, отвсюду Божественною силою собравшеся, Сиона достигоша и на небо идущую предсылаху, вышшую херувим, Ейже и мы с ними покланяемся, яко молящейся о душах наших[1557].

Надлежало очевидцам и слугам Слова видеть и успение по плоти Матери Его, поскольку [оно было] окончательным таинством над Нею, так чтобы они не только узрели восхождение Спасителя от земли, но и были свидетелями преставления Родившей Его. Потому-то, собранные отовсюду Божественною силою, они прибыли в Сион и провожали идущую на небо Высшую херувимов. Ей и мы с ними кланяемся как молящейся о душах наших.

Другие стихиры на литии имеют надписания «Анатолиево», «Германово», «Иоанново», «Феофаново», указывающие соответственно на восточное происхождение, на авторство Германа Константинопольского, Иоанна Дамаскина и Феофана Начертанного. Как и в случаях с богослужениями на Рождество Христово и на Благовещение, мы видим, что к созданию успенской службы приложили руку лучшие гимнографы VIII–IX веков, хотя некоторые песнопения (например, тропарь) могли появиться и раньше.

В тропаре, кондаке и многих стихирах смерть Пресвятой Богородицы прославляется как блаженное успение, как восхождение не к смерти, а к жизни и Источнику Жизни — Богу: