Были проведены две прямые линии, посередине пересекающиеся друг с другом наподобие креста; первая прямая шла с востока на запад, пересекающая ее вторая линия была обращена с севера на юг. Огражденные извне по периферии стенами, внутри, и наверху и внизу, они были украшены колоннами… Стороны прямой, лежащей поперек, идущие в ту и другую сторону, являются между собой одинаковыми; у той же прямой, которая обращена на запад, одна часть больше другой настолько, чтобы образовалась форма креста[1598].

Во второй половине IX века крестово-купольный храм становится преобладающей формой храмовой архитектуры в Византии и во всем восточнохристианском мире.

Место Богородицы в иконографической программе храма

Наиболее очевидной связь между храмом и космосом становится при рассматривании иконографической программы внутренней росписи византийского храма. Внутреннее пространство византийского храма, благодаря мозаикам, фрескам и другим священным изображениям, было организовано так, чтобы воспроизводить все многообразие духовного и материального мира. Священные изображения делали пространство храма духовно насыщенным: они представляли тот идеальный мир, по образцу которого устроен тварный космос.

В предыдущей главе мы говорили о внутреннем убранстве храмов доиконоборческого периода. Окончательная победа Церкви над иконоборчеством привела к новому расцвету изобразительного искусства. С утроенной энергией художники, ранее находившиеся в тисках запретов и вынужденные довольствоваться растительно-животной тематикой, взялись за восстановление священных изображений в тех храмах, где они были уничтожены. Между 843 и 847 годами императрица Феодора восстановила образ Христа над Медными воротами Большого дворца в Константинополе, отсюда начинался район, получивший название Халкопратии. Между 843 и 855 годами в апсиде храма Святой Софии было сделано мозаичное изображение Божией Матери с Младенцем на руках и двумя архангелами по обеим сторонам. Мозаика была снабжена надписью, в настоящее время почти полностью утраченной: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили»[1599]. Образ Божией Матери, наряду с образом Христа Пантократора, занял центральное место в программе росписи храмов именно в послеиконоборческий период.

При строительстве новых храмов стали обращать особое внимание на художественное убранство интерьера. К периоду между серединой ΙΧ и концом ΧΙI века относится окончательное формирование концепции православного храма как здания, стены которого почти полностью покрыты живописными изображениями. Уже в доиконоборческий период храмы украшались мозаиками и фресками, однако изображения, как правило, размещались лишь в алтарной апсиде, в подкупольном пространстве и на верхних ярусах стен; нижние ярусы оставались свободными. В послеиконоборческий период стены храмов стали опоясывать несколькими рядами изображений, причем нижний ряд мог начинаться прямо на уровне глаз зрителя.

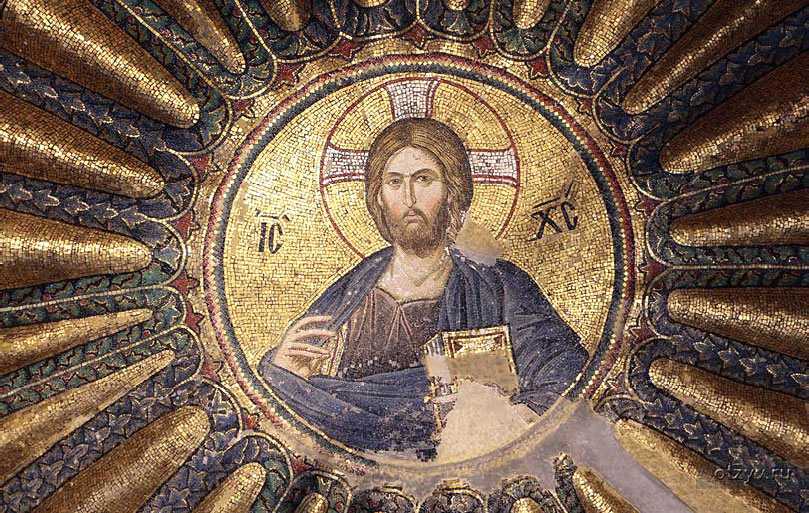

Программа росписи византийского храма приобрела в послеиконоборческий период строго канонические черты. При этом значительно расширилось место, занимаемое образами Богоматери. В росписи храмов доиконоборческого периода важное место занимала композиция «Вознесение»: Христос в круге, сидящий на радуге, Оранта (молящаяся Богородица), двенадцать апостолов. Эта композиция могла размещаться в алтарной апсиде или куполе храма. В послеиконоборческий период вследствие изменения формы купола (который значительно уменьшился в диаметре и вытянулся в высоту) многофигурная композиция оказалась разбитой на несколько составных частей: полуфигура Христа-Пантократора в медальоне оказалась в куполе, апостолы спустились в барабан купола, а изображение Оранты стало центральным элементом росписи алтарной апсиды[1600].

Образ Христа-Пантократора. Фрагмент мозаики. XIV в. Хора, Константинополь

Перемещение образа Христа с апсиды в купол, по мнению современного искусствоведа, продиктовано «главным образом, темой Воплощения, главным аргументом иконопочитателей. Христос должен занимать самое почетное место, а Богоматери отведена апсида. Она… обращается к Господу, возвышающемуся над Ней, с просьбой о прощении грехов людских»[1601].

В то же время, перемещение Христа в купол и закрепление за Богородицей места в алтарной апсиде[1602] значительно увеличило удельный вес Богородицы в иконографической программе храма. Купол и апсида — два тематических центра росписи: ее доминанта и субдоминанта. Но если смысловой доминантой является купол как верхняя точка храма, то визуальной доминантой является апсида как наиболее видимое место. Формально Богородица продолжает находиться в подчиненном по отношению к Христу положении: Он располагается над Ней, Она обращена к Нему в молитве. Но визуально именно Ее образ начинает доминировать во всей иконографической программе храма, занимает центральное, наиболее видимое место. Для того чтобы увидеть Христа в медальоне купола, человеку надо, запрокинув голову, смотреть вверх, чего молящиеся в храме практически никогда не делают. Для того же, чтобы увидеть образ Богоматери в алтарной апсиде, никаких усилий не требуется: Она видна от входа и практически из любой точки храма. В результате именно Богоматерь становится основным фокусом молитвенного внимания верующего.

Добавим к этому, что в большинстве купольных и крестово-купольных храмов, где в алтарной апсиде располагается изображение Богородицы, Ее фигура по размерам значительно превышает все другие фигуры, включая Христа, переместившегося в купол или подкупольное пространство. Чаще всего Она изображается в полный рост, тогда как изображение Христа становится поясным или оплечным.

На столпах или стенах по обеим сторонам алтарной апсиды обычно располагается композиция «Благовещение»: слева ангел, обращенный лицом к Богородице и вполоборота к зрителю, справа Богородица, обращенная лицом к зрителю, либо в трехчетвертном обороте. Богородица, как правило, изображается держащей в руках пряжу, что связано с сюжетом из «Протоевангелия Иакова», где ангел Гавриил застает Ее именно за этим занятием.

В апсидах византийских храмов рассматриваемого периода Богоматерь нередко изображается сидящей на престоле, во фронтальной позе, с Младенцем на коленях. Характерный пример — уже неоднократно упоминавшаяся мозаика IX века, размещенная в апсиде константинопольского храма Святой Софии. Богоматерь как Царица восседает на троне без спинки на двух подушках. Ее взор обращен в сторону и ввысь. На Ее коленях сидит Младенец, которого Она придерживает правой рукой за правое плечо, левая Ее рука опущена. Правая рука Младенца поднята в благословляющем жесте. Именно эту мозаику столь красочно описал в своей 17-й Беседе Патриарх Фотий. А вот как этот мозаичный образ описан у В. Н. Лазарева:

Царица Небесная торжественно восседает на троне. Ее широкая, массивная фигура, при всей монументальной замкнутости контура, свободно развернута в пространстве. Этому пространственному впечатлению немало содействует подножие трона, данное в смелом ракурсе. Вместо того чтобы подчинить фигуру плоскости, мозаичист располагает ее так, как будто она выступает из золотого фона. В подобной трактовке живо чувствуются пережитки того античного понимания формы, которое можно было бы назвать статуарным. И столь же сильны античные отголоски в прекрасном, полном женственности лике Марии. Мягкий овал, правильной формы нос, сочные губы — все придает ему земной характер. Но в то же время он подкупает своей одухотворенностью. Большие глаза, печальные и неподвижные, являются как бы зеркалом души[1603].

Не позднее второй половины IX века складывается та система монументальной росписи византийского храма, которая в своей основе сохранится на всем оставшемся протяжении византийской истории. Поскольку цельных монументальных ансамблей от этой эпохи не сохранилось[1604], об этой программе можно судить либо по памятникам последующего времени, либо по литературным источникам.

Большой интерес в данном контексте представляет 10-я Беседа Патриарха Фотия, где он подробно описывает иконографическую программу новопостроенной Фаросской церкви, известной в Византии как Новая Церковь (Νέα Ἐκκλησία). Беседа была произнесена в конце 863-го или начале 864 года по случаю освящения церкви после ее обновления (или перестройки), в присутствии императора Михаила III (829–867), его соправителя Варды Кесаря и императорского двора. Из текста явствует, что церковь была посвящена Богородице[1605]. Фотий описывает Фаросскую церковь как творение человеческих рук, но по своей красоте превышающее человеческие возможности:

Итак, друзья, сегодня — иное посвящение и иное таинство, — храм Девы и Богоматери на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистину многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов восстает как некий иной чертог Божественный и досточтимый и благодаря такому сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека, но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его озаряет и освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь, посмотрев на него, что это — не человеческих рук дело, но эту красоту придала ему некая божественная и превышающая нас сила[1606].

Интерьер собора Святого Марка, Венеция

Опустим восторженное описание деталей интерьера, его золотых и серебряных украшений, поражавших воображение зрителя своим богатством и блеском. Остановимся на том, что говорит Фотий об иконографической программе храма:

В самом куполе многоцветной мозаикой начертан человеческий образ, несущий изображение Христа. Ты скажешь, что Он взирает на землю и помышляет о ее устроении и управлении. Настолько точно художник, как думаю, по действию вдохновения, линиями и цветами запечатлел попечение Создателя о нас. На выпуклых же частях полусферы, находящихся под куполом, изображен сонм ангелов, дориносящих[1607] Владыку всех. Апсида же, поднимающаяся от алтаря, блистает образом Девы, распростирающей пречистые руки над нами и соделывающей царю спасение и на врагов одоление. А хор мучеников и апостолов, а также патриархов и пророков наполняет весь храм, украшая его своими изображениями. Один из [пророков] и молча вопиет теми словами, которые некогда изрек: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» (Пс. 83:2–3). Другой: «Как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт. 28:17)[1608].