Это — то, сладчайший Иисусе, что образно представили тогда волхвы, пришедшие из Персии в Вифлеем, принесли свои дары: не только золото, как Царю, и ли-ван — как Богу, но и смир-ну — как смертному, родившемуся тогда Тебе (Мф. 2:11). Это — то оружие, которое имело пронзить Мое сердце, как предсказал Симеон (Лк. 2:35). Это — тот огонь, который Ты при-

шел низвести на землю, как это Ты Сам предсказал (Лк. 12:49). Потому что более жгуче, чем огонь, для любящего сердца Матери смерть Единородного Сына Ее. В малом, чтобы не оказаться противоположными, даже Мне представляются слова Благовещения Гавриила (Лк. 1:28–55). Потому что не только сейчас Господа нет со Мною, как Он Мне возвестил (Лк. 1:28), но Ты, будучи бездыханным и среди мертвых, озаряешь внутренние сокровищницы ада, а Я, между тем, вдыхаю воздух и пребываю среди живущих[1659].

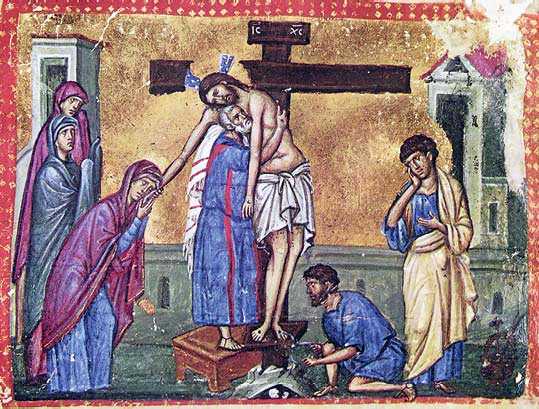

Снятие с креста. Миниатюра. XIII в.

Некоторые выражения из «Слова» напоминают похожие выражения из богослужебных текстов, в частности, обращения Божией Матери к членам тела Иисуса:

Какой из членов Твоего тела не потерпел страдания? Божественная для Меня Глава Твоя получила тернии, и они вонзились в Мое сердце. О, прекрасная и священная глава, которую некогда Ты не имел где приклонить и отдохнуть, ныне только для гроба склонилась для того, чтобы почить и, как сказал Иаков, как лев уснуть! О, желанная и любимая Моя глава, приявшая удары тростниковой палкой, дабы исправить того, кто подобно гнилому тростнику был сломан лукавым и стал далеким от рая! О, ланиты, принявшие заушения! О, уста, иные медоточивые соты, хотя вы и вкусили горчайшую желчь и были напоены острейшим уксусом! О, уста, в которых не обрелась ложь (Исх. 53:9), хотя и лживое лобзание предало Тебя на смерть! О, руки, которые человека создали, а ныне были пригвождены ко кресту, и в аду простирающиеся и касающиеся рук, некогда коснувшихся запретного древа, и восставляющие от падения всего Адама! О, ребро, пронзенное копьем вследствие созданной из ребра праматери! О, стопы, ступавшие по водам и жидкую природу явно освятившие![1660]

Тема надругательства иудеев над членами тела Христа — очень древняя. Она присутствует уже в поэме II века «О Пасхе»: «Ибо принес Ему раны для тела Его и терния для головы Его, и связал Его добрые руки, которые сотворили тебя из земли, и добрые Его уста, напитавшие тебя жизнью, напоил желчью, и убил твоего Господа в великий праздник»[1661]. В богослужебных текстах Страстной седмицы эта тема закрепилась не позднее IX века, о чем свидетельствует стихира преподобного Феодора Студита, исполняемая на утрене Великой Пятницы:

Кийждо уд святыя Твоея плоти, безчестие нас ради претерпе: терние, глава; лице, оплевания; челюсти, заушения; уста, во оцте растворенную желчь вкусом; ушеса, хуления злочестивая; плещи, биения; и рука, трость; всего телесе протяжения на Кресте; членове, гвоздия; и ребра, копие…[1662]

Каждый член святого Твоего тела претерпел бесчестие за нас: глава — терния, лицо — оплевания, челюсти — удары, уста — вкус в уксусе растворенной желчи, уши — нечестивые поношения, плечи — бичевание, и рука — трость, все тело — растяжение на Кресте, конечности — гвозди, и ребра — копье…

Говоря в целом о наследии Симеона Метафраста, следует подчеркнуть, что оно еще ожидает своей окончательной оценки. В настоящий момент она затруднена ввиду отсутствия критического издания его сочинений, в котором аутентичные произведения были бы отделены от псевдоэпиграфов. Тем не менее, на основании имеющихся произведений, дошедших до нас под его именем, можно полагать, что в его творчестве богородичная тема играла существенную роль, и его произведения внесли свой вклад в дальнейшее распространение почитания Богородицы не только в Византии, но и за ее пределами, в частности на Руси, где произведения Метафраста получили широкое хождение и большую популярность.

«Канон на плач Богородицы»

Тема плача Богородицы у креста Своего Сына имеет давнюю историю[1663]. Как мы помним, эта тема присутствует уже в трагедии «Христос страждущий», приписываемой Григорию Богослову, и кондаке Романа Сладкопевца «На Страсти Христовы и на плач Богородицы»[1664]. Мы встречаем ее также в Крестобогородичнах преподобного Иосифа Песнописца[1665].

Тема плача Богородицы присутствует в гомилиях Германа Константинопольского[1666] и Георгия Никомидийского[1667].

В X веке было написано два богослужебных канона, посвященных плачу Пресвятой Богородицы[1668].

Один канон в греческих рукописях связывается с именем Симеона Метафраста, хотя иногда надписывается иными именами: в частности, Андрея Критского, Германа Константинопольского и Феофана Начертанного. Он начинается с ирмоса Κύματι θαλάσσης (слав. «Волною морскою»), его первый тропарь начинается со слов Θέλων σου τὸ πλάσμα (слав. «Хотя Свое создание»)[1669].

Другой канон начинается ирмосом Ὡς ἐν ἐπείρῳ (слав. «Яко по суху»), начало первого тропаря Ἀναρτηθέντα ὡς εἶδεν ἐπὶ σταυροῦ (слав. «Обешена яко виде на кресте»). Канон имеет алфавитный акростих во всех тропарях каждой песни, кроме последнего. Акростих последних тропарей каждой песни (Богородичнов): Νικολάου («Николая»). Таким образом, уже в самом каноне зашифровано имя автора, и сомнений в том, что канон написан неким Николаем, быть не может.

Икона Божией Матери «Скорбящая». XIII в. Византия

В надписании канона в первом его печатном издании фигурирует имя Николая, Патриарха Константинопольского[1670]. Обычно под ним понимается Николай I Мистик, занимавший Патриаршую кафедру с 901 по 907 и затем с 912 по 925 годы[1671]. Но с апреля 980-го по декабрь 992 года Константинопольский престол занимал Патриарх Николай II Хрисоверг, рукоположивший в сан священника Симеона Нового Богослова и предположительно состоявший в переписке с Симеоном Логофетом[1672]. Теоретически и он мог быть автором канона. Однако, поскольку ни тот ни другой Патриарх никак не проявили себя в качестве создателей литургических текстов, нельзя исключить, что создателем канона был некий другой Николай, а титул Патриарха появился в надписании позднее.

В составе регулярного богослужения «канон плачевный Богородице, глас 2-й плагальный» впервые упоминается в Типиконе константинопольского Евергетидского монастыря, составленном во второй половине XI века и оказавшем большое влияние на византийское монашество последующих двух столетий. В нем предписывается исполнять данный канон, начинающийся ирмосом Κύματι θαλάσσης («Волною морскою»), в Великую Пятницу. Авторство канона не указано[1673]. Из двух имеющихся канонов только один начинается с ирмоса «Волною морскою»: это канон, приписываемый Симеону Метафрасту.

Оплакивание Христа. Фреска. XIV в. Монастырь Грачаница, Сербия

Заметка в Типиконе Евергетидского монастыря отражает практику, получившую распространение в константинопольских монастырях в XI веке. Суть этой практики заключалась в еженедельном пении канона, начинающегося ирмосом «Яко по суху» и имеющего имя «Николая» в акростихе Богородичнов каждой песни. В Великую Субботу этот канон заменялся на канон, начинающийся ирмосом «Волною морскою»[1674].